異国の酒場にて(下)

異国の酒場にて(中)から続きます。未読の方は、(上)(中)とお読み下さい。

7)

さて、なにがどうなっているのか。

わたしは、今、店の中央で、テーブル席に座っている。

わたしを中に引っ張り込んだのは、あのずんぐりした店員で、彼は、わたしをぐいぐいひっぱっていくと、肩を押して、中央にあるテーブルの椅子にすわらせたのだった。

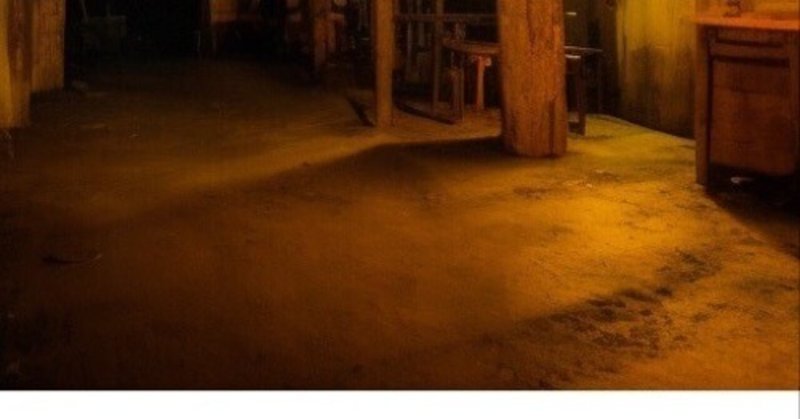

じっと座っていると、すこし目が慣れてきた。

静かな店の中には、わたしとその男以外、だれもいない。

やはりこれは営業時間外だ。

男は、ひとり、料理の仕込みでもしていたのかもしれない。

となると、この男は、実は店主なのか。

男は無言で、わたしに目を向ける。

表情は読み取れない。

会話もできず、わたしは、しかたなく愛想笑いをうかべる。

男は、汗だくのわたしを、上から下まで吟味するように見ると、店の奥に向かう。

奥の扉を開けて、出ていった。

扉が開くと、あの時とは反対に、そとからまぶしい光が差し、店の中を照らす。

男が出て行って扉が閉まると、また店の中が暗くなる。

(このチャンスに逃げるべきか?)

そんな考えも頭に浮かんだが、わたしは動かなかった。

バタン!

すぐに男が戻ってきて、わたしの前まで来ると、手にしたグラスをテーブルの上に置いた。

この店にはなんだか場違いな、高級そうな大ぶりのグラスには、透き通った水がなみなみと注がれていて、おそらくその水の冷たさに、グラスは汗をかいていた。

わたしののどが鳴り、わたしは男を見上げる。

男はうなずいた。

わたしは、グラスに手を伸ばす。

グラスの冷たさが心地よい。

ためらわずに、水を飲んだ。

美味い。

よく冷えた、清涼な水が口を満たし、のどを流れ、わたしの身体を潤す。

ああ、なんて美味しいんだ。

一気に飲んで、ふうっと息をついた。

「Obrigado」

この国の言葉で、礼を言った。

男がなにか答えた。

しかし、意味はわからなかった。

なにしろ、わたしのわかるこの国の言葉は、こんにちは、ありがとう、はい、いいえ、だけだ。

それもこの国の公用語としての単語であり、土地の言葉などまったく理解はできないのだった。

通訳してくれる部下もなく、どうやってこの店主と意思疎通をしたらいいか——。

わたしが思案していると、店の片隅で、かたんと音がした。

ん?

目を向けると、——いた。

この前と同じだ。

甲羅の黒っぽい亀が、店にはいりこんでいた。

亀は、壁際を、のそのそと歩いていた。

薄暗い店では、やはり、細かいところまではよく見えないのだが、あまり見たことのない種類の亀だった。頭が妙に大きい。あれでは、甲羅の中に引っ込めることはむずかしそうだ。手足は逆に、かなり細く、そして長かった。そんな変わった亀が、よたり、よたりと歩いている。

亀は、壁に沿って進んでいくが、部屋の角までいって横の壁につきあたる。

なおも直進しようとごそごそしていたが、あきらめたのか、途方に暮れたようにうごきをとめた。向きを九十度変え、横の壁にそってまた、よたよたと進んでいく。

(なんだか、哀れだな……)

そんなことを考えた。

おっと、のんきに亀を眺めている場合ではない。

店主に顔を戻す。

店主が、また何か言った。

そして、さっきまでわたしが見ていた亀のほうに、顎をしゃくった。

(あれを見ていたのか?)

そんなことを言ったのだろう。

とりあえず、うなずく。

すると、なぜか店主もうなずいた。

そして、亀のところまで歩いて行って、片手で亀をつかんだ。

いきなり捕まえられた亀は、慌てて手足をじたばたさせる。

しかし店主は、亀を持ったまま、店の奥に。

また扉をあけて、外に出ていった。

差し込む光のまぶしさに、わたしは顔をしかめた。

(逃がしてやるのかな……あんな不愛想だが、店主、存外、やさしいところがあるじゃないか)

そんなことを思っていたのだ。

店主がもどってくるまでに、しばらくあった。

帰ったほうがいいだろうか、そう考え始めたころ、また、扉が開いた。

外の光は、前ほど強くなく、柔らかになっている。

これは思いのほか時間が経過したようだ。

店主は、両手で、鉢のようなものを運んできた。

わたしの前に、ごとりと置く。

料理だった。

スープだ。湯気をたてている。

赤いスープの表面には、油が丸く浮かんでいた。

ジャガイモやネギや、そして肉のようなものがのぞいている。

スパイスの匂いが、食欲をそそる。

店主は、わたしの気持ちをわかったように、黒い木のさじを渡してきた。

ありがたい。

「いただきます」

身にしみ込んだ習慣で、手を合わせ、そして、スープをさじですくう。

一口。

ああ!

なんて美味いんだ。

このえもいわれない複雑精妙な味の——。

そしてこの、柔らかい白い肉。

絶品だ。

わたしは、さじを何度も口に運び、あっという間にたいらげてしまった。

なんだろう、この料理はいったい。

でもよかった。

ここまで来てよかった。

満足したわたしは、たちあがって、財布をとりだし、代金を支払おうとした。

値段はさっぱりわからないが、この素晴らしい料理になら、そうとうな代価を払ってもいい、そんな気持ちだった。

だが、店主はわたしの手をおさえ、首を振る。

いらないと言っているようだ。

それはあまりにもうしわけないし、そもそも意味が分からない。

押し問答をくりかえしたが、埒が明かず、とうとうわたしは、店主によって店の外に押し出された。

扉がバタンと閉まる。

それっきり返答はなくなった。

開けようとしても、鍵もかけられてしまったようで、建付けが悪い癖にびくともしない。

(部下を連れて、もう一度来よう、そしてちゃんとお金を払おう)

そう考えて、あきらめるしかなかった。

(でも、美味しかったな)

満たされた気分で、わたしは宿舎に戻ったのだった。

8)

職場で部下の姿を探し、かけよった。

「おーい!」

わたしは、早くあの店の事を報告したくて、にこにこしながら近づいていったが、部下は、なるべくならわたしと顔を合わせたくなかった様子だ。まじめで律儀な彼であるから、露骨には表に出さないが、それでも、じゅうぶんにわかる。

「ああ……ヤマダさん」

かれが、

「なかなかお店にいけなくて、すみません……でも」

と、きまりわるげに謝り、言い訳をはじめるのをさえぎって、わたしは言った。

「だいじょうぶだよ! 実はね、ひとりで行ってきたんだよ」

「ええっ!」

部下は目を丸くした。

「ひとりで……行った……?」

「そうなんだよ」

わたしは得意げに

「この前の休みの日にね。さすがに夜はちょっと怖かったから、昼間に行ったんだ」

彼はそれをきいて、なぜかほっとしたようだった。

「ああ、昼間に……ですか。では、だれもいなかったでしょう」

「たしかに客はだれもいなかったけど、あの太った人、店主さんかな……出てきて歓迎してくれたよ」

「ヤマダさん!」

部下は大声を出した。

まあ、じつのところあれを歓迎と言うのかどうか、それは微妙なところではあるが。

「それで……どうなりました? まさか、なにか食べたりは」

なにか焦ったように彼は聞いてくる。

「ん? あの赤いスープすごく美味しかったなあ。あれは何の肉なんだい?」

「ああああ……!」

部下がうめくような声を出した。

「どうしたの? ああ、そうか、心配してくれたんだね、ごめんごめん。でも、なにもまずいことにはならなかったよ。言葉が通じないのに、親切だったし。店主さん、どうしても代金を受け取ってくれなかったんだよ、だから——」

お礼を言ってお金を払わないといけないから、どうしても、ついてきてほしい、そうわたしが言い出すより先に

「店の人がお金を、うけとらなかった……ヤマダさん、今日、一緒にあの店に行きましょう!」

部下のほうが、強い口調で言ったのだ。

「えっ、今日?」

「そうです、早いほうがいいです」

あれほどわたしを連れて行きたがらなかったのに、急に風向きがかわり、わたしは戸惑うばかりだった。

9)

その日の仕事が終るやいなや、わたしは部下と、あの店に向かう。

部下は最初から急ぎ足だ。

「そんなに、急がなくても」

とわたしが文句を言うが、彼は無言で、足取りを緩めることはない。

何をそんなに急いでいるのか。

店の前まできた。

扉の隙間から灯りが漏れている。

うん、よし、今日も営業中だ。

彼が扉を開ける。

10)

人いきれと、煙と、香りと。

この前の通りだ。

客たちの視線が、一瞬わたしたちに向くのも同じだ。

わたしたちは、また、この前と同じ席につく。

部下が、店の奥に声をかけると、あのずんぐりした店主が現れた。

あいかわらず、無表情だ。

あまり瞬きのしない目で、わたしたちを見ている。

部下が、強い口調で、なにか言った。

店主が、動じる気配もなく、一言、答えた。

部下は、なおも言い返しそうなそぶりを見せたが、けっきょく黙った。

店主が、あの紫の酒をテーブルに置く。

「おっ、いいね、これがぼくには合うなあ」

わたしは、自分から酒をとる。

今回は、酒を注ぐためにだされたのはコップではなくて、アボガドの種のようなものを割って作られた容器だった。

「これも趣があるな……いただくよ」 わたしはずっと黙っている部下にそう断ると、そのどろりとした酒を口に含んだ。

(ふう……うまいなあ) 紫の地酒が身体に染みわたる。

あいかわらず部下は黙り込んでいる。

と、その視線が、あらぬ方に向かった。

そして、そのまま固定される。

なんだろう。

わたしは、彼の視線の先を追った。

そして、ああ、まただ。

例の、甲羅の黒い、頭の大きい、そして手足の細い亀を見つけた。

亀は、また壁沿いの床を、よたよたと這っている。

「……亀だねえ」

と、わたしは言った。

「ここに来ると、いつもあの亀をみるね。このへんは、あの種類の生息地なんだろうね」

部下は、わたしをじっと見つめて

「ヤマダさん……」

真剣な声で言った。

「ヤマダさんには、あの亀が見えるんですね?」

「え?」

なぜか、その声音に、わたしの首筋がぞくりとした。

「いや、それは見えるだろう、だって、ああやってもぞもぞ動いてるし」

わたしは慌てて答えた。

部下は、その手で自分の口元をおさえて、そしてなにか口にした。

いや、声に出ないようにそうしたのだろう。だから音には出ていない。

しかし、わたしには、彼がなんと言ったのか、直感ではっきりと分かった。

彼は、こう言ったのだ、間違いなく。

「パラーレ」と。

「そう、そのことだよ、ぼくが君に教えてほしかったことは」

とわたしが思わず口に出すと、部下は、口を押さえた手を離して、そしてその指で、亀を指さした。

まるで、わたしたちの会話が聞こえていたかのようだった。

それまで、うなだれ、途方に暮れたかのように、よろり、よろり、床を進んでいた亀が、その頭を上げた。

顔をこちらに向けて、そして、それからはためらうことなく、一直線に、わたしたちに向かって這い進んでくる。

コトリ。

ズルリ。

コトリ。

ズルリ。

やがて、亀は、わたしたち——いや、わたしの足下にきた。

そこで止まり、床からわたしを見上げる。

わたしも間近で亀を見る。

つくづくへんな亀だ。

身体の割に大きくて、丸い頭は、亀ではあるのだが、なんとなく人の顔を思わせる。

その黒い目で、わたしを見上げている。

目からは涙が流れたあとが、筋になっていた。

亀は、口を開けて、そして言った。

「ヤ、マ、ダ……」

と。

そんなばかな。

酒に、悪酔いしてしまったのか。

わたしが目を見開いて、固まっていると、亀はもう一度、言った。

苦しそうな声で。

「ヤ、マ、ダ……オ、レ、ダ、ヨ」

「うわああっ!」

大声で叫んで立ち上がってしまった。

後じさるが、どん、となにかにぶつかった。

ふりかえると、店主だった。

店主は、無言で亀を掴み上げる。

亀は店主の手からなんとか逃れようと、その細い手足をうごかす。

口をパクパクさせて、頭を振る。

しかし抵抗は無駄だ。

店主は亀をつかんで、店の奥に入っていった。

どさりと椅子に腰を落とした。

冷や汗でからだは濡れていた。

動悸もする。

なんだ、あれは。

そんなばかな。

そんなことがあるはずがないじゃないか。

だが——あの亀のどことなく人間を思わせる顔、あれはなにか見覚えがあると思ったが、あの顔は、そんなことはありえないと思ってもやはり、あれはKの顔ではないのか。あのわたしによびかけた口調も。

いや、そんな馬鹿な話はない、いくらなんでも。

わたしは、すがるように部下を見た。

「どうしました、ヤマダさん、なにかありましたか」

彼が、いつもの調子でそんなふうに言ってくれると救われる。

だが、彼は、悲しそうな顔でわたしをみるだけだ。

そして、彼の口が動いた。

声に出さず。

しかし、その口の形でわたしにこう言っていた。

「これが、『パラーレ』です」

11)

ああ、そういうことなのか。

わたしは何故か、深く納得してしまったのだ。

ここで、わたしはこの酒場から逃げ出すべきだっただろうか。

それが普通の考えだろう。

だが、この地に来てわたしのなにかがかわってしまったのか。

それとも、この酒場で酒を飲み、料理を食べ、それでわたしの身体と心が変わってしまったのか。

わたしは、席を立つことはせず、そのまま紫の酒を飲み続けた。

12)

どん、と大きな鉢が目の前に置かれた。

店主が新しい料理を持ってきたのだ。

それは、例の赤いスープだった。

こんな異常な状況なのに、そのスープの香りと、味の記憶はわたしの食欲をはげしく刺激した。

食べたい、この美味な異国のスープを。

店主が、わたしに、木のさじを渡す。

そして、わたしに一言、言った。

「パラーレ」

そういって、わたしを試すように見つめた。

部下もいま、なにも言わず、わたしをはかるかのように見ている。

わたしは、さじで赤いスープを掬う。

さじの上には、赤いスープと白い肉。

光る脂の粒。

口に運ぼうとして、その瞬間、天啓のようにわたしの脳裏に閃いたものがある。

この、白い肉。

この肉は、ああ、まちがいない。

この肉は、あの亀の肉なのだ。

わたしに「ヤ、マ、ダ」と泣きながら呼びかけた、あの亀が店主によって捌かれ、料理となって。

さじがが唇の前で止まった。

店主はわたしを見ている。

「食べことができるか、この肉を」

そう目で言っている。

部下もわたしを見ている。

「ヤマダさん、どうしますか」

そう目で聞いている。

たぶん、この店にいるみんなが、わたしを見ている。

そして、わたしがどうするかをじっと待っている。

このさじの上の、白く柔らかく、恐ろしく、そして美味しい——。

パラーレ。

なにかの定め。

わたしは——。

13)

そしてわたしはその店の常連となった。

パンデミックが終わっても、たぶん、わたしはもう帰国しないのではないか。

今はそんな気がしている。

今日も、仕事帰り、部下のアルベルトとともに店にしけこみ、紫の酒と赤いスープでおだをあげるのだ。

異国の酒場にて 了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?