この語源を覚えるだけで、英単語を覚えるのがとても簡単になるという話

【要約】

英単語の学習について、とてもおもしろい研究を見つけました。

その研究では、膨大な英単語を分析して導き出された『英単語を覚えるためにもっとも役立つ25個の語源』が紹介されていました。

このnoteでは、語源学習法についてわかりやすく解説するとともに、『もっとも役立つ25個の語源』の日本語訳データを無料配布します。

『英単語、覚えても忘れちゃう問題』を解決する方法

『英単語、学ぶのは大事だとはわかってるのだけど...... 覚えても、すぐに忘れちゃうんだよねぇ.......』とお嘆きのあなた!!

『頑張って勉強したところで、どうせまたすぐに忘れちゃうんだし.......無駄じゃん......いいやもう英単語なんか..........』とか諦めてませんか!?

わかります!!その気持ち!!

めっちゃ忘れますよね!!

でもって、めっちゃ挫折しますよね!!

でも、単語学習に挫折する前に一つだけお聞きしたいのですが、あなたは『語源学習法』をご存知ですか?

この語源学習法は、あなたの『英単語、覚えても忘れちゃう問題』を解決してくれるかもしれません。

このnoteでは、英単語の忘却を防ぐ語源学習法について紹介し、最後には、科学的リサーチによって判明した『覚えておくと役に立つ25の語源』の紹介とデータの無料配布を行っています。

ぜひ挫折する前に読んでみてください!

語源学習法とは?

『語源学習法』は、語学研究者たちの間では、英単語を覚えるうえで効果的な学習法であると知られています。

語源学習法とは、英単語をパーツに分解して意味を覚えるテクニックのことです。

なんだか難しそうですね!

でも安心してください!

語源学習法は、文字の印象ほど難しくはありません。

むしろ、私たちは日本語ではすでに語源学習法を行っているので、とても馴染みやすい学習法だといえます。

たとえば、下の漢字をみてください。

『鮃』

さてさて、あなたはこの漢字が読めるでしょうか?

正解は、「鮃(ヒラメ)」です。

ちょっと難しい漢字でしたね!

ただ、読み方がわからなかったかたでも、

この漢字が『さかな』と関係するものだということは、なんとなくわかったのでしょうか?

なぜか?

それは私たちは『うおへん(魚偏)』という部首を知っているため、「うおへん」が使われている『鮃』が魚に関係しているだろうことを予測できたからです。

部首!

小学生のときに覚えさせられましたね!

まさかこんなところで役に立つとは!!

このように私たち日本人は、部首を知っていることによって、部首を知らない外国人よりも、漢字に対して意味を推測できるなど有利な立場にあります。

では、英単語にも、漢字の部首のようなものはあるのでしょうか?

あります!

漢字の部首にあたるものこそ、英単語の『語源』なのです!

たとえば、「scrib」というパーツには『write(書く)』という意味があります。

『scrib = 書く』を踏まえた上で、下の単語を見てみましょう!

・describe:(意味)特徴を記述する。

・scribble: (意味)走り書き。

・subscribe:(意味)署名する(名前を書く)。

・prescribe: (意味) 処方箋を書く。

・scribe:(意味) 筆記者、書記、写本筆写者

・transcribe:(意味)〈録音・発言など〉文字に起こす

・inscribe:(意味) 【石・硬貨・紙などに】〈言葉〉を刻みつける, 書く

どうでしょう?

『scrib』に「書く」という意味があることを知ると、上の単語がずいぶん覚えやすくなりませんか?

これが語源学習の利点の一つです。

次の章では、この語源学習の利点について詳しくご紹介しましょう。

語源学習のメリット

語源学習を行うことで得られるメリットは、たくさんあります。

たとえば、語源学習では『短い時間で、多くの英単語を学習できる』という利点があります。

通常の英単語学習では、私たちは英単語を一つずつ暗記していました。

しかし、先ほど学んだ「scrib」を思い出してください。

私たちは、「scrib = 書く」であると学ぶと同時に、具体例として「describe, scribble, subscribe, scribe, transcribe, inscribe」の7つの英単語を学びました。

このように『1つの語源を覚えることで芋づる式に英単語が覚えられる』というのは、よく知られる語源学習のメリットの一つです。

また語源学習には、『英単語の中核の意味をつかみやすくなる』という利点もあります。

たとえば、先ほど学んだ「inscribe」は、辞書で調べると「石や硬貨や紙などに言葉を刻む」「墓石に刻み込む」「心に刻み込む」など、たくさんの意味が載っています。

しかし、「in(中に)」+「scrib(書く)」と語源から考えると、「何かしらの内側に書き込む」というinscribeの中核のイメージがつかめますよね?

こうした英単語のもつ中核のイメージを、『コアミーニング(中核の意味)』と呼んだりしますが、語源を知ることによって、英単語のコアミーニングを理解しやすくなる、という利点があります。

この2つの利点は、数多くの語源学習の書籍で紹介されているものなので、ご存知の方も多いかもしれません。

しかし、語源学習には、あまり人々に知られていない『記憶にまつわる心理学的な観点』からの利点もあります。

せっかくなので、ちょっと紹介させてください。

『単語の意味を思い出す』のに役立つ語源学習

結論から述べると、

語源を学ぶもっとも大きな利点は、『英単語の意味が思い出しやすくなること』です。

ところで、『私たちの脳がどれほどの情報量を記憶できるのか?』、あなたはご存知でしょうか?

およそ『100万ギガバイト』だそうです。

テレビ番組で換算すると『300万番組』も記憶できるほどの容量を、私たちの脳はもっています。

それほど途方もなく大きな記憶容量を私たちの脳はもっているので、心理学者の中には、『一度意識的に記憶したこと(英単語など)は、永遠に脳内にある』と考えている人もいます。

つまり、『一度学習した内容は、記憶がなくなるという意味で、忘れ去られてしまうことはない』というのです。

ちょっと信じられないかもしれません。

だって実際、私たちはよく忘れますもんね?

でも、ちょっと思い返してみてください。

あなたが「忘れていた!」と感じたとき、「こんなの初めて知った!」という感覚よりもむしろ、『学んだ覚えはあるのだけど、思い出せなかった!』という感覚に近くありませんでしたか?

そう、私たちが『忘れた』とき、そのほとんどは『思い出せなかった』だけなのです。

そのため学習において重要なのは、『必要なときに学習内容を思い出せるようにすること』です。

では、必要なときに学習内容を思い出せるようにするには、どうすればよいのでしょうか?

その一つの答えは、学習内容を思い出す『手がかり』を整えることです。

もっと具体的にいうと、『思い出しにくい知識に、すでによく知っていて思い出しやすい知識を結びつけることによって、「思い出しやすい知識」を思い出しにくい知識を思い出す「手かがり」にすること』です。

ちょっと説明がややこしいですね!

実例を出せばすんなりとわかるので、『鮃』で考えてみましょう。

あなたは、『鮃』の読み方を思い出せなかったとしても、「魚」と「平」という文字の意味はすぐに思い出せますよね?

そう、「お魚」と「平ら」ですね。

「平らなお魚」といえばなんでしょう?

そう「ヒラメ」ですね!

このように、「鮃」のような『思い出すのが難しい知識』であっても、「魚」と「平」のように『すでに思い出すのが簡単な知識』を『手がかり』にすれば、すんなりと思い出すことができます。

これを心理学で『精緻化(elaborative)』といいます。

さぁ!

ここまで説明すれば、語源を覚えることがなぜ重要なのか、おわかりいただけたかもしれませんね!

語源を覚えておけば、『意味を思い出すのが難しい英単語』の意味を、語源を『手がかり』にしてすんなり思い出すことができるのです!

たとえば、「inscribe」の意味を一発で思い出せなくても、「in(中に)」と「scrib(書く)」を『手がかり』にすることで「刻み込む」と思い出せるように!

さらに幸運(?)なことに、語源を『手がかり』にできる機会は、『意味を思い出すのが難しい英単語』に多いのです。

語源の知識が活用できる英単語は、英単語の中でも一部です。

しかし、通常の英文ではあまり出会わないため自然に意味を覚えることが難しい「中頻度」と「低頻度」の英単語に限ると、なんと全体の『3分の2』もの英単語に語源があります。

(以前の記事で紹介した「学術的な英単語」の中では、なんと90%に語源が用いられています!すごい!)

つまり、わかりやすくいえば、『日常的に触れる機会が少ないために、意味を思い出すのが難しい英単語ほど、語源を『手がかり』にして意味を思い出しやすくすることができる』のです。

これ、とても有益な知見だと思いませんか?

つまり、基礎的な英単語を覚えた中級レベルの語学者が、さらに語彙力を高めるためには、語源を覚えておいたほうが断然お得だということです。

【語源学習法の利点まとめ】

・語源を覚えることで、芋づる式に多くの英単語を覚えることができる。

・語源を覚えることで、英単語の中核の意味(コアミーニング)をつかめるようになる。

・語源を覚えることで、難しい英単語の意味も思い出しやすくなる。

・語源学習は、基礎的な英単語を覚えた中級者の語彙力強化にとくに効果的!

科学者が見つけた『もっとも役に立つ25の語源』

語源を覚えることが、英単語を覚えるのに効果的であることはわかりました。

では、どのように語源を学べば良いのでしょうか?

「語源っていっても、何から学べばいいの?」というのが、大方の疑問ではないかと思います。

実は、この疑問に答えてくれる研究を見つけました!

なんと『覚えておくともっとも役に立つ25個の語源』というものが存在するというのです!!

この25個の語源の出典は、ニュージーランドにあるヴィクトリア大学ウェリントンのWei Zheng, Paul Nation教授らによる研究です。

研究結果も公開されており、下記リンクから閲覧することができます。

『The word part technique: A very useful vocabulary teaching technique』

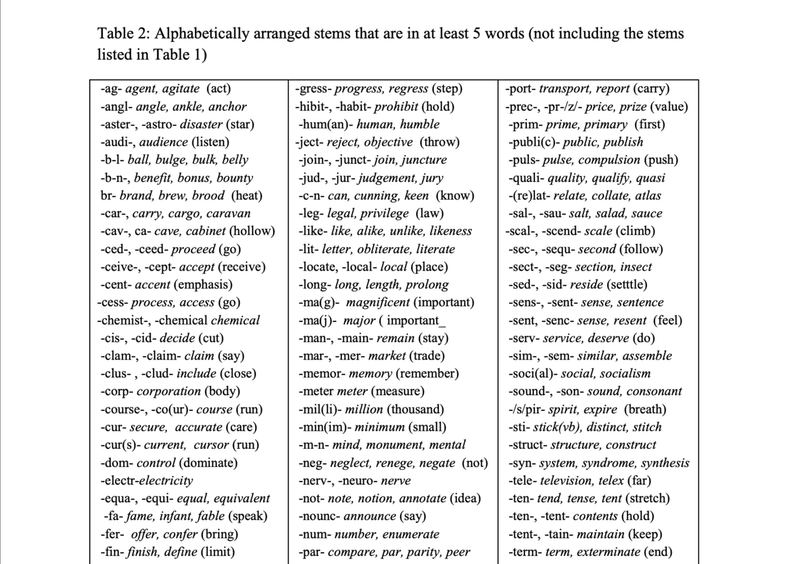

研究では、10000語レベルの英単語を分析して、もっとも頻繁に単語内に含まれる語源が抽出されました。

10000語レベルの語彙力というのは、英字新聞や雑誌を不自由なく読めるレベルだとされています。

(ちなみに、東京大学の入試合格に必要な語彙力は6000語です)

そしてそれほどの語彙の中で、もっとも頻繁に含まれている語源(語幹)こそが、上記リンクの論文の最後で紹介されている『25個』なのです!!

語源を学ぶなら、まずこの25個を覚えておくことをオススメします!!

え...?

リンク先は英語の論文だから読めない...?

ご安心ください!!

日本語訳した語源のCSVデータをダウンロードできるようにしておきました!!

もし、CSVデータで語源を学習するのは面倒だという方には、自分が開発した問題集サービス『BooQs』にて、『25の語源の問題集』も無料でご用意しています!

ぜひ、あなたの語源学習に役立ててください!!

もっと語源を学びたい方へ

25の語源を覚えたあと、『もっと語源を学びたい』と考える方も出てくるかもしれません。

そこで最後に、語源学習に役立つオススメの書籍などを紹介したいと思います。

まずオススメするのは、清水健二著『英単語の語源図鑑』です。

2018年に出版され、80万部を突破したこの本は、多彩な語源をイラストと一緒に解説してくれるので、語源を学ぶ上でとても役立ちます。

もし語源の学習と一緒に、リスニングやTOEIC対策がしたいという方には、中田達也著『ミミタン』をオススメします。

著者の中田達也先生は、第二言語の語彙習得を専門とされている第一線の研究者であり、日本人の英語学習について大変信頼できる情報を発信されています。

実は、自分が今回の『もっとも役立つ25の語源』を知ったのも、先生の著書の『英単語学習の科学』を読んだことがきっかけでした。

こちらの書籍でも語源学習について詳しく解説されているので、合わせてオススメいたします。

(中田先生はTwitterもされているので、語学者の方々は @TatsuyaNakata2

をぜひフォローしましょう!!)

最後に、語源をより学ばれたい方にお願いです。

実は紹介した論文では、『もっとも役立つ25の語源リスト』のほかに、下のような『25の語源につぐ、有益な100の語源リスト』も公開されています。

しかし今回は、「100の語源リスト」を翻訳しませんでした。

語源というあまり知られていない分野に、それほど需要があるのかどうか、自分が確信をもてなかったからです。

(いうまでもなく、「100の語源リスト」を翻訳するのはとても大変な作業です....)

なので、もし『有益な100の語源リストの日本語訳データも欲しい!』と思われましたら、ぜひこの記事に「♡」を押して評価してください...!!

たくさんの「♡」をいただき、需要があるとわかり次第、データを作成いたします...!!

どうぞよろしくお願いいたします!

【まとめ】

・語源学習法とは、漢字の部首のように、英単語をパーツに分解して意味を覚えるテクニックのこと。

・語源学習法の利点(1)『芋づる式に多くの英単語を覚えることができる』。

・語源学習法の利点(2)『英単語の中核の意味(コアミーニング)を理解できる』。

・語源学習法の利点(3)『難しい英単語の意味も思い出しやすくなる』。

・語源を学習するなら、まずはよく頻出する『もっとも役立つ25の語源』から覚えるのがオススメ!

・この記事に『♡』を押すと、『有益な100の語源』も手に入るかも....!!!!

(ぜひ下の問題集も解いてみてください...!!)

あなたの貴重なお時間をいただき、ありがとうございました!