買ってリノベするなら、どんなマンション?

ぼくたち(ぼくと妻と)が初めてマンションを買ったとき、ここにずっと住み続けよう、とまでは考えていなかった。

もっとよい街、もっとよい部屋があるのでないかと、ずっと飢えていた。不動産屋へ売却の相談をしては辞め、新しいおうちを探しては辞め、というのを、買ってから4年ほどの間に何度も繰り返していた。

おうちを買い換えるのは、賃貸を出ておうちを買う以上の面倒さがある。{契約、登記、ローン}×{売るほう・買うほう}。

面倒だけでなくお金もかかる。不動産屋、行政書士、銀行、税務署。

心理的な負荷もある。売却と購入との並行進行。新しいおうちを買ったはいいけど、今のおうちはちゃんと売れるのかしら、このままだとローンの払いが二重になってしまう、この辺で妥協して値を下げるべきだろうか…云々。

それらを押し通してでも、ぼくらが買い換えをしたのは、特に理由があった訳じゃない。あえていうなら、見たこともない、よりよい何かへの飢えが、その理由だ。

「みたこともないおうちへのホームシックなんだ(I'm homesick for the home I've never had)」、というフレーズが、ソウル・アサイラムの歌にあった。そういうのは、そんなに悪いもんじゃない。

物件探しの巡礼の年。

これから二人で住もう、と賃貸を探したときよりも、これからおうちを買おう、と中古マンションを探したときよりも、今回買い替えをするのには、時間を掛けて物件を探した。

それは、それだけの時間を掛けないと、諸々の面倒をおしてでも買い替えしよう、という意思決定ができなかったからだ。

とくに今回、中古マンションを買ってリノベーションを目指したので、「新しすぎるとリノベの意味がない」「すでに業者が買ってリノベされちゃってても意味がない」という妙な条件付きで探したら、これまで見てなかった種類のいろんな物件が出てきた。(間取りを見るだけで笑えてくるような、おかしな物件も多かった。)

住みたいなと思う街だとやっぱり、物件の値段も高かった。リノベの分ものっけて考えると予算も限られてくる。どの街に住もうか、というところから改めて白紙に戻し、リノベも物件探しも手伝いますという業者を複数相手にして、ぼくたちは毎週末を潰しながら東京じゅうを歩き回った。

マイソク(不動産屋が作るA4サイズのチラシ情報)は数百件ほど見て、実際に見に行った物件は十数件くらいだったと思う。

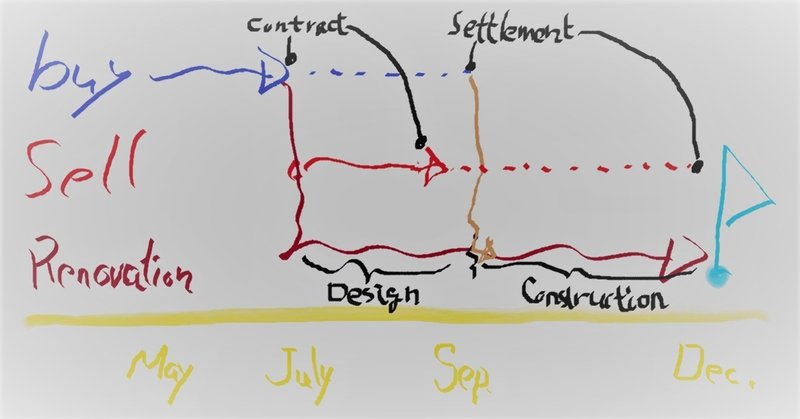

期間としては、買うほうで2ヶ月、2018年の5月中旬から7月中旬にかけて新居を探し、そこから売るほうで2ヶ月と半月、9月末に現居の買い手が見つかった。リノベのほうは10月から工事を始めて、12月には完成予定になっている。

買ってリノベする場合の検索条件例。

ぼくたちと同じように、これから中古リノベするマンション物件を探そうとしているひとのために、具体的な検索条件をいくつか書いておこうと思う。

・リノベーション専門の不動産業者さんなら気にかけてくれると思うのだけど、賃貸中の物件は、最初から候補に載せないほうがいいようだ。(裏技的なやり方もあるらしいけれど普通は、自分たちのおうちとして住み替えするのには向いていない。)

・修繕積立金が不自然に低い物件は、たいてい何かがやばいので、除外したほうがいいようだ。(自主管理という名の放置状態だったり、将来の大規模修繕のときに臨時費用を払わされたりなど、先々の心配がある。)

ちなみに、月々の修繕積立金は「1平方メートルあたり200円」というのが相場だそうだ。(築浅の新しい物件だと、分譲時の条件としてこれより安く設定することもあるけれど、長く住んでいるとこれくらいの金額になっていくものらしい。)

・天井も床も壁もはがして配管まで組み直すフルリノベーションの場合、最終的なリノベ費用の平均は「1平方メートルあたり17万円」くらいが相場らしい。とある業者に聞いて、物件を探すときの予算の参考にしていた。(ぼくたちの物件も、結果的にこの数字とほぼ同じになりそう。)

・物件購入の手数料は、不動産屋への手数料だけでなくローンだの登記だのもまるっと込々にして、だいたい物件本体価格の10%くらい必要になると見込んで、物件を探すときの予算の参考にした。(ぼくたちの物件は、結果的にだいたい9%くらいに落ち着きそうだ。)

・借地権については、ぼくたちは最終的には選ばなかったけれど、候補からは外さずに検討した。土地の部分が自分たちのものじゃなくて、土地に対する毎月の支払いが発生するのだけれど、その分物件本体は安いので、場合によっては良い買い物になるものもある。特に平成4年以前の旧借地法は、借り手が比較的強い法律なのだそうだ。

・ぼくたちは物件の耐震性が気にかかったので、1980年代以降の物件を条件にした。(これはこれだけで別の記事を書いたくらいの話なのだけど、ざっくりと言って、1970年まで/1980年まで/それ以降、という3段階に分けられるようだ。)

・管理費や修繕積立金の滞納については、ないほうがいいのは間違いないのだけど、同じ物件のほかの部屋に対する滞納ならまぁいいや、と、最終的にぼくたちは許容した。(先取特権といって、万一この滞納してる人のお部屋が差し押さえされて売り出されたとしても、滞納分は管理組合に支払われる仕組みになっているのだそうだ。)

・じぶんたちにとって何が譲れない条件なのか、というのを早めに決めて、そこから外れるものはばっさり候補から落とす、ということをしないと、何百もの物件の山に埋もれる羽目になりかねない。

ちなみにぼくたち(ぼくと妻と)の場合、互いの意見がずれる部分もあったけど、最後に物件を決めた時に譲らなかった条件は、ぼくはオフィスからの物理的な距離で、妻はガスが使えるキッチンだった。あと、ぼくが無駄に背が高いので、内覧してて頭をどこかにぶつけそうになった物件は(それがリノベしても変えられない場所のようだったら)、候補から外すようにした。

以上。