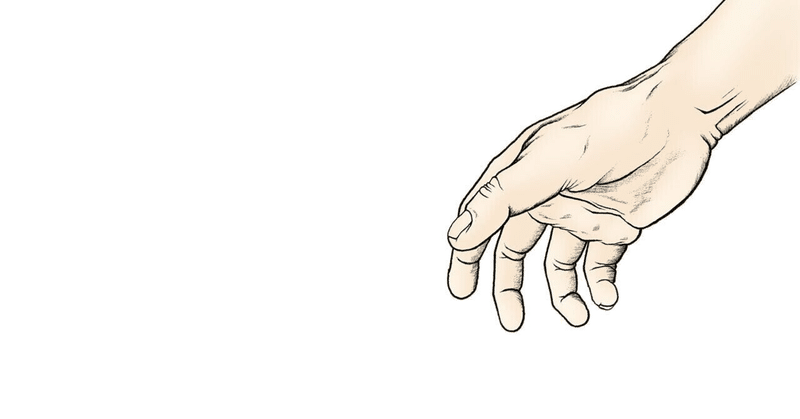

祖父の右手の二本の指のこと

僕の祖父は傷痍軍人で、右手の二本の指、親指と人差指とが無かった。

なんでじいちゃん指ないの? と尋ねる幼い僕に、彼は笑って、こんな与太話をしてくれたものだった。「覚えていないのかい、わしが寝ている間に、この指はお前たちに食べられちゃったんだよ。まだお前たちが、今よりもっと、ずうっと小さかったときにな。」

それは彼のお気に入りの話らしかった。とても楽しそうに、その話をしてくれたものだった。

あるいは僕が子どもの無邪気さで、その与太話を大笑いしながら聞いて、しかも何度も何度も同じ話をせがむもんだから、彼としてはそれに応じてくれていただけかもしれないと、今となっては思う。

たしか、親指は僕に、人差指は僕の妹に、という設定だったと思う。

「あれーなんか指が痛いなぁ、おかしいなぁ、って夜中に目が覚めたらな、あれあれびっくり、KくんとRちゃんとが、わしの指をさも美味しそうに、むしゃむしゃ食べているじゃあないか」、とかなんとか。

彼が指を失ったのは大陸だった。当時は満州と呼ばれていた。

彼は、ある種の大砲を専門に扱う陸軍の部隊にいた。その部隊が大陸で戦闘に参加した記録は無いので、たぶん彼は訓練中に事故にあったのでないかと、僕は思っている。爆発で大怪我を負った彼は、本国の病院に送られた。

彼がいた部隊は、その事故?の3ヶ月ほど後に解散となった。大砲と兵員とは船に乗せられて、サイパンとかテニアンとかといった南の島に移された。更にその半年ほど後、彼らの島には米軍が上陸してきた。

生き残った日本軍の兵員は、20人に1人くらいの割合だったらしい。

僕は詳しくないのだけど、寒く広い満州でソ連と戦うために用意されていた大砲や兵員が、狭く暑い南の島で米軍相手にどれだけ有用だったのかは、はなはだ疑問だと思う。

彼は左手で、僕よりずっと達者な字を書いた。年賀状をさらさら筆で書いていたものだった。いまから考えてみると、年賀の相手には、20人に1人のひとたちもいたのかもしれない。

「もし日本があの戦争に勝っていたら」と、彼が話してくれたことがあった。「そしたら日本は、いまでも戦争を続けていたかもしれない」、と。

それは今から20年くらい前、9.11の少し前くらいだったと思う。

その「もしも」の世界では、9.11はニューヨークではなく東京で起きていたのかもしれないと、僕は思ったものだった。

昨今の世界情勢についても、彼は何か思うところがあったかもしれない。なにせ、往時のソ連とにらみ合いをしていた関東軍に居たんだもの。

けれどもう、それを聞く機会も無くなってしまった。

祖父がきょう101歳で身罷ったという連絡を受けて、けどコロナだから帰ってこないでよいよと言われてしまい、手持ち無沙汰になった僕は、今こんな文章を書いている。

もしも僕が彼だったら、無い指について無邪気に尋ねてくる幼い孫に、なんと答えただろう?

これはお前が食べたんだよ、というのは、ふつうに考えると随分とグロテスクな返し方だ。そして、子どもは無邪気なぶん残酷だから、そんな話を大笑いして聞いたのだろう。

その大笑いが、彼をいくらかでも救っていたのならよいのだけれど、と、僕は切に思う。

彼の指を喰らってから、僕ももうだいぶん大きくなってしまった。それでもまだきょうの僕は、彼の半分も生きてはいない。