かながわ気候市民会議in逗子・葉山

プログラムの第2回(2023.8.5)を傍聴しました。

目的は、熟議民主主義の手法と市民(町民)の反応の把握です。

この第2回は、主催者が、この回だけは必ず出席してくださいと呼びかける、プログラムのキーとなる回。後述する「脱炭素ライフスタイルチャレンジ」を説明し、起動する回です。

この日も熱中症アラートが出され、33度を記録する中、会場の葉山町「保育園・教育総合センター」の会議室には、市民、関係者がぎっしり。

会場図にあるように、7班に分かれ、それぞれにサブのファシリテーターと市民が座ってます。スクリーンの下に、報告者とメインファシリテーターが着席。 日程は、次の通りでした。(途中、この予定より10分押しとなりましたが、最終的には17時に終了。)

このプログラムには、「本日のゴール」として、「脱炭素と暮らしのかかわりがわかり、脱炭素な地域をつくるための第一歩として、脱炭素ライフスタイルにチャレンジしてみよう!と思えている。」と書かれていました。

熟議民主主義の手法の把握のため、日程に沿って、その様子をできるだけ細かく記述したメモを作ってますが、かなりのボリュームですので、ここでは、その概要と私が気づいた点を中心に掲げたいと思います。

(概要部分は、筆者が認識したものに基づくもので、聞き間違いや認識違い等の可能性がある点はご承知おき願いたいと存じます。)

1.葉山町長等の挨拶

この取組は、神奈川県の主催なので、まず、県の脱炭素戦略本部室長が、「

温暖化ガス排出減らさないと、逗子・葉山も含んだ、海の砂浜が90%減とも言われている。」「2050年カーボンニュートラルに向け、地球温暖化対策を整備する必要がある。産業等のCO2排出があるが、家庭からのものも2割ある。企業、市民、家庭が、暗い未来がもたらされることを、現実のことと考え、脱炭素を自分事化する必要がある。そうした取り組みを逗子・葉山から、県全体に横展開したい。」等挨拶。

次いで、山梨崇仁葉山町長は、「県の旗振りで、逗子と葉山でこのような取組を行えるのは良いことだと考える。」「葉山町では、ゴミを28の分別をしている。その結果、ゴミの約半分、51.3%をリサイクルできている。リサイクルについては、葉山、逗子が県内で2番、3番を争っている。1番は鎌倉で、これは残念であるが。このように、この地区は、脱炭素の民度高い。経済人や、文化人が住んでいる。この地域から発信していくことが大切。」「皆さんの提言を形に変えるべく頑張りたい。」等と挨拶。

ここで司会のメインのファシリテーターは、すかさず、「町長も「提言を形に変えるべく頑張る」とおっしゃってくださいました」と言及しています。

2.専門家の説明をどう市民が認識し、次の議論に繋げるか。

無作為抽選で選ばれた市民が行う熟議民主主義の手法でまず大切なのは、専門家の課題に対する説明等を、どう参加した市民が認識し、次の議論に繋げるかだと思いますが、それについて、具体的に、この日のプログラムでも対応が行われていました。

(1)ふりかえりと市民提案に向けた進め方について

第1回は7 月 8 日に逗子で行われ、 顔合わせ、オリエンテーション、気候変動、脱炭素、地域情報の学習(専門家等のレクチャー、質疑応答)がなされたとされます。

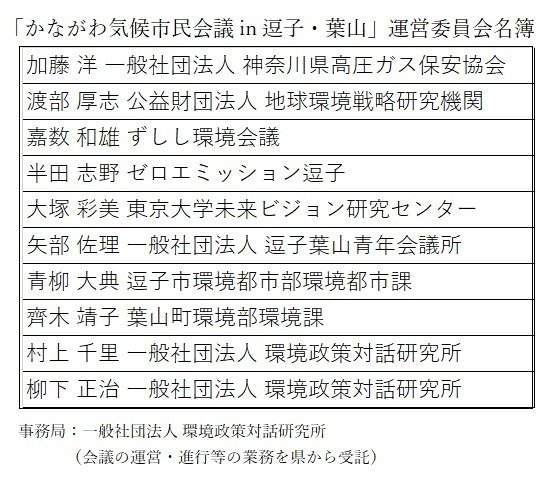

共催者が、IDEP(一般社団法人環境政策対話研究所)、IGES(地球環境戦略研究所(葉山に本部))とされ、後述の運営委員会が設置され、その事務局をIDEPが担ってます。

そのIDEPの柳下氏が、「第1回のふりかえりのアンケート意見として、マイボトルをもっと推奨すべきとか、詰め込みすぎとか、もっと時間をとか、ペーパーレス化を進めるべきとかがあった。対応できるものは対応していきたい。グループメンバーは毎回変わるのかとの質問もあったが、できるだけ多くの人と話し合って欲しいので、シャフルするが、前回と同じグループの人を1人か2人は入れたい。」「IDEPは誰の依頼で今回のセッションに臨んだのかという質問があったので、この点説明したい。これは、神奈川県の今年度からの事業の一環。一つは、大学生や若者を対象としたワークショップで、更に、地域ワークショップとして3地域で、厚木、逗子・葉山、田園都市青葉で行う。葉山にある地元の研究機関IGESが参画し、地域レベルで、足元、今何をすべきかということを、「1.5度ライフスタイルプログラム」等を使って考える。IDEPとIGESの参加は、競争で決まった。委託された。」と説明。

また、メインファシリテーターからは、前回のアンケートでの「まだついていけない。逗子の山で何かできるのか疑問。グループワーク良かったが95%。情報を聞いてすぐ答えるのは難しい。」等の声の紹介があった後、「どんどん話しましょう、良く聞きましょう、違いを楽しみましょう」との発言があり、本日のゴールとして、脱炭素と暮らしのかかわりを理解し、足元の私たちのライフスタイルを考える旨が説明されました。

このように、アンケートの結果を重視し、疑問についてまず説明する。そうして、次の内容に入っていく。こうしたことが大切なのだと思います。

(2)グループディスカッションによる、感想と疑問点の共有

この後、IGESの渡部氏による、「私たちの暮らしと温室効果ガス」という情報提供、身近な製品のカーボンフットプリント等の説明がありました。「先の県の室長の話では、家庭でのCO2排出が2割との話があったが、家庭で使う製品を海外で作る時等の排出を考えると、家庭で6割との数字となる。」等と、CO2排出量についての考えを、缶入りオレンジジュース、冷蔵庫、スマホ、トレーニングウエア等、身近なものを題材に、質疑応答をしながら、説明していきます。

(カーボンフットプリントCarbon Footprint of Products)

商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体と通して排出され温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みである。LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を活用し、環境負荷を定量的に算定する。

(https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/carbon_neutral/pdf/001_04_01.pdf)

ポイントは、この説明の後のグループワークではないかと考えます。説明の前にグループ(1班6名程度+サブファシリテーター)内で自己紹介とウォーミングアップを行っていますが、グループ内で感想と確認したいことの共有を行います。

グループのサブファシリテーターの役割が重要ですが、たまたま私の知り合いがやっていて、彼は、後述の運営委員会を構成する一団体のファシリテーターで、今回、声がかかって準備して臨んているとのことでした。同じIDEPが共催で、事務局を務めても、地域における運営委員会等の構成の違いから、それぞれのプログラムで個性が出る可能性はあると思いました。

運営委員会:市民会議に関わる重要事項を協議決定し、会議を円滑に進行していく役割を担 う。

各自、感想や疑問点を出させ、グループワークでしっかり時間をとって共有する。そして班としての質問事項を決める。その過程で参加した市民の理解が進み、共通の問題意識も整理されるわけです。熟議民主主義の手法として、こうした点はやはりしっかり押さえるべきものなのでしょう。

3.脱炭素ライフスタイルチャレンジ

今回のプログラムでの「カーボンフットプリントを減らす57の行動」による「脱炭素ライフスタイルチャレンジ」の実施は、熟議民主主義の手法の中でも特筆すべきものだと思います。これは、地元葉山にあるIGESの協力で、同機関が開発・提唱している「1.5℃ライフスタイルプログラム」を活用できることが大きいと考えます。

確かに、専門家が、逗子・葉山の状況を分析し、こちらの地域では、「こういうことが問題ではないか」という認識で課題を示し、それに基づき市民が議論する方が、ほどほどに整った提言に結び付けやすいのかもしれません。

今回のように、市民にある程度の期間の体験をさせ、それに基づき議論を行わせるというのは、逗子・葉山の住民である参加者が持つ、日常生活の特性の現実に影響される結果となり、机上の合理性とは違うニュアンスが生じる可能性も考えられます。ある意味、チャレンジングな取組と言えましょう。

まず、「脱炭素ライフスタイルチャレンジオプション一覧」というカタログが参加市民に示されます。

ここには、5分野(移動、エネルギー、食、製品、レジャー)に関連する57種類の行動が示されています。例えば、「エネルギー」の「エネルギーを節約する」の「35」は、「自宅の電球をLEDに」することで、最大削減効果(kgCO2e/人年)が「-80」となってます。

IGESの渡部氏からの「カーボンフットプリントを減らす57の行動」の情報提供の後、2回目のグループワークが行われます。

最初は、気楽にこの57種類の節減行動に向き合います。

この中で、直観的にやっても良いと思ったものを、黄色い付箋に。取り組みたいと思わない、魅力を感じないものを、青色の付箋に。番号と理由を1枚の付箋紙に意見は1つ。1人何枚でも構わない。オプション・カタログ、リストを見ながら考える。

「積極的に取り組みたい・魅力を感じる」

「取り組みたいと思いわない・魅力を感じない」

脱炭素行動の番号と、そう思う理由を付箋紙に書く。

各自で意見出し3分。グループで話し合い(20~25分)。模造紙に付箋紙を貼りながら、グループで話し合う。意見が分かれた点について話したり、他の人の話を聞いて考えたことを出し合う。付箋を発表しながら模造紙に貼る。15分で共有。10分ぐらいで発表する内容を協議。

休憩後、各班から発表。渡部氏は、「そうですよね」とか言いながら、それぞれに簡潔にコメント。食とか車とか、こだわりを持っているものはなかなか変えにくい、電子書籍は読みにく、里帰りをオンラインでは代替できない等の市民の発表が印象的でした。

その後、今度は、自分でチャレンジするつもりで、向き合ってもらいます。

「準備メモ」に試してみたい行動の候補を書いてもらうのです。

既に実施中のもの、将来的に条件がそろえば実施したい、取り組みたくないもの、該当外(例:自動車を持ってない人は、自動車の使用を減らせない)は除く。

「今から実施してみる」を始めるために準備が必要な場合は、どんな準備をするのか。自分一人でなく、同居の家族の同意が得られるかも課題となる。

できれば、5分野から最低1ずつを選んで、参加市民が、2週間でチャレンジする。ちょっと背伸びしたチャレンジもできればと。

8/12-9/3の内、任意の2週間。トータル2週間で、途中で中断しても構わない。2週間では無理というものは、そういう理由で選択しなくて良い。

こうした説明の後、各自5分で、「準備メモ」の記入を行います。

実施期間中は、メールで、進捗アンケート等が行われるとのことです。

その体験を基に、第3回以降の議論に結び付けるのですが、特に、その経験から、こんなサービスがあれば、チャレンジも考えられるというもの、地域の変化も必要だよねという点にも注目するということが言及されました。

第3回の終わりには、できるできないでなく、地域の脱炭素化、心貧しくならないようにするにはどうしたらよいか、テーマ別に深く話し合う。今回挑戦しなかったものの中での行動で、どんな地域のサポートがあれば、チャレンジできるのか。

第4回に、その分野の専門家に来て話をしてもらう等、地域に必要なものを考える。グループ討論をとりまとめ、市民討議結果のドラフトの検討。

第5回で、全体討議と市民提案づくり。各提案項目について投票等を行う。

<ライフスタイルチェンジついて、IDEPの方に、第2回の終了後にお話しを聞くことができました。>

Q:この57項目の2週間のチャレンジで究極の自分事化するっていうことですよね。

A:市民の皆さんに、どうすべきかということについて非常に深堀をしてもらう必要があるということで、その深堀のための2週間チャレンジとしてもらえればと思います。

Q:その中で、行政のサポートがあれば、もう少しこの地域で実現できるんじゃないかというようなことを抽出するということですかね。

A:自分でやろうと思ってやれたってことはもうそれ自体を取り上げる必要ないんで、地域にとってもう少しこういうことがあれば実現できるというような話をまとめて、それを結果として行政に何かサポートがあればとか、あるいは企業がもう少し動いてくれたということで議論できればと思います。今回、行政ができることに限らず、企業等に対するものも含めて、特段制限を設けず、その考えの全てを受け入れることにしているので。

Q:そういうふうに出てきたことを先ほど町長がおっしゃったように、優先的に取り込んでもらうという話ですか。

A:そうだけども、ちょうどこの逗子市も葉山町もカーボンニュートラムに向けて行動計画を作るという時期なんで、今回の提言がそこに取り上げられるという形に持っていければというふうに考えています。

4.気候市民会議の提案の反映等

地域版ワークショップとして、今年の6月から11月の予定で行われている「あつぎ気候市民会議」のホームページを見てみると、「あつぎ気候市民会議の目的」として、「厚木市では今年、「2050年CNロードマップ」を策定し、行政・事業者・市民すべてが当事者として取り組む道筋を示しています。これの実現をめざし「あつぎ気候市民会議」では、「脱炭素市民アクションプラン」をつくり、気候危機を回避しかつ豊かで暮らしやすい厚木の未来を創ることを目的 にします。」とあります。

(あつぎ気候市民会議_第1回会議 全体スライド - Google ドライブ)

厚木では、「2050年CNロードマップ」が既にできています。これに対し、逗子市、葉山町では、温暖化対策に関わる計画の本年度中策定を目指している状況です。熟議民主主義では、その成果が、どう政治に反映されるかが注目されますが、この逗子・葉山の取組では、逗子市と葉山町の計画に何らかの形でダイレクトで反映されることが目指されています。行政以外の地域社会、企業等への提案もあるとのことですが、行政の分野では、ターゲットが比較的明確な市民会議になっているかと思います。

最後に、主催者から、「実は今回、何人か欠席。今回は是非出てくださいと言っていたのは、このチャレンジへの理解と実践がないと、今後のプログラムでの議論についていうことが困難と考える。補講のようなものを考えるので、知り合いの方が欠席している場合、是非、呼びかけて欲しい」との発言がありました。

参加市民は、無作為抽出で3300名の者に郵送により参加を呼びかけ、373名から回答があり、参加の意思表明の106名を中心に、46 名の市民を選出。

第1回の市民会議は、7月8日に顔合わせ、オリエンテーション、気候変動、脱炭素、地域情報の学習(専門家等のレクチャー、質疑応答)ということで、最初の前回の振り返りのところで、難しいかった、詰め込みすぎ等の感想が出されていたので、そのあたりが影響した可能性も考えられます。暑さのせいということも考えられますが、このあたりが、熟議民主主義の難しさかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?