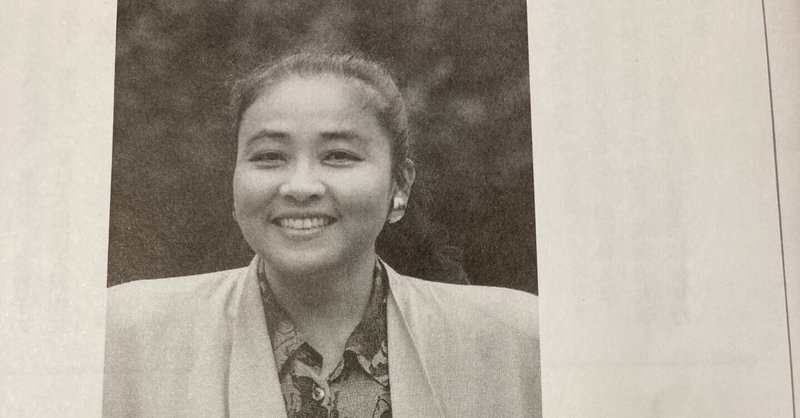

米原万里さんのこと1 ルックス編

ロシア語通訳の大先輩で、私がこの職業を選んだきっかけの一人でもある、故米原万里さんとの思い出を、一度きちんと書いておこうと思いつつ、たくさんの月日が流れてしまいました。

強烈な個性の人でした。舌禍が絶えず、通訳者からエッセイスト・作家に転身後は、文章に通訳仲間のことを、本名は伏せて「ある通訳」とかイニシャルで書いていましたが、同業者には誰のことかすぐにわかってしまうのです。物書きの宿命でしょうか? 書かれるのが嫌な人たちは、徐々に離れていきました。

それでも、物理的距離にかかわらず、だれもがその言動に注目しないではいられない、そんな魅力というか磁力を持った人でした。きっと、宇宙から見てもどこにいるかわかるくらいの存在感だったんじゃないでしょうか。

米原さんのパーソナリティに、小学校3年生から中学2年生まで、お父さんの仕事の都合で当時のチェコスロバキアの首都プラハに住み、ソ連大使館付属の8年生学校に通ったことが大きな影響を与えていることは、間違いありません。でも、米原さんは、いわゆる普通の「帰国子女」の枠にはとてもはまりきらない人でした。

まず、見た目から個性がさく裂していました。一見して、その日のポイントカラーがわかるような装い。赤なら、服も靴もアクセサリーも赤。飛行機に乗るときは必ず全身真っ青。青い色を身に着けていれば、飛行機事故に遭わないと信じてのことでした。初対面の時に、全身青コーデの本人から理由を聞いて、「天の上の人でドのつく読書家で理論派だと思っていたけれど、意外に迷信深いんだな」と親近感を持った覚えがあります。

会うと必ず全身を見られて「靴が違う」「バッグが違う」などと、コーディネートを(「米原さん基準」で)評価されました。まれに「今日のコーディネート、完璧じゃないの!」と褒められることがあり、そんな時は心の中でガッツポーズしていました。

自室には透明なアクセサリーケースがあって、赤オレンジ黄色緑青ピンク紫白黒その他さまざまな色のアクセサリーが、グラデーションをなして引き出しに整然と収まっていました。

メイクも独特。目力強過ぎの大きな目を、さらに強調するようなアイシャドウのみで、チークや口紅はなし。何もケアしなくても肌がきれいな人でした。何もしていないと本人は言っていたけど、実際は化粧水くらいはつけていたのかな?

プラハ時代、空気が乾燥しているのに肌につけるニベアクリームが手に入らず、肌が荒れると困っていたら、お母さんに「クリームを塗るから自然な皮脂分泌が止まっちゃうのよ。肌をクリームなんかで甘やかしてはいけない」と言われ、実際にクリームを塗るのをやめたら、肌が自力で皮脂を分泌してしっとりするようになって以来、洗顔後に何もつけなくなった、という都市伝説のような話を本人から聞いたような気がしますが、確信はありません。もしそれが本当なら、この母にしてこの娘あり、ですね。

メイクはアイシャドウのみ、と書きましたが、肝心の香水を忘れていました。米原さんのトレードマークとも言える香水は、狭い同通ブースに一緒に入った男性通訳が、呼吸困難になって時々ブースを出たとか出なかったとか。

米原さんの香水に関しては、私にも忘れられない思い出があります。

米原さんは、服もブティックを開けそうなくらいたくさん持っていました。ある時、「太って着られなくなったから」とお下がりの服を何着かもらいました。憧れの米原さんからもらった服を着れば通訳力も上がるのではないかと大いに期待したのですが、何度クリーニングに出しても、香水の匂いがキツすぎて着ていると酔ってしまうのです。クロゼットに入れておくだけで他の服にまでその香水の匂いが移ってしまい、それらの服を着ても酔ってしまいます。さんざん迷った挙句、とうとう捨ててしまいました。

米原さんが亡くなって随分経ってから、妹の井上ユリさんのエッセイ『姉・米原万里』を読んだら、なんと米原さんは香水を体につけるだけでなく、蓋を開けた香水の瓶をクロゼットに入れていたそうです。お土産に買って帰ってくれた大好きなロシアの黒パンにも服の香水の匂いが移って、香水が苦手なユリさんにはちょっとつらかったと。香水に悩まされていたのは自分だけではなかった、と少しホッとしたのを覚えています。

通訳仲間の何人かは、私と同様、米原さんからお下がりの服をもらっていました。一体その人たちは、あの香水の匂いのぷんぷんする服を着ることができたのでしょうか?

前置きが長くなりました。次回からは、通訳時代や、エッセイスト・作家時代の思い出を書こうと思います。

(写真は、2006年7月7日に行われた「米原万里さんを送る会」で配られた冊子からお借りしました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?