アフリカで先生をする。思い出話

10年ほど前、青年海外協力隊として、ガーナという国に派遣されていました。配属先は、現地高等学校です。そこで物理の先生として活動を行なっていました。

いくつかある要請(活動内容)のひとつは、いち講師として、授業担当をすることです。

授業はすべて英語でした。こう言うと、英語ペラペラなんですね、と思われることもありますが、私語学は苦手です。当時は毎回の授業のためにカンペを作って、想定される質問と回答を事前に用意してと、授業準備の大半は「英語の準備」でした。

授業内容は高1物理の力学です。等加速度直線運動の3公式の導出から利用、そして運動方程式まで。黒板に書いてしまえば、数式ばかりになるので、この辺りの説明は日本語で行うのと変わりません。始めこそ授業は緊張しましたが、慣れてしまえばなんとかなるものです。

なんともならないのは、クラス編成と授業環境です。

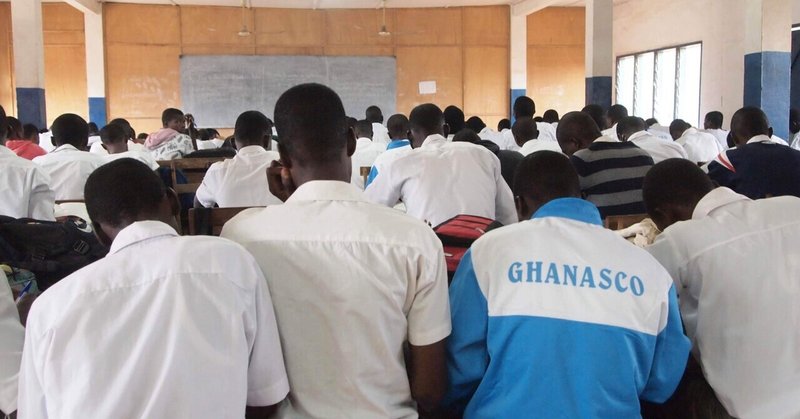

まず、1クラスあたりの人数が多い。50〜60人くらいです。教室内はごった返しています。

それでも教室のあるクラスはまだいいです。「教室のないクラス」というのもあります。(何を言っているか意味分からないですよね。私も書いていて意味が分からないです)

学校は常にどこかで拡張工事をおこなっています。途上国の建築工事あるあるのひとつですが、とりあえず今ある予算で作れるところまで作る。お金が貯まったら続きを作る。これを繰り返すので、建物がなかなか完成しません。うちの学校も例に漏れず、少しずつ教室を拡張してるのです。

百歩譲ってそれはいいです。仕方ありません。理解できないのはここからです。入学受け入れをする生徒数は、完成形の教室を見込んで受け入れているのです。まだ教室がないのに「数ヶ月後に新しい教室が完成する」という見込みのもと、クラス編成をしてしまっているのです。

こうして「教室のないクラス」という、ジプシーのような生徒たちが生まれます。彼らはどうなるかと言うと、一部は食堂の片隅に机を並べて合同クラスを編成します。私が担当したクラスでは、最大3クラス合同でした。150人くらいの生徒が一斉に授業を受けます。毎回ちゃんと声が届いているのか、黒板が見えているのか心配でした。

また、他のあるクラスは、トタン屋根の壁のない場所で授業もやっていました。この場所は1週間くらいで急ごしらえされました。

そして不思議なことに、その学校の対応に生徒からは苦情が出ません。(私が知らないところで出てるのかもしれませんが)

50人を超えるクラスなので、一人ひとりの学習状況を細かく把握するのは正直不可能です。大学の講義のように授業を進め、授業後にやる気のある数人が質問に来るので、彼らに細かな部分を教えます。そのときに「他の生徒たちにも教えてあげてね」と言っておけば、彼らはきちんと質問内容をクラスで共有してくれます。時間割が設定されているけど先生がいない、というコマがあるので、週に数時間の自習を活用しているようです。

この国で高校まで進学する生徒はエリートです。私の拙い英語も汲み取ってくれるのは非常に有り難く、彼らには助けられました。

異国で授業をするということ。

語学の部分は、生徒たちの助けもあり、大きな苦労はありませんでした。一方で、学校運営という部分で、様々な問題を抱えており、私一人で解決できることではありませんでした。良くも悪くも、生徒、教員共にそれが当たり前になっている状況。

私がそこにいたのは10年前のことです。少しは改善されているのでしょうか。

かず

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?