生存闘争は進化を推進するか?(遺伝子決定論は正しいか? ③)

ダーウィンの進化論

多細胞生物の進化は、発生プログラムの変更によって起こされ、遺伝子レベルでは、進化は遺伝子発現のネットワークパターンの再構築を意味していました。網の目の様に張り巡らされ、複雑に絡み合った遺伝子間の相互作用のネットワークを発達させる事で、生物は複雑極まりない形態とシステムを進化させてきた訳です。しかし、生命活動の基盤であり、進化を生み出して来た遺伝子ネットワークの構築には、ダーウィン進化論は何の役にも立たない事は明白です。実は、生物進化にとって、ダーウィン進化論は全く不要なのです。現代思想に大きな影響を与えて来た進化論について、次に考察したいと思います。

19)チャールズ・ダーウィン

(出典:ウィキメディア・コモンズ)

現在のダーウィン派進化論は、次の 3つの前提から構成されています。

① 生存闘争(競争)

② 自然淘汰(選択)

③ 形質を決定する基本粒子としての遺伝子

ただ、ダーウィンの時代には、遺伝子の本体はまだ明らかになっていなかった為に、①②のダーウィン理論に、③の遺伝学の知識などを総合して、現代ダーウィン派進化論(総合説、ネオダーウィニズム)が誕生しています。しかし、進化理論の基盤となっているこの 3つの前提自体が、全くの間違いなのです。

生存闘争は自然界で普遍的か?

チャールズ・ダーウィンが、自然淘汰(選択)説を思い付くきっかけになったのが、トマス・ ロバート・マルサスの『人口論』だと言われています。この中でマルサスは「人口は制限せられなければ幾何級数的に増加する。生活資料は算術級数的にしか増加しない」(『人口の原理』ロバート・マルサス著)。その結果、人口増加は必然的に生活資料の不足を引き起こし、植物・動物では「種子の浪費と疾病と早死」、「人類には窮乏と悪徳」が発生すると主張したのです。 そして、ここからダーウィンは、生物は不足する食料を巡って、必然的に生存闘争に直面すると結論を引き出したのです。そして、この生存闘争の結果、より環境に適応した形質を持つ個体が生き残り、それが子孫に伝わる事で種の進化が 起こる考えた訳です。ダーウィンは『種の起源』の中で次のように述べています。

各々の種は、その存続可能な数より遥かに多くの個体を産出する。その結果、生存闘争が頻発するので、従ってどれかの生物が、複雑なかつ時々変化する生活条件の下において、もし少しでも自己に適したように変異すれば、その生物は存続の機会を持つことが多くなり、こうして自然に淘汰せられることになる。淘汰せられた変種は、遺伝という力強い原則によって、その新しい変容した形態を増殖するようになるだろう。(『種の起源』チャールズ・ダーウィン著)

しかし、生存闘争が生物界の普遍的な特性だとは、そんなに簡単には言えないのです。ダーウィン進化で言う生存闘争とは、異種間の競争では無く、同一種内のものです。1つの種が進化するには、特定の形質が遺伝により子孫に伝えられ、集団内に広がる必要が有ります。その為には、種内の生存競争により劣った者が淘汰され、優れた者が選択されて生き残る必要が有る訳です。

ところが同一種内では、生存競争よりもむしろ個体同士が協力し、助け合っている様に見れるのです。多くの動物が群れを作って生活していますが、そもそも群れの存在自体が協力関係を示しています。協力しないのなら、わざわざ群れを作る必要など無いからです。 草食動物は群れで生活する事によって、肉食獣の攻撃をより早く察知でき、集団で防御態勢を取る事もできます。象などは、肉食獣に攻撃されると円陣を組み、子供を内側に入れて守ろうとします。また肉食動物も、群れで狩りを行う事によって、狩りの成功率を高める事が出来ます。ライオンやオオカミなどは、優れたチームワークで組織的な狩りを行っています。

一方、単独生活者も、各自が縄張りを持つ事によって、同種内の無用な争いを避けていると見る事もできます。いくら強い個体でも、縄張りの範囲が大きくなるほど防衛は困難になり、自ずから適切なサイズに収まります。その結果、生息域はタイルを敷き詰めた様に、多くの個体の縄張りで細分化される事になるのです。

実は、軍事学においても「攻勢終末点」という考え方が有ります。 戦力は、根拠地と戦場との距離の 2乗に反比例するとの法則から、攻勢には限界点が有り、そこを越えて攻勢を続けると攻守が逆転すると言うものです。太平洋戦争でのガダルカナル島敗戦の後、高松宮に意見を求められた石原莞爾は、「皇軍(日本軍)の作戦は既に攻勢終末点を越えている。・・・・・持久戦争では攻勢終末点が最初から確立されなければならない。東条の戦争はデタラメで決戦戦争(短期決戦)の方法だ。攻勢終末点を越えれば叩かれるのは当然で、負けると分かっている所(餓島)へ兵を送る馬鹿はない」と厳しく東条英機を非難したと言われます。大日本帝国は、軍事学のイロハも理解していない様なエリート軍人によって、戦争指導されていたという訳なのです。

動物たちの縄張りをめぐる争いでも、侵入者よりも攻め込まれた個体の方が、縄張りを守るために激しく戦うと言います。動物達は、生息域を防衛可能な範囲の縄張りに分け合う事で、無用な争いを避けていると見る事も出来るのです。

また生存闘争と言うと、メスをめぐるオスの争いを思い浮かべる人も多いと思います。確かに、野生動物のテレビ番組などでは、オス同士の激しい闘争場面が定番の様になっていますが、実際にはこうした争いが見られるのは発情期だけで、一年中争いをしている訳では有りません。年中発情している人間の方が、動物界では例外なのです。しかも、発情期のオス同士の闘争は儀式化され、互いに致命的な怪我を負わない様に、一定のルールが出来上がっているのです。

少し考えて見れば直ぐに分かる事ですが、動物にとって年がら年中、生存競争を繰り広げる事は、決してメリットの有る事では有りません。闘争によって利得を得る場合が有るにしても、それには多くのエネルギーが必要ですし、闘争で怪我をしたり場合によっては致命傷を負ってしまう危険性すらある訳です。ですから、闘争は必要最小限にして、協力できる事は協力して助け合って生活する方がずっと有利なはずです。

このことは、ゲームの理論による簡単な数学モデルによっても証明されています。ひとつの資源をめぐる争いで、各個体はハト派戦略とタカ派戦略のどちらかの戦略を取るものとします。タカ派戦略では自分が傷つくか相手が逃げ出すまで戦い、ハト派戦略では相手が攻撃して来れば戦わずに逃げ、ハト派同士が遭遇した時には資源を半分ずつ分け合うとします。ここでハト派ばかりの社会にタカ派が侵入した場合を考えると、ハト派は常に逃げるので、タカ派は容易に資源を奪って個体群中に広がっていきます。しかし、この個体群がタカ派ばかりになるとは限らないのです。これを一つのゲームとして、対戦ごとに得点を与えて計算してみます。 タカ派が戦いに勝てば資源を獲得して+50点(V)、逆に敗れれば傷を負って −100点(C)。ハト派か戦わずに逃げ出した時は 0点とします。 ハト派同士の場合は各+25点、タカ派同士では 2回に1回の割合で勝つとします。タカ派ばかりの社会ではその平均得点は以下のように−25点となります。

(1/2)Vー(1/2)C= −25

このタカ派ばかりの社会にハト派が侵入すると、常に逃げて怪我をしない0点のハト派の方が、-25点のタカ派よりも有利になり、ハト派が増加する事になります。ここで個体群中のタカ派の比率を P、ハト派の比率を(1ーP)とすると、タカ派の平均利得 Hは次のようになります。

H=P{(1/2)Vー(1/2)C}+(1ーP)V=VーP{(1/2)Vー(1/2)C}

一方、ハト派の平均利得 Dは、

D=P × 0 +(1ーP)(1/2)V=(1ーP)(1/2)V

両者の均衡点は H=Dから

P= V/C=1/2

つまり、この数値例ではタカ派とハト派が、1/2ずつで共存する結果になります。必ずしも生存闘争により、強い個体だけが生き残る訳ではないのです。

自然界では、動物達はむしろ無用な争いを避ける様にしている、そのような社会システムを発達させていると見る事ができます。先に触れた、発情期の儀式化された闘争、縄張り、群れでの順位制などもその例と思われます。野生の猿の群れも、人間が餌をやる餌場などでは激しく争ったりしますが、自然の中で果実を食べる時などは、互いに距離を取って一匹ごとに静かに食べていると言います。猿も、無用な争いに巻き込まれずに、平穏に食べていたい訳です。

生態的系の空白と適応放散による進化

生物が互いに争いを避ける性質を持つ事は、生態系にも表れています。地球上の生物は、生息場所や食物を微妙に変える事によって、生態系の中で独自の生態的地位(ニッチ)を占め、 近縁種と生態系を分け合う様にして共存しています。 その結果、真核生物だけで870万種とも言われる驚くべき多様な生物種が、地球上で安定して共存し続ける事が可能になっているのです。生物界の基本原理は、資源を分け合って共存する事であり、生存闘争により競争相手を排除する事では無いのです。生存闘争など行わずに共存できれば、その方がよっぽど生物の生存にとって有利なはずです。

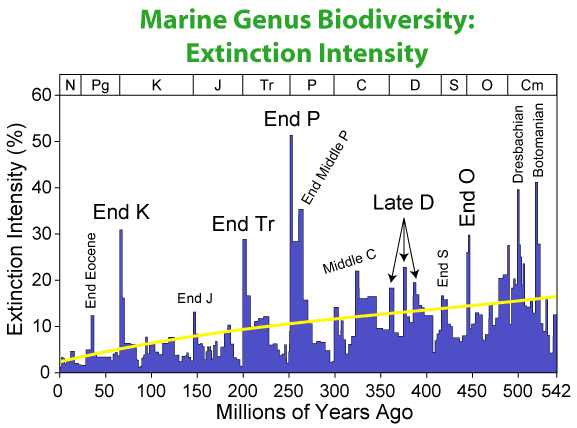

生物の進化は、いつの時代にも一様に同じ速度で進化して来たのではなく、急激な進化の起こる時期と、安定した時期を交互に繰り返して来ました。急激な進化が起こるのは、地質時代に繰り返された生物の大量絶滅の直後です。それまでの支配的な種が排除され、生態系がガラ空きになった時、生き残った生物が空地となったニッチに一斉に進出して適応放散し進化するのです。この時には、新たな種が一斉に進化して、急速にニッチを埋め生態系を再建して行きます。 そして、新たに進化した種によって生態系の空地が埋められると、 急激な適応放散は止み、進化の安定期を迎える事になるのです。

このような適応放散の例としてよく知られているのが、恐竜の絶滅で有名な 6600万年前の中性代白亜紀末の大量絶滅と、その後の哺乳類の急速な進化です。この時に、海ではアンモナイト・モササウルスなどが、陸上では鳥類を除く恐竜が絶滅し、全生物種の 75% が消滅したと言われます。最古の恐竜は、中生代三畳期後期(約2億3000万年前)のものですが、同じ三畳紀後期(約2億2500万年前)には最初の哺乳類も出現しています。しかし、三畳紀末(約1億9960万年前)の大量絶滅を生き延びた恐竜は、続くジュラ紀・白亜紀と適応放散して、鶏程度のサイズのものから全長33mに及ぶ巨大なものまで、様々な種を進化させて地上の支配者として君臨したのです。一方、その当時の哺乳類は、恐竜の足元をうろつく夜行性のネズミ程度の動物でしか無かったのです。ところが、白亜紀末の大量絶滅で恐竜などの大型爬虫類が一掃されると、哺乳類は彼らが占めていたニッチに一斉に適応放散して、地上の支配権を確立するのです。

一方、空中では恐竜の直系の子孫である鳥類が生き残り、空の支配権を確実なものにしています。空に進出した哺乳類のコウモリが、今なお日陰者の存在に甘んじているのは、鳥類が大量絶滅を生き残り、生態系を明け渡さなかった事に原因があると見る事もできます。

ここからわかる事は、 哺乳類が優れていたから、あるいは爬虫類が劣っていたから、新生代に哺乳類が恐竜に取って代わったのでは無いと言う事です。単に、先住者の爬虫類が大量絶滅に巻き込まれて一掃され、その結果、新たに生まれた無主の土地への哺乳類の進出が可能となり、生態系の空き地を埋める様に適応放散して進化したのです。哺乳類は、爬虫類との生存競争に打ち勝って進化した訳では無く、競争相手の爬虫類が絶滅して居なくなったからこそ、急激な進化が可能となったのです。そして哺乳類の適応放散により、生態系の空白が新たに進化した多様な生物種で埋められると、急激な進化は止み安定期に入るのです。つまり、生態系の空白への適応放散こそが急激な進化の条件であり、それには先住者の一掃により生態系がガラ空きになり、生存競争が一時消失する事こそが大規模な進化を可能にしているのです。つまり、ダーウィンの言う様に生存闘争が進化を促進するのでは無く、反対に生存競争が無くなった時こそ進化が促進されている。生存競争は、むしろ進化を阻害する要因だったのです。

図19)海洋生物(属)の大量絶滅(End K:白亜紀末、End Tr:三畳紀末、End P:ペルム紀末、Late D:デボン紀後期、End O:オルドビス紀末の絶滅/横軸:100万年前)

(出典:ウィキメディア・コモンズ)

生物の進化の歴史を地質時代の長い視点で見ると、大量絶滅による生態系の崩壊と、その後の多様な種の一斉の進化による、生態系の再構築の歴史と見る事ができます。進化は生態系の再構築の過程で起こるイベントであり、進化は生態系構築の手段でもあるのです。そして適応放散による進化が、空いたニッチを新たに進化した多様な生物で埋める事によって、多様性の高い生態系が構築されます。つまり、進化による生態系の構築が、生物の驚くべき多様性を生み出しているのです。

地球上のほとんどの生物は、光合成により合成された有機物に依存している訳で、究極的には太陽エネルギーが生物のほぼ唯一のエネルギー源となっています。生態系を構成する生物は、生産者・消費者・ 分解者に大きく分けられます。まず、生産者の植物が太陽光のエネルギーを取り込んで有機物を合成し、それを動物が食べ、その遺体や排泄物は微生物が分解します。そして、無機物は再び植物や微生物に取り込まれて循環して行く訳です。これを生態系全体から見ると、捕食・共生・寄生など生物間の複雑な関係を通して、網の目のように絡み合った食物連鎖・食物網の中で、生物間で順繰りに太陽エネルギーを受け渡して行く過程と見る事ができます。 つまり、生態系の中で独自のニッチに適応した生物たちが、複雑に入り組んだ食物連鎖のネットワークを組み、光合成により捉えた太陽エネルギーを順番に伝達して行く事で、巨大な地球生態系の太陽エネルギー利用システムを構築しているのです。ここでは、個々の生物種は孤立した存在ではなく、生態系の中で独自の働きを担い、互いに関係を取り結び依存し合う事によって、ニッチと生存を可能としています。最初に述べたように、生物は生態系を分け合う事で太陽エネルギーを効率的に分配し、共存するシステムを作り出してきた訳なのです。

生態系が、地球規模の太陽エネルギー利用システムだと分けると、大量絶滅などの攪乱要因により生態系に空白ができると、それを埋めるように新しい生物種が進化して来るのは当然だと言えます。生態系に出来た空隙を埋める事が、太陽エネルギー利用システムの効率的運用には不可欠だからです。進化とは、新たな生態系の構築、あるいは毀損した生態系の修復のメカニズムであり、40億年に及ぶ地球生命の進化とは、生態系の崩壊とその後の再構築を繰り返した、生態系変動の歴史だったのです。そして個々の生物種は、このシステムの中では歯車の1つに過ぎず、数千万もの種が構築した複雑に絡まり合った相互依存のネットワークこそが、地球生態系・生命系の本質なのです。

全ての生物は生態系の一員であり、その中でしか生きて行く事はできません。生態系の中で、他の生物との様々な相互依存関係を結ぶの中で、初めて自己の生存を維持できるのです。生物の本質は生存闘争などでは無く、生態系の中でそれぞれ独自の役割分担を担って資源を分け合い、相互依存関係のネットワークの中で共存する事こそが、生命の本質なのです。

動植物だけではなく、細菌も生態系を分かち合い、助け合って生きています。遺伝子が真核細胞の 1/10程度しかない細菌は、協力し合わないと生きていけないのです。真核生物の起源を明らかにした、細胞内共生説で有名なリン・マーギュリスは次のように述べています。

細菌は最小限の遺伝子しか持っていないから、どうしても代謝能力が十分でなく、互いに助け合わないと生きられない。自然界で細菌は単独でいる事は無い。どんな片隅の生態系でも色々な種類の細菌が一緒に住み、お互いの酵素を寄せ合って助け合い、環境に対応し、また環境を変えて生きている。多くの細菌はチームを作り、各遺伝子は非常に多数のコピーにより、その時期に応じて必要な酵素を作りあって協力する。彼らのライフサイクルは互いに結び付き、1細菌の老廃物が次の細菌の食物になるという生き方で、複雑な網目構造をとなり環境を占領し、また激しく変えて行く。膨大な数でしかも殖えたり減ったりしながら、とても一匹ではできない力を発揮する。(『ミクロコスモス』リン・マルグリス著)

図20)リン・マーギュリス

(出典:ウィキメディア・コモンズ)

また細菌は、プラスミドと呼ばれる小さな環状 DNA を受け渡す事で、細菌間で遺伝子を融通し合っている事が分かっています。薬剤耐性遺伝子を持つプラスミドを、細菌から細菌へ直接伝達する事で、薬剤耐性菌が短期間で出現する事が可能となっているのです。たまたま、突然変異で薬剤耐性遺伝子が出現し、それを獲得した細菌が生存競争に生き残って、薬剤耐性菌が広がるなどと言う馬鹿げた話では無いのです。細菌は、互いに耐性遺伝子を融通し合い、協力して有害な薬剤に対抗している訳です。約 40億年前、地球上に最初に誕生した生命が細菌です。生命はその誕生時から、生態系を構築し助け合って生きて来たのです。

自然淘汰説の本質は競争排除

ダーウィンの進化論は、生存闘争と自然淘汰から構成されていました。これはマルサスの学説から、「種はその存続可能な数よりはるかに多くの個体を産出する」ので生存闘争が不可避となり、多くの個体は生存闘争に敗れて滅亡する。その過程で、劣った形質を持つ個体が排除され、より優れた形質を持つ個体だけが生き残って、優れた形質が遺伝で子孫に伝えられると考えたのです。つまり、劣った個体が生存闘争によって排除される事が、ダーウィンの自然淘汰説のポイントなのです。実際、ダーウィン自身が「新種が時の経過中に自然淘汰を通して形成せられるに伴い、他のものは次第に稀少となり、ついに絶滅することは不可避である」 「新変種もしくは新種は一般に、その形成が進んでいる間、それと最も親近なものに最も烈しい重圧を加えてそれを絶滅しようとする」「絶滅と自然淘汰とは相携えて行く」などと述べています。つまり、ダーウィン理論は最初から、劣った者・弱い者の排除によって進化が起こるとする、排除の論理を持っていたのです。

ダーウィンはこの自然淘汰のアイデアを、家畜や園芸の品種改良からヒントを得ています。実は『種の起源』の第1章では、「飼育の下に生ずる変異」と題して、自らの家鳩の研究を紹介しています。 そこで、自然に起きるわずかな変異を育種家が選択して人為淘汰する事で、有用な品種が生まれるとします。そして自然界では育種家に代わって、自然が優れた形質を持つ個体を選択し、劣った個体を排除する事で、つまり自然淘汰で新しい種が進化すると考えたのです。自然淘汰という言葉は、品種改良における人為淘汰に対応するものとして名付けられたのです。 この自然淘汰を駆動するのが、自然界の生存闘争という訳です。

ダーウィンは自然淘汰について次のように説明しています。

もしこのような変異が起こるとすれば、我々は生き残る可能性のある数以上の多くの個体が生ずることに鑑みて、たとい少しでも他に優れた利益を有する個体が、生き残るための、そして同類を生産するための最良の機会を持つだろうことを疑うことができようか。これに反して最小限度にでも有害な何らかの変異が厳しく滅ぼされるだろうことは確かであるように感ぜられる。このように有利な個体的差異及び変異が保存せられ、有害なものが滅亡することを私は「自然淘汰」または「最適者の存続」と名付けた。(『種の起源』チャールズ・ダーウィン著)

優生学の誕生

このように、家畜の品種改良からヒントを得た自然淘汰説は、その分かり易い劣者・弱者の排除の論理から、すぐに優生学・社会ダーウィニズムの大きな流れを生み出す事になります。ダーウィンの『種の起源』は 1859年ですが、1865年にはその影響を受けた従兄弟のフランシス・ゴルトンが 、優生学に関係する論文を発表します。1883年には『人間の能力とその発達の研究』の中で「優生学」という言葉を初めて使うのです。そして、文明の弱者保護は、本来なら弱者をこの世から廃絶するはずの自然選択を阻害する事になる。また知的に劣った者の出生率が、知性に優れた者に勝る事から、逆淘汰が進むと主張したのです。さらには、才能のある者同士が賢明な結婚を重ねることで、 遺伝的天才を作り出す事も可能と指摘します。家畜が品種改良ができるなら、人間でも同様に人種改良できるだろうという訳です。

こうした人種改良のアイデアは、古代ギリシャのプラトンに遡ると言われます。 プラトンは、最も優れた男は最も優れた女と交わるべきで、最も劣った男と最も劣った女の子供は育ててはならない。そして支配者は、これを当事者に気づかれない様に行わなければならないと主張したと言われます。このような古代から続く、人間を家畜のように選別して品種改良しようと言う優生学的な考えに、科学的外観と根拠を与えたのがダーウィンの自然淘汰説だったのです。

ダーウィンの『種の起源』 の出版は、キリスト教的な自然理解に大きな打撃を与えたと言われます。その結果、西欧世界は世界観や倫理・魂の救済まで含めた哲学的危機に直面する事になります。その中で、キリスト教的世界解釈の崩壊の空白を埋めるものとして出てきたのが、「自然科学主義」とも呼ぶべき、「人間の振る舞いやその社会までも含む一切の現象を、非擬人主義的、非超自然的、自然科学的に統一的に解釈しようとする哲学的傾向」(『優生学と人間社会』米本昌平他著) だったのです。 1870年代以降には、「人間やその社会を、ダーウィン的原理を通して解釈しようとする」社会ダーウィニズムが登場し、第1次世界大戦の直前まで大流行する事になります。こうした時代背景の中で、19世紀末~20世紀初頭には優生学は世界の大きな潮流となり、グラハム・ベル、メイナード・ケインズ、 バーナード・ショー、セオドア・ルーズベルト、ウィストン・チャーチルなど多くの有名人に支持される様になって行くのです。

最初に、優生学に基づく政策が大規模に実施されたのはアメリカです。1907年には、インディアナ州で精神障害者の強制不妊手術(断種手術)を法的に認めた、世界初の断種法が制定されます。以後、他の州でも続々と断種法が制定され、1970年代まで知的障害者の断種が継続されて行きます。この間、全米 33州で 6万人もが強制的に断種手術をされたと言われます。優生学と言うとナチスの専売特許の様に思われますが、20世紀初頭に優生学が大流行し、最初に断種政策が大規模に導入されたのはアメリカだったのです。「この時代、アメリカ社会には断種政策を積極的に認める空気が満ちていた」「アメリカ社会には、自然科学的な人間解釈がとりわけ貴ばれる傾向があり、進化論に立脚して人間改造を目指す優生学プログラムは、宗教的義務に近いものと一部で受け取られた」(『優生学と人間社会』米本昌平他著)と言います。1960年代に至っても、アメリカでは精神障害者に対する強制断種は当然のように行われていました。実は、断種手術を避妊の手段として最大限に活用したのがアメリカであり、1970年代前半だけでも 230万人もの女性が不妊手術を受けているのです。

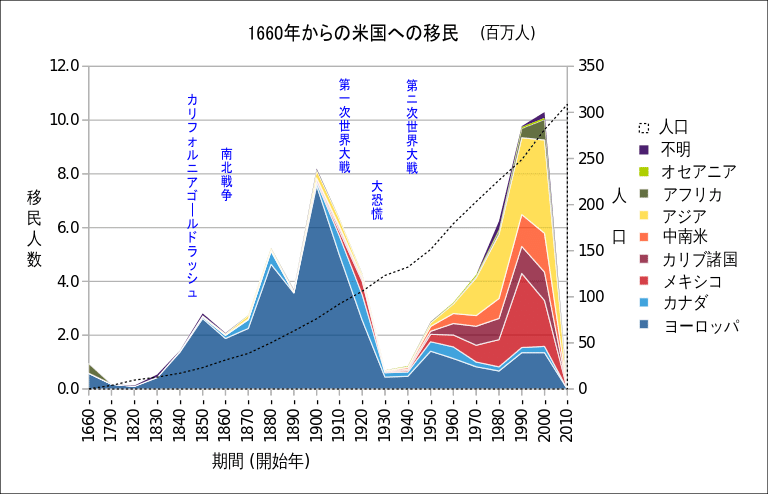

アメリカでは、精神障害者だけではなく、東欧・南欧からの移民もターゲットにされます。19世紀末から20世紀にかけて移民が急増したことで、「東欧・南欧の生物学的劣等性」が盛んに議論され、優生政策の一環として移民制限が強力に推し進められて行ったのです。そして、アメリカへの移民が最初に上陸するエリス島で IQ テストを実施して、東欧・南欧からの新移民ほど成績が悪いと言う結論を引き出したり、精神病院・刑務所・結核サナトリウムなどの収容施設の調査で、収容者数が新移民では理論値よりも 43%も高いなどと言う、いかにも新移民の劣等性が科学的に証明された様な、怪しげな研究が発表されていたのです。当時のアメリカでは、建国した「アングロ・サクソンが最優秀だとする人種観が根強く」、 セオドア・ルーズベルト大統領も、上流階級の計画出産による民族の自殺や、出生率の差、黄禍論を公然と口にしていたと言います。 「1913年の時点でも、32州で白人と黒人の結婚と性交渉は法律で禁止」されるなど、人種に対する偏見がアメリカ社会に深く根付いており、「1965年の移民国籍法に変わるまで、アメリカの移民政策には人種差別的な性格がつきまとい続けた」のです。

また、巨大農業国であるアメリカでは、優生学が牛や羊の育種の現場と深く結びついています。作物や家畜での育種の成功体験から、人間の品種改良も可能だと考えた訳です。アメリカ育種家協会は1906年に優生委員会を設置、1914年にはアメリカ遺伝学会と名称を変更し、優生学の啓蒙誌を発刊して優生問題に取り組んで行きます。

ドイツでは、ナチスが政権を掌握した 1933年に「遺伝病子孫予防法」が制定され、精神障害者者・知的障害者・てんかん患者・ 重度のアルコール依存症者・ 性犯罪者などに強制不妊手術が実施される様になります。ナチス政権下で実施された不妊手術の件数は、36万~40万件と言う膨大な数にのぼります。中でもターゲットにされたのが精神障害者で、1934年に不妊手術を受けた約 8割は「先天性知的障害」「精神分裂症」患者だったと言われます。

1939年に第二次世界大戦が始まると不妊手術は中止され、 代わって「T4作戦」と呼ばれる「安楽死計画」が開始されます。 「戦争遂行の必要上」「不足している病院のベッドと看護施設を開放する事」を目的に「不治の精神病者に苦痛のない死を与える計画」(『第二次世界大戦・ヒトラーの戦い④』児島襄著)として実行に移されたのです。 進行中のポーランド戦の後にも、フランス・ソ連との戦争を考えていたヒトラーにとって、戦争の拡大により急増が予想される、負傷者に対応する医療機関の確保が重要課題となっていたのです。この作戦は、本部の在ったベルリンのティーアガルテン通り4 番地から「T4 作戦」と 呼ばれます。

しかし、この秘密作戦に対する批判の声が高まると、1941年8月にヒトラーは「安楽死計画」の中止を命令します。この 2 年ほどの間で、約 7万人もの心身障害者がガス室で殺害されたと言われます。これで公式には「安楽死計画」は中止となった訳ですが、実はこれで終わりでは無かったのです。以後は、国家の統制を外れて医師と看護婦の主導で、一層巧妙に隠蔽されドイツ全土の広範な保護施設に拡大して行きました。以後、殺人の決定権は現場の医師に移り、また殺害手段もガス室に代わって、より簡便な致死薬が使われる様になります。こうしてナチスの安楽死計画は、医師と看護婦による殺人ビジネスとして、ドイツ敗戦まで続く事になるのです。その結果、「20 万人以上のドイツ市民が自分達の医者の手によって計画的に効率よく殺された」(『ナチスドイツと障害者「安楽死」計画』ヒュー・グレゴリー・ギャラファー著)のです。1939 年にはドイツ全土で約 30万人いた精神病患者が、1949年には 4 万人にまで激減していたと言われます。

※ 安楽死計画については <ナチス「安楽死計画」と、「持続的深い鎮静」による「安楽死」の類似>の記事を参照して下さい。

ヒトラーの安楽死計画が発令されるのが 1939年9月1日ですが、 同じ日に33年の「遺伝病子孫予防法」による不妊手術が原則として中止され、35年の「婚姻健康法」にもとづく婚姻前検診も原則として中止されます。つまり、安楽死計画の開始は、それまでの「低価値者」の不妊手術による時間をかけた絶滅から、直接抹殺する方法へと解決法が変更されたと捉える事ができます。ナチスの安楽死計画は、優生政策の一環として実施されていた訳なのです。

断種手術の数はドイツが圧倒的に多い訳ですが、デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・エストニア・スイス・アイスランドなど、ほとんど全ての非カトリックのヨーロッパ諸国とカナダ・オーストラリアでも、知的障害者に対する強制断種が実行され、カナダとスウェーデンでは1970年代まで、スイスでは1981年まで強制的な堕胎・ 断種手術が続いています。

一方、優生学発祥の地であるイギリスでは、断種法は制定されず、精神障害者の結婚の法的制限も行われていません。

日本では、戦時下の1940年に「悪質ナル遺伝性疾患ノ素質ヲ有スル者ノ増加ヲ防遏スル・・・」事を目的に「国民優生法」が制定され、戦後の1948年に「優生保護法」に改正されるまでに、精神障害者など 538人が断種されています。しかし、日本で断種手術が本格化するのは実は戦後の事で、優生保護法の下で遺伝性疾患・ハンセン病・精神病・知的障害者の断種が実行されて行きます。優生保護法は「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する・・・・」として不妊手術・中絶を合法化し、戦時中の国民優生法よりも優生学的規定が拡大された法律だったのです。しかも驚くべき事に、日本ではこの優生保護法の下で 1996年まで強制断種手術が続けられています。この間、同意に基づくものも含めて約 845,000件もの膨大な手術が実施され、その内の約 16,500件が強制的な断種手術でした。この犠牲者の 7割が女性と言われ、中には月経中の介護の負担を軽減する目的で、女性障害者に対して子宮摘出手術まで行われていたとされます。人権蹂躙も甚だしいですが、手術をした産婦人科医などは、もともと障害者を対等の人間とは見ていなかったのでしょう。ここにも優生学の背景に色濃く有る、障害者に対する抜き難い偏見・蔑視が現れています。膨大な数の犠牲者を生み出した優生保護法ですが、 1996年に「母体保護法」に改定され、「不良な子孫の出生防止」条項が削除されて今日に至っています。

優生学流行の背景

優生学・優生政策と言うと、ナチス政権下で行われた特殊な政策と思われがちですが、最初に断種政策が大規模に実行されたのがアメリカであった事にも現れている様に、20世紀前半にはフランスやソ連など、一部の国を除き優生思想がアメリカ・ヨーロッパで大流行していたのです。

そしてこの優生思想で目につくのが、 知的障害者・精神病患者・犯罪者・梅毒患者・貧困者・「劣等人種」・移民・反社会的傾向の家系などに対する蔑視と憎悪です。それは優生学者が使った、「低価値者」 「人間の脱け殻」「生きるに値しない命」などの用語に端的に表れています。当時の優生学者は、同じ人間に対してこのような言葉を平然と使っていたのです。この背景に有るのが、本来なら自然淘汰されるはずの、遺伝的欠陥のある「低価値者」の結婚・繁殖によって、自分たちの遺伝的形質が退化させられると言う妄想です。 また、知的障害者や移民に対する蔑視の裏側には、自分たちこそが価値のある人間・人種なのだという優越感・選民意識が透けて見えます。自らの優秀な人種を遺伝的退化から守る為には、遺伝的に劣った「低価値者」を排除するしかないという訳です。このエリート意識丸出しの優生学者達が提案した方法が、「低価値者」の隔離・断種・安楽死・移民制限だったのです。つまり、ナチスドイツの安楽死計画やホロコーストは、当時のヨーロッパ・アメリカで隆盛を誇った優生思想を、極端にまで推し進めたものに過ぎなかったのです。

19世紀末から20世紀にかけて、このような社会的弱者に対する、蔑視と憎悪を煽る偏狭で稚拙な思想が社会に蔓延した背景には、この時代の大きな社会的変動が有ります。19世紀後半にイギリスで優生学が誕生し、大きな勢力を獲得した背景には、当時「精神病・精神障害者の問題が社会的に急に重みを増し始めた時代」であった事があげられます。 イギリスでは、1870年に教育法が成立し、大量の極貧層の子供たちが初等教育を受ける事になりました。 「ところが多くの子供たちが授業についていけず、肉体的・ 精神的な欠陥があることが問題になった」のです。1885年の 5万人の小学生を対象にした調査では、9186人の精神・神経系の障害児がいることが判明したと言います。 また「19世紀のロンドンでは、おびただしい数の極貧層を抱えており、別の人種と見えるほど肉体的にも精神的にも衰弱した集団を形成しているように見えた。世紀末になると、これらの極貧層の一部の人々は、精神障害(精神薄弱)という医学的な課題として把握し直されることになった」(『優生学と人間社会』米本昌平他著)のです。そこで問題になったのが、「精神障害の女性の出産・育児の問題」なのです。 「この時代、精神障害は遺伝によると漠然と考えられており、しかも一般女性より多産であると信じられていた」のです。一般女性の平均四人の子供に対して、「劣悪家族の女性は平均 7.3人の子供を作る」とされ、 1913年には強制収容と性的隔離を含む精神病法が成立するのです。

一方、20世紀初頭にアメリカで優生運動が一大ブームになるのは、その背景に新移民の急増が有りました。 従来、アメリカへの移民は西欧・北欧からが主体で、 特に WASP呼ばれるアングロ・サクソン系白人のプロテスタントが中核を占めていました。ところが、19世紀末から 20世紀初頭にかけて、ロシア・ポーランド・イタリア・ギリシャなど、東欧・南欧からの新移民が急増するのです。第1次世界対戦が勃発する前の25年間に、1800万人の移民が殺到したと言われます。当時は、アメリカ市民の 3人に 1人が外国生まれの移民だったのです。ポーランド・イタリアはカトリック、ギリシャはギリシャ正教会、ロシア移民の多数はユダヤ人でユダヤ教と宗教的背景を異にし、多くが非熟練労働者として都市の工場で低賃金労働者として就労しました。英語を話せず、宗教も異なる彼らはアメリカ社会に同化せず、独自の社会集団を形成して行くことになります。そして、低賃金で働く新移民に仕事を奪われて、失業するアングロ・サクソン系白人が増え、労働争議が頻発する様になるのです。こうした異質な分子の急増によって、旧来のアングロ・サクソン系白人との間の軋轢が激化し、社会を不安定化させて行ったのです。

19世紀末から20世紀初めにかけて、ヨーロッパとアメリカで優生運動が一大ブームになった背景には、当時の社会の大きな変動と社会的対立の激化があった訳です。優生学は、こうした社会の不安定化、不満や対立の激化の中で、精神障害者や少数民族・移民を、科学の名の下にスケープゴートに仕立て上げ、社会的弱者に対する軽侮と憎悪を煽り、 劣等者の断種政策 ・移民排斥を推し進めて行ったのです。そして第二次世界大戦の開始以後には、ナチスドイツの T4安楽死計画による精神障害者の絶滅政策 、さらにはユダヤ人のホロコーストまで引き起こす事になったのです。

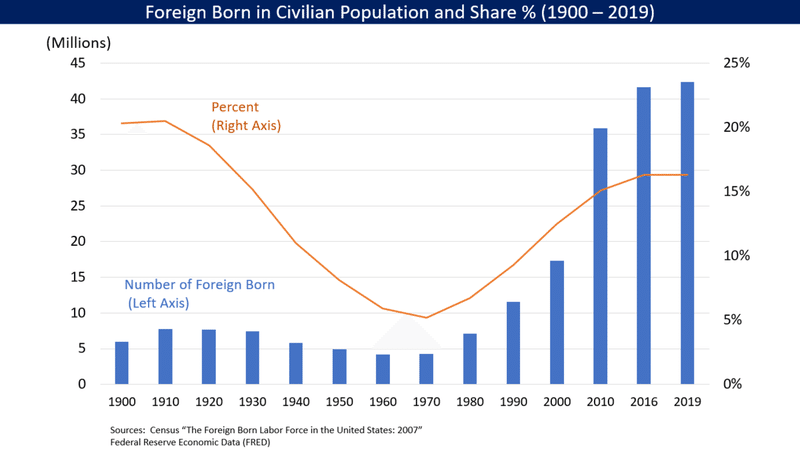

図21)アメリカへの移民流入

図22)外国生まれのアメリカ市民の人口とシェア

(出典:ウィキメディア・コモンズ )

(つづく)

① 遺伝子とは一体何者か?

② 個体発生は系統発生を繰り返す

④ 生命は多様性を目指す

⑤ 激変する地球環境の下で生命は誕生し、進化してきた

⑥ カンブリア爆発:捕食者の出現

⑦ 気候変動と大量絶滅

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?