町でベンチャー・キャピタルをつくって、中高生や若者が起業したくなる風土をつくる

先月、都農中学校のキャリア教育「つの未来学」の3年生の授業で、都農町で活躍する3人の起業家をゲストに呼んだ授業を行いました。

起業家たちの話を聞いて、「起業に興味をもった人?」という質問に、中学生6人の手が挙がったのは嬉しい収穫でした。

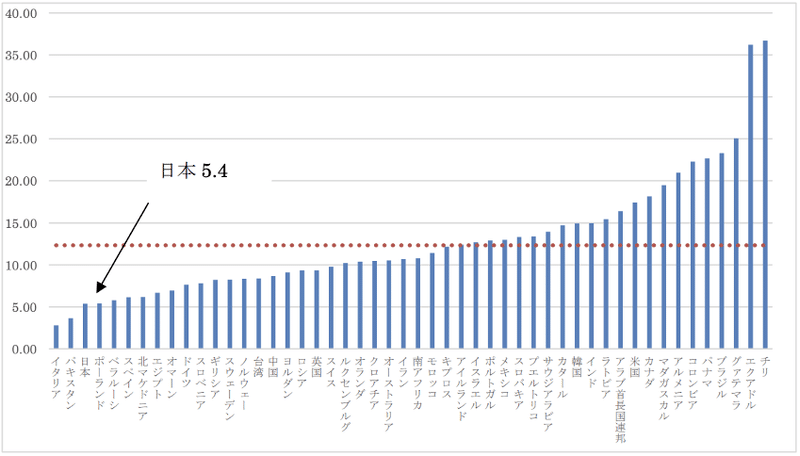

起業家が少ないと言われ続ける日本において、特に地方は人口減少のスピードが速く、従来のビジネスがより成立しづらくなるため、起業が増えない=地域の存亡に直結する深刻な課題です。

とはいえ、僕も一人の当事者として、起業なんてそうそう簡単に成功するものではないと実感してます。町が支援したからできるものでもありません。

できることは、官民が総力戦で連携して、若者が起業したくなる環境や、お金を集めやすくするしくみをつくることではないでしょうか。

1. 増えていない起業

起業活動に関する国際調査で、1999年の調査開始以来、日本はずっと最低層で推移しており、2019年調査でも下から3番目。

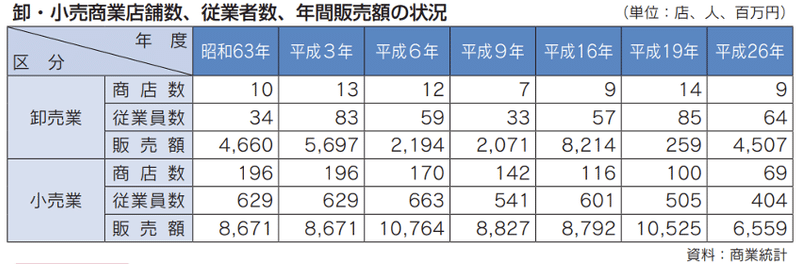

都農町では商店数(卸売業・小売業)が昭和63年以降、減少傾向。お店側の店主や従業員が高齢になって店じまいするケースが増えたのか、平成19年から平成26年の間では、卸売業は14店舗から9店舗に、小売業は100店舗から69店舗に急減しています。

もうひとつ、データに現れにくい理由として、親の存在があると思います。

先日、ある商店の息子さんが僕のところに相談に見えました。自分はお店を継いでいきたいが、ご両親がうまくいくはずがないと反対し、親の代で店はしめるといってるそうです。

息子さんは、なんとか親を説得できるよう、新しい業態を企画、事業計画をつくろうとしていて、手伝ってほしいというご意向でした。

親世代の苦労が多ければ多いほど、子どもに同じ思いをさせたくないという親心で継業や新規の起業に反対することが起業や新規事業の阻害要因になっているともいえるのではないでしょうか。

2. 起業家を身近に感じること

都農町のような小さな町の課題は、中高生が起業に関心を持っても、周囲に起業家がいないため、想像がつかず、親に言っても、親も知り合いでいないため、チャレンジの機会が失われているように思います。

都農町にも起業家や経営者は多数います。そんなギャップを解消したく、今年度から都農中学校では、職場体験プログラムを「つのワク」と題して一新しました。

僕らが30社の事業所を個別訪問し、各社長から起業の経緯や経営の信条、仕事を楽しむコツなどを聞き出し、専用WEBサイトを制作、中学生たちにいつでも見てもらえるようにしています。

まさに起業家に歴史あり、会社の数だけストーリーはあるものです。

30社分のストーリーを中学生たちがすべて聞くことができ、起業家に身近に相談できる環境がつくれれば、もう少し、起業に興味を持つ人が増えることを願い、12月には2年生の職場体験を準備中です

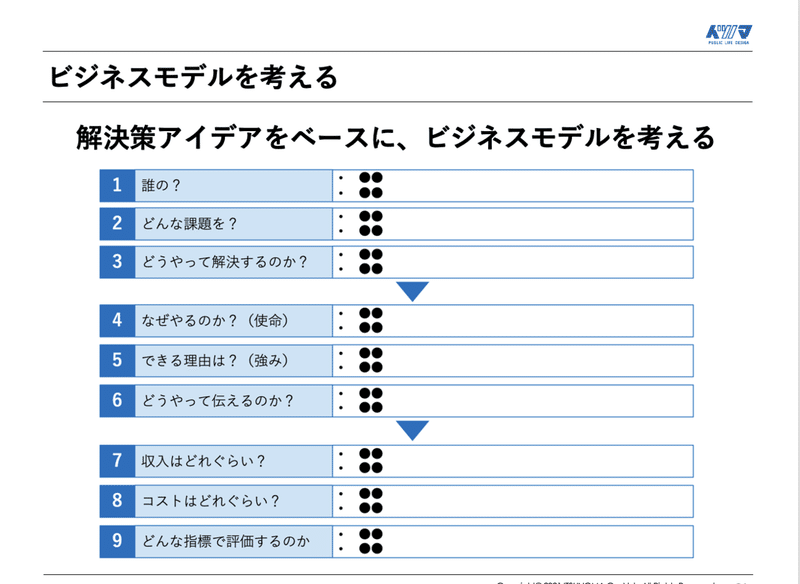

3. 地域課題を解決するアイデアを

起業家と接点が増えたとして、次なる課題が、「何をやりたいか」のアイデアです。

都農中学校のキャリア教育プログラム「つの未来学」3年生では、年間15時間のテーマを「地方で起業」にしています。

中学校に、実際に都農町で起業した3名の起業家を招いて、生々しいストーリーを語ってもらい、そこで聞いた内容をヒントに、自分たちで起業を考えるためのアイデア出しをはじめています。

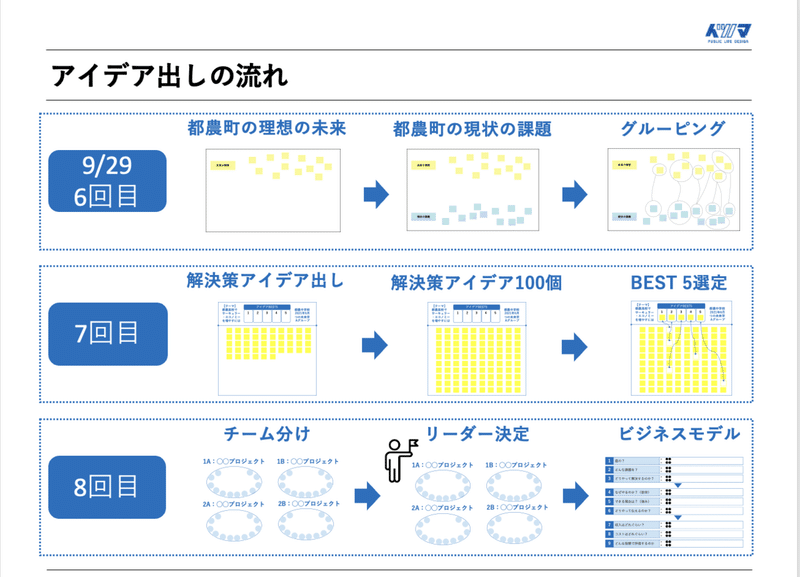

とはいえ、そんなに簡単に起業アイデアはわいてこないので、まずは都農町全体の未来の理想像を黄色のポストイットで貼り出しました。

次にみんなが感じてる都農町の現実の課題を青色のポストイットで貼り出します。

理想の未来と、現実の課題をそれぞれ似たものをグルーピングします。

次回は具体的に、理想の未来を実現するために課題を解決するアイデアを100個出すことにチャレンジしてもらう予定です。

都農町ならではの起業として、官民連携して地域の課題を解決することが一番現実的なのではないかと思い、このようなプログラムを進めています。

もちろん、あくまで机上のイメージでしかありませんが、中学生のころから、起業を身近に、みんなで考えてアイデアを出すという体験を積み重ねていくことが、将来、起業を選択する人が増えることにつながっていくことを期待しています。

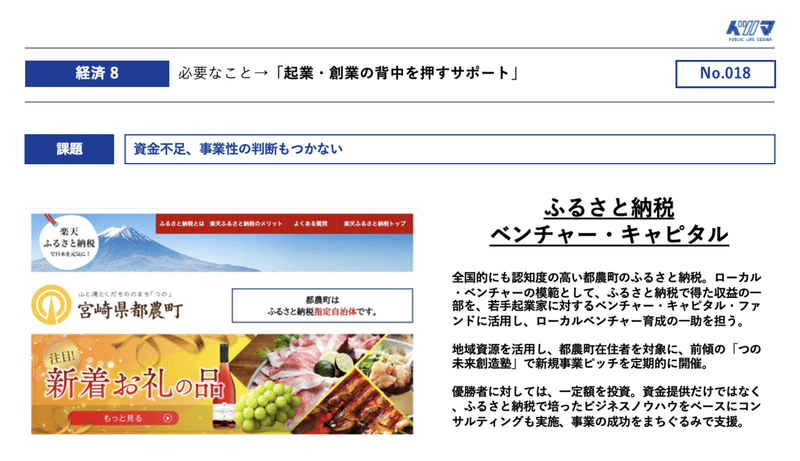

4.資金調達の選択肢を増やす

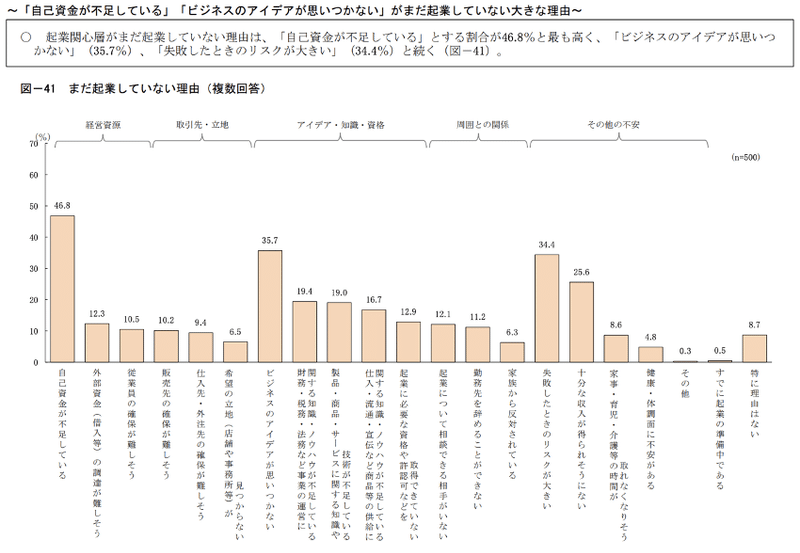

日本政策金融公庫の「起業と起業意識に関する調査」(2020年度)によると、起業に関心があると答えながら、まだ起業していない理由について、もっとも多い答えは「自己資金が不足している」という結果が出ています。

僕自身も、都農町で起業する際、日本政策金融金庫から創業資金として借入をしている当事者なのでよくわかります。

問題は、なんの実績もなく、初めてのチャレンジに対して、資金を調達できる選択肢が、家族縁者以外でどれだけいるかです。

従来の創業資金や助成金的な資金調達ではなく、アイデアの面白さや起業家のポテンシャルに着目して、ベンチャー・キャピタル投資に近いスタンスの投資スキームをつくれると理想かなと思います。

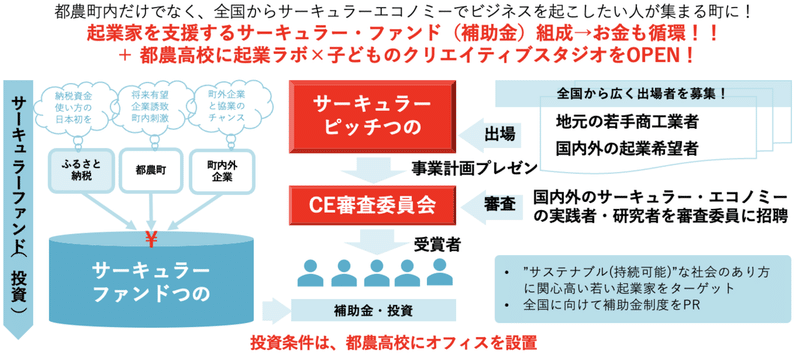

2年前に作成し、現在アップデートを進めている都農町グランドデザインの中で100のアクションプランを企画、そのうちの1つて、ふるさと納税を原資にしたベンチャー・キャピタル創設を企画提案しようとしています。

5. サーキュラー・エコノミーで起業する

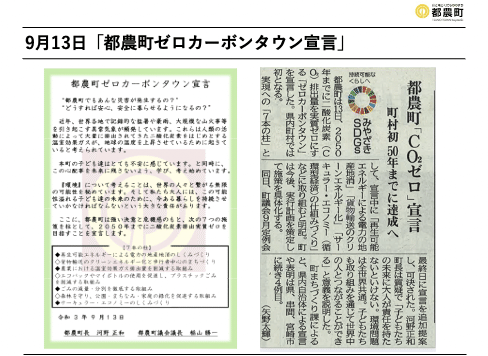

都農町では9月13日に、町長と議長の連名で「都農町ゼロカーボンタウン宣言」を出しました。

これから、2050年の主役になる小中高生を中心に、二酸化炭素削減はもちろんですが、本質は、新しい経済のしくみをつくっていくことです。

その中心が欧米では浸透してきている「サーキュラー・エコノミー」の考え方だと思います。

もともと、地方の小さな町では「もったいない」「大切に使う」「修理する」という行為はごく自然に実践されてきました。

なにも「サーキュラー・エコノミー」と物々しく横文字を並べるまでもなく、捨てることを前提にした経済から、捨てない経済、捨てられたものを再利用する経済を考えることが、新しい起業のアイデアにつながっていくのではと思い、これから小・中学生たちと一緒に提案を重ねていきたいと考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?