80mのワイヤーと写真の物質量による新たなビジュアル言語開発|津吹恵実《8184日》

多摩美術大学美術学部卒業制作展・大学院修了制作展2024

多摩美術大学の美術学部卒業制作展・大学院修了制作展のA日程(2024年1月12日(金)-15日(月))が多摩美術大学八王子キャンパス行われていてた。

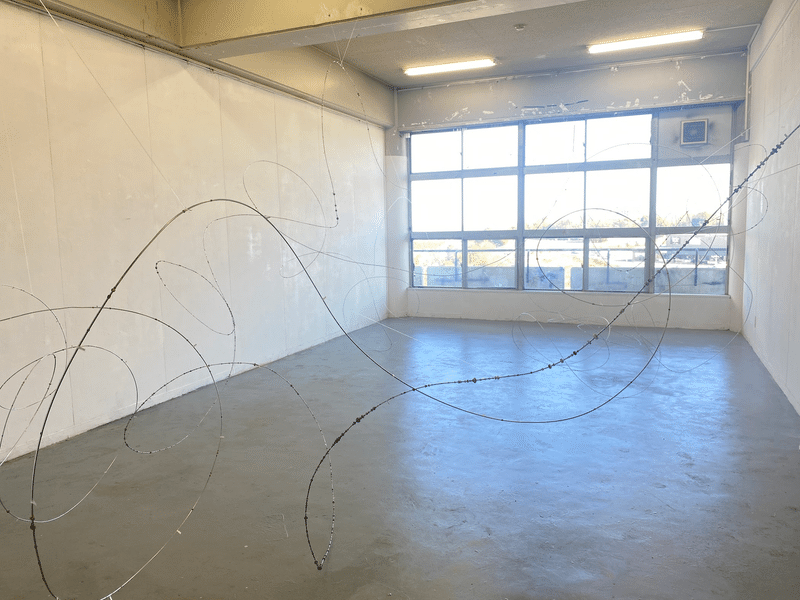

絵画棟と呼ばれる建物の展示スペースとして使われている教室の一室に足を踏み入れると油画専攻とは思えないような作品が目の前に広がっていた。通常の油画専攻の展示であれば、四角い部屋の入口側の壁面も含めた4面の壁面(窓がある場合はその限りではないが)に壁掛けの平面作品、近年増えてきているミクストメディア系だとしても、モニタ展示であれば平面絵画と同様に壁が埋められ、インスタレーションなら、四角い部屋の中央付近に何かしらのモニュメンタルなオブジェが置かれるというものが多い。津吹恵実《8184日》の展示はそれらとは趣を異にするものであった。

津吹恵実《8184日》

展示スペースに入ると、正面の窓からの外光を取り入れ、壁は白いままの状態であり、展示するのを忘れた部屋なのではないかと一瞬思うような状態であった。

筆者撮影

展示されていたものは、展示空間(教室)内に張り巡らされた亜鉛メッキワイヤー(太めの針金)である。ワイヤーは天井からの天糸と壁と地面、そしてワイヤー同士を支えにして、部屋中を縦横矛盾に大きな弧を何重にも描いている。鑑賞者はその中に入り込みながら作品を体験(鑑賞)する。部屋に対し、ワイヤーのその細さゆえに作品が作りだす圧力から身体が受け取るそれは、絵画とは異なるものであった。

何が展示してあるのかを知覚(理解)してからは、外光を取り入れたままの部屋や、壁に余計なものがなく、程よく使い古された感じはどこかヨーロッパの現代美術館の雰囲気さえも感じさせるものであった。その意味で、すでにこのインスタレーションは上手くいっていると言える。

表象から写真の物質性(=physicality)、作品のもつ「写真性」

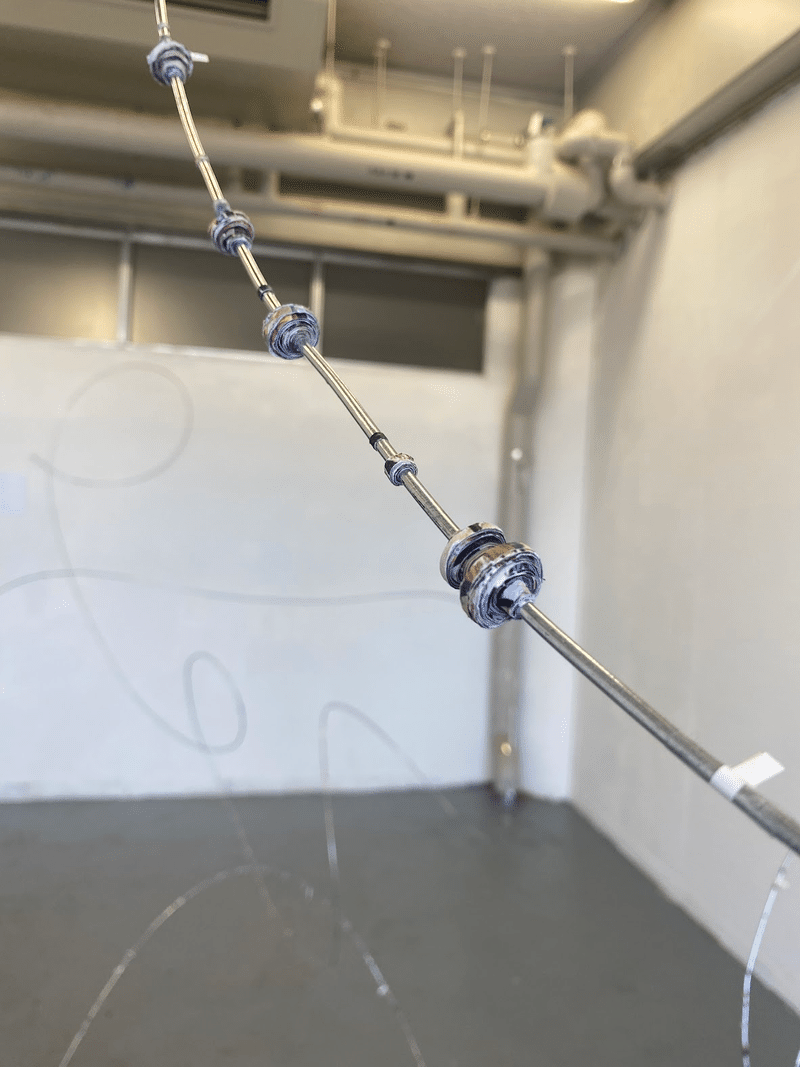

作品の解説の情報から、アーティスト自身が生まれた「2001年8月10日」から、この展示制作時(おそらく2024年1月5日)までに「8184日」という時間が過ぎており、展示に使われたワイヤーの長さを「1日=1cm」と設定し、長さを決めている。このことから、空間内にあるワイヤーは「ひと繋がり」になっていて、全体は8184日分つまり8184cmに及ぶことがわかる。ところどころ「1ヶ月」ごとの目印となる「西暦+月」の数字表記(「例:2024.1」)が印刷されたシールが付けられており、そのシールの間に小さな「写真」がそれぞれが撮影された日の該当する⚪︎日目(=⚪︎cm)の位置に巻きつけられるというかたちで表現されている。80mを超えるワイヤーはパーソナル(個人的)な写真を巻き付けることによって、空間的なドローイングとしてアーティストの人生を「一筆書き」したような作品へと昇華させられる。

筆者撮影

小さな「写真」は細長く、断截されて、巻き付けられているため、そこでは「何が写っているのか」という「表象」は機能していない。プリントされた写真という物質があるエリア(長さ)を物理的な量によって占有してゆくことで表現へと転化されている。ある期間に多くの日数で写真があればそこに多く巻き付けられ、「幅」をとってワイヤーの表面を覆い、ある1日に多くの写真があれば、巻き付けられる写真は多くなり、その写真の量はワイヤーからの「厚み」となって物理的な存在感を増す。巻かれた写真に何かが写されているが、その写された「表象」ではなく「幅」と「厚み」という写真の物質性(=physicality)の量が鑑賞者に新たな視覚構造を提供し、別の意味を伝える。

筆者撮影

提示されていた資料を見る限り、アーティストである津吹は油画専攻とのことであった。しかし、作品において津吹は写真というものを使い「表象」ではなく、その「物質的」な特徴をある種の記号化、それによる別種のビジュアル言語を構築している。この点で、この作品《8184日》は写真表現として見ても極めてユニークなものであるということを感じた。

パーソナルな時間から普遍的な時間へ

この《8184日》が「人生の一筆書き」ということになれば、鑑賞者としては当然に「はじまり(「2001.8.10」)」と「現在(「2024.1」)」、つまり、ひと繋がりのワイヤーの両端がどこにあるのかということが気になりはじめる。

筆者撮影

筆者撮影

両端はどちらも入口付近に設置されており、割と容易に発見できた。そうなってくると、さらに、途中の部分(アーティストの人生の歴史)が気になってくる。ワイヤーとそれを支えている天糸などに注意をはらいながら、徐々に展示の内部へと自然と足が誘われる。

筆者撮影

入学からストレートに卒業まで来ていれば、アーティストの津吹は学部卒なので、入学は2020年の4月である。つまり、2019年の年末からはじまったコロナ禍の直後、非常事態宣言最中の入学である。「2020.3」と「2020.4」間のエリア(1ヶ月)には4箇所(4日間)ほどにだけ集中するよう写真の「厚み」は厚くなっている。本来ならば、これからの大学生活に向けて高校の卒業式や進学前の準備という意味でも「幅」という部分にもっと量が出そうなものであるが、これから数年間続くことになるコロナ禍という非日常に向けたこの頃の日々は、わたしたちからその「経験」という「厚み」をうばった時期であったということを(筆者も博士課程が同時期の入学だったので特に)思い出させる。

ほかにも、「3.11」として世界中で記号化される東日本大震災が起きた「2011.3」と「2011.4」の間のエリア(これもインスタレーション内の一番奥、到達しやすい場所に設定されていた)には巻かれた写真ね量が少なかったりなど、写真から「表象」を取り除き「幅」と「厚み」という物質量をビジュアル言語へと変換したことによる抽象化は、この8184cm(=8184日)という時間を「アーティストの人生」の時間というパーソナルなものから、鑑賞者も含めた「わたしたちの8184cm」、つまり「8184日=この23年あまり」という普遍的な時間へと変化させる。

まとめ

アーティストの誕生直後の2001年あたりは当然にアーティスト自身の写真ではなく、家族などが撮影した写真であろうと考えられる。これらの「写真」がどのような基準で集められたものなのか、どこからが自分自身の撮影したものなのか、スマホ世代であるアーティストのことを考えれば、実際にはもっと写真はあるであろうと考えられるが、それらはどうセレクトしているのか、もしくはそもそもにそういった類の写真ではないのか、断截された写真の幅はどう設定するのかという使用する写真の収集の問題。時間を区切る記号としてのシールはこの感じで本当によかったのか、など気になる点は多少ある。しかしながら、計算され、ミニマルで完成度の高いインスタレーションと写真というものの物質的な「量(=幅と厚み)」を表現領域として使い、物質的な記号として新たなビジュアル言語を開発して、ワイヤーという「モノ」に意味を与えることに活用している点。これらは、現代写真の観点から見ても非常に興味深い、今後の作品の展開、これまでの作品制作など興味が湧くものであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?