第11話:新古典派経済学とマルクス経済学の価値論を出来るだけわかりやすく解説

緊急事態宣言が解除になった初めての週末。

馴染みのお店も少しずついつもの光景に戻りつつあってホッとしました。と同時に、ワクチンできるまでは安心できないからなるべく三密は避けて安全に生活できるようにしたいなと思いました。

ということで、馴染みのクラフトビール専門店に行ってきたんですが、ものすごく混んでいたので生ビールの持ち帰りサービスを利用して家にビールを持ち帰りました。家でもお店の味が楽しめるのはとても良いですね!

前回のおさらい

マルクス経済学の前提のお話をしてきましたが、その中で、前回は資本主義は膨大な商品の集積によって構成されているというお話をした上で、その資本主義のダイナミクスを引っ張っているのが、貨幣、つまりはお金だということをお話しました。

貨幣は、商品の交換すなわち購買に商品の背後にある社会関係を忘却させる機能があり、この忘却がなければ交換が起きにくくなるということをお伝えしました。

さて、今回は、マルクス経済学の商品の価値の作られ方をお話していきたいと思います。

商品の価値の作られ方「新古典派経済学」

商品の価値はどこで決まるのでしょうか?

価値はすなわち値段に返ってきます。この値段を決めている要素は何でしょうか?

大学で習う経済学であるミクロ経済学は、新古典派経済学と言われていて、A・マーシャルが主な研究者である経済学では「効用」が価値を規定していると言っています。これを「効用価値説」と言われています。

「効用」とは、財貨が消費者の欲望を満たし得る能力の度合のことを指しています。また、この効用にある度合いはだんだん減っていくことで知られています。これを「限界効用逓減の法則」と言って、例えば、ビール1杯目は最も効用の度合いが高く、どれだけビールが好きな人であっても、何杯もビールを飲んでいると効用が減っていくということを言っています。

人間の満足で価値を図るわけですね。そうであるからこそ、需要と供給を重要視して需要があるものがより売れるし、需要がないものにもかかわらず供給過多になる場合は売れ残ってしまい最終的に価格崩壊を起こしてしまうというのが新古典派経済学の考え方です。

ただ、「効用」って人によってそれぞれじゃないですか。それを価値として規定するのはいささか無茶な行為では?と思ちゃいますね。とは言え、新古典派経済学は、数学を経済学に導入したということで大きな貢献をしていて、客観的な経済学として評価されています。(経済学部って数学必要だから理系に近いんだよね〜と言われているゆえんはこの新古典派経済学であるミクロ経済学が経済学部の必修科目になっているからなんです笑)

レッセフェールとホモ・エコノミクス

それで効用の無茶な行為を、この新古典派経済学は、「レッセフェール」や「経済人」という“魔法の言葉”を使っていてカバーしています。レッセフェールは、「自由放任主義」のことです。市場に任すことができれば最終的に経済が最適化すると言ってるわけですね。

また、レッセフェールの前提として経済人の考え方を導入しています。「経済人」英語では「ホモ・エコノミクス」というのですが、新古典派経済学では、人や企業は合理的に行動し、満足度や利潤を最大化するように振る舞うということを前提にできている経済学です。

要するに、合理的に行動する経済モデル上の中では、数理モデルでの経済学が機能するわけです。そうすると「効用」が人それぞれ問題はクリアされるというわけです。

商品の価値の作られ方「マルクス経済学」

一方、マルクス経済学では価値の作られ方は、「労働価値説」を取っていて、投下された労働分(具体的には労働時間)によって価値が決まると言っています。

例えば、簡単に手に入る野草(例えばゼンマイやふきのとうなど)であれば、誰でも簡単に手に入るので価値としては低く、ダイヤモンドや金のようにどこにあるのか探し当てる労力と、金鉱石やダイヤモンドの原石を見つけたとしてもそれを磨いたり、金にするときの手間がかかってしまうため高価になってしまうと考えるわけです。

付加価値という言葉のマジックに踊らされない

みなさん、付加価値という言葉をご存知でしょうか?

ビジネスにおいてはよく使われる言葉だと思います。上司から、「付加価値をつけて売れば高く売れるんだ!」みたいな理不尽な要求をされることがあると思いますが、「付加価値」ってイメージとしては「なんだかわからないけどスペシャルな価値」と思ってしまいますよね。

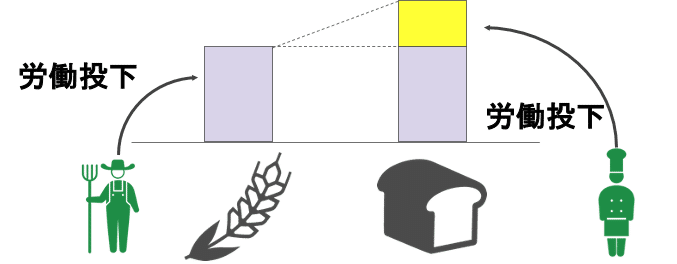

経済学的な「付加価値」という言葉は、仕入れた材料に対して労働を投下することで加えられた価値のことを指しています。上記の図で説明すると、農家さんが作ってくれた「小麦」をパン屋さんがこねて焼いてできた「パン」このパンが出来るときに投下された労働分を「付加価値」と表現します。

突然ですが、「GDP」は「国民総生産」で一国の総生産量を表す経済指標ですが、この国民総生産量も付加価値を足し上げた金額であるということは意外にも知られていないと思います。これを機会に覚えてみてください!

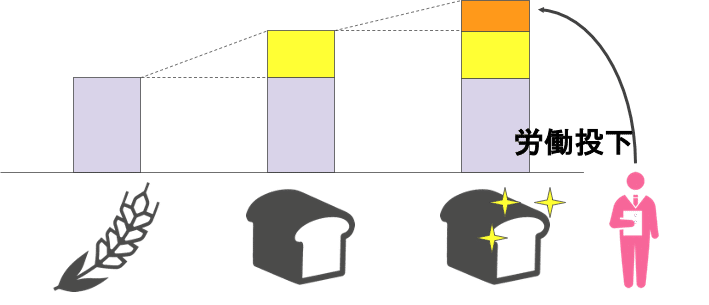

さて、いわゆるマーケッターが企画して「付加価値」をつけた場合も、今まで説明したとおり、労働投下の結果でしかないんですね。アイデアを絞り出すのも労働の1つでそれが価値増加につながるというのがマルクス経済学での考え方なのです。

マルクス経済学の2つの労働

さて、ここで、マルクス経済学の商品研究で検討されている、商品の価値の話をしていきたいと思います。

まずは、先ほど説明した労働についてお話していきます。

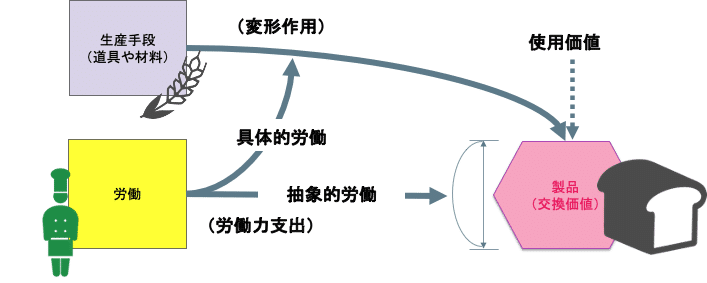

労働は色んな種類があって数え切れない種類が存在していますが、どの労働にも二重の性格を持っているとマルクスによって初めて明らかにされました。

マルクス経済学における専門用語なので、聞き馴染みのない用語だと思いますが、労働は「具体的労働」と「抽象的労働」の二種類が同時に存在していいると言っています。つまり、具体的労働と抽象的労働は同じ労働の2つの側面であり、それぞれが単独で存在するものではないとしています。

まずは、具体的労働について説明します。

労働の種類は先述の通り様々あります。が、この具体的な違いによって捉えられた労働が具体的労働として定義できます。要するに、小麦粉があって、「小麦粉をこねる」「パンを焼成する」これを具体的労働として表します。木を切ってきて箱を作るのも具体的労働です。労働の種類はゴマンとありますのでいくらでも例示できてしまいます。

一方で、抽象的労働は、経済学的にはとても重要なものです。ただ、抽象的労働は文字通り抽象的であり見ようとしても見ることができません。先ほど紹介した具体的労働は形が変わるので絶対にわかりますよね笑 とは言え、これも実在する労働の一面でもあるので説明の仕方によっては理解できるようになります。

どんな労働でも疲れますよね。疲れない労働はないんです。披露や倦怠を伴うことはどの労働にも共通したことであってこの共通性から捉えた労働が抽象的労働であります。各労働の量的比較は、共通性が不可欠です。要は同じものさしで図らないと比較できませんよね(当たり前)。共通性がある抽象的労働によって可能となります。この共通性がある抽象的労働については次にお話する価値に関わってきます。

マルクス経済学の2つの価値(生産物の2要因)

労働の二重性を加味して、生産物を分析的に捉えることにしましょう。

価値は2種類あるとマルクスは言っています。

使用価値と交換価値です。まずは使用価値から見ていきましょう。

まず、先ほど説明した具体的労働は、材料(自然素材)に変化をもたらすことによって自然素材を生産物の使用価値にします。ようするに使用に値するようにするということです。パンを例にすれば、小麦の状態(しかも粉にすらなっていない状態)を持っていたところで使用価値は存在しません。そこに手を加えることによって価値が生まれるのです。生産物の使用価値とは、労働に媒介された材料(自然素材)のことを言います。

すなわち、使用価値は具体的労働によって生まれる価値のことを指しています。

一方、交換価値です。本来であれば価値という言葉で表されるのですが、ややこしいので交換価値として表現します。抽象的労働は材料(自然素材)と結合することによって生産物の交換価値を形成するのです。ここで言う交換価値は、生産物を生産する労働(労働力支出)の共通した結晶なのです。先程説明したとおり、抽象的労働は端的に言ったら労働の疲労という点では共通していて、量的に異なるだけなのです。

ようするに、交換価値は、抽象的労働による共通した労働の結晶の量をさしていて、その差は量だけであるということが言えます。数値化出来るということですね。だから抽象的労働と言うんですけどね!

まとめ

商品は必ず価値が存在するのですが、その価値の作られ方の認識は、経済学派によって異なっています。新古典派経済学では「効用」が価値を生むとしていて、マルクス経済学では「労働」が価値を生むとしています。

マルクス経済学では労働には2つの側面があって、素材を変形させる具体的な労働と、どんな労働でも共通している労働の結晶である抽象的労働があるということを見てきました。

具体的労働と抽象的労働それぞれに対応して価値にも2つの要素があることを説明しました。具体的労働によってそれだけでは使い物にならない素材を、使用するに値する状態にもっていくことで生まれる価値のことを使用価値といいます。一方で、抽象的労働で生み出される共通の部分が結晶化したものが交換価値です。

この交換価値がいわゆる商品の「価値」に置き換わって、商品の値段につながっていくわけなのです。抽象的労働は労働時間で表すことが可能で、手間がかかればかかるほど価値が向上し、商品の値段が上がっていく。こういう考え方をマルクス経済学では取っていきます。

今日は、マルクス経済学で非常に重要で、最も難解な部分をご説明していきました。今日で経済学のパートは終わりにしたかったのですが、思った以上に長く(いつもの文章量の倍w)なってしまったので、マルクス経済学の発想を使ったマーケティングの仕組みについて明日話そうと思います。

余談ですが、この考え方を理解するのに3年間かかったのですぐに理解できると思っていません。なので、3年後役に立つと思っておいてください笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?