小説「パンダ芸人のメソッド」

「パンダをどう思います?」

そう聞かれたとき、私は答えにつまりました。質問の意味がわかりませんでした。

スティーブン氏は続けてこうききました。

「パンダを信じますか?」

ますます意味がわからなくなりました。

2015年の秋、私はスティーブン氏の自宅を訪ねました。

在日アメリカ人です。職業は翻訳家です。

きっかけはタコ焼き器です。

私は中古のタコ焼き器をネットで購入しました。

日本で暮らす外国人専用の物々交換や物の売買をするサイトがあります。

そこでタコ焼き器を見つけました。裏には彫り傷があるということでしたが、使用には問題ないと判断しました。提示された条件は、タコ焼き器と合わせてストップウォッチを受け取ることと直接引き取ることでした。

私は自転車で受け取りに向かいました。譲り主の住所は私と同じく東京の台東区でした。

そのタコ焼き器の売り主がスティーブン氏でした。

呼び鈴を鳴らすと玄関のドアが開きました。

スティーブン氏はにっこりと笑顔をうかべ、「どうぞ。あがってください」と日本語でいいました。

握手をもとめられるのかと思っていたので拍子抜けしました。

テーブルにつくと、スティーブン氏がお茶をいれてくれました。

「あのサイト、よく知ってましたね」

「たまたまです」私は答えました。

タコ焼き器の購入者が日本人だったのでびっくりしたといいます。

サイトは英語でつくられていて、利用しているのは外国から来た旅行者や長期滞在者がほとんどだからです。

少し話しをしたあと、スティーブン氏が紙袋からタコ焼き器を取り出しました。

私は受け取り、裏返しました。

Mike V

写真で見たとおりです。彫ってありました。そのタコ焼き器の以前の持ち主の名前なのだろう思いました。

私は指でそっとなぞりました。

そのとき、スティーブン氏にパンダについて聞かれました。

私は困惑しました。

なぜいきなりパンダなんだろうと。

私は逆に質問しました。「なにか気になることがありますか?」

「何年か前、近くのスーパーでパンダがあばれましたね」

たしかにそんな事件がありました。

当時そのニュースは防犯カメラの映像やそこから切り取った画像とともにネットで拡散されました。

私が見たのは画像のほうです。

白黒の粗い写真でした。

カメラはスーパーの通路で仁王立ちするパンダをとらえていました。足元にころがるショッピングカート。散乱する商品。

パンダと向かい合って、パーカーを着た、小太りの男が立っていました。

記事によると、パンダは男の横を通り過ぎ、ゆっくりと店の外に出ていったということでした。

「不思議な事件でしたね」私はいいました。

目撃者の証言はバラバラでした。ある者はパンダは駆けつけた飼育係にとりおさえられたといい、ある者はパンダが咆哮してから四足で走っていったといい、またある者はパンダの全身が光に包まれた次の瞬間、煙のように姿を消したといいます。はっきりしているのは、パンダがどこに行ったのか誰も把握していなかったということでした。

その後どのような調査がおこなれたのか、そもそも調査があったのかどうか、私は把握していませんでした。

スティーブン氏はいいました。

「パンダはスーパーを出たあとタクシーに乗ったそうですね」

「なにかご存知なんですか?」

「人から聞いた話です」

「誰かのイタズラだったとかそんな話ですか?」

「あのパンダは本物です。本物ですがある意味ニセモノともいえます」

スティーブン氏はタコ焼き器の裏の名前ーーMike Vを指差し、こういいました。

「パンダは彼とタクシーに乗ったそうです」

ここから先は私がスティーブン氏から聞いた話です。

1.マイクとNの再会

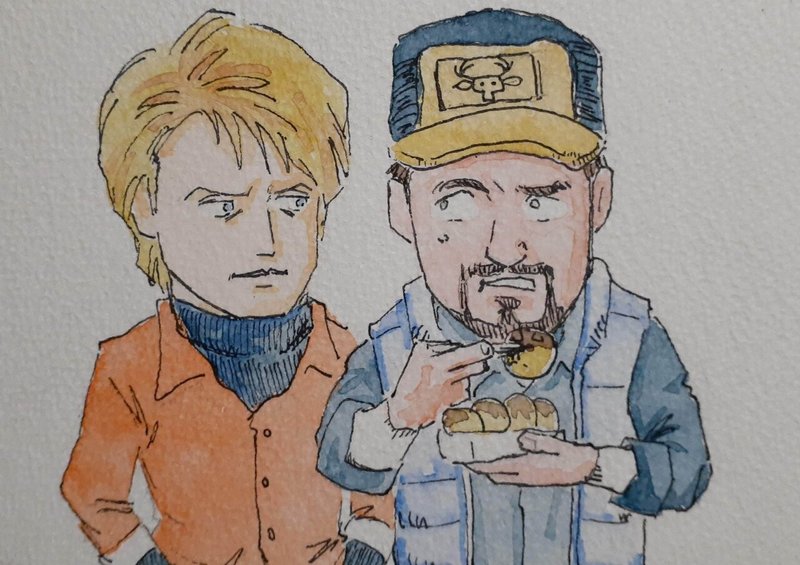

マイク・ブロンスキーがロシア人のNと再会したのはアメ横だった。

タコ焼き屋「みなとや食品」で買ったタコ焼きを店の前で立ち食いしているときだった。

マイクはピッツバーグ出身のアメリカ人。東京で迎える三度目の春。マイクは日本の旅行代理店に勤務していた。その日は有給休暇の取得推進日だった。

アメ横を散策し、歩き疲れたところで出来たての熱いタコ焼きを食べる。口を火傷するのはいつものことだった。

マイクはタコ焼きが好きだった。小麦粉の生地にタコを入れ、球形に焼きあげた庶民の料理だ。直径は親指ほど。タコ焼きには調和と美があると感じていた。

タコ焼き器があれば家庭でも作れる。マイクがアメリカに持ち帰ろうと思っている家電のひとつがタコ焼き器、もうひとつはコタツだった。

マイクはコタツのことを机とふとんと暖房器具が一体化している、とてもクレイジーな家具と評価していた。

食べ終わったら御徒町の多慶屋に行って、タコ焼き器やコタツを見ようと思っていた。まだ買うつもりはなく、いろいろとリサーチをしている段階だった。

ぼんやりしていたので、声をかけられて驚いた。

ロシア人のNだった。

身体は細く、背は高い。肌が白く、物憂げな目つき。相変わらず病みあがりのような顔つきをしていた。

「それうまいの?」

Nに聞かれ、マイクは親指を立てた。

ちょうど行列がなくなり、Nはすぐにタコ焼きを購入できた。

マイクはNを促し、店のすぐ前の摩利支天徳大寺の階段に向かった。

マイクが階段に腰かけ、Nはそのとなりに座ろうとしてよろめいた。Nは大丈夫だというように手で制した。

マイクとNは東京のイタリア料理店で知り合った。

ふたりともウェイターをしていた。店の決まりで、外国人スタッフは日本人客にたいしてはイタリア人のふりをすることになっていた。

マイクは職場の人間とは距離を置いていたが、ふたりしかいない外国人同士として仲良くしていた。

といっても連絡先を交換して時々会っていたということではない。

何度か街でばったり出会い、いっしょにボーリングやビリヤードをしたり、公園で缶ビールを飲んだことがあるという程度だった。

いっしょに働いたのは数ヶ月だった。Nが仕事を辞めてから会うことはなかった。

会うのは2年ぶりだった。

マイクは共通の知り合いについて話したがすぐに話題が尽きた。

実は互いのことをよく知らない。

Nについて本人から聞いたのは、チェチェン戦争に従軍したこと、除隊後に渡米し、ニューヨークで有名なミュージカル劇団に所属したこと。そこでキリンだかシカだかライオンだか、なにかの動物を演じていたらしい。劇団員としてのキャリアは怪我によって中断され、退団後はアジア各地を旅し、なりゆきで日本にたどりついた。日本は居心地がよく、英会話教室の講師やウェイターやバーテンダーで食いつないでいた。

そういえばイタリア料理店の日本人スタッフから、Nについて噂を聞いたことがあった。

ロシア軍にいた頃、どういう経緯かロシアンルーレットを経験したという。真偽は不明だったが、その噂はNの雰囲気をいっそう神秘的なものにしていた。

「今、なにしてるんだ?」マイクがきいた。

「この近くで働いてる。仕事帰りなんだ」

Nはそれ以上説明しなかった。疲れた様子だった。

マイクは世間話に話題をかえた。景気がどうだ、3・11の震災のときはどこにいた、日本政府は放射能の影響を隠してるなど。

一瞬、沈黙が流れたあと、Nが唐突にいった。

「パンダをどう思う?」

質問の意味がわからず、マイクは次の言葉を待った。

「存在を信じてるか?」

「サンタクロースとはちがう」

「あのデザイン、不自然だとは思わないか?」

そう思ったことはなかった。白と黒の無駄のない配色、タレ目に見える目の周りの可愛らしい黒ブチ、身体に対して大きな頭部、ころころとして愛嬌のある体型。

「奇跡的なデザインだとは思うよ」

「あれは中国のでっちあげだ。架空の動物なんだ」

どう反応していいかわかなかった。マイクが黙っていると、中国の国家プロジェクトだの、外交に利用するためのつくりあげただのいいはじめた。

パンダ外交という言葉ならマイクも知っていた。パンダの所有権は中国にあり、各国はレンタルしているに過ぎない。中国からパンダが外国に移動するとき、その背景には必ず中国の外交政策があるという。

「たまたまあんな姿だったわけじゃない。中国が人工的につくりあげたんだ」

「それって遺伝子操作とかそういう話か?」

「ちがう。19世紀後半にそんな技術はなかった」

「熊に色を塗ったとか?」

「着ぐるみだ」

「まさか」

その手にはのらないとマイクは目を細めた。

Nは真剣な目で見返してきた。眉毛をピクリとも動かさない。警戒するように周囲を見渡してから、静かにいった。

「おれもあの中に入ってる」

ふたりは上野動物園に向かった。パンダの檻の前は家族連れとカップルでにぎわっていた。

マイクがパンダを見るのは久しぶりだ。前に見たのも、ここ上野動物園だった。

パンダは相変わらずだった。観客に背を向け、ふてぶてしく、だるそうに横になっている。観客の熱狂を気にもとめてない。

ふたりはガラス越しにパンダを見つめた。

Nはストップウォッチを手にしていた。アナログ式。黒いプラスチック製だ。

「そろそろだ」

パンダが立ちあがった。一瞬、マイクたちのほうを見たような気がした。

Nは右手のこぶしで自分の左肩を叩き、左手の平を水平にひらひらさせた。

パンダは右手で目をこすったり、首を振ったりしたが、それがNに対する反応かどうかはわからなかった。

Nに促され、ふたりはその場を離れた。

マイクは困惑していた。

上野動物園のサル山の前のベンチに座っていた。となりにはNがいた。

「下痢だって?」

Nがうなずいた。

「つまりこういうことか? 中の人が古い竹を食べて下痢になったと? 本人がそれをハンドサインで伝えてきたと」

「ときどきあるんだ」

「なにが? 竹が古いことが? パンダがハンドサインで伝えることが?」

「とんだ災難だよな。交代するしかない」

わけがわからない。

たしかにパンダとNはコミュニケーションしているように見えた。

でもそれは、パンダの仕草にNがタイミングを合わせだけかもしれない。

いや、ハンドサインは本当かもしれない。でも、その意味はNがいうような内容ではない。

または百歩ゆずって、パンダの中に人がはいっているとしよう。その中の人がなにかを伝えてきた。腹をこわしたとかそんなことではなく、もっと別のなにかとか。

パンダは竹を食べ、中の人もあれを食べる。果たしてそんな仕組みが成り立つのだろうか……。

マイクは首を横に振った。どうかしている。着ぐるみという前提をうっかり受け入れそうになってしまった。

とにかくこのホラのほころびを見つけてやりたいが、あまりに無茶苦茶な話なので、どこから突っ込んでいいのかさっぱりわからなかった。

質問した瞬間、本気にしたのかと笑われるのは屈辱だった。

マイクは立ちあがり、あいまいに笑ってNの肩をたたいた。すべてを冗談として受け流すことにした。急用を思い出したといって立ちあがった。

背を向けた瞬間、Nに呼びとめられた。メールアドレスを教えてほしいといわれた。

断る口実もなく、教えることにした。

Nから連絡を受けたのはそれから数ヶ月後、梅雨が開けた頃だった。

2.Nからの依頼

その日もちょうどマイクにとってはオフの日だった。有給休暇の取得推進日だった。

新橋の映画館を出て携帯の電源を入れると、Nからの着信が5件あった。

マイクは無視しようかと思った。またパンダのことで煙に巻かれるのは勘弁してほしい。

携帯を握っていると、6件目の着信があった。応答することにした。

切迫した声だった。

急に申し訳ない、他にこんなこと頼める人がいないんだ、可能なら今すぐ新宿に行ってほしいということだった。

しょうがない。マイクは応じることにした。

Nはホテルの名前をいった。最寄り駅は新宿だという。305号室で人が待っている、しばらくいっしょにいてほしいという。

パンダに関係するのはなんとなくわかった。くわしいことはあとで聞けばいい。

ホテルの最寄り駅は新宿ではなく都庁前だった。ビジネスホテルだった。部屋のドアをノックした。

チェーンがついたままドアが開いた。隙間から若い女性の顔が見えた。意外だった。待ってるのは男だろうと思っていた。

Nに頼まれてきたと伝えると、女性はドアを開け、後ろにさがった。

マイクが部屋に入ると、女性が尋ねた。

「劇団の人でしょうか?」

「いや。昔の職場仲間です」

「これ、どういうことなんですか?」

「おれにもわからない」

女性の名前はリンダといった。仕事中にNから連絡を受け、今日は家に帰らずにホテルに泊まるようにいわれたという。

リンダは戸惑っている様子ではあったけどおびえているようには見えなかった。

なんだか困りましたね、とリンダはいってテーブルの上にあったピザのメニュー表を手にとった。マイクが来たらピザの出前を頼むようにNからいわれているのだという。

リンダがピザを選び、注文を終えると気詰まりな沈黙が生じた。

マイクは自分のことを簡単に話した。大学で日本語を学んだこと、アメリカではアウトドアガイドをしていたこと、今は新宿の旅行代理店に勤務していること。

リンダも自分のことを簡単に話した。Nといっしょに暮らしている、Nとは日本で知り合った、自分は日本人向けの幼稚園で英語授業をしている。

リンダによると、Nは日本のミュージカル劇団に所属し、フルタイムの劇団員として裏方仕事をしている、稽古や本番が不規則で一週間ぐらい帰ってこないこともある、今回のように家に帰らないようといわれるのは初めてだという。

しばらくすると、ドアをノックする音が聞こえた。

マイクはリンダを制止し、ドアをそっと開けた。

ピザの配達人が立っていた。

ピザを受け取り、支払いをした。その時、配達人の後ろに男が立っていることに気がついた。

スーツを着た小太りの東洋人。サングラスをしているが右目だけ色が入っている。その男が配達人の後ろからひょっこりと顔をのぞかせている。

男はマイクと視線があうとあわてて目をそらし、その場を離れた。ものすごく怪しい。たまたま通りかかったなんてものではない。配達人の肩越しにガッツリこちらを見ていた。

マイクは廊下に出て、男に声をかけた。

「すみません」

男は振り向いた。立ち止まることなくエレベーターに向かう。

「ちょっと!」

男は早足になり、通路をまがる。

マイクも早足になる。通路をまがる。男の姿が消えている。鉄扉が閉まろうとしているのが見える。マイクは肩で鉄扉を押し開ける。足音が聞こえる。従業員用の階段。駆けあがる音と駆けおりる音。迷いはなかった。下に逃げたと判断し、駆けおりる。姿は見えない。鉄扉の閉じる音。鉄扉を開ける。

清掃員が通路でシーツをまとめていた。

判断を誤ったことがわかった。男が逃げたのは上だった。今頃エレベーターでどこかに移動しているだろう。

その時、マイクはもうひとつの誤ちに気がついた。

リンダを部屋に残してしまった。もしこれが奴らの罠で、リンダを拉致するのが狙いだとしたら……。

マイクは階段を全力でかけあがった。

部屋のドアをノックするとドアが開いた。リンダはスマホで誰かと話をしていた。

マイクはベッドに腰掛け、後ろ向きにどさっと倒れた。息が切れる。

リンダが「ちょっと待って」と電話の相手にいってからスマホをマイクによこした。

相手はNだった。

誰かが来なかったかと聞かれたので、変な男を見かけたと答えた。

「小太りの中国人か?」

「中国人と日本人の区別はつかない」

部屋で待っててくれ、7時には行く、とNはいった。

Nが部屋に来たのは8時過ぎだった。

3人とも空腹だったので、ホテルをチェックアウトし、近くに中華料理屋に向かった。

テレビではニュースが流れていた。

日本語なのでマイクには詳しくはわからなかったが、日本では珍しい銃による犯罪だった。政治家が狙撃されたらしい。

食事をしながら、Nが説明した。

ピザを頼んだのは彼らがどこまでやるか確かめたかったから、見張られてるということはわかったという。

彼らというのはNが所属しているミュージカル劇団のことだとNがいった。

脱退するといったら引き止められ、脅迫まがいのことをいわれたという。

それ普通じゃないよとリンダがいうと、そうなんだ、普通じゃないんだとNが答えた。

「今辞めたらすごく困るとかそういうこと?」

「おれは色々と知りすぎたんだと思う」

「まさかまずいことに関わってる?」

Nが口ごもった。

マイクが口をはさんだ。「これパンダと関係あるんだろ。彼女にはきちんと説明すべきだ。あの昼間の男は誰だ?」

Nが説明を始めようとするとマイクは立ちあがった。

「おれは聞かないでおく」

もちろん話は聞きたかった。でも、これ以上聞いたらさらにやっかいごとに巻き込まれる。

「すまない。力になれないと思う」

マイクはふたりと目を合わないようにした。会計シートを持ってその場を離れた。できることはこの夕食をおごるぐらいだろう。

マイクはアパートに戻り、シャワーを浴びて眠った。

翌朝、ドアを激しくノックする音で目が覚めた。来客の予定はないし、届け物もないはずだ。

マイクがドアを開けるとなにか重たい物にぶつかる音がした。

新聞紙のつつみが置いてあった。中に金属製のなにかがはいっている。

重さと大きさからして、一眼レフのカメラかなにかだろうと思った。

開けてみると拳銃だった。

新聞紙は英字新聞だった。記事のひとつが赤いペンで囲んであった。外務大臣の狙撃事件だ。銃弾は2発ともはずれて大臣は無傷、犯人は逃走中。その大臣は中国に対する強硬姿勢で知られている。

英字新聞であることの意味を考えた。メッセージはあきらかだ。

マイクはNに電話した。

「今すぐ話をしたい。盗聴されない場所で会いたい」

マイクはNと上野公園で会った。

「ここ安全か?」

「こっちを見てるやつはいない」Nが答えた。

マイクとNはスワンボートに乗っていた。ペダルをキコキコこいでいた。

「指向性マイクなら盗聴できる」マイクはいった。

ふむ、といってNはあたりを見渡していった。「で?」

今さら気にしてもしょうがない。マイクはとりあえず小声でいった。「まずはそっちの状況を教えてくれ」

Nが所属している組織は<熊の穴>と呼ばれている、通常は自分の意思で脱退することが可能、タイミングは組織と話し合って調整する。

「条件は口外しないことか?」マイクがいった。

「やつらは気にしてない。誰も信じないのがわかってるからな」

「ではなぜだ?」

「おれはレジェンドなんだ」

「はあ?」

Nは誰よりも客を呼べる。Nがパンダになると、常に通常の3倍以上の客が集まる。文字通り客寄せパンダだ。なぜ自分に集客力があるのか、理由はN自身にもわからない。

さらにNは他の誰にもできないことができた。長時間パンダになることができる。パンダ芸人の活動時間は1日2時間に制限されている。2時間を超えると危険だからだ。パンダになりきって自分を見失うことがある。ところがNは連続8時間パンダになれる。

「やつらがおまえを手放さない理由はよくわかった」

マイクはリュックから英字新聞の包みを取り出した。

Nは受け取り、中身の拳銃を見た。

「今朝、それがドアの前に置いてあった」

マイクは丸く囲まれている記事を指差した。

「おれをその事件の犯人に仕立てることができるっていいたいんだろう」

警察に通報し、外務大臣狙撃事件の犯人としてマイクを逮捕させる。硝煙反応やら指紋やらの証拠は彼らが細工する。

「おどすためにあの事件を?」

「それはちがうんじゃないか」マイクは答えた。「きっと別件だな。わざわざ大臣を狙撃なんかしない。おれを脅す材料に使っただけと思う」

「巻き込んですまない」

「気に入らないな」

Nのことではない。<熊の穴>のことだった。圧力をかければ人がいいなりになると思い込んでいる。

「おれに考えがある。協力してくれ」

マイクは計画を説明した。

ふたりはスワンボートに乗りながら計画の細部を話し合った。

3.反撃

翌日、マイクは動物園に向かった。

パンダの檻の前で6時間以上を過ごした。その間、Nに教わったハンドサインを何度も何度も繰り返した。

右手を拳にして左のひじを二度叩き、左手の平を上に向け、なにかをつかんでねじるようにする。前転を命じるハンドサインだ。

反応はなかったが、伝わっていることはわかっていた。

でんぐり返しをしろ、とひたすら伝え続けた。

無視されることは想定済みだ。目的はやつらの神経を逆なですること。

夕方、マイクは動物園を出て、公園の便所に行った。汚い公衆便所だった。

小便を済ませて手を洗っていると肩を叩かれ、ふりむきざま、顔面にパンチをくらった。

床に倒れた瞬間、胸ぐらをつかまれて引き起こされた。

ホテルで見かけた小太りの男だった。Nは中国人と呼んでいた。

すさまじい勢いでまくしたてる。ニンニクくさい息が顔にかかる。中国語のようだった。言葉はなにひとつわからなかったが、いいたいことはわかる。二度と動物園に姿を見せるなといってるのだろう。

マイクは降参の意味で両手をひろげ、冗談だったと弁解を繰り返した。

小太りの男はマイクにつばを吐きかけ、上着のポケットに内ポケットに手を突っ込んだ。

拳銃を取り出すわけではないのはわかっていた。殺すつもりなら殴らずにさっさと撃ってるはずだ。

なにかをつかんでマイクに投げつけた。ピーナッツだった。

小太り男は便所から出ていった。

数日後の朝7時、マイクとNは蔵前駅で待ち合わせした。

Nはジョガーパンツにスニーカーという格好だった。汗をかき、手にストップウォッチを持っている。

「走っていくのか?」

「まさか」

行き先は小太りの男の自宅。

マイクが動物園で挑発的な態度をとったのは小太り男をおびき寄せるためだった。いためつけるためにやってくるはずだと思った。想定通り、男は現れた。

マイクを痛めつけ、公衆便所から出てくる小太り男をNは尾行し、自宅をつきとめた。

その後二日間張り込みし、小太り男が自宅を出る時間を把握した。

単身者向けの鉄筋アパートだった。

ベランダにはエアコンの室外機と洗濯物。

入り口にセキュリティはなく、誰でも中に入れる。階段をあがればすぐに通路だ。

見張るだけなら道路を挟んだ向かい側が良かったが、部屋から出てくるところを襲撃したかった。

時刻は7時15分。Nによると小太り男は昨日もその前も7時30分に家を出たという。まだ時間がある。

Nが自動販売機で缶コーヒーを買ってきて、1本をマイクによこした。

「やつをなぐりたいか?」マイクが聞くとNは首を振った。

「それはやつの出方次第だな」

マイクが黙っているとNがいった。

「まあ、場合によってはハサミを鼻に突き刺す」

そういったあとNが笑ったのでマイクは冗談だと思うことにした。

Nはため息をついた。「すぐにやめるつもりだったんだ」

入団のきっかけを語り始めた。

骨折してミュージカル劇団をやめたあと、世界を旅して日本に居着いた。数カ月後、かつての劇団仲間から小太り男を紹介された。それはちょうどイタリア料理店で働いているときだった。人々に夢を見せる手伝いをしないか、役者として果たせなかったことを実現しないか。テーマパークで働くのとほとんど同じだ。着ぐるみを着て実在しない動物を演じる。

その動物はなにかと尋ねるとパンダという答えだった。

場所は劇場でもテーマパークでもなく動物園。

とても信じられなかった。

なにかのテストかと思った。でなければ、彼らの頭がおかしいのだと。

しかし、閉園後の動物園に連れて行かれ、パンダがかぶりものをはずすところを見せられて、現実を受け入れざるを得なくなった。

気になったのはテーマパークとの大きな違いだ。実在しているかどうかを相手は知っている。テーマパークのネズミは実在しないが、パンダの存在は誰もが信じている。

パンダの中に入るということはペテンの片棒をかつぐことになる。

それについて小太り男の答えは明快だった。サンタクロースと同じ、人々に夢を与える罪のない嘘ーー。

少しのあいだならいいだろう、犯罪ではないとNは自分に言い聞かせた。

マイクはその話をきいて、そういうものだろうと思った。Nを非難する気にはならなかった。人はそうして深みにはまる。自分自身をだましながら、気がつくと引き返せない場所に踏み込んでいる。

「そろそろ時間だ」Nがいった。

Nが見張り役になり、マイクは突撃するために階段下で待機した。

マイクは腕時計を見た。

時刻は7時40分。

小太り男がすでに家を出た可能性について考えた瞬間、Nが合図した。

マイクはいそいで階段をかけあがる。

Nもあとから続く。

通路に出る。

小太り男がドアの鍵を閉めようとしている。

マイクが突進する。男の肩に飛び蹴りをくらわせる。

男がひっくり返る。

マイクはむなぐらをつかんで頭突きをかます。

小太り男が鼻血を流して気絶する。

マイクはポケットをさぐり、キーホルダーを取り出す。鍵穴に鍵を差し込み、ドアを開ける。

小太り男の両脇をかかえて引っ張り込む。

Nがドアを閉める。

気絶した男が意識を取り戻した頃には準備は整っていた。

結束バンドで両手を後ろ手で縛り、イスに座らせ、足をそれぞれイスの脚にくくりつけた。

A4サイズのホワイトボードに「私はすべてを告白した」と書いて、首からぶらさげる。今朝買った新聞を日付が見えるように、ホワイトボードにマグネットでとめる。

こっちを向けといって顔をあげさせ、スマホで写真を撮った。

小太り男はマイクとNをにらみつけた。状況をすぐに理解したようだった。

マイクに向かって英語でいった。「それは置いていけ」

マイクは小太り男のノートパソコンを脇に抱え、もう片方の手でパスポートの束を握っていた。パスポートは部屋をあさったときに見つけた。中国の他、日本やシンガポールなど様々な国の偽造パスポートだ。顔写真はすべて小太り男だ。

マイクは無視していった。「要求はわかってるだろ」

小太り男は答えない。

「おれは脱退する」Nがいった。「認めろ」

小太り男にその権限があるかどうはどうでもよかった。Nを追わないようにとりはかってくれればいい。

そのための脅迫の材料は手に入った。さっき撮った写真と、ノートパソコンとパスポートだ。

マイクは小太り男に考える時間を数秒与えた。

部屋を見渡す。カビ臭くて散らかった部屋だ。床には飲みかけのペットボトルが転がっている。

しばらくすると小太り男はしぶしぶといった様子でいった。

「わかった」

マイクとNは顔を見合わせた。

小太り男がなにごとかをわめき始めた。このまま放っておくな、結束バンドを離せとかそんなことだろう。

Nがポケットからハサミを取り出し、床に放り投げた。

マイクとNはそのまま部屋を出た。

蔵前駅の地下道入り口でマイクとNは立ち止まった。

「助かったよ。こんどお礼をする」

マイクは手を振った。礼はいらないという意味だった。小太り男に屈辱を味わわせて満足していた。

「これどうする?」

マイクはキーホルダーをNに見せた。小太り男の玄関のドアを開ける時に使い、そのままポケットに突っ込んでいた。

Nが肩をすくめたので、マイクは自分のポケットに戻した。

ふたりは会釈して別れた。

マイクは改札を抜け、電車を待っているときに聞き忘れたことを思い出した。ロシアンルーレットをしたことがあるというのは本当なのかと。

二日後、Nからメールが届いた。無事に脱退ができた、落ち着いたらお礼に食事に誘いたい、リンダも感謝しているということだった。

その後、Nからの連絡はなかった。

リンダからのメールを受け取ったのはクリスマスが近づく頃だった。場所を教えてほしいというものだった。<熊の穴>の事務所の場所を。

4.救出

指定されたカフェに行くと、リンダは窓際の席で待っていた。マイクはその隣に座った。

「Nは仕事に戻ったみたい」リンダがいった。「拉致されたとかそんなんじゃなくて自分の意思で」

「いつから?」

「もう3週間」

リンダはメソッドと呼ばれる、俳優たちがおこなう演技手法のことを語った。役のフリをするのではなく、役そのものになりきる。脚の不自由な役のために車椅子で生活したり、拷問の痛みを理解するために実際に麻酔なしで歯を抜いたり。

「聞いたことはある、ハリウッドの俳優がやってるやつだろ」マイクはいった。

「パンダの役から抜け出せなくなったみたい」リンダはため息をついた。「昼間からただ横になってごろごろしてるの。話しかけてもあーとかうーとかうなるだけ。ヒゲもそらないし、着替えもしない。顔も洗わないので目やにもそのまま」

マイクは咳払いした。「それって普通のことだろ」

リンダはバックからビニール袋を取り出した。中には葉っぱの切れはしがはいっている。

竹だった。

「夜中、これをかじってた」

「それは普通じゃないな」

リンダは銀行の通帳を取り出した。先週末とその前、さらにその前の週にカネが振り込まれていた。振込元はNとあった。

事務所の場所を知りたい、Nを説得して連れ戻すからとリンダはいった。

「Nにはまだ心が残っていると思う」

マイクはカフェを出ると、リンダといっしょに動物園にいった。パンダの檻の前で、前転を命じるハンドサインを何度も試してみた。

1時間試したがパンダは前転しなかった。

マイクはリンダをうながしてパンダの檻から離れた。二人はゾウが見えるベンチに座った。

リンダが不安げにマイクを見つめた。

「ダメだ。さっぱりわからない」マイクはいった。

もしパンダの中にNがはいっていたら、マイクからのハンドサインに応えるはずだった。前転すると思った。反応はなかった。でも、たとえ前転したとしても中にNが入っているという証拠にはならない。とにかくなんらの手がかりがほしかった。

「他の方法を考える」マイクはリンダにいった。

その日の午後、マイクは小太り男の部屋を訪ねた。

持ち去ったキーホルダーが役立った。小太り男は鍵を取り替えていなかった。

マイクはドアを開け、土足のまま部屋にあがった。

部屋の中は以前と同じだ。

カビ臭くて散らかっている。相変わらず床には飲みかけのペットボトルが転がっている。

小太り男がいつ帰ってくるかはわからないが、おそらく夜だろう。時刻は16時。腹が減ったのでなにか食べることにした。ラーメンがあったのでやかんでお湯をわかして食べることにした。

食べ始めると、玄関のドアから音がした。帰ってきたらしい。どうするか考えてなかった。マイクは反射的にバスルームに移動し、身を隠すことにした。

玄関のドアを開けた小太り男がバスルームを通過するのがわかった。

マイクが通路に出ると小太り男が振り向いた。

マイクはどんぶりのラーメンを男の頭にぶちまけた。鳥のような悲鳴。そのスキに蹴り倒し、床にねじ伏せる。

Nの居場所を教えろというと、教えてやる、こんなことをする必要はない、私のラーメンを勝手に食うな、とかその他諸々を小太り男はまくしたてた。

勝手につれていけばいい、と小太り男はいった。あいつはもう使い物にならない。

その時、小太り男がパーカーを着ていることに気がついた。今日は出勤日ではなかったらしい。

部屋を出ると、マイクはリンダに連絡した。末広町の駅で待っているとリンダが姿を見せた。キャリーケースを持っている。安全が確認できるまでもう部屋には戻らないという。

良いニュースとしてNが安全であることを伝え、悪いニュースとしてNが廃人になっている可能性を伝えた。組織のやつらもNをお払い箱にしたいらしい、とマイクはいった。

リンダはもっと説明をもとめたが、マイクも情報は持っていなかった。

ふたりはタクシーに乗り、Nたちパンダ芸人たちが住み込んでいる合宿所に向かうことにした。

マイクはタクシーの運転手に小太り男に書かせたメモを見せた。なんて書いてあるのかと聞くと「熊猫製麺所」だと運転手が答えた。

その界隈は一方通行が多く、遠回りしてその建物に着いた。

二階建ての工場だった。作業員が出入りしている。頭にビニールキャップ。マスク、Tシャツ、エプロン、長靴もすべて白い。出入り口には、麺のはいった四角い箱が積み上げられている。

マイクはリンダを残してタクシーを降りた。

10分待っても戻ってこなかったら電話してくれといった。その時に電話に出れる状況ではない可能性もあったが、そうなったらどうしようもない。考えないことにした。

マイクは作業員が出入りしている場所を避け、通用口のドアから入ることにした。

ドアを開けるとすぐ階段だった。

青臭い葉っぱのにおいがする。

二階にあがると、通路の左手に水道と流しがあった。その先にドアがならんでいる。ドアには部屋番号がついている。Nの部屋番号をきいていなかったことに気がついた。

仕方がない。一部屋ずつまわることにした。

まず最初の部屋のドアノブをまわした。誰もいなかった。木のベッドと竹の葉があるだけだった。

となりの部屋のドアを開けると今度はパンダがいた。腹をうえにして横たわっている。床のうえには竹の葉。

Nの名を呼ぶ。

反応はない。

マイクはパンダに近寄り、かぶりものを脱がそうと、アゴのベルトを手で探す。パンダがうなる。毛の中にあった。ベルトをはずしてかぶりものを取る。

うつろな目をした男だった。髪がぺったりと額に貼りつき、ヒゲも伸びている。おれに対して無反応だ。

「Nはどこにいる?」

男はうなるだけだった。

こういうことか。パンダになりきっている。この状態はパンダ芸人として普通なのだろうか。こんな状態でハンドサインがわかるのだろうか。

マイクはその部屋を出て、隣の部屋のドアを開けた。

今度のパンダは壁を背にして座っていた。だらしなく脚をひろげている。

マイクはパンダのかぶりものをはずした。

赤いバンダナをした男だった。

うつろな目、げっそりとこけた頬。顔色が悪く、凄惨ですらあった。

Nだった。

マイクはNの顔を両手ではさんだ。

「おれがわかるか?」マイクは二本指で自分の両目を指差した。「おれを見ろ」

Nは口からよだれをたらした。ひどいありさまだ。床の竹をひろってかじろうとするので何度もやめさせた。

マイクはNの頭を抱えた。もう大丈夫だと背中を叩いた。

やがてNが落ち着くのがわかった。

マイクはNの脇に手を差し入れて抱き起こした。顔は丸出し、首から下はパンダ。部屋を出て、身体をささえながらよたよたと通路を進む。流しの前で立ち止まった。自身の顔を見れば正気に戻るかと期待したが鏡がなかった。

水道のハンドルをひねり、水を出した。Nの頭を蛇口の下にもっていく。

しばらくそうしておいた。

反応がない。

おい大丈夫かといってNの肩をつかんで頭を起こすと、勢いでふたりとも後ろにひっくり返った。

Nは相変わらずうつろな目をしている。

正気に戻すのは無理そうだった。このまま連れ出すしかない。転げ落ちないで階段をおりることができるだろうか、と考えたところ、いいことを思いついた。

マイクはNの部屋に戻り、パンダのかぶりものを持ってきた。Nにかぶせてアゴのベルトを閉める。ヘルメットの代わりだ。後頭部を打つだろうがきっと大丈夫だろう。

まずマイクが階段を降り、Nの脚をひっぱって階段に腰かけた状態にする。その後、マイクは階段をあがり、上からNを押す。

パンダ姿のNはすさまじい勢いで階段をすべり降りていった。

大きな音がした。工場内にはいろんな音がある。誰も気にしないことはわかっていた。

マイクはNを抱き起こし、通用口から外に出た。

停まっているタクシーまで数メートルだ。

「ちょっと!」

背後から声がした。

マイクは振り向いた。

製麺所の作業員だった。若い男だった。

なぜ呼び止めたのだろう。ここまで阻止されなかったことは、小太り男が説明が本当だと裏付けている。Nを連れ出しても問題ないと。

ではこの男はなんなんだ。もっと近くに寄ったら殴ってやる、ブーツで急所を蹴り上げてーー。

「コーヒー買ってきてくれ」若者はいった。

マイクは小銭を受け取った。

振り返らずにタクシーに向かった。

後部座席にNを押し込み、リンダが中から引っ張り込んだ。二人がならんで座ると、マイクは助手席に乗り込んだ。

運転手はミラー越しにパンダを見ていたがなにもいわなかった。

上野駅に行きたいというと、運転手は行き先を復唱した。

タクシーが走り出すと、リンダがパンダのかぶりものをはずし、Nの頭を抱きしめた。しばらくそうしていた後、Nを楽な姿勢にして、その手を握りしめた。

運転手は一部始終をミラーで見ていたがなんの反応も示さなかった。パンダの着ぐるみを着た男を乗せると伝えておいたからだ。

マイクが前を向くと、急にNがうなりだした。

振り向くと、リンダがハンカチでNの額の汗をふいている。

Nは目を閉じたまま、なにかうわごとのようなことをブツブツいいはじめた。

リンダが声を聞こうとしてNの口元に耳を近づけ、首を左右に振った。Nがさらにうなる。

なんていってるんだとマイクが聞くと、牛乳をほしがってるとリンダが答えた。

「牛乳?」

マイクはNIに直接語りかけた。もう少しがまんできないかと。

反応がないのでリンダがNの耳元でささやく。

Nが窓をたたき始めたのでリンダが窓を開ける。すると今度は座席の背もたれを叩き始めた。足をバタバタさせ、背もたれを頭突きする。

マイクが肩をおさえようとして手をのばすと、歯をむいてかみつくようなしぐさをした。

なんてことだ。牛乳を欲しがってるのはパンダとしてのNなのか。

運転手がマイクの肩をたたき、窓の外を指差した。スーパーが見える。

マイクがうなずくと運転手はハンドルを切り、駐車場に向かった。

マイクがタクシーを降りると、Nも外に出ようとしたが、シートベルトにおさえこまれ、バタバタともがいた。

リンダはNに肩にそっと手をかけていった。

「ここで待っていようね」

まるで子供にいいきかせるように。

Nの動きがとまり、リンダを見つめた。

言葉が通じたらしい。

マイクは買い物をつかんで牛乳売り場に直行した。2本でじゅうぶんだろう。レジを目指した。どこも列が長い。比較的すいてるレジを見つけ、向かおうとして立ち止まった。

Nがいた。

パンダの姿で店の出入り口に立っている。かぶりものをかぶった完璧なパンダ。本物のパンダだ。

パンダはゆっくりと店内を歩いている。すぐ隣にリンダがいる。車内でおとなしくさせてたんじゃなかったのか。

マイクは買い物カゴを床に置き、あわててふたりに近づいた。

Nの肩を叩き、ついてこいと外に促した。

ところがNはマイクを無視して、通路を見渡す。

リンダは困り果てたというふうに首を横にふる。車内で暴れたのだろう。

買い物客たちがざわざわと騒ぎ始めた。遠巻きにパンダを見ている。

リンダがパンダの手をつかむと振りほどかれた。

マイクはパンダの肩をつかんだ。こうなったら無理矢理にでもタクシーまで連れて帰る。パンダは抵抗し、くんずほぐれず押し合いが始まったが、急に動きがとまった。

ん? パンダの視線を追うと小太り男が立っていた。

買い物カートを押している。騒ぎに気づかず、牛乳売り場で牛乳を選んでいる。そういえばここは小太り男の自宅の近くだった。

パンダはマイクを振りほどき、小太り男に近づき、立ち止まった。

小太り男がやっとパンダに気がついた。

呆然として口をあけている。金縛りにあったように動かない。

一瞬、時間が制止した。

先に動いたのはパンダだった。右手をあげる。

まずい。着ぐるみとはいえ動物だ。鋭い牙も爪もある。マイクはパンダを取り押さえようとダッシュした。

小太り男は目を閉じ、身を守るように腕をあげた。

パンダは買い物カートをつかみ、脚で蹴って横倒しした。カートの中身が床に散らばる。豚肉、玉ねぎ、じゃがいも、缶詰、パン。瓶が割れ、床に赤いワインがひろがる。

パンダはそれらの商品の上でとびはね、ふみつぶした。

小太り男はなすすべもなく立ちすくんでいた。

マイクがとりおさえる前にパンダは動きをとめ、小太り男に背を向け、その場を離れた。

タクシーで上野駅に向かった。

後部座席にはリンダとN。Nは戻っていた。自分をパンダだと思っているNではなく、パンダの着ぐるみを着たNに。

Nがもぞもぞと着ぐるみを脱ぎ、リンダがそれを手伝う。

かなり手こずったが、Nは車内で着替えをすませた。

マイクはNとリンダを改札まで見送った。

ふたりの行き先はきかなかった。

リンダがハグし、Nはポケットからストップウォッチを取り出した。

「こんなものしかない。受け取ってくれ」

マイクがためらっているとNがいった。

「タコ焼きのときにでも使ってくれ」

マイクは受け取り、その場を離れた。

歩きだしてから、そういえばと思った。聞いてみたいことがあった。ロシアンルーレットをしたことがあるというのは本当なのかと。

振り向くと、ふたりの姿は消えていた。

その後の三人

スティーブン氏が話を終えると、外はすっかり暗くなっていました。

長居してしまって申し訳ありませんとスティーブン氏にわびてから、なぜマイクはタコ焼き器を日本に置いていったのでしょうかと聞きました。

わかりません、新しいのを購入したのではないでしょうかとスティーブン氏はいいました。そのストップウォッチも必要なくなったのでしょう。そのタコ焼きプレートといっしょに受け取ってください。

私はそのタコ焼き器を5年所持したあと、廃棄しました。中古ショップでは受け取ってもらえず、ネットで売ろうにも買い手がつきませんでした。

ストップウォッチは料理中にうっかり落としてこわれてしまいました。修理せずにそのままです。

タコ焼き器はなくなり、ストップウォッチはただのジャンク品になり、マイク氏の物語を語り継ぐ機会も失われました。

なんだか申し訳ない気がして、スティーブンさんにメールで伝えました。

すると意外な提案を受けました。あの物語を公表してはどうでしょうか。あなたが最後の所有者です、あなたが語るべきだと思いますと。

受け流すことも考えましたが、私にはそれができませんでした。

奇妙な義務感を感じてしまっていたからです。

私は語らなければ、あの物語はなかったことになってしまう。

知ってしまった以上、語らなければならないと。

細部を確認したいのでまた聞かせてほしいとスティーブンさんに頼みましたが、自分のバージョンで語ればいいと断られてしまいました。

私はくいさがり、マイク氏本人の連絡先を知りたいといいました。細部を確認したいし、そもそも公表していいものかを聞いておきたかったからです。

スティーブンさんは、自分も知らない、苗字が消えているため特定は難しい、ほぼ不可能だろうということでした。

それでも私はスティーブンさんのツテをたどり、日本で暮らす外国人のコミュニティをさぐり、人に会ったり、メールで連絡をしたりしました。

半年ほどしましたが、マイク氏を見つけることはできませんでした。

語り伝えられるうちに話は脚色され、細部は追加され、本人を特定する情報は消えてしまったのでしょう。

マイク氏とNとリンダについて、たしかなことはなにもわかりませんでした。

マイク氏はアメリカの帰国し、故郷でネイチャーガイドをしているとか、Nとリンダは東南アジアのどこかでふたりで暮らしているとか、まことしやかな噂だけです。

ですが、事実として確認できたことがたったひとつあります。

それはマイク氏やNのことではなく、事件の後日談です。といっても直接の後日談ではありません。

あの事件をもとにある動画がつくられました。

防犯カメラの映像はネットで世界中に拡散しました。インスピレーションを得たエジプトのチーズ会社がテレビコマーシャルを制作しました。日本語で「パンダ、キレる」、または英語で「Never say no to Panda」と動画を検索するとそのテレビコマーシャルが検索結果にあがります。

人気があったのか、シリーズになっているようです。

動画を観た人はまさかあの動画が実際の事件をもとにしたものだとは思わないでしょう。それでいいのです。

先日、私は久しぶりに動物園に行きました。

パンダは相変わらずです。だるそうに横になり、自分の人気を気にもとめていません。檻の前は大勢の人でにぎわっています。カップルや家族連れが写真を撮っています。

変わってしまったのは私自身です。

動物園でパンダを見るたび、たとえテーマパークのネズミやアヒルを前にしてもけっして考えないことをつい考えてしまうのです。

あのパンダの中にはいっているのはいったいどんな人なんだろうとーー。

<完>

お読みいただきありがとうございます。私のnoteはすべて無料です。noteアカウントがなくても「スキ」ボタンをポチッとなできます。よろしくです。