抽象画の父 カンディンスキーの残したもの

ワシリー・カンディンスキー(Wassily Kandinsky)(1866年~1944年)は一般に、ピート・モンドリアンとともに抽象絵画の創始者とされます。ロシアで生まれドイツ及びフランスでも活躍し、のちに両国の国籍を取得した。

この人、写真を見ると、画家っぽくない(失礼)。

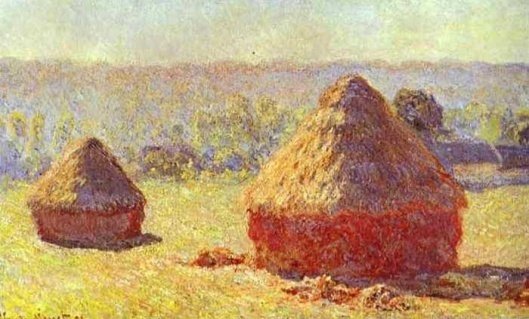

それもそうで、もともとモスクワ大学で法律と政治経済を学び、大学の教授になるコースを歩んでいた研究者気質の人なんです。それがたまたまモスクワで行われた印象派展でモネの「積み藁~朝~」という作品を見て衝撃を受け、「画家に、オレはなる!」と路線変更してドイツに渡り、シュトゥックに師事して絵を学ぶようになります。

師匠のシュトゥックは象徴主義の画家で、自己の内面を作品で表現するということをやった人なので、カンディンスキーも自己の内面を抽象的に表現するようになっていったのだと考えられます

でも最初から抽象画を描いていたわけではなく、初期の作品は印象派っぽくもあります。

1911年ごろから抽象絵画になっていきます。

こうしてカンディンスキーは画家として名声を確立していきますが、やはり研究者気質なので1922年からバウハウスで教鞭をとるようになります。(それまでの紆余曲折は長大な愛憎劇なので割愛)そこでの生徒にはヨーゼフ・アルバースなどがおり、抽象芸術を広めることになりました。

そこでの講義録が有名な著作「点と線から面へ」になり、後世の抽象芸術の教科書になっています。この本でカンディンスキーは抽象美術の理解と評価のための理論的な枠組みを提供しています。芸術作品における基本的な要素である点、線、面に焦点を当て、これらの要素がどのように相互作用して複雑な全体を形成するかを解析しています。今の美術大学でもこの本は必読だとか。

いわく

・点は芸術作品における最も単純で純粋な形 (まぁそうだろうな)

・点が空間を通じて移動することで線が生じ、それによって方向性や動きが表現される。(そうだろうな)

・水平線は落ち着きや安定を、垂直線は高さや力を、斜線は動きや緊張を象徴することがある (だんだん同意できなくなってくる)

・面は作品中の空間感を創出する。面の大きさ、形状、配置によって、平面的なキャンバスに立体的な錯覚をもたらす。(そうかもしれないけれど、確定ではないような)

・黄色はエネルギーの象徴で積極的な印象を与える(そうかもしれないけれど、心理学の範疇化も)

このような理論を展開し、抽象芸術の指針を提示したのでした。

逆に言うと、芸術家でない我々が抽象芸術を鑑賞するときに、この本を読んでおくと、作家の意図を読む参考になるでしょう。

だけど、不思議なのは上記のように心理学とも重なる理論を展開しているのに、フロイト(夢判断が有名)との関係が見られないのです。フロイトはカンディンスキーより10歳年上で、同じころにドイツにいたのにね。

誰かカンディンスキーの抽象芸術論と心理学・精神分析学の間を埋める本があれば紹介してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?