私的KAN論(仮) 第1章「愛は勝つ」を聴く前に知りたい二、三の事柄。

KANはJ-POP史上最も注目されるべき偉大なソングライターです。僕は彼の楽曲が大好きでした。理由は簡単です。めちゃくちゃいい曲が多いから。大江千里も槇原敬之もいい曲多いしカラオケで歌ったりしてましたが、千里ちゃんやマッキーと比べると圧倒的にリスナーとしての「自分」を投影しやすかった。

大江千里って関西学院大学でEPICから華々しくデビュー、「十人十色」で味覚糖CMソングに抜擢され本人もCM登場で歌い踊り、渡辺満里奈から「好きなソングライター」としてリコメンドされるだけじゃなくトレンディドラマにも出演、要するにお洒落でモテ度高めの文系シンガーソングライターとして時代の最先端を行く姿にはなかなか共感できませんでした。だって当時の自分を振り返ると男子高だしモテないし暗黒の青春期をロッキンオンや中古レコード屋に行き場のないエネルギーをぶつけるしかなかったので「塩屋」(AL「OLYMPIC」収録の名曲)や「YOU」、「渚のONE SIDE SUMMER」どれも大好きだったけど、もものすごく遠い世界を歌ってる印象で、ちょっと背伸びした憧れの「青春」に当時の自分を投影しづらかった。要するに素直に「好きなものは好き」と言える気持ち抱きしめられなかったわけです。

その点、KANの楽曲はどストライクでした。隠れ名曲「こっぱみじかい恋」を聴いてみてください。好きな彼女に情けないフラれ方をする情景に共感しない男はいないでしょう。おそらく世の中の男の大半はこんな経験してるんじゃないでしょうか。まず歌い出しがポップソングとして完璧。「ちょっと待ってよそんなこと唐突すぎるよ こっちを向いてよ冗談だろ目を見て話したい」って経験ない男っているんだろうか。いるのかなあ。いないよね?少なくても20代の僕はそんなことばっかでしたよ。悲劇ってやつはいつだって唐突に目の前にあらわれるってことを僕はKANの楽曲から学びました。

さて、もはやあらためて語ることでもないんですけどKANの最大のヒット曲「愛は勝つ」という曲が(シングルカットとして)リリースされたのは1990年です。もともとはアルバム「野球選手が夢だった」の1曲だったはずが大阪のFM局(FM802ですね)から火がつき、地上波のバラエティ番組に起用され全国的ヒットにつながっていったのはこの年の夏以降のことです。前年にはBBクイーンズによる「踊るポンポコリン」の大ヒットもありJ-POPバブルのはじまりはこの時期と言っていいかと思います。

バブル経済。今や平成ファンタジーの語り草として女子大生は全員ワンレンボディコン、ディスコのお立ち台全盛期、、、とまるで日本全国バブル経済の狂騒に巻き込まれた風に語られがちですけど実際のところはもっと地味だったと思います。同級生でディスコの黒服バイトやってた人はいましたけどね。世代的に恩恵を受けた記憶はまるでなかったんですが平和でボンクラな日常をのうのうと過ごせたことがもしかすると「恩恵」だったのかもしれませんね。東京で生活していたらまた違ってたのかもしれませんね。

その頃、ちょうど「愛は勝つ」が世の中を席巻してた時期、僕はといえば大学2回生から3回生の時期で、ちょうど1個上、2個上の先輩たちを取り巻く就職活動の状況はまさにバブル経済真っ盛り。少しでも学生を確保するための内定拘束接待などもあったと聞く。どこから聞きつけたのか、ものすごい量の求人資料が送られてきたり電話によるリクルート活動など、今から考えるとすべてファンタジーでしかない出来事ばかり。槙原敬之の「どんなときも」が主題歌として起用された映画「就職戦線異常なし」(主演/織田裕二)はもちろん当時もそう思ったし今見ても演出的に過剰なところが多数ありますが、ムードとしてはだいたいあんな感じでした。なんとなくマスコミや商社に憧れ、肩パットがやたら強調されたスーツに身を包みながらもみあげを落としサイドを刈り込んだ髪型で就職するという行為自体が通過儀礼でしかなかったと思うし、その後の「就職氷河期」がどれほどのものかなんて誰もわかってなかったし予想もしてなかったのです。そしてちょうど僕が4回生となった年から就職氷河期と呼ばれる時代は始まることになります。

とはいえ、時代の勢いでしょうが何を間違ったのか僕のようなボンクラ学生にもおそろしいことにリクルート電話は数件ありました。ほぼ興味がなかったのでスルーしてましたが、さすがに某銀行系大手の会社から連絡が来たのは驚きました。何かの間違いかいたずらかと。

「とりあえず会おうよ。第一志望はどこなの?」とかなんとかよくわかんない電話内容だったことだけは(印象として)覚えています。大学のどこかから何らかの連絡網リストが出回っていたとしか思えないんですが、当時の僕はまともに進路を考えていませんでした。モラトリアム一直線で、どうにも使えない原稿を勝手に書いて(もはや内容すら忘れましたがおそらくフリッパーズギターかムーンライダーズ)をノーアポで渋谷桜ヶ丘のロッキンオン編集部に持ち込んで没になったり(おそらくその時優しく対応してくれたのは鹿野淳さんだ)、当時太秦映画村でアルバイトしていたので映画の世界に憧れ、シネマジャックなる短編映画のオムニバス企画を立ち上げたばかりの萩本欽一が「シナリオ送ってくれたら読むよお」と雑誌の取材か何かで語っていたのを読み、日比谷の映画館に欽ちゃんが現れる情報を入手した僕はこれまたシナリオのテイにもなってないどうしようもない(しかも手書き)企画を直接渡しに行ったりしていた。いやあ、アホだ。アホすぎる。「どうだい。直接渡したんだぜ」と自分の行動に満足してしまい、鳴らない電話を何ヶ月も待ち続けた。完全にどうかしてるよ、まったく!

そんなボンクラどころかとんでもないクズな日常を過ごしていたのですが、そんな僕を置いてけぼりにしながら急速な勢いでJ-POPは日本全国に波及していきました。

当時僕が住んでいたところから自転車で15分ぐらいのところに蚕ノ社という駅がありました。そこの銭湯は料金が安い割に今でいうスーパー銭湯並みの設備だったので暇さえあれば何時間も過ごしていたのです。関西で圧倒的シェアを誇るFM802がずっとヘビロしている浴場なので、ミストサウナを全身に浴びながら最新のJ-POPを堪能するのがとにかく心地よかった。思えばMr.Childrenもエル・アール(「BYE BYE POPSICLIE一度だけのNo.1」でした。サウナで泣いた)もスピッツ(「裸のままで」。この曲との出会いが僕を次作「君が思い出になる前に」フラゲにつながった)も、この局のおかげで彼らの音楽に触れることができた。そしてもちろんKANも。なんの取り柄もないボンクラな学生に彼が紡ぎ出したメロディはすっと染み込んでいくような魅力があったのです。

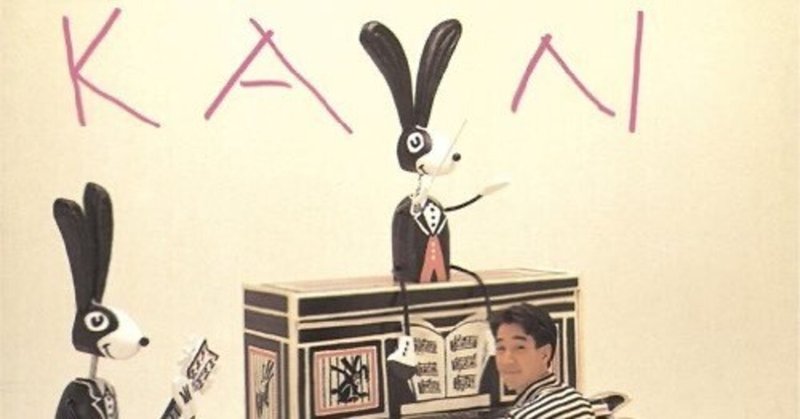

ここでKANの楽曲との出会いを書いてみたいと思います。昨年11月に上梓させていただきました拙著「歌謡曲meetsシティ・ポップの時代」の中でも取り上げましたが、僕が初めてまともにKANの楽曲を聞いたのは「REGRETS」なのです。だけどもともとKANという名前は知ってたんですね。たぶんGBだったと思うが、小さな囲み記事は彼のデビューアルバム「テレビの中に」を取り上げていた。なんて不思議な名前のアーティストが出てきたなと思ったことはやけに覚えています。

アーティスト表記から、ちょっとだけオリエンタルな響きも勝手に感じた僕だったのですが、すぐに手が出ることは残念ながらありませんでした。「テレビの中に」というアルバムタイトルは気になりましたが。だけど、手に取るまで至らなかったのは当時のKANの髪型と風貌だったんじゃないかと今では思ってます。短めに刈り上げられた髪型とソフトスーツ(っぽいものを着た写真を見かけた)から僕が連想したのは当時流行していた久保田利伸のようなダンスミュージックのような音楽と勝手に勘違いしてたんですね。その頃の僕はといえば大滝詠一を始めとするナイアガラ・ファミリーの音楽にどっぷり浸かり、彼らのルーツとされる1950〜60年代の洋楽を聴き始めたタイミングでもあったので「ちょっと違うかも」と思ってしまったのです。

そんな風に聴かず嫌いのまま月日は過ぎていきました。だけど運命は不思議なものでひょっこりきっかけは訪れました。そう、僕は彼の音楽(?)とめぐり逢うことになるんですよ。そしてその出会いは意外な形で、彼の楽曲よりも先に「声」というかシャウトに触れることになるのです。

それは忘れもしない1988年5月のことでした。当時杉真理が松尾清憲と組んだポップ・ロックユニットBOXの1st AL「BOX POPS」が発売された月です。アルバムに収録されている1曲にKANが参加していたのです。それも「シャウト」担当でですよ。まともに彼の楽曲を1曲も聞いていないのに、僕はまず彼のシャウトに触れることになったのだ。「Train To The Heaven」っていう実にビートルズな1曲で、おそらくかなりニッチな参加なので知らない人もいるかもしれないのでファンの方にはぜひ聴いて欲しいですね。KANさん、立派にシャウトしてますよ、実にロックンローラーなシャウトを。アルバムのクレジットにもしっかり“KAN“と掲載されております。

当時の僕にとって男性ソロのシンガーソングライターといえば杉真理や佐野元春、伊藤銀次といったナイアガラ系のミュージシャンが中心で、他に聴いていたのは前述してる大江千里、あとは安藤秀樹、高橋幸宏やトッド・ラングレンプロデュースで気になっていた高野寛といった面々。どこまで知られてるは不明ですが銀次さんも当時何かのインタビューでKANのことは取り上げられていたんですよね。ちょうど「愛は勝つ」が大ヒットした直後で、僕の記憶が正しければ「彼のシャウトは僕らの世代とは違う洋楽との距離感がある」とかそんな風なことを語ってた記憶がありますね(書庫発掘して論旨は後ほど確認します)。で、その表現ってシンガーソングライターKANを語っていく上ですごく大事なポイントなだと思うのです。ビートルズやビリー・ジョエル、ギルバート・オサリヴァン、スティーヴィー・ワンダーといったアーティストから多大な影響を受けつつも、先人たちと同じ、つまり「焼き直し」になることなくJ-POPとして耐久性のある楽曲を遺していけたのは上の世代とは違った距離感でルーツ・ミュージックと接していけたことはかなり大きな要素だったのではないでしょうか。

まず音楽に触れる環境の差はあると思うんですよね。テレビやラジオ、雑誌に至る情報環境の進化。ある程度大都市で多感な時期を過ごすことが可能であれば最先端(とされる)洋楽のレコードや新譜情報は入手できたはずなんです。これが上の世代との明確な差です。はっぴいえんど伝説のエピソードとしてよく語られるバッファロースプリングフィールドのレコードをたまたま大瀧(詠一)さんが新宿かどこかで見つけて公衆電話で細野晴臣さんを呼び出したというのがありますけど、タワーレコードもWAVEも、そもそも輸入盤を手にいれる行為自体が大変だったからこそ限られた情報を骨の髄まで吸収しようとするし、それこそ海の向こうのポップ・ミュージックの存在は神々しいまでに大切な存在だったのではなかったのかと想像できます。大瀧さんや細野さんが1947〜48年生まれでKAN(1962年生まれ)とは約ひとまわり以上の年の差があります。佐野元春や杉真理は1954〜56年生まれでこの辺になると小学1年生のときの最上級生といったことでしょう。こうやって考えると物事の物差し自体がまるで異なる感覚、お分かりでしょう。

1962年生まれとなると大学生でバブル経済直前、洋楽のヒットチャート的にもMTVポップ全盛期でFMラジオや深夜の音楽番組をチェックしていれば流行りのミュージックビデオに触れることは難しい時代ではなかったはず。洋楽を中心とした音楽雑誌も当たり前のように書店に並んでおり、鈴木英人のイラストが華やかに彩りを添えていた雑誌「FM station」や小学館から発行されていた「FMレコパル」とFMラジオの専門誌が普通に情報誌として影響力を持っていた時代でもありました。そりゃ洋楽との距離感も縮まって当然のことですよね。つまり情報としての時差がなくなっていくことにより原液との距離感が縮まったことは当然「体現化」された楽曲にあらわれます。インスパイア元の「原液」がたとえ同じものでも違ったものとして形になっていく。ここが70〜80年代中盤までの世代とそれ以降の世代のミュージシャンの違いです。料理に例えると同じ「原材料」で似通ったレシピでも最終的味付けの具合で味が異なるように。

そんな(いい意味での)世代格差ともいうべきエッセンスは「愛は勝つ」以前の彼の楽曲でも十分に感じ取れることはできます。カジュアルな感覚で洋楽のコアな部分に触れていった世代だからこその魅力は1stAL「テレビの中に」を聴けばよくわかります。ブラコン風味の軽快なダンスナンバー「SPUNKY DANCE〜賑やかな週末〜」やシティ・ポップ歌謡な味付けが時代を感じさせる「悲しきGRADUAITION」、「セルロイドシティも日が暮れて」やデビューシングルにもなった「テレビの中に」には彼が敬愛してやまないビリー・ジョエルのDNAが感じられる初期KANの傑作ではないでしょうか。特に「テレビの中に」は自身でも語っているようにビリー・ジョエルでもロックンロール側の名曲「EASY MONEY」を狙ったと語ってるようにリズム重視の彼独特の譜割りはすでに見受けられます。「こんな風な気持ち」を「こん/な風な/気持/ち」と刻んでいくことはそれだけルーツである洋楽要素を血肉化している証拠でもあります。ソングライターとして鋭敏な感覚はデビューアルバム時点で兼ね備えられていた点はもっと評価されるべきです。

ただ意外なことにデビューアルバムは作詞に関してすべて彼が手がけていたわけではありませんでした。「SPUNKY〜」「悲しき〜」は森浩美だし「ARE YOU READY TO BE~着衣のままで」「MEMORIES OF FUTURE」は川村真澄、「FAIRY TALE」は小林まさみと当時すでにプロの作詞家として活躍されていた方々が参加しています。これは僕の推測でしかありませんが、久保田利伸や崎谷健次郎といった当時先行してデビューしていた若手アーティストと同カテゴリーでKANを売り出していこうという狙いがあったのかもしれません。安藤秀樹は作詞家という角度でしたが、大沢誉志幸や岡村靖幸、それこそ久保田利伸、崎谷健次郎らは作曲家としても多くのアーティストに楽曲提供をしており、その話題性で持って自身のアーティストプロモーションにつなげていくという手法が取られていた時代でもありました。実際「誰々のあの曲を手掛けている」という事実を並べられると「じゃあ聴いてみようかな」となりやすいし僕の周りでも「久保田利伸って田原俊彦の「It`s BAD」を作ってるんだぜ」とデビューアルバム「SHAKE IT PARADICE」のダビングテープ(おそらく誰かがレンタルで手に入れた)はクラス中で出回りましたし。TM NETWORKも本格的ブレイクは「GET WILD」ですが渡辺美里への「My Revolution」をはじめとする楽曲提供という事実があってこそ田舎の高校生まで届いたと思いますし。

もし全曲作詞をKANが手掛けていたら、と思わないわけでもありませんが、ここでプロの作詞家とのコラボレイトを行ったからこそ、後々数々の名曲を書き上げることができたという見方もあります。あの佐野元春だってデビューアルバムでは大村雅朗や伊藤銀次がアレンジャーとして参加していますしプロデビューするにあたっての通過儀礼として必要不可欠な形だったのでしょう。

そしてプロデビューするにあたり、アマチュアミュージシャンが当たる壁として「歌詞」は避けて通れない部分です。レコード会社のディレクターや宣伝スタッフ、事務所のマネージャー、またはライブ制作を行うイベンターなどなど、、関わる人間が増えていくことは意見も多くなります。もっとキャッチーで覚えやすいメロディをとか曲構成をわかりやすくしないと伝わらないなんて意見は日常茶飯事です。ただ「多くの人に理解されるためには」という命題を抱えることはメジャーで行っていく上で当たり前のことであり、僕自身はサウンドプロデューサーや作詞家、もしくは作曲家といった外部の血を導入することは悪いことではないと考える派です。そういう意味でもKANのデビューアルバムは歌詞やサウンドプロダクション含め、荒削りな面もありますが「未完成さ」が味わい深い作品だと思ってます。この作品があってこそ、のちの名盤「HAPPY TYTLE-幸福選手権-」「野球選手が夢だった」や「ゆっくり風呂につかりたい」があるわけですし。「悲しきGRADUAITION」の青々しいヴォーカルはもしかしたらこのアルバムでしか聴けないかもしれません。そんな初々しさも含めてシンガーソングライターKANの序章を飾るにふさわしい作品なのではないでしょうか。

「テレビの中に」って曲はひたすら自分を鼓舞しまくって励ましながら悪戦苦闘する主人公が描かれてます。この数年後、世代を越えて多くの人々を勇気づけた名曲「愛は勝つ」が生まれるわけですが、ようやくそこで「テレビの中で」鳴り響く偉業を成し得ることができた、、なんて考えると人間の歴史ってやっぱり面白いもんだなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?