藝人春秋Diaryをめぐる長き旅路(仮)第1章抱いた腰がチャッチャッチャッはザ・ベストテンのスポットライトで観たんですよね。その2

第1章その2

「哲っちゃん、日本人ってのはさ、下駄履いてアイスクリーム食ってるようなもんだよ」

(林哲司著/「ナインストーリーズ」扶桑社刊)

洋楽直下の影響を受けた新しいポップスを作るべく、奮闘していた若き日の林哲司が作曲家/編曲家の先輩である筒美京平から受けた言葉である。言い得て妙。革靴を履いて団子を食う、もしくはスニーカーを履いて蕎麦をたぐるってなるとまた全然違うし絶妙なバランス感覚を求められるわけであり、紋付袴でアイスクリームじゃ意味合いが違ってくる。あくまで下駄履いてアイスクリームなんですよね。あくまで70年代末期の時点では。

80年代に入り、下駄はスニーカーに、アイスクリームはおまんじゅうへと進化していった。ハーゲンダッツやサーティーワンといったアイスクリームブランドが全国で当たり前のように食べることが出来るようになり、90年代J-POPバブルの狂騒へと突入していく。

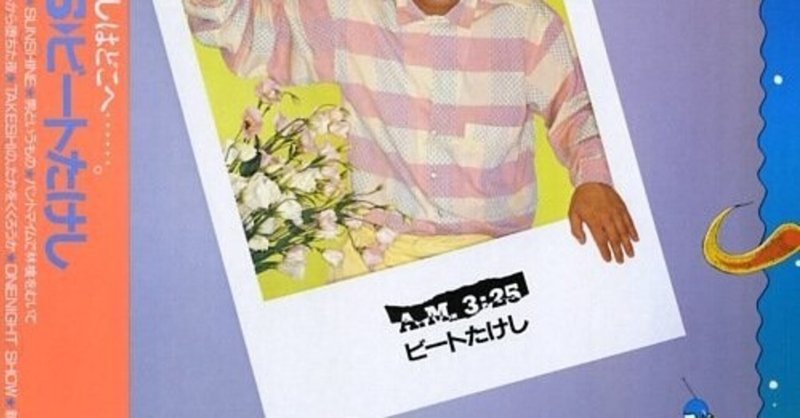

ビートたけしが「抱いた腰がチャッチャッチャッ」でヒットチャートに殴り込みをかけたのが1984年。数年後に訪れるJ-POPバブルの萌芽が少しづつ育っていった時期、まだ歌番組がヒットの鍵を握っていた。実際、この曲ではNTV「トップテン」、CX「夜のヒットスタジオ」、そしてTBS「ザ・ベストテン」と歌番組メインどころを制覇してるプロモーション体制をみても(少なくてもレコード会社は)「売り」の体制だったのではないか。いわゆるブレイクスルー狙い。実際田舎のボンクラ中学生だったボクの目には「おれたちひょうきん族」での「ひょうきんベストテン」内のお笑いの延長戦上の余技ではなく本気の「うた」への挑戦を続けていた気がする。

ちなみにビートたけしが「ザ・ベストテン」スポットライト枠に出演した際のランキングは以下。

ザ・ベストテン 1984年10月25日OA

1位 星屑のステージ チェッカーズ

2位 ヤマトナデシコ七変化 小泉今日子

3位 バージンブルー SALLY

4位 べらんべぇ!伊達男 シブがき隊

5位 ラ・ヴィアンローズ 吉川晃司

6位 永遠に秘密さ 近藤真彦

7位 泣かないで 舘ひろし

8位 最愛 柏原芳恵

9位 十戒(1984) 中森明菜

10位 恋はじめまして 岡田由希子

まだまだアイスクリームを食べながら下駄を履いているようなラインナップだが、70年代歌謡独特の薄暗さが消えつつあることはわかる。時代の変わり目だったんですよね、やはり。

「抱いた腰が〜」の作曲を担当した大澤誉志幸も1984年、つまりこの曲がリリースされた年は自身のアーティスト活動を活発に行っておりネクストブレイカーとして注目を集めていた。後年彼に続いていったのが同じように作家先行型だった岡村靖幸、安藤秀樹など。今にして思えば大澤〜岡村〜安藤の流れはEPIC SONYの男性ソロアーティスト売り出しの定番インフラみたいなものだったんだろうか、大江千里以外は。千里ちゃんが作家活動し始めるのはソロデビューしてずいぶん経ってからなので。ボクが思うに作家と自作自演ってやっぱり違うんですよね。たとえばデモ時点でいい意味でラフ、それこそギター1本弾き語りでじゃんじゃかただ歌ってるぐらいのものを何も考えずに大量生産できるひとが作家としても大成することが多いと思う。根を詰めたデモを作成するタイプはやっぱり自作自演タイプで、槇原敬之はそこに当てはまる気がする。90年代に大量のヒットソングを世に送り出した織田哲郎はラフなデモが多かったと聞く(今は知りません)。あくまで素材であるデモをどう調理してどう形にするのか。そういった余白のありなしもまたヒットソングを生む秘訣なのかもしれない。実際大澤のデモはこの当時ギター1本で作成したものが多かったらしいし。

今でいうところのボカロPからソロへと華麗にブレイクを果たした米津玄師や藤井風ぐらいの注目度はあったのではないか。もともと大澤はクラウディ・スカイというバンドでデビューを果たしていたが結果を出せずに空中分解、83年にソロアルバム「まずいリズムでベルが鳴る」でソロアーティストとしてのキャリアをスタートさせるも、沢田研二の「お前にチェックイン」など作曲家としてのキャリアが先行してたがゆえ、ブレイクスルーまでには時間がかかりまくった。

84年資生堂夏のキャンペーンソングにも選ばれ、ヒット確実かと思いきや、そろそろ化粧品会社同士のCMソング合戦も下火になっており「その気×××(mistake)」はオリコン最高23位でベスト10入りを逃すも、日清カップヌードルCMソングに選ばれた次作「そして僕は途方に暮れる」が売れてしまった。「その気〜」は中坊だったボクにとっては極めて刺激的かつ難解なセンスが問われる曲だなと思った記憶がある。ダンサブルでエロティックかつ先鋭的なこのナンバーで化粧品CMに起用されたのは今の視点で考えてもかなり画期的なことだったと思いますよ。

そして大澤作品といえば鈴木雅之の「ガラス越しに消えた夏」だ。ボクはまだ「夕やけニャンニャン」MC担当だった田代まさしが「おーい!リーダーのソロアルバムが出たぞお」と現物片手に司会者席へ向かった映像を今でも覚えている。そういえばソロシングル「新島の伝説」を知ったのもたぶんこの番組だったなァ。売れると思ってシングル買いましたけどまあ売れませんでしたね。アートワーク含めて名作だとは思ってますけどね。

芸人が歌を演る。別に珍しいことでもなんでもないし、今だって第一線で活躍している霜降り明星の粗品はボカロPとしても優れた作品をリリースしているし、藤井隆の「松本隆愛」だってもはや芸人の余技を越え、下手するとサイドワークならぬメインワーク並に自身でレーベルを主催するなど定期的に活動している。「余技」ではなく「本業」並にエネルギーを注ぎレコード、ライブと精力的に活動したこの時期のビートたけしはまさに「お笑い」と「ロック」を両立させた先駆者だった。それゆえにwithたけし軍団名義でシングルをリリースし続けたのは彼一流の照れ隠しだったと思う。「抱いた腰が〜」にしろ、掛け合いの「チャッチャッチャ」ってコーラスなんかまさにソレじゃないか。

「抱いた腰が~」の話がなんとなく芸人が歌を歌うことについての話になりつつありますけど、考察しているうちに小滝詠一の「冷麺で恋をして」をふと思い出してしまった。ボクはこの曲がきっかけで高田文夫センセと会えることになったってことも。

2000年代初頭、ボクはフリーペーパーの編集を行っていた。もともとインディーロックを扱うことが目的で作られたこのフリーペーパーは編集長にボクが就任するやいなやノー・ルール、ノーカテゴリーの無法地帯と化す。つまり編集長であるボクが「面白い」と思えば掲載ってやつだ。NONA REEVESの西寺郷太インタビューなど1つの新譜に対して三ヶ月連続掲載など普通に行っていた。郷太くんのようにインタビュー・パフォーマンスが優れたアーティストでも文字数制限でやむなく削らねばならないのは編集を行う上で避けて通れない作業なんですけど嫌だったんですよね、それで物事が伝わらない、もしくは曲がって伝わるのが。なのでぎりぎりまで文字の級数を小さくし読みやすさは度外視、さらに話が終わるまで掲載しちゃえと掲載が延々続くわけだ。その流れで彼のおそらく人目につくという意味でば初の連載小説「数学教師」も連載していた。始まって間もなく休刊になりましたけどね。

このフリーペーパーの無法地帯をあらわすもっともわかりやすい例として挙げられるのが小柳ルミ子の連載だろう。ボクの人生における、水道橋博士の「藝人春秋」シリーズでいうところの三叉叉三、もしくは寺門ジモン的存在。ちょうど彼女が「ロックをやる」と言い出し、rumikoと改名、そのタイミングでボクは彼女と毎月話をしてページをまとめていくという偉業、いや異業に関わっていくことになる。

「小柳温泉」と題し毎月新譜をルミ子が勝手にぶった切る1ページ連載企画。さらにコラム的にルミ子が見た芸能裏話を年代別に毎月載せていた。もちろん掲載できる範囲でだ(笑)1980年代後半までの香ばしいエピソードの数々はまあ震えますよ。毎月六本木にあった彼女の事務所で取材をし、決まってそのあとは食事会。西麻布の某高級焼肉屋に連行され、2軒目もおそらく自費じゃ絶対無理目なBar。最後は彼女の愛車白いベンツで(マネージャーが運転)ボクの自宅まで送り届けてくれるという至れり尽くせりなおもてなしなど受けたことがないボクは毎月緊張しながら焼肉を頬張った。歯に衣を着せぬ新曲批評はアーティストを怒らせた(笑)けど貶されなきゃ面白くないっていうシャレをわかる方々も多かったのは事実でこの連載がきっかけでボクは当時「編集会議」の編集長をやっていた元週刊文春の花田さんから連絡がきてインタビューを受けることになった。このエピソードは別章にてまとめますので乞うご期待。

さてボクが高田文夫センセと出会ったお話だった。

「冷麺で恋をして」の仕掛け人という切り口だったがボクが一方的に会いたかっただけなのだ。なので誌面上では「コミックソング」特集と銘打ちながらも、氏の放送作家になる前から現在に至るまで、、、できるかぎり誌面を占拠したっていいじゃんと思い覚悟を決めて指定されたニッポン放送へ。生放送が終わったばかりの高田センセは明らかに疲れていた。なのでかわからないがものすごいマシンガントーク、というか早口で語る、語る、語る。正味15分。「もうこれぐらいでいいだろ?じゃあな!」とインタビューは強制終了。15分かよ、、、とボクは思ったがテープ起こしをしてみて驚いた。まあ密度の濃い内容というか文字数だけで全部掲載したら5〜6ページになる濃度。当たり前ですけどミュージシャンの喋りと芸人の世界の喋りの濃度の違いをあからさまに感じましたね。インタビュー翌日だったか、ボクは偶然六本木の街で高田センセとばったり再会した。「あ、昨日はありがとうございました」前日とは打って変わっての丁寧な挨拶をされ、ものすごく恐縮してしまったことは覚えている。

思えばあの時期ボクはとんでもない量の特膿な方々とアクセスしていた。2003年に浅草キッド名義で出版された「濃厚民族」並のアブラギッシュかつ破壊力満点な方々との邂逅は楽しくもありしんどかった。ボクの勝手な編集脳は当時「いかに浅草キッドとアクセスできるか」。そんなことばかり考えていた。次号こそ次号こそと思っていたけど2003年10月あえなく休刊。まさに「濃厚民族」が発刊された年。アブラギッシュな邂逅の連続にボクはどうやら胸ヤケしたらしい。そしてボクは途方に暮れる前にすべての外界に通じる窓をシャットダウンし誰にも会わない日々が続いていた。二ヶ月ばかり過ぎた頃だろうか。ひょんな縁からさらなる「濃厚民族」の巣窟へと足を踏み入れることになり、浅草キッド、いや水道橋博士とのニアミスが起きるとはこの時点ではまったく思いもしなかった。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?