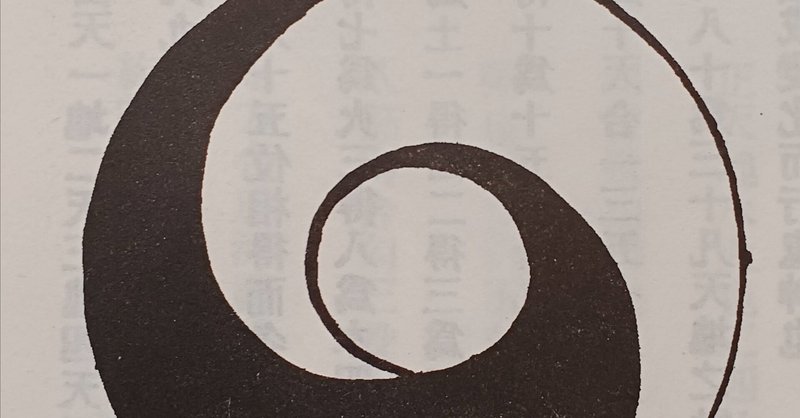

陳氏太極拳図説(9)八卦変六十四卦図

八卦変六十四卦図

右は八卦が太極両儀四象八卦に過ぎないことを示している。六十四卦は変化に過ぎない。すなわち『周易』「繫辞伝」の「八卦は列を成し、象は其の中にある。よりてこれを重ねて、爻はその中にある。剛柔が互いに推して、変はその中にある」である。たとえば、乾は陽剛であり、乾◯◯◯の下の一つの爻を陰に変えれば巽◯◯●であり、二つの爻を陰に変えれば艮◯●●であり、三つ爻を陰に変えれば坤●●●である。坤は陰柔であり、坤●●●の下の一つの爻を陽に変えれば震●●◯であり、二つの爻を変えれば兌●◯◯であり、三つの爻を変えれば乾◯◯◯である。これは剛と柔が互いに推しているのである。そもそも三画卦を重ねて六画卦を作らなければ(原文は「作るのでは」)、六十四卦が互いに変化することができない。思うに最初から六画であればこそ六十四卦が変化するのである。そのため各一卦が六変して本卦に帰り、下爻がことごとく変じて(原文は「下爻の画が変じて」)七変となり、本卦と連なって八卦になり、八に八をかけて六十四卦になる。古の聖人が天地陰陽の変化の妙をみるさまは、もとよりこのようである。そのためこれを「易(変わる)」と名付けたのである。もし宋儒の説に基づいて、一が二に分かれ、二が四に分かれ、四が八に分かれ、八が十六に分かれ、十六が三十二に分かれ、三十二が六十四に分かれるのでは、死数にほかならず、どうして「易」とすることができようか。かつ通じても卦をなさない。思うに八に八をかけることで陰陽自然造化の妙が現れるのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?