欧州サッカースタジアム開発の現状

こんにちは。Kid.iAです。

つい先日、二人の子供の卒園式がありました。

それぞれ違う園なのに同日で重なってしまったことでバタバタしたものの、なんとか無事に終えることができました。

4月からまた新しい環境でも楽しんで過ごしていってくれると親としては嬉しいです。

さて、そんなこんなで気が付けば前回投稿からかなりの時間が経ちおよそ一カ月ぶりの投稿です。

前々回の投稿から、欧州サッカーを12個の観点から俯瞰して見ることができるUEFA発行の「Club Licensing Benchmarking Report」を取り上げ、個人的に興味がそそられた部分にフォーカスし自分なりに内容を整理して書いています。(このシリーズ、果たしていつ終えることができるのだろうか…汗)

毎回情報を軸とした問いを立て考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回はレポート内容の中から4章「Infrastructure(インフラ)」にフォーカスします。

一言にインフラと言いますが、(欧州に限らず)サッカーにおけるインフラとは一体何を指しているのでしょうか?

それは以下の2つです。

サッカーにおける主なインフラとは「スタジアム」と「トレーニング施設」です。

今回はその金額規模やビジネスに与える影響力の大きさを考えて、「スタジアムのみ」にフォーカスして書いていければと思います。

以上のことを踏まえて、ここからは以下3つの観点から「欧州サッカースタジアム開発の現状」というテーマで書いていきたいと思います。

1. スタジアムプロジェクトの数と分類

皆さんは「サッカースタジアム」の建設が年間どれくらい行われているかイメージできますか?

日本国内で考えると、少し前でいえばガンバ大阪の「パナソニックスタジアム吹田」、最近では京都サンガF.C.の「サンガスタジアム by KYOCERA」、プロジェクト進行中のものでいえばV・ファーレン長崎(ジャパネットグループ)の「長崎スタジアムシティプロジェクト」等が頭に浮かぶ方もいらっしゃると思います。

そうした事例が頭に浮かぶものの、スタジアム開発というものは大規模な投資や時間も必要になるであろうことから「頻繁に行われるものではない」というのが私の最初の印象でした。

しかし、UEFAのレポート内に記載されていた欧州サッカーのデータを見て少し驚きました。

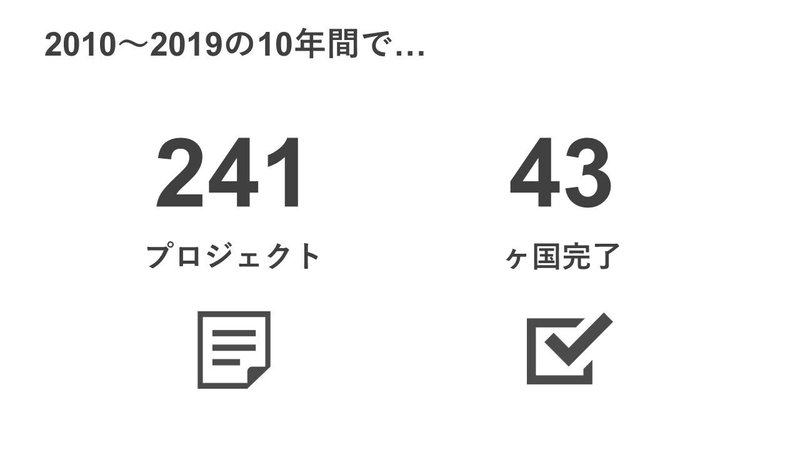

2010年から2019年の過去10年間で実施されたスタジアム関連プロジェクトの数はなんと241もありました(年間でおよそ24の計算)。

そして同期間でプロジェクトが完遂された国の数は43ヶ国に及びます。それらはイスラエルの5,000人規模からロシアの81,000人規模のスタジアムまで様々です。

また、プロジェクト実施数の多かった国がトルコとポーランドで、10年間で20以上を完遂した国はこの2カ国のみとなっています。理由の一つにポーランドはEURO2012に向けて国全体で会場整備事業が起こったことが挙げられます。

考えてみれば日本のワールドカップ開催時もそうでしたし、オリンピック等を含めて「大規模イベントの開催をキッカケとしてプロジェクトが立ち上がる」ことが少なくなさそうです。

ではそのように欧州で数多く実施されてきたスタジアム関連プロジェクトですが、一体どのような切り口で分析できるものなのでしょうか?

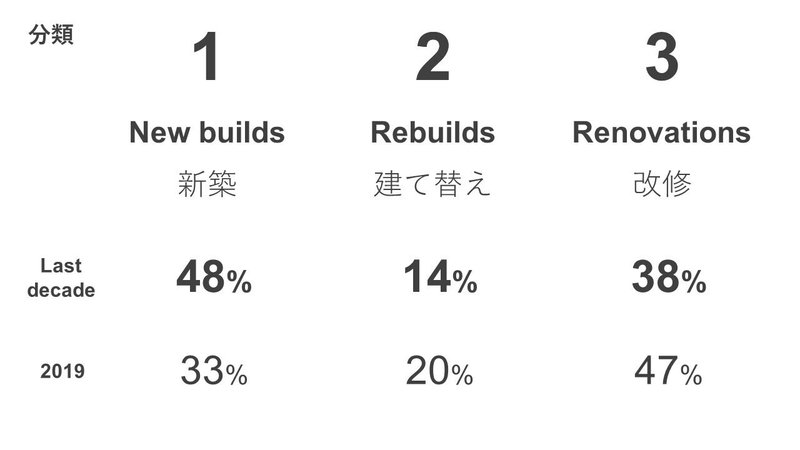

UEFAのレポート内では以下「3つのカテゴリ」で分類を試みています。(対象は上記と同様、2010年から2019年の過去10年間で実施されたスタジアムプロジェクト)

一つ目は「New Builds(新築)」です。これは「新しい用地に、新しく建築されたスタジアム」を指し、全対象プロジェクトの48%を占めます。

二つ目は「Rebuilds(建て替え)」です。これは「既存の用地で、建物の殆どを再構築されたスタジアム」を指し、全体の14%を占めます。

最後に三つ目が「Renovations(改修)」です。これは「大幅な改修工事が実施された既存スタジアム」を指し、全体の38%を占めます。

こうして分類してみると「意外に新築が多いな」というのが私の印象です。データを見る前は「建て替え」や「改修」が多いイメージでした。

過去10年でみると「新築」が比較的多いという結果ですが、直近の2019年だけでみても全体の三分の一もあります。2019年に完成したスパーズの「トッテナム・ホットスパースタジアム」などはこれに含まれます。(サッカー好きは皆そうだと思いますが、いつか行ってみたいと思わせてくれる素晴らしいスタジアムです)

2. スタジアムの所有権

続いて、サッカースタジアムを考える上で外せない要素のひとつが「所有権(Stadium Ownership)」です。

所有権について、まずは大きく以下2つに分類してみたいと思います。

一つは実際にホームスタジアムとして活用するクラブが所有する形、もう一つはクラブのホームタウンの自治体が所有する形です。

日本のJリーグの現状を調べてみると、ほぼ全てのJクラブが自治体所有の形をとっています。

その理由の一つとして、スタジアムを自前で建設し所有するとなると莫大な投資・資金が必要で、日本のクラブでそうした大規模な投資をできるクラブがまだまだ少ないということが挙げられると思います。

では日本と比べ規模の大きなクラブも多数ある欧州サッカー界ではクラブ所有の形が多いのでしょうか?

実際にレポート内の分析結果をみてみましょう。

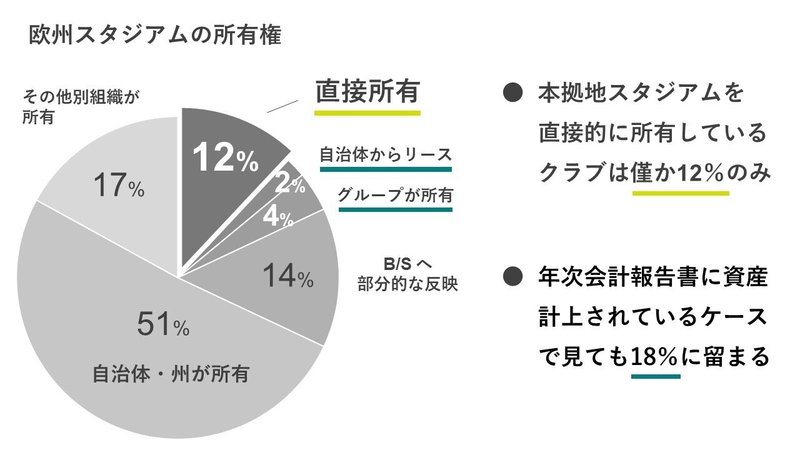

UEFA加盟諸国のトップリーグクラブのうち本拠地スタジアムを直接的に所有しているクラブは僅か12%のみでした。

自治体からのリースやグループとして所有しているパターンを合算しても、年次会計報告書にスタジアムが資産計上されているクラブの割合は全体の18%しかありません。

欧州サッカークラブといえどもスタジアム所有権の直接所有は「まだまだマイノリティ」と言わざるを得ないということです。

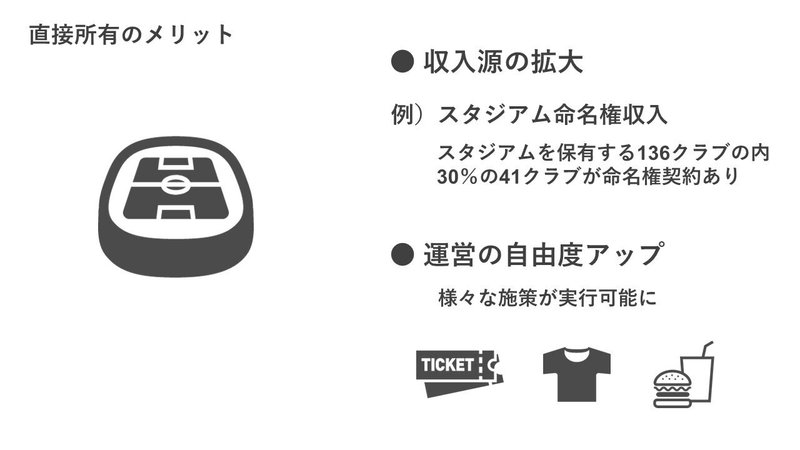

では、そもそも直接所有のメリットは何なのでしょうか?

一つはスタジアム関連の収入が全てクラブに入ることです。例えばスタジアムの命名権収入も得られる可能性があり収入源の拡大にも寄与します(実際に所有権のあるクラブの30%は命名権契約ありというデータも)。

また運営の自由度が上がることで新規のイベント実施や物販・飲食などのサービスが改善され、ファンエンゲージメントを上げることにも繋がります。

とはいえ、上述したように莫大な投資が必要となるため簡単には手が出せないのが直接所有の形。そんな中でも、クラブ所有をしなくともクラブ側にメリットが最大限でるように工夫したのが冒頭にも登場したガンバ大阪の「パナソニックスタジアム吹田」の事例です。

建設資金は法人や個人からの寄付金中心(7割以上の105億円)で集め、残りは助成金で対応しました。用地は大阪府から吹田市が定期借地権者として土地賃借料を支払うことで賃借しています。そして完成した建物は募金団体が吹田市に寄贈した上で実際の運営を「指定管理者」としてクラブが実施、前述の土地賃借料やスタジアムの大規模修繕費などをクラブが負担する一方で興行収入を得られるスキームを取っています。

所有者は自治体のままでネーミングライツ等は自治体の収入になるようですが、各種スタジアム収入源をクラブが可能な限り享受できるようなスキームになっており、建設資金を負担するリスクを最大限に抑えた点を含めても日本のスタジアムプロジェクトの好例と言えるのではないでしょうか。

3. スタジアム開発の留意点

ここからは「Club Licensing Benchmarking Report」には記載されていない内容なのですが、そもそもスタジアム開発を検討していく上で留意すべきこと(重要なこと)には何があるのかを考えるにあたり、同じくUEFAがまとめた「良質なスタジアム建設の手引き」という資料を参考に自分なりにまとめてみました。

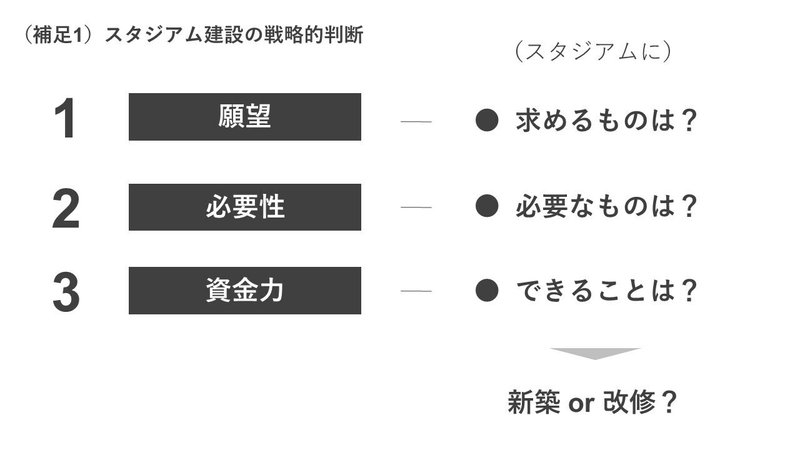

一つは「スタジアム建設の目的を踏まえた戦略的判断」が重要だということです。

まずスタジアムに「求めるもの」を考える必要があります(願望)。それが決まれば、次にその願望を叶えるために「必要なもの」を考えます(必要性)。そして、最後にクラブの財務力の範囲内で「できること」を検討します(資金力)。

そのプロセスを踏まえた結果として、上述した「3つの分類」のどれが適切か(新築?or 改修?etc.)がはじめてわかるのです。

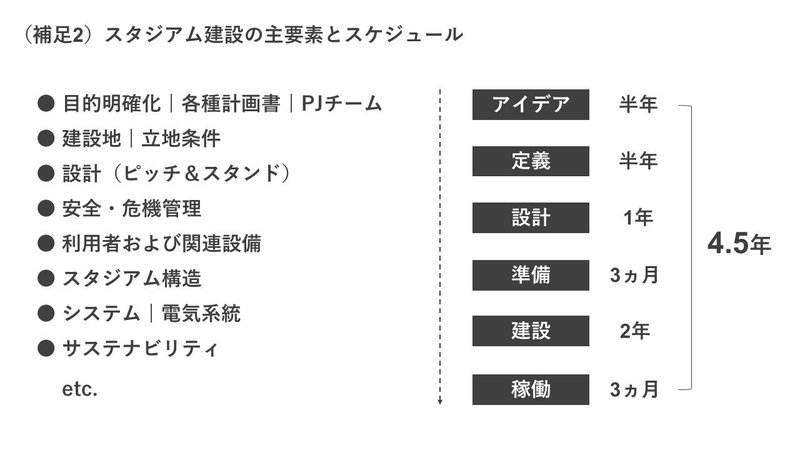

そしてもう一つ、スタジアムプロジェクトというものは様々な分野における専門性を必要とし、構想段階から実際の稼働まで大体4年半はかかる長期プロジェクトだということです(要素や期間は一例であり、絶対的なものではありません)。

目的を明確化した後、各種計画書の作成やプロジェクトチームの結成が必要になります。それに続く形で地域コミュニティとの話し合いも絡んでくる建設地の検討や、観戦者のアクセスも加味して検討される立地条件といった要素を始め、ピッチやスタンドの設計、各種利用者を想定した関連設備やサステナビリティの検討等も重要な要素としてあります。

詳細は本noteでは割愛しますがより細かな内容を知りたい方は以下からレポート内容をチェックして頂ければと思います。

UEFAガイド:良質なスタジアム建設の手引き

まとめ

世界各国それぞれのスタジアム開発の現場において、プロフェッショナルで構成されるプロジェクトチームが関連する要素を綿密に検討・判断しながら一つ一つ計画を実行に移していくことで、欧州の241ものプロジェクトが10年間のうちに完遂されたという事実を考えると本当に凄いという他ありません。

サッカーをプレーするためにサッカーを楽しむために必要不可欠なインフラであるスタジアムですが、今後も素敵な開発プロジェクトが世界各国で続いていくことを期待しています。

次回以降も「Club Licensing Benchmarking Report」シリーズが続きます。

もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

(追記)他にも執筆したスポーツビジネス関連投稿を以下にまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?