欧州サッカークラブの「稼ぐ額」と「稼ぎ方」

こんにちは。Kid.iAです。

突然ですが、つい先日車を買い替えました。

(MINIのCLUBMANです。外のデザインもですが個人的に内装がかなり好みです。)

国産から欧州メーカーになったことも含め、各種機能に全然慣れず当分は悪戦苦闘の日々が続きそうです・・・。(運転自体はめちゃ楽しいのでコロナが落ち着いたら遠出したい。)

さて「欧州」といえば(超むりやりこじ付けます)、現在投稿が続いている「Club Licensing Benchmarking Report」を取り上げた「欧州サッカークラブ」シリーズ。

早くも今回で4回目となります。

⬇️ シリーズの過去投稿はコチラ

毎回情報を軸とした問いを立て考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回はレポート内容の中から7章「Club Revenue(クラブ収入)」にフォーカスします。

一般的に、日本のJリーグクラブと比較して欧州クラブの収入規模は大きいと言われます。

では一体それは「どの程度の規模感」なのか、またそれほどの収入を「どこから得て」いるのか、以下構成で書いていきたいと思います。

1. 欧州サッカークラブの「稼ぐ額」とは?

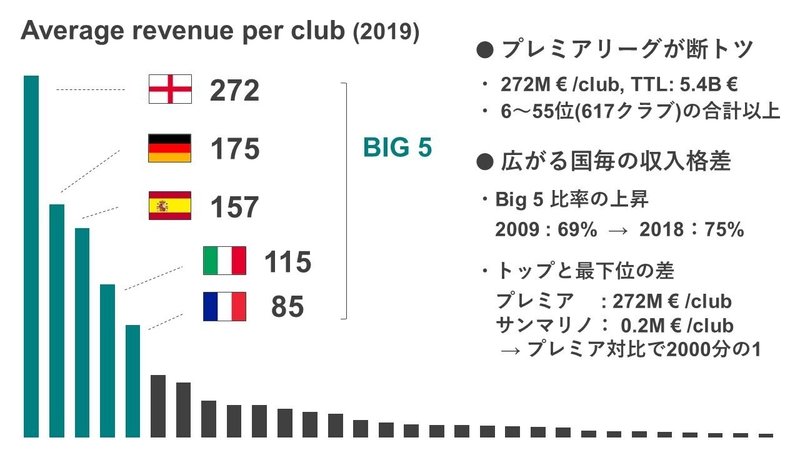

まずは「収入規模がデカい」と言ってもどの程度なのか、大きく「国別(各国リーグ別)」に分けた上で「一クラブあたりの収入金額」を比較して見ていきましょう。

分析の結果がコチラです。

欧州全55ヶ国ある内、上位30ヶ国を対象とした棒グラフです。

イングランドのプレミアリーグが断トツのトップ、一クラブあたり272Mユーロ(約350億円)、20クラブ合計で5.4Bユーロ(約6900億円)を稼いでいます。

ちなみにこの金額は、BIG5と言われる上位5つのリーグを除く「6位から55位の合計額を超える」規模感です。

イングランド(プレミアリーグ)に続くのが、ドイツ(ブンデスリーガ)、スペイン(ラ・リーガ)、イタリア(セリエA)、フランス(リーグ・アン)で、この5ヶ国(のリーグ)が「BIG5」と言われています。

棒グラフをパッと見た感じでもわかるのですが、欧州サッカークラブには「国毎の収入格差」が大きく存在します。

例えば、先ほど説明した「BIG5」の収入が全体に占める割合は2009年時点の69%から2018年には75%と増加傾向です。またトップと最下位の差という視点で見れば、サンマリノ共和国のリーグ収入はプレミアリーグの約2000分の1ほどの規模しかありません。

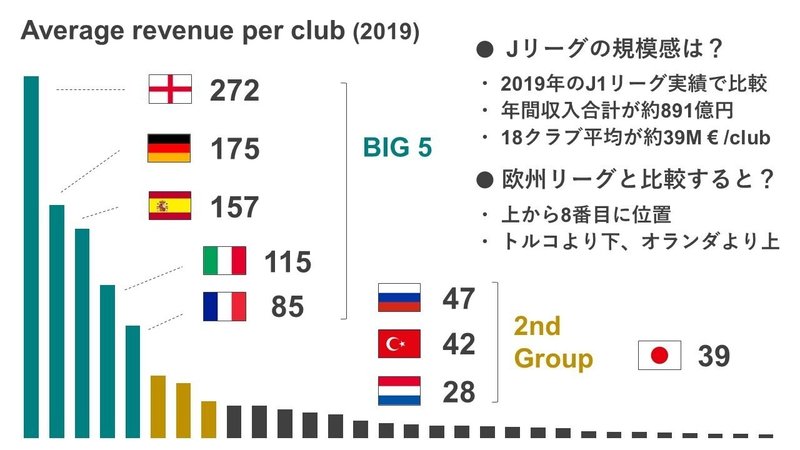

そして、ここで気になってくるのが我らが日本のJリーグです。

UEFAのレポート内にはJリーグは含まれていないのですが、私の方でJリーグ公式サイトから2019年の実績を調べて当てはめてみました。

結果がコチラです。

2019年のJ1リーグは約891億円の収入規模だったのですが、一クラブ当たりの収入を割り出しユーロ換算して各国欧州クラブと比較してみました。

結果は上から数えて「8番目」でした。

既にご存じだった方も沢山いらっしゃるとは思いますが皆さんが持っていたイメージと比べていかがでしょうか?

私はフランスの次くらいには位置するんじゃないかなと思っていたのですが、やはり具体的な数字でみないと実際はわかりませんね。

BIG5とは未だ差があるものの、ロシアやトルコは決して「抜けない差ではない」と感じます。

その辺りはクラブ毎の努力に加えて、Jリーグの今後のリーグマネジメントにも期待したいところです。(一方でサッカークラブは決して規模が全てではないという側面も勿論あります)

2. 欧州サッカークラブの「稼ぎ方」とは?

続いて、大まかな収入の規模感がわかってきたところで次はその「稼ぎ方」について見ていきましょう。

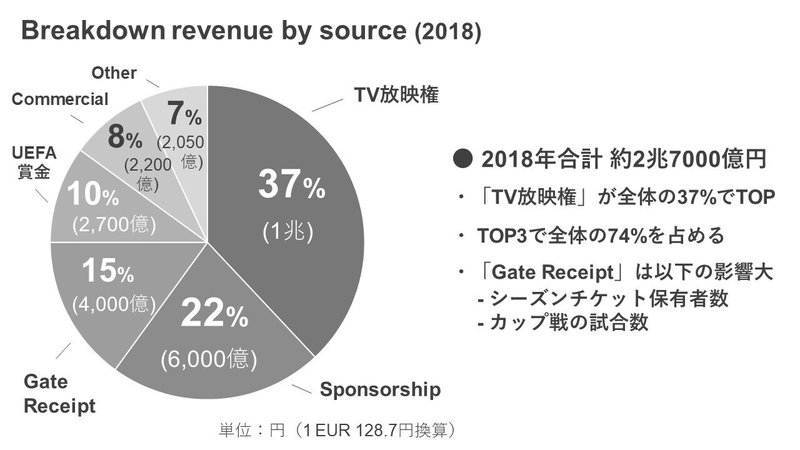

以下はTOP Division所属の欧州サッカークラブにおける2018年の収入源別の割合を表した円グラフです。

2018年の合計で約2兆7000億円もの収入が発生していました。

その内訳のトップが「TV放映権収入」で全体の37%を占めます。それ以降が「Sponsorship収入」「Gate Receipt収入(いわゆるマッチデー収入)」と続き、このTOP3で全体の約4分の3(74%)を占めます。

Gate Receipt収入源は主にその変動要因として「シーズンチケット保有者数」と「カップ戦の試合数」に因数分解できると思うのですが、前者は前回投稿の「サッカースタジアム開発」にも関連していますね。

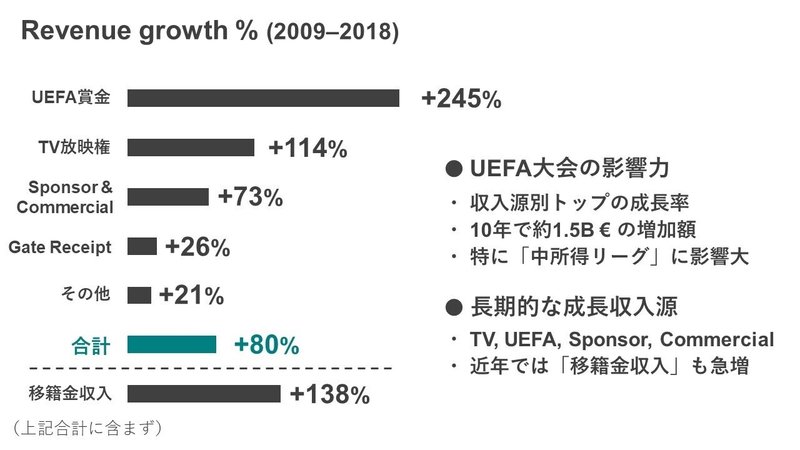

続いて、主な収入源と規模感が分かったところでそれぞれの「成長率」を見てみましょう。

以下は2009年から2018年の10年間の各収入源の成長率を表したグラフです。

こうしてみるとチャンピオンズリーグやUEFAカップに代表される「UEFA大会の賞金収入」が伸びてきていることがわかります。

収入源別でトップの+245%の成長率で、額にすると10年で約1.5Bユーロ(約1920億円)という成長です。

「UEFA大会の賞金」は特に「中所得リーグ」のクラブに多大なる影響を与えており、レポート内には実際に収入を前年対比で15%以上落とした8ヶ国全てにおいて「UEFA大会に参加できなかった」ことがその減少要因となっていることが報告されています。

また、下位35ヶ国の内16ヶ国では「UEFA大会の賞金」が「全収入の3分の1を占める」という結果も出ています。

あくまで現状においてですが、成長率を見る限りでは「Commercial」も含めた「UEFA賞金」「TV放映権」「Sponsor」の4つは長期的な視点で期待が持てる収入源と言えそうです。

最後に、合計には含まれていないものの「移籍金収入」の伸び(と金額規模)も見逃せません。

特にフランス(全体の54%)やポルトガル(同61%)、ベルギー(同50%)等では高い収入割合があり、クロアチアやセルビアではなんと総収入以上(比率100%以上!)の移籍金収入が発生しています。

まとめ

こうして「具体的な数字」で見ていくといかに欧州サッカークラブの収入額が大きいかがわかりますし、同時にそれは「上位の数か国のリーグでのみ」成り立っている構造(格差は広がっている)という事実もわかります。

今回の投稿では大きく国別(リーグ別)に分けて分析しましたが、同レポート内ではクラブ別の切り口でも分析がなされていて「ヨーロッパ上位30」のクラブで計102億ユーロ(約1兆3000億円)以上の収入があり、それは全トップディビジョンクラブ「収入合計額の約半分を占めている」といったデータもありました。

このようにもっと深堀りして書いていきたいところなのですが、レポート内でこのRevenueを扱う7章はかなりボリュームがあることから続きは次回投稿で。

次回は本投稿で大まかに書きました「主な収入源」について、もう少し深堀りしていければと思います。

もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

(追記)他にも執筆したスポーツビジネス関連投稿を以下にまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?