ルージャより愛をこめて(4)

前回までのあらすじ

避難民のジャイロは戦場となった故郷に戻ると言い出した。

周囲が必死に説得をこころみているが、ジャイロは納得していないようだった。

彼の家族はこの避難所にも、周囲の施設でも保護された情報はまだ入っていなかった。戦火の中で生き別れてしまったようだ。

両親を心配する気持ちはよくわかる。しかし今は自分の身を大切にすべきだろう。故郷の町はすでに戦火にさらされていて、砲弾が飛び交い、略奪する兵士が徘徊している。もどっても両親が見つかるかもわからず、なにより彼自身の命の保証はまったくない。

そんなところに子供が戻りたいといっても、普通なら誰でもとめるだろう。ジャイロ少年は、食事とあたたかいミルクをくちにふくんで、すこし落ち着きを取り戻したのか、ルーシーたちの説得に、小さくうなずいた。

ボランティアたちははそれに安心し、忙しそうにそれぞれ作業に戻った。しかしわたしには、ジャイロが本当はまったく納得していない、というのがありありとわかった。彼は周囲に対する失望を器用に隠していた。

ジャイロはそういった能力にたけていた。彼は人が去っていったあと、そっとこめかみに手をあてた。そこにはかすかに血がにじんでいた。

これまでもなんども、どうせわかってくれないという失望を隠していた。隠し続けていた。だから誰も彼の本心には気づかなかった。醜くゆがんだ、その本心に。ただ、わたしにははっきりとわかった。なぜならわたし自身も、理解をされないだろうという失望を、周囲の人間から必死に隠して生きてきたからだ。わたしとジャイロは同類だった。そういう人間は第一段階として、ヒトに対して絶望し、一切のかかわりを断つようになる。やがて…

わたしはジャイロに手を差し伸べ、一緒にいこうと、つたない外国語で言った。つたわっていないだろうが、はっきりと自分の言葉でも言った。

ちょうど近くにいたルーシーにはそれが聞こえたようで、わたしたちになにかやさしくたしなめるようなことをいっていたが、わたしは言葉がわからないふりをして(実際わからないのだが)、てきとうに肩をすくめた。わたしはわざとらしく作業にもどっていった。ルーシーはジャイロが隠していたこめかみの傷の手当てをはじめた。

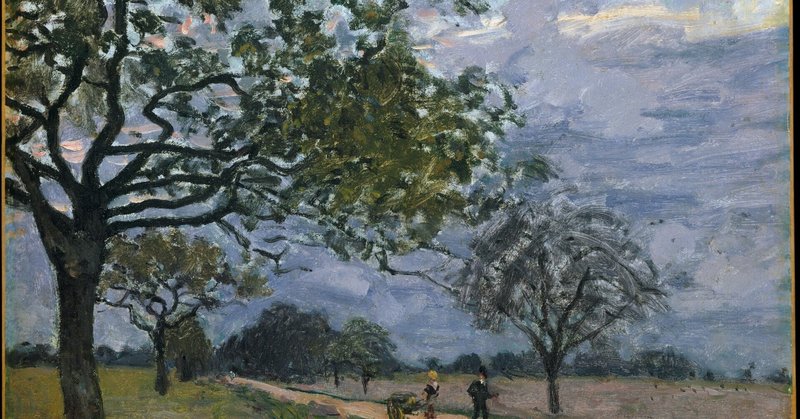

わたしはこのとき、ジャイロに手を差し伸べたときの表情を、いまだによく覚えている。嘘というぶあつい雲が立ち込める中に、いっしゅんだけ、ひとすじだけ真実という細い光がさしこんだように、目を丸くして驚いたような表情が垣間見えた。ジャイロは手を震わせて、わたしの手をとうろか逡巡していた。雲を晴らそうか迷っているということは、彼には雲を晴らせる、神のような力があった、ということだと思う。

ジャイロをU国に連れていくにあたり、そんな無責任なことをいってジャイロがけがをしたり、最悪死んでしまったらどうするのか、という批難は容易に想像がつくだろう。そんなことはわたしのしったことではなかった。わたしは戦地に死ににいきたい。そしてジャイロも行きたい。それを止める理由などどこにあるのだろうか。何も知らない、陳腐な正論しか吐くことのでいない偽善者どもに、なぜわたしのすべてが、制限されなければならないのか。わたしはその偽善者どもが支配する世界で生き場所を失ったのだ。わたしにはジャイロを止めるひとたちのようが、正義と平和かさにきた傲慢のように思えた。

深夜、いつものようにわたしが物資の整理をしていると、みなが寝静まった中を、ジャイロがこっそりと起きてきて、わたしに声をかけてきた。

当然、言葉はわからなかったが…

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?