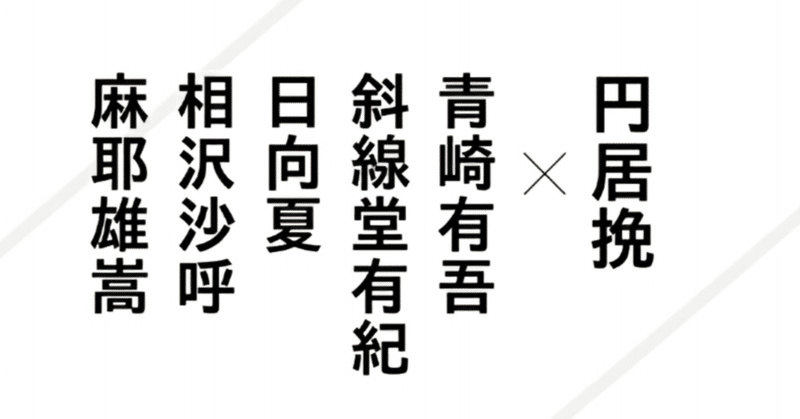

円居挽先生『円居挽のミステリ塾』読書感想文

まもなく少年は十歳の誕生日と死を同時に迎えようとしていた。

その命が尽きた際に与えられる死因は、飢え。

もうずっと食べていない。

これ以上どこも削るところの残されていない体は、萎れた花のように地面にうつぶせている。

まぶたを閉じる力もない瞳は、まるで目の前に幽霊でもいるみたいに、ぼんやりした景色を少年に見せていた。

そして少年は十歳となり、死んだ。

どうぶつがいる。

意識を取り戻し、最初に瞳に飛び込んできたものへの素直な感想は、それだった。

めずらしい犬や馬や羊たちに囲まれているのだと思った。

少年は立ち上がって視界をはっきりさせると、そうではなかったと解る。

それらは木製の椅子であり、テーブルだった。

しかし、ただの椅子やテーブルでもなかった。

目を凝らしてみると、椅子は背板と肘掛けに、テーブルは脚と幕板に、何か物語のような彫刻が精密に施されていることに気づく。それでいて造りはとても頑丈で、きっと街のあらくれ者たちが乱暴に扱っても、びくともしないだろうと思った。

さまざまな大きさやかたちをした椅子やテーブルが無造作にいくつもある、まるで家具の牧場。

ぐるりと辺りを見わたすと、遠くに立派な壁や柱も見える。自分はどこかの宮殿にいるのかもしれない。

そのとき、とてもあまくて素敵な匂いが少年の鼻に流れ着く。

顔だけではなく、体ごと匂いのする方向に鋭く動く。

見ると、ひときわ大きなテーブルの上に、それはあった。

近づいて、美しい銀色の平皿に山積みされているそれを手にとってみる。

ほのかにあたたかく、少し力を入れただけで、指がそれに食い込んだ。ふんわりとしている。

何の危機感も抱くことなく、口に入れてみる。

おいしい!

そこから先はまさしく無我夢中で少年は次から次へとそれを口に押し込み、飲み込みつづけた。

よく噛まなかったせいで、のどに詰まって呼吸困難となり、むせる。

自分で自分をノックするみたいに、拳で胸を叩きつづけるものの、助かりそうにない。

ついさっき亡くなったばかりだというのに、再び死にかけている。

「ミルクをどうぞ」

差し出されたカップを受け取り一気に飲む。詰まっていたものを体内に流し込む。一命を取りとめる。

「……あ、ありがとうございます」

感謝を口にしながら思ったことが二つ。

もらったミルクがとても美味しかったこと。一体、自分はいま誰からミルクをもらったのだろうかということ。

相手を見た瞬間、のどに何も詰まっていないのに、また呼吸がとまる。

「はじめまして」

その、おそらく男は少年に紳士的な挨拶をした。

おそらく、なのは、顔を仮面で覆っていたため、声だけで判断したからである。

額から顎までを守る盾のような形状の仮面は黄金で拵えられており、そこに映っている貧相な自分の顔も何だか立派な人に見えてきて、少年は不思議な高揚を覚えた。

どこの国のものなのかわからない服とマントはどちらも夏の夜闇を編み込んだような漆黒で、黄金の仮面と同様にどれほどの価値があるのか見当もつかず、まちがいなくこの男性は高貴な身分の方なのだと震えた。

「ご、ごめんなさい!」

少年は床に伏せた。

「どうしてあやまるんだい?」

言うと同時に男の仮面に大きく『?』の記号が浮かぶが、少年にはその意味も仕組みもわからなかった。

「だってぼく、あなた様のお城に勝手に入って、勝手にごちそうを食べてしまって……」

それを聞いた男は愉快そうな声を上げて、気にしなくていいよと諭す。

仮面の記号が『?』から『笑』に変化したが、やはり少年にはその意味と仕組みがわからない。

「それはきみのために用意したものだから好きなだけ食べてもらってかまわないよ。それにごちそうだなんて大袈裟だね。ただのパンなのに」

「パン!?」

銃声のように驚く。少年にとってパンとは泥や草と比べたら食べるのに苦痛のない程度のものであり、味を楽しむものではなかったからだ。

「それにきみがここにきたんじゃなくて、私がここにきみを呼んだんだ」

「え?」

言われてみれば、ここがどこかのか、どうして自分はここにいるのかわからない。それ以上に──

「あの、あなたは一体……」

「私は、円居挽」

「マドイ、バン」

魔法のような響きだなと少年は思う。

「私はきみに贈りもの受けとってほしくて、ここにきてもらったんだ」

「贈りもの……ですか?」

なんだろう。だったらもっとパンがほしいと少年は心で願う。

「それは、希望と宝物だよ」

「……え?」

期待を抱かずにはいられない言葉だけど、具体的でもなかった。

「そのために、きみにミステリを書けるようになってほしい」

「……ミス、テリ?」

また魔法のような言葉を聞いた。

「ミステリを書くんだ、きみ」

男が顔につけている黄金の仮面に『!』という記号が浮かび上がる。相変わらずその意味はわからないけれど、なんだが圧を感じる。

「ま、待って下さい円居挽様! ぼくにはミステリとは何かわかりませんし、書き方だってわかりません」

「安心したまえ」

その言葉を予測していたかのように男の仮面の記号が『!』から『👍』に変化する。「きみが最高のミステリを書けるようになるために、私のともだちを紹介するよ」

「円居挽様のおともだち、ですか?」

「そう。みんな世界中から愛されているたくさんの物語を生み出した気高く高名な先生たちさ」

「ということは、円居挽様も先生なんですか?」

「そうだよ。さあ、善は急げだ。早速一人目の先生のところにいくといい」

円居挽先生はそう言うと、漆黒のマントを闘牛士のようにひらめかせた。

これはどういうことなのか。マントの中では星空のような空間がぐるぐると回っている。

驚きや考察をする間もなく、少年はその渦に飲み込まれていった。

気がつくと、景色が大きく変化していた。

一瞬前まで椅子とテーブルだらけの広間にいたはずが、今は数えきれないくらいの絵画が飾られている部屋にいる。

ほとんどの絵には人が描かれ、文字が記されているものの、少年は文字を読むことができない。

円居挽先生は少年に希望と宝物を与えると言った。

そのためにミステリを書けるようになりなさいとも言った。

「ミス、テリ」

魔法の言葉を口にするも、少年にそれはわからない。

「ヘイ、ボーイ」

背後から男性に声をかけられた。

円居挽先生かと思い振り返ると、違った。知らない人だ。そしてその風貌に、ぎょっとする。

虹に浸して仕上げたような衣は彩り豊で、少し目に痛い。サイズも巨人からのおさがりみたいにブカブカで、男性のスリムな体型にあっていなかったが、似合っていないわけでもない。

問題は彼の瞳だ。ありえないくらい大きく、しかも輝いている。

間違いない、と少年は確信する。この方はどこかの国の王様、あるいは名の知れた神様だと。

「サングラスが珍しいのかい? ボーイ」

そう言うと、男性は輝く大きな瞳をはずした。どうやら少年が眼だと思い込んでいたそれは顔につける装飾品だった。

「……あの、あなた様は?」

少年からの問い。

すると彼は握り拳を口元にあてて、声を発する。

俺は青崎有吾

後先見えぬこの世界でも お前の未来は必ず有望

平成のクイーンは令和じゃキング

この世はヒステリー叫ぶクズどものファクトリー

お前はミステリー綴り 紡げよ 己だけのヒストリー

変わった喋り方をする人だと思った。

歌でも芝居でもない、その表現の正体はわからない。でもなぜだろう、彼のリズムはとても心地いい。

この御方は青崎有吾先生。

円居挽先生のおともだちで、つまり自分にミステリの書き方を教えてくれる人なのだ。

だけど少年は戸惑っている。だから勇気を出してそれを告げる。

「……きっと先生は素晴らしい方なんだと思います。だけどぼくにミス、テリを書くことはできません。だってぼくは……文字を知らないからです。書くことはもちろん、読むこともできないんです」

恥じることではない。よほど裕福な生まれでもないかぎり、大人だって文字を読み書きできる者は少ないのだから。

しょんぼりとする少年に青崎有吾先生はこう語る。

俺は青崎有吾

これはお前の青さに有効

解像度の高いストーリーを ハイどうぞ

青崎有吾先生は少年に一冊の本を渡した。

それはまぎれもなく本だった。

同じ重さの宝石と同等の価値を持つといわれる、紙製の本である。

少年はおそるおそるそれを捲る。

そこに並ぶ文字列を当然読めるわけなどなく──

「え? 読める?」

読めた。

文字が、読める。意味が、解る。何より、面白い。

少年はごちそうを与えられたみたいに本を、物語を読み耽る。

「…………」

生涯で、味わったことのない興奮が収まらぬまま、本を閉じる。

大きく鼻から息を吸って、口から吐いた。

『アンデッドガール・マーダーファルス』

すごい体験だった。

まだドキドキしている。胸が痛いくらい。

そして顔を上げると、世界が変わって見えた。

『体育館の殺人』

『図書館の殺人』

『水族館の殺人』

『早朝始発の殺風景』

『風ヶ丘五十円玉祭りの謎』

この部屋に飾られている絵画の中の文字が読めるようになっていた。

その全てに青崎有吾先生の名が記されていることに気づく。

「全部、青崎有吾先生の作品なんですか?」

「イエス、ボーイ」

全部、読んでみたい。

同時に、少年は畏れ多くもこんな感情を抱いてしまった。

ぼくも書いてみたい。

歌、演奏、料理、鍛冶、農業、学問、なんでもいい。圧倒的な表現を見せられてしまうと人はそこに魅せられてしまい、その世界に憧れ、そこに手を伸ばさずにはいられない者も出てくる。

しかし──少年の表情は曇る。

とても書ける気がしない。そもそも、まだ文字を書くことすらできないのだから。

踏み出す前から挫けそうになる少年に向けて青崎有吾先生は歌う。

拙い文章 いずれは伝説

俺は青崎有吾

有吾との友情は永遠に有効

物語を通じて共に行こう

「これからもぼくを導いてくれるんですか?」

感謝のまなざしを向けてくる少年に、青崎有吾先生は人さし指を立てて、まじないのようにそれを左右に振る。

ここから先は斜線堂が先導

やつのエリアはまるで戦場

半端なやつには容赦せんぞう

新たな試練はお前をさらに強くするかもしれん

勇気をもって有紀に挑め

青崎有吾先生は素早く少年の背後にまわると、その背中を強く押した。

次の瞬間、少年は廊下に立っていた。

細く長くつづく先には一つの扉が見える。

振り返ってみてもそこにあるのはただの壁で、あの見事な絵画たちも青崎有吾先生の姿もなかった。

「…………」

今はこの空間の不思議について考えるより、あそこに見える扉を開けるべきだとうなずき、少年は第一歩を踏み出す。

扉を開けると、外に出た。どうやら今は昼。

そこに広がっていたのは、少年にとって見慣れた景色だった。

一面の荒野。そのあちらこちらに人の死体が転がっている。

ただ、少年が見慣れているのは飢えや病による死であって、ここにあるような、なにかに襲われた結果の終焉ではない。

特に臆することなく、その地を歩いていく。

こわくはなかった。

怪我、病気、暴力、天候、これまでの十年でありとあらゆる生命の危機を経験した結果、少年はそれらの予兆に敏感になっていた。

いまのところ、そういうものは感じない。

だから歩いた。人の集まる場所には何かあるという直感を胸に、死体の多い方へと。

そうして死体の山に辿り着く。

文字通り、人の亡骸を積まれてできた山。

かつて少年が仕えていた下級貴族の屋敷ほどの高さがある。

その頂で、一人の男が本を読んでいた。

声をかけるべきだと思ったが、それは相手のそばでするべきだと考え、少年は死体に手をかけて山をよじ登っていく。

死体の山は屈強な男たちだけを素材に積み上げられていた。男たちの表情は大きく二つに分類できた。驚愕、もしくは、恐怖。

彼らは何を見て、あるいは何をされてこの表情でこの世を去ることになったのか。少年には想像もできなかった。

登頂すると、そこにはやはり一人の男が本を読んでいた。

死体の上に腰を下ろし、片手をつき、脚を伸ばした姿勢での、とてもくつろいだ読書。

「あの……」

「…………」

反応はない。

少年に気づいていないはずはないけれど、無視をしているというわけでもないようだ。

きっと本に集中しているのだと結論づけて、少年は待つことにした。

太陽が刺されたような夕焼けが訪れ、夜がきて、朝になる。

男は死体の上でずっと本を読み、そのそばで少年はじっと待っている。

また夜になり、朝がきた。

さすがにもういいのではと、再び呼びかけを試みる。

「あの……」

「…………」

「あの……」

「…………」

「──あの!」

ようやく男は本を閉じて立ち上がり、口を開いた。

「はるか東の地にポルポルミンという部族がある。彼らのつくる紙は美しく完璧で、その完璧を生み出すために、彼らはそれ以外の全てを削っている。例えば、ポルポルミンの言葉は『ano』だけで、その発音に緩急をつけることで七千万以上の意味を持たせている。お前が最初に俺に言った『あの』は『髪伸びましたね』で、二回目に言った『あの』は『今日は洗濯物がよく乾きそうです』で、三回目の『あの』は『マヨネーズを持ってきて』で、さっきの『あの』は『新しいiPhoneの性能はどうですか』って意味になる」

ついに喋り出したかと思えば、言っている言葉の一割も理解できない。だから最低限これだけは知っておきたいことをまず訊くことにする。

「あの……あなたは?」

「俺か?」男は答える。「見てのとおり斜線堂有紀だ」

美しい、と少年は思ってしまった。

この男性を美しいと思うのは過ちだろうかと少年は自問する。

容姿の整った女性は何度か目にしたことがある。だけど、綺麗は思っても、美しいと感じたことはなかった。

斜線堂有紀先生は美しい人だった。

身なりは自分と同じ、上半身は何も着けず、腰から下は粗末な繊維で繕った下穿き姿。

しかし、骨の浮き出た貧相な自分の体と相反して、斜線堂有紀先生のそこにはしなやかに鍛え抜かれた筋肉がまるで鎧のように君臨していた。

見上げるほどの背丈、年齢はおそらく十代後半、暴風に煽られた森林のような髪と孤独な獣を思わせる瞳の色はどちらも青。

海、というものがあるという。

それはどこまでも青く広がる水の世界で、空が青いのは海に憧れているからであり、全ての青い塗料は海の青さに近づくために作られ、天国では誰もが海の話をするのだという。

少年は斜線堂有紀先生の瞳に、まだ一度も目にしたことのない海を見た気がした。

ぞくり、としたのはそんなときだった。

首の付け根にナイフをあてられたような感覚。

それは死の予兆。

足下の死体たちが激しく揺れて、崩れはじめる。

「おいおい、またかよ……」

あきれたように斜線堂有紀先生はもらすと、あわてふためく少年をひょいっと脇に抱えた。

崩壊していく死体の山。少年を抱えた斜線堂有紀先生は木の葉のようにひらひらと優しく着地して、少年を地面に立たせる。

「あ、ありがとうございます」

「気にするな。それに礼はまだ早い」

「え?」

囲まれていた。

数十人、いや、百人以上の武装した人間たちに。

それが何かはわからないけど、間違いなく武器を向けられている。

火薬に衝撃が加えられたとき耳にする破裂音が駆ける。

次の瞬間、目前に斜線堂有紀先生の中指と人さし指が少年の鼻をつまむようなかたちでおりてきた。

よく見ると、斜線堂有紀先生の指と指の間には丸い鉛の弾が挟まっている。そこからほのかに火薬の匂い。

あやうく頭に穴が空くところを斜線堂有紀先生に救われたのだ。

「……あ、ありがとうございます」

「気にするな。それよりお前ら全員あの国の精鋭なんだろ? どこ見て撃ってんだよ。ちゃんと俺を狙えよ、へたくそ」

斜線堂有紀先生は武装兵たちに悪態をつく。

その言葉に気を悪くしたのか、一斉に銃口を向けられる。そこから弾が出るよりも先に斜線堂有紀先生の口からため息。

「お前らいい加減、学習しろよ。俺にそれは効かないってまだわからない? 同じことして違う結果を期待するのはイカれたやつの特徴だって、どこかの誰かが言ったとか言ってないとかって言うだろ?」

そして斜線堂有紀先生は、消えた。

しかしすぐ現れた。

少年から少し離れた場所に。武装兵たちの目の前に。

「とはいえ、ときどきやってくるあのステゴロ兄弟は嫌いじゃない。クソザコだが、ああいうバカは憎めない。骨を折られようが腕を斬られようが、数ヶ月後には何ごともなかったかのようにぴんぴんして立ち向かってくる。いつか俺に勝てる日がくると本気で信じてる。だから俺はあいつらを嫌いになれない。だから今日はあいつらの流儀で相手をしてやろう」

理由はわからないけれど、武装兵たちが斜線堂有紀先生の命を狙っているのは確かだろう。

大勢でたった一人を攻撃するのは卑怯で、よくないことだ。

そもそも、誰かの命を奪うのは、よくないことだ。

つまり今、斜線堂有紀先生はよくないことをしている。

そうなるまでにたくさん時間をかけて苦労したであろう立派な肉体を持つ戦士たちを、丸めた干し草を玩ぶみたいに容易く蹴散らしていく。

その光景を目の当たりにして、美しいと受けとってしまう己の感情は過ちだろうかと少年は自問する。

答えはでない。

「映画の国、っていうのがある」

戦い、というにはあまりにも一方的な振舞のあとで、斜線堂有紀先生は語りはじめる。

「──えいが?」

少年は首をかしげる。足下には男たちの亡骸が肥料みたいにばらまかれている。

「ああ、お前はそういう時代からきたのか。まあ、あれだ……俺の書いた話を映画にしたいって申し出がその国から何度も何度もあって、必死さは伝わってきたんで試しにいくつか承認したら意外と悪くない出来で、評判も上々だった。ところがある日、その国の監督だかプロデューサーだかがこんなことを仰りやがったんだ──『所詮、小説なんて映画の元ネタにすぎない』ってな」

斜線堂有紀先生は片手で顔を覆って天を仰ぐ。

「ああ、またそこからなんですか、まだそこなんですか、と。相手のアホさ加減より、それを見抜けなかった自分に腹が立った。だから俺は三部作を書くことにした」

「さんぶさく?」

「一部でがっつり読者に衝撃を与え心臓を鷲掴みにして、二部で一気にそれを爆破させる。そして三部ですべてはこの一行のためにあったのかっていう最高の余韻とそこから派生する強い喜びを伴った衝動を味わえるように仕掛けた。一部と二部の反応は予想通り。三部は──」

「三部は?」

「まだ発表してない」

「どうして、です?」

「面白いだろ?」

「よく……わからないです」

「まあとにかく、だ。三部読みたさに最初は天岩戸よろしく俺の心を開かせようと国を挙げて歌って踊って貢いでくる祭りの日々だったわけだが、それでも俺が書こうとしないから、いつしか俺の脳を奪って、それを選ばれた子供に喰わせて三部を書かせるなんて計画が大真面目に検討されて、今はそれを実行中ってわけだ。ちなみに三部作は勢いで書き上げたから、三部はとっくに完成させてある」

「……なる、ほど」

心許ない相槌をうつ。

「信者が全員アンチに転向したようなもんだし、一応原因の一部は俺にもあるからとやかくいうつもりはない。何より俺の脳を喰って作品を奪おうって発想はユニークだ」

斜線堂有紀先生はおもむろに腰をかがめて、少年と目線を合わせる。

「お前はどうだ?」

「──え?」

「俺の脳を喰えるチャンスがあるなら喰ってみたいか? 匂いでわかるぞ。お前も書く側になりたいんだろ?」

「で、でもぼく、まだ文字だって書けませんし」

「ちょうどいいじゃないか。きっと書く力も手に入るぜ?」

「ほ、本当ですか?」

「さあな?」

「…………」

「…………」

「……おい、ガキ」

「な、なんでしょう?」

「お前、何してんだ?」

「た、食べようとしています」

「何をだ?」

「しゃ、斜線堂有紀先生の、脳をです」

少年は目の前にある斜線堂有紀先生の額に歯を立てていた。

「ガキ……お前、マジかよ」

斜線堂有紀先生は僅かにたじろぐ表情を見せた。

「…………」

「…………」

しばらくの無言、そこから斜線堂有紀先生は脇をくすぐられたみたいに無邪気に笑い出した。

この人、実は子供っぽい人なのかも知れないと少年は思った。

「いいぜ、ガキ。気に入った。ちょっと、あーんってしろ」

斜線堂有紀先生はお手本を見せるように、口を大きくあけた。

少年はその姿をまねる。

斜線堂有紀先生は自分の人さし指をぺろりと舐めると、それを少年の口に入れて、くちゅくちゅかき混ぜる。

一瞬、少年の口と脳に四季が駆け巡るような感覚があったが、それはすぐに収まった。

「ところでガキ、お前、名前はあるのか?」

「……ありません。でも、以前お仕えしていたお屋敷の旦那様にはよく、こう呼ばれていました──マッシュと」

「悪くない名前だ。何か由来でもあるのか?」

「あるみたいなのですが、結局、教えてはもらえませんでした」

もう知ることもできないだろう。あの人はいなくなったのだから。

「なるほどな。で、そのマッシュって名前はどういう字を書くんだ?」

「え? それは──」

妙なことを訊く人だなと思いながらも、少年は地面に指をつけて『Mash』と綴りはじめて

「ええ!」

絶叫する。

自分の指先から水か火でも吹き出したみたいに驚いている。

「ど……どうして?」

大きな瞳は斜線堂有紀先生を捉えて離さない。

「少し書けるようにしておいてやった」

涼しくて控えめな笑顔でそう告げられる。

「……あ、あり……」

感謝しかないのに、感謝の言葉が出せない。感情が動きすぎて。

「誇っていいぞ。大国が二百年かけても成し遂げられなかったことをお前は二日でやってのけたんだからな──俺を喰った」

「斜線堂有紀先生、ぼく、なんていえばいいのか……あの、なにかお礼できることとか、ありますか?」

「ふうむ、そうだな。お前は俺を喰った。等価交換の原則からいえば、俺もお前を喰うっていうのはどうだ?」

言いながら手を突き出して、人さし指から小指を揃え、その下に親指を添えて、それを動物の口みたいにぱくぱく動かす。

「ははっ」

当然、それは冗談だと少年にはわかっていた。正しくは、そうに決まっていると、ある種の思考停止をしていた。

急に世界は暗くなる。

にわか雨の雲が出てきたのだと察して空を見上げると。

大きな獣の口だけが、そこにあった。

一本一本が大樹を削ったような牙、象でも難なく包めそうな舌。

恐ろしくはなかった。あまりにも現実味がなさすぎて。

ゆえに少年は恐怖を覚える暇もなく、ばくり、とその口に飲み込まれた。

「どうしたんですか? ぼおっとして」

声をかけられて、我に返る。

「……え? あれ?」

何度かまばたきをして、それからはっとして、体や手足をよく見て、顔をさわって、どこにも異常がないことを確認する。

自分は今、大きな獣の口に飲まれたような気がしたけれど、あれは気のせい、だった?

そんなはずはない。でも、あのどこまでも広がる荒野も斜線堂有紀先生の姿もない。

「どうしたんです? 不思議な顔をして。白昼夢でも見ていたんですか?」

目の前にいる自分と同じくらいの年頃の少年が心配そうに顔を覗き込んできた。

同じくらいなのは年齢くらいで、それ以外は何もかもが違っていた。

金色のさらさらした髪、翠色の瞳。

真っ白なシャツ、ブラウンのハーフパンツと靴。教養のない自分でも、そのどれもが一級品だと見てとれる。

疑いようのない上級貴族の子供。

彼の背後には白いテーブル。その上にはガラスのグラスと、何に使うのかわからない器具のついた透明な壺のようなものもある。

少年は周囲に目を配る。緑に囲まれていた。自分を閉じ込めるように生い茂る立派な樹や植物たち。その全てに果実が実っている。

「きみは、だれ?」

少年の問いに少年は

「僕は日向夏」と名乗る。

彼もまた、円居挽先生のおともだちなのだという。つまり、先生なのだ。

「ここまで大変だったでしょう。一杯ごちそうさせてください」

そう言うと日向夏先生は近くにあった小さな樹に実っていた果実を一つちぎった。

「綺麗な実ですね」

少年の何気ない一言に日向夏先生は「いい日向夏でしょう」と微笑む。

「はい。日向夏先生はいい先生だと思います」

「そうではなくて、この日向夏がいい日向夏なんですよ」

「……えっと?」

一体、自分は日向夏先生から何を訂正されているのだろうかと、少年は戸惑う。

「ほらほら、日向夏が日向夏を持ってますよ」

笑顔の日向夏先生は、顔の隣に手のひらにのせた黄色い果実を並べてみせる。双方の大きさがあまり変わらない。果実が大きいのか日向夏先生の顔が小さいのか判断に迷う。

そして少年には、日向夏先生の言っていることがまったくわからない。

「……これけっこう鉄板のネタなんですけど、無反応は、はじめてです」

日向夏先生は笑顔を崩さない。だけど、そこはかとなく落ち込んでいるのは伝わってくる。

「……す、すみません」

しょんぼりする少年。

「いえいえ、新鮮な体験ができてむしろ嬉しいです。そんなことより──」

日向夏先生は辺りの植物が実らせている果実のいくつかを手際よく回収して、それをテーブルの上にある透明な壺に入れ、蓋をして、ぽちりとどこかを押した。

途端、その外見からは想像もつかない轟音が壺から響き、壺の中で竜巻が生まれ、中に入れた果実をぐちゃぐちゃにかき混ぜていく。

透明な壺の中に入れられた果実たちは跡形もなく象牙色の泥と化している。日向夏先生は、それをガラスのグラスにそそいで少年に渡した。

「さあ、召し上がれ」

自慢の料理を振る舞うような満面の笑みの日向夏先生。

「…………」

これも何かの試練?

普通に食べさせてほしかったと思ったのも束の間、さわやかな香りに刺激され、本能で一口飲んでしまう。

「──!」

知らない味。でも大好きな味。

少年はそれを吸い込むように飲んでいく。

「おいしいですか?」

日向夏先生の言葉に少年は何度もうなずいて肯定を示す。

「そうですか、そうですか」少年の反応に満足した日向夏先生はこうつづけた。「──でもそれ、毒ですよ?」

「え?」グラスから口を離して、少年は声をもらす。「……これ、どく、なんですか?」

「はい、そうです。毒です」

日向夏先生は笑顔を崩さない。

「……どく」真顔でグラスの中身をじっと見つめて少年は「そうなんですか、おいしいんですね、どくというのは」

と言って、どくをごくごく飲みはじめる。

やや呆気にとられた顔の日向夏先生。

「……まいりましたね、まさか毒までご存知ないとは。いやはや、きみにいくつかの学びを与えるはずが、僕のほうがきみから勉強させてもらっていますよ。感謝の気持ちを込めて、もう一杯ごちそうさせてください」

言いながら日向夏先生は周りの果実などをちぎって透明な壺に入れドロドロにして、それをグラスについで少年に手渡す。

「ありがとうございます!」

二杯目も味わいながら、それでいて勢いよく飲んでいく。

「おいしいですか?」

「はい! どくはおいしいです」

「ちなみにそれ、本当にただの毒ですよ」

「はい? ──」

少年は死んだ。

椅子に座り、机に伏せた体勢であることは感覚で理解できた。

机から顔をゆっくりと剥がしていくように体を起こす。

そこまでの広さはないけれど、机と椅子がたくさんある。そういう部屋にいる。

円居挽先生と出会った広間のように、それぞれデザインの異なったものではなく、外観はどれも同じで木と鉄のような素材だけで組み立てられたものが、等間隔に規則正しく並べられている。

窓の向こうには山が見える。信じられないほど緑の豊かな山だ。

空は夕暮れから夜に変わろうとしている。今はその間の藍色の時間。

「お目覚めだろうか?」

すぐ目の前から声がして、相手を見る。

自分より少し年上の女の人が、椅子ではなく机に腰を下ろして、少年を見つめていた。

確かにこの部屋には自分しかいなかったはず。この少女はいつどこから現れたのか。

「私は相沢沙呼」

あなたは誰ですか? と訊ねる前に名乗ってくれた。

確認するまでもない。この人も先生なのだ。

少年は相沢沙呼先生をじっと見つめて、それから目をそらした。

「どうした? 後輩くん」

相沢沙呼先生は机からぴょんと小さく飛んで床に立つ。

少年の前に少女。

少年は顔を背ける。

相沢沙呼先生は少年の目の前に移動する。少年は別の方向に顔を背ける。相沢沙呼は少年の前にいく。

そのようなやりとりを数回つづけた結果、相沢沙呼は両手で少年の頬を固定して、こう問う。

「私の脚になにか着いているとでも、いうのだろうか?」

逆だった。なにか着けてほしかった。

闇がうらやむような墨色の長い髪と瞳。白いシャツの袖は短く、二の腕から先を露出している。

問題は腰から下に巻いている黒い布だ。追剥にあったみたいに丈が短く、脚の長さと細さを強調している。

きっとこの人は、相沢沙呼先生は魔女なのだ。

可憐で透き通った容姿と声と肌と匂いで男を誘惑して、魔法の道具の材料に変えられてしまうのだ。

「後輩くんは私が魔女だとでも、いうのだろうか?」

ほら、心を読まれてしまった。少年は巨大な鍋で自分がグツグツ煮られる姿を想像した。

くすっと不敵に微笑み、相沢沙呼先生はいう。

「……後輩くん、いいことをしようか」

相沢沙呼先生は右の腿に右手をあてると、その手を腰の方へと、ゆっくり上昇させていく。

手首が黒い布を捲り上げていく。肌の露出が広がる。そして相沢沙呼先生は指を黒い布の中に挿し込み、中から数枚のカードを取り出して、それを机に並べた。

相沢沙呼先生は言う。

「きみの心を読んであげよう。この中からカードを一枚選んでほしい」

カードを一枚、選んでください

「では、きみの選んだカードを消してしんぜよう。3,2,1──」

「え? すごい! 本当に消えた! どうして?」

少年は目を丸くして驚いている。

「おわかりいただけただろうか?」透明度の高い氷のような声で相沢沙呼先生はささやくと、カードを一つにまとめて腰に巻いている黒い布の中に仕舞った。

清純と妖艶、光と闇、相反するものが対立することなく融合している不可思議な個性を感じる。

目の前の少女に見とれる少年だったが、相沢沙呼先生は机の上に、どっさりと紙の束を積み上げる。

「……なんですかこれは?」

「おわかりいただけただろうか?」

「……わ、わかりません」

「これは、原稿用紙」

「──?」

少年は首をかしげた。

「ここに物語を書くといい」

「え? 無理ですよ、僕にそんな──」

少年がいいわけをはじめる前に、相沢沙呼先生は遮る。

「きみはすでに書くことも読むこともできる。それなのに書けないとでも、いうのだろうか?」

「……は、はい」

剣を持てるようになったからといってすぐに戦士になれるわけではないのと同じで、書けるからといってそれは物語を生み出せることを意味しない。

少年には経験と、それ以上に自信がなかった。

「だったら、今すぐ書きはじめればいい。ここには紙も時間も無限にあるのだから」

「そうなんですか? あの、ここは一体──」

「ここは教室。そして煉獄」

「れんごく?」

「現と冥土の間の地点。それが煉獄。きみの肉体は死を迎え今は魂だけの存在としてここにある。ここではなにも失うことはない。おわかりいただけただろうか?」

「……な、なんとなく」

小さくうなずいた。

そうして少年は書きはじめた。

そうしているとわかってきたことがある。

自信も経験もないからはじめられないのではなく、はじめることで自信と経験が身につくのだと。

当たり前のことが、当たり前のようにわかっていなかった。

たくさんの時間をかけて、少年はいくつかの物語を書き上げた。

すると、こんな気持ちが芽生えてきた。

これを読んでくれる人がいたとして、その人たちはどんな気持ちになってくれるのだろうか、と。

そこに相沢沙呼先生があらわれて、小さな箱を渡してくれた。

ここに書き上げたものを入れるといい。いろいろな人にそれを届けてくれるから。

少年は期待を胸に、物語をおくりだした。

しばらくして、いくつかの結果が戻ってきた。

「相沢沙呼先生、見てください! ぼくの書いたこの物語がカクヨムのジャンル別ランキングで、日間一位、週間一位、月間一位になって、年間ランキングでは今も上位にいますよ!」

声を弾ませて、ほめてもらいたそうな表情の少年とは別のものを見ているかのように、相沢沙呼先生は冷たい声を返す。

「きみはそれが、優れているとでも、いうのだろうか?」

「……え、えっと、それは。あ、それじゃあこっちはどうですか? 僕の作品を動画にして紹介してくれている人がいるんですよ!」

さあこれはどうだ、と得意になる少年。

「一体それがどうしたと、いうのだろうか?」

しかし、相沢沙呼先生は冷めていた。

「えっと、それじゃあ──あ、これならどうですか? 見て下さい相沢沙呼先生、ぼく電撃小説大賞で四次選考まで残ったんですよ!」

「……そこになにか特別な意味があるとでも、いうのだろうか?」

「えっと、それは、えっと……そうだ相沢沙呼先生、見て下さい。ぼくの書いたお話をえすえぬえすで話題にしてくれている人たちがいるんです!」

「フォローチャート」

— だったん(知性系脳筋) (@TES_Dattan) July 5, 2022

なろう小説でループ系ということで個人的におすすめな小説。

ネタバレしたくないので、シリアスとだけ。名作です。https://t.co/KL8BHTwfxF

「フォローチャート」読んだ! https://t.co/KsCjzGxBFj #narou #narouN2476BX

— エンジニアうほごりくん (@uhogorikun88) May 25, 2020

うーんこれは百合🧐

前に出した話題を回収するのがうまいなって。あー、そんな話あったねって素直に感心する。

#好きななろう小説を10個あげると人柄がバレる

— RED (@redstarmii) December 7, 2019

リゼロ

シャンフロ

デンドロ

元・世界1位

音使い

毒舌少女のために帰宅部辞めました

スタイリッシュざまぁ

アビコル

フォローチャート

そうだ、その言葉を言いたかったんだ

久しぶりに声を大にしてオススメできる作品見つけた

— ゆーあーる (@URwithK) December 2, 2018

典型的なリプレイものかと思いきや張られた伏線と状況の変化がえげつないくらい多い

どんなプロット組んだらこんな構成が出来上がるのだろうか

「フォローチャート」 https://t.co/qX7zJ26t5T #narou #narouN2476BX

「さっきからきみは、なにを言っているのだろうか。なにか特別な意味ある言動に私が気づけていないとでも、いうのだろうか?」

試すような視線の相沢沙呼先生。

「いえ、それは、その……あの……」

しどろもどろになる少年。

それを見て相沢沙呼先生は小さく微笑みかける。

「いじわるをしてすまない。きみの気持ちには気づいているよ。自分の作品が評価されて嬉しいのは誰でも同じだ。そこに疑問を抱かれると不安になるのも同じだ。私たちは表現する存在だ。より完璧に表現するために唇を噛み締める存在だ。だから表現するときに臆病になってはいけない。おわかりいただけただろうか?」

少年は、しっかりとうなずく。

そのとき少年の体が天に引き寄せられるような感覚があった。

「え? これって、ぼくの体、どうなっちゃうんですか?」

ふわりふわりと少年の体は浮かんでいく。

「心配する必要はない。ただ生き返るだけだ」

「え?」

「きみの体は生まれてずっと過酷な環境にあった。だからいくつもの悪いものに蝕まれていた、手の施しようがないくらい。だから日向夏は一度きみの肉体を殺して悪いものを全て排除した。もう心配はいらない」

「そうだったんですか。あ、あの……日向夏先生にありがとうございますって、お礼を伝えていただけませんか?」

「自分で言うといい。現実の世界で」

「また会えるんですか?」

「きみがその道をあきらめなければ、いつかきっと」

「……わかりました。それじゃあ相沢沙呼先生──」

ありがとうございました、と言おうと思ったけれど、口を閉じる。

感謝の言葉を伝えるのはこっちの世界で、ではない。

「……おわかりいただけているようだ」

相沢沙呼先生は等身大の少女の笑顔を見せる。

「有望な後輩くんに、この言葉を贈ろう。私たち表現者は己の中の完璧なイメージをいかに正しく実現できるか、その一つに全てをかけている。何度も迷い、試されるだろう。挫けそうになったときは、この言葉を思い出してみてほしい」

少年は相沢沙呼先生から受けとったその言葉をしばらく心で反芻した。

扉の前に立っていた。

嘘みたいに体が軽い。いつもより深く呼吸ができる。視界もはっきりしている。常に自分につきまとっていた痛みもない。

本当に生まれ変わったみたいだ。

少年は瞼をとじて、これまで出会ってきた先生たちに感謝を捧げる。

そして瞼をひらき、扉をひらく。

きっとここにも先生がいるはず。

失礼のないように、心して向きあわなければ。

「お帰りなさいませ、おぼっちゃま!」

幼い女の子が、両手を広げ最高の笑顔で抱きついてきた。

「え? え?」

ひとまず、困惑する少年。

女の子は黒いワンピースの上に白いエプロンを着けていた。

上級貴族だけが雇える女中の格好だ。ごっこ遊び、にしては服のつくりが凝りすぎていた。

「き、きみはだれなの?」

「ゆたかはゆたかですよ」

明るい色の花が開花したような可愛らしい笑顔と声でそう答えながら、エプロンの左胸あたりにつけてある心臓みたいなかたちをしたブローチのようなものを指でさしてみせる。そこに『ゆたか』とこれまた可愛らしい文字で書かれていた。

「……ゆたか、ちゃん? もしかして、ゆたかちゃんも先生なの?」

「そうです。ゆたかは麻耶雄嵩っていいます」

麻耶雄嵩先生は元気いっぱいに答える。

それから少年は腕をぐいぐい引っぱられて、なんとも形容しがたい、ふわふわした洋灯や家具であふれた部屋に連れられて、席に着かされ、次々と運ばれてくる料理を口に運んだ。どれもはじめて食べるものばかりだったけど、どれもおいしかった。

全て食べ終わると、小さなテーブルの向かいに麻耶雄嵩先生は腰かけて、ニコニコしながら訊いてきた。

「お腹はいっぱいになりましたか? おぼっちゃま」

「……は、はい」

なぜ自分は貴族のような待遇を受けているのかわからなかった。

それともこれはおそろしい試練の前ぶれなのだろうか。

そう考えると、そうに違いない気がした。不安で背中がぞわぞわする。

そんな少年の心中を見透かしたみたいに麻耶雄嵩先生は言う。

「もしかしておぼっちゃまは、これからゆたかがこわい竜やお化けになっておどかしたり、とても難しいお話づくりのお勉強をはじめるって思われていたりするのでしょうか?」

「違うんですか?」

「おぼっちゃまがそれをお望みでしたらやぶさかではないですけど、ゆたかとしては、おぼっちゃまがここでおいしいものをたくさん召し上がって満足されたらこのお店を出て元の世界に戻って活躍される──それ以上の望みなんてありませんよ?」

「どうして?」少年は首をかしげる。

「どうして?」麻耶雄嵩先生も首をかしげる。「ゆたかには、その『どうして』の意味がよくわかりません」

「だって、それは……」

「おぼっちゃまも、他のおぼっちゃまやお嬢様のように、なんらかの試練を乗り越えなければ成果を得ることはできない──という考えをお持ちなのでしょうか?」

少年はうなずいた。

麻耶雄嵩先生は困ったような笑みを浮かべる。

「そういうの、ゆたかにはよくわかりませんけど、人はそういう理屈を好まれますよね。人生に苦難はつきもので、それを克服したとき成功は手に入る──みたいな」

少年は麻耶雄嵩先生の言葉に耳を傾けている。

「神は乗り越えられる試練しか与えない、という言葉をよく聞きます。だけどこれは神の言葉ではありません。人の言葉です。ゆたかはそんなこと、一度も言ったことはありません。人の定義するところの幸運も不運も全て偶然の産物で、ゆたかは関与したことなんてありません。なのに、どうして人はそこに理由を求めて、それをゆたかの所為にしたがるんでしょうか」

麻耶雄嵩先生は、ぷくっと頬をふくらませた。

「…………」

少年にはなにも答えることができない。

「ねえ、おぼっちゃま!」ぐいっと麻耶雄嵩先生は身を乗り出してくる。「ゆたかから二つ、お話づくりのヒントをプレゼントさせてください!」

「……なんでしょう」

「一つ目は、自由であってほしいということです。人は生き方も物語づくりも不自由なルールで縛りつけて苦しめたがります。それでうまくいくことなんてまずありません。特におぼっちゃまみたいに走りはじめて間もない方は、とにかく自由に思うままに表現してみてください。何より完成させてください。それを繰り返すうちに、気づけばおぼっちゃまなりの正しさと、それから成功を得られるはずです」

少年は首肯する。「わかりました」

「二つ目は小さなところにこそ魂を与えてほしいということです」

麻耶雄嵩先生の言葉に少年は、教師から難しいことを聞かされた生徒の顔になる。言葉を上手く汲み取れていないのだ。

「おぼっちゃまは、先ほどここで召し上がったものの名前を覚えていらっしゃいますか?」

「はい、確か──」どれも変わった名前なので記憶に残っている。「どら焼き、ハイジが食べてるのと同じチーズ、千尋の父が食べていたブヨブヨのアレことシーラカンスの胃袋、ジルのサンドイッチ、ウミガメのスープ、ガイルが日本でリュウに食わされた納豆──ですよね?」

「よく覚えてますね」麻耶雄嵩先生は素直に感心している。「ちなみにどの料理も全て大豆と乳製品だけで作ってますからね。ご安心ください」

「……はい?」

なぜそんなことを言われたのか、少年にはよくわからなかった。

「おぼっちゃまはまだご存知ないと思いますけど、それらの料理には全て、その名を聞いただけで、特定のキャラクターやシーンを想起させる力があるんです」

「どうしてですか?」

「そこに作者のこだわりが──魂が込められているからです。そういうものが作者の想定を超えて多くの人に長く愛されてしまうのです。つづけていれば技術は嫌でも上達します。だけど、作者の作品への想いはそうではありません。それはいつでも入れることができるけど、いつでもあるとはかぎらないものでもあります。技巧は優れているのに人が離れていく作品は、作り手が一番大切なものを入れ忘れているからかもしれませんね」

そういうものをいくつも見てきたのか、麻耶雄嵩先生は切なそうな表情を見せた。

だけど、すぐに笑顔に戻る。

「いけませんね、ゆたかは。今日はこういう話はしないって決めてたのに」

反省反省と言いながら、こつんと頭に小さなこぶしを落とす。

そして少年に笑顔を向ける。

「聞いてください、おぼっちゃま」

「はい」

少年は背筋を正す。

「これからゆたかがおぼっちゃまに伝える言葉はただの言葉です。なんの力もないですし、おぼっちゃまになにかを約束するものでもありません。でも同時にゆたかは言葉の力を信じています。だから言わせてください。おぼっちゃま、あなたの未来は輝かしい天上の煌めきにつつまれています」

麻耶雄嵩先生はうそつきだ、と少年は思った。

だって、麻耶雄嵩先生がその言葉を口にした瞬間、天から光がふりそそいできたのだから。

麻耶雄嵩先生は、愛くるしい笑顔でつづけた。

「いってらっしゃいませ、おぼっちゃま。当店はこれにて閉幕です」

そして少年は光に包まれる。

光が解けると、見覚えのある場所にいた。

たくさんの変わったかたちの椅子や机のある、はじまりの場所だ。

黄金の仮面と漆黒の装い。円居挽先生の姿もある。

彼はシンプルな椅子に腰かけ、一匹の猫をなでていた。

「この猫に見覚えは?」

そう訊かれたのでよく見てみたものの、覚えはなかった。

どこにでもいるような猫なので、どこかで見たかもしれないけれど、記憶にはない。

「きみは──」黄金の仮面がこちらを向いて話しかけてくる。「──客観的に見て、あまり豊かなくらしをしてはいなかった」

「…………」

「奴隷のように扱われる苦しい日々の中でようやく信頼できる下級貴族の紳士──きみのことをマッシュと呼ぶ男性に拾われ、少しは生活も安定したかに思えた。だがそれも長くはつづかなかった。彼は戦争に駆り出され、行方知らずに。きみは屋敷を追い出され、また奴隷の日々。二百日間、ほとんど眠らず働きつづけて得たのは冗談のような小銭だけ。その小銭でキミはパンを一欠片だけ買うことができた。きみは餓死寸前だった。一刻もはやくパンを口にしなければならなかったのに、そのパンをものほしげな声でねだる猫が──私があらわれた」

「え?」

円居挽先生の体が蜃気楼のように溶けながら猫に吸収されていく。

「悪意があったわけではないんだ」猫から円居挽先生の声。「ただ、あの時代のパンがどんな味がするのか好奇心だけで、きみの体のことなんて見てもいなかった」

「…………」

「あのパンは、あのときのきみの全てだった。私のことなど無視して食べるべきだった。しかしきみはそうしなかった。きみは私にパンを与えた。きみは私にきみの全てを与えたんだ。だから私も私の全てをきみに与えるのが筋だと思った。その自分の意志に従ったんだ。そうしたかったんだ」

猫から霧がたちのぼり、それは円居挽先生のかたちになった。

「なぜ、そんな話を?」

「どうして自分にこんなことをしてくれたんだ? ってきみの顔にたくさん書いてあるからさ」

円居挽先生の黄金の仮面に映る自分の顔にそんな文字は一つもない。

だけど、一番聞きたかったことを聞くことはできた。

言いたいことはいくつもある。でも、まずはこれを伝えなくては。

「ありがとうございます」

深く、おじぎをした。

「私のほうこそ、パンをありがとう」

「おいしかったですか?」

「興味深い味だった」

二人同時に笑う。

「さて、そろそろきみを元の世界に戻さないとな。心配している人もいるだろうし」

「……いませんよ、そんな人」

「そうかな?」

「──? あの、円居挽先生」

「なんだい?」

「元の世界でも、あなたに会うことはできますか? 他の先生たちは、ぼくがあきらめなければ会える日がくるかもって──」

「……残念だけど、私とだけは会うことができないよ」

「どうして?」

「むずかしい話なんだ。すまないね。でも、そう思ってくれているのは嬉しいよ」

「だったら最後にお願いがあります」

「言ってごらん?」

「……お顔を見せてもらっても、いいですか?」

「……なんだ、そんなことか──これでいいかい?」

「──はい、なんだか円居挽先生のお顔って 」

「──マッシュ! ──マッシュ! 起きろ! 起きてくれ! マッシュ!」

激しく体をゆさぶられ、目を覚ます少年。

そして、そこにいたのは

「──旦那様!」

戦争にいって行方知らずとなり、もう帰ってはこないのだとあきらめていた主人の姿があった。

「ああ、よかったマッシュ。こんなにやせ細って、かわいそうに。街までいってなにか食べよう」

優しく体を起こされ、手を繋いで歩いていく。

「……旦那様こそ、よくご無事で」

もしかしてまだ夢の世界から戻ってきてはいないのでは、という疑念が浮かび上がってくる。

「そうなんだ。私は確かに撃たれて死んだと思っていたのだけれど、どういうわけか病院で目を覚まして、体に傷もなかったんだ」

不思議そうに主人はあごひげをなでている。

少年は思わず、その名を口にした。

「──円居挽先生……」

憶測でしかない。

本人から聞かされたわけでもない。

だけどそれは確信で、絶対だった。

助けてくれたんだ、あの人が。

「……ありがとうございます……ありがとう……ございます」

少年は涙をこぼしながら、感謝の祈りを捧げる。

「どうしたんだいマッシュ、つらいことでも思い出したのか?」

その問いに、首を左右に振って応える。

「違います。これは嬉しくて泣いているのです。ほら、あそこの看板にも書いてあるでしょう? 『今日は喜びの涙を流そう』って」

少年の言葉に、主人は瞳と口を大きく開けた。

「……マッシュ、お前……文字が、読めるのか?」

「はい。あ、でもあの看板に書いてある言葉って少し字が違いませんか? 正しくはこうですよね?」

そう言って、地面に指で正しい文字を書く。

主人はより一層驚き、声まで上げた。

「書くこともできるのか! マッシュ、お前一体、なにがあったんだ?」

「えっと……」少年は例え何があってもこの主人に嘘はつかないと誓っていた。とはいえこれまでのできごとを正直に話して信じてもらえるとは到底思えず、しかたなく「べ、勉強したんです……」と誓いを破った。

唖然とした表情で主人は「お前、天才だな」と讃えた。

それから主人は誇らしげに少年の肩に手を乗せて語る。

「いいかマッシュ、文字とは何だと思う?」

「え?」少年は、きょとんとした。「文字は……文字ですよね」

主人は首を横に振った。「違う。文字とはね、希望なんだよ、マッシュ」

「……希望」

「近い将来、文字は全ての人が扱えるものになる日がくる。そうすれば、そこに誰もいなくても、誰かの想いを、知識を、物語を伝えることができるんだ。いいかい、マッシュ。お前が持っているのは、そんな素晴らしい宝物なんだよ」

「希望と、宝物」

その言葉を心に刻むように少年はゆっくりと口にする。

少年が文字を使えることが嬉しくてしかたないのか、主人は踊るような足どりで街へと向かっている。

思わず少年の口からは、こんな言葉があふれていた。

ありがとう円居挽

チープなループから救ってくれた

あなたはまさに ぼくのホープ

ありがとう円居挽

ぼくのハートに円居挽

惑わすやつらは迷わずBAN!

ありがとう円居挽

この恩いつか返したい

できるかどうかは ぼく次第

せっかくエントリーしたこの世界で

掴みたいんだビクトリーと

広げたいんだテリトリー

カントリーは振り返らないよ

今のぼくはミステリーを書きつづける

まるで底なしのバッテリー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?