古建築さんぽvol.1 六條八幡宮

神戸人もしらない、千年以上の歴史ある氏神さま

六條八幡宮へのアプローチは、タイトル画像の通り、水田に囲まれたのどかな風景です。鳥居をくぐって、一番最初に目にする建物は神社の場合は「拝殿」というものなのですが、ここでは、それよりも大きな存在感で目に入ってくるのがこちらの木。

「イチョウ」です。

木の大きさって比較するものがないとわかりにくいのですが、写真右にある手水舎から想像してもらうと、このイチョウの勢いがよくわかります。

この写真の左に普通は神社にないものが写っているのですが、また後程。

こちらが六條八幡宮の「本殿」です。

わたしたちがお賽銭を入れたりするのは「拝殿」と呼ばれる建物で、その裏側にあるのが「本殿」です。

こちらの本殿の屋根は「流造(ながれづくり)」という形式で、日本にある神社のほとんどはこの「流造」です。

よくよく見ないとわかりませんが、彩色をほどこした跡が見えるので、創建当時はとても鮮やかな建物だったと思います。

明治以降、「神社の本来の姿は白木である(べきだ)」という考え方から、

重要文化財以外の建造物は、彩色がなくなるにまかせています。

そして、神社の本殿って、こんなふうに「玉垣」と言われる塀に遮られていることが多いです。すると、本殿の建物を見るときは、ほぼこんな感じ。

隙間から覗き見です。

さて、こちらは本殿の右奥に建っている三重塔。この三重塔は室町時代の建築で、国の重要文化財に指定されています。

でも、三重塔ってそもそもお寺にあるものでは?と思いませんか。

実は、明治になって神仏が分けられる前には、神様も仏様もわりとごっちゃまぜだったところが多いのです。

今でも慣習的には「熊野神社」を「権現さん」と言ったり、「八坂神社」を「祇園さん」と言ったりしますが、本来「権現」や「祇園」は仏教用語なので、神社に使うのはおかしいということで、明治時代に名前を改称させられた神社も数多くあります。京都の祇園さん、八坂神社もその一つです。

こちらの神社に三重塔があるのは、室町時代の神仏混合の名残なのです。

屋根は「桧皮葺(ひわだぶき)」。

文字通り、ヒノキの皮を屋根材として葺いたものです。

屋根を支える複雑な構造を組み物といいますが、こちらの組み物は「三手先(みてさき)」。建物の軒先を長く張り出すための複雑な木組みですが、これがあると華があるというか、優美な感じがします。

こちらの三重塔にも彩色の跡が見られます。

神社の裏山を歩く楽しみ

さて、三重塔の横の道を登っていくと、こんな標識に出会います。

こちらから1.4キロ先には、無動寺という古刹があります。

が、そちらにはいかずに本殿の裏山に行ってみましょう。

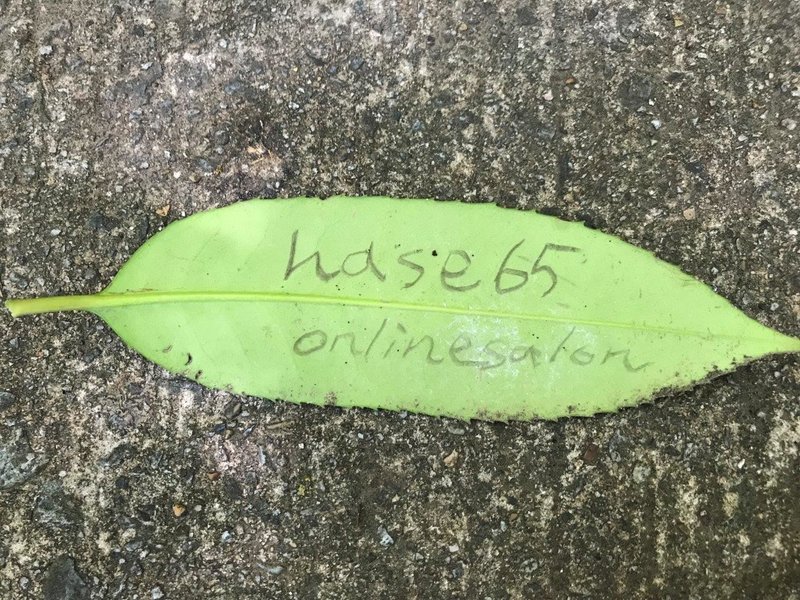

ここの裏山にはちょっと面白い木が自生していて、道にこんな葉っぱが落ちています。左は椿の葉っぱ。

問題は右の葉っぱ。

デカイ!んです。

この葉っぱの主は果たして何なのか?

これが葉っぱの主(若木)です。

ほかの木と比べて、やたら葉が大きくて長いのが特徴です。

六條八幡宮の裏にはこの木が群生しているのですが、私は余り他の場所で

この木が群生しているのを見たことがありません。

この木が面白いのは・・・

葉っぱに字が書けること!

まさに「葉書」。

この木の名前は「タラヨウ」と言います。

最後に、六條八幡宮から見える棚田の風景を。

棚田の向こうにマンションが見えて、いかにも「神戸らしい」風景ですよ。

六條八幡宮所在地: 神戸市北区山田町中宮ノ片57

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?