#1『生き残る者、滅びゆく者』〜武士の進化〜

幕末の武士に憧れた。

金や名声の為ではなく、

気高く生きた武士達に。。

思想は違えど、

彼らは命をかけて戦っていた。

なぜ、

あんな風に生きられたのか?

そこから私の

武士の歴史を探る

長い旅は始まったのである。。

日本史の本を開くと、

武士は平安時代中期に

誕生したとある。

しかし、

いきなりオギャーと

生まれたわけではないはずだ。

気になり出すと

止まらない性格ゆえ、

さらにさかのぼって

調べてみる事にした。

少々さかのぼり過ぎた感はあるが、、

おかげで、

武士に関して

少しは把握できた気がする。

どのくらいかかるか

わからないが、

『武士の進化シリーズ』と題して

武士という生物の

生い立ちをご紹介していきます。。

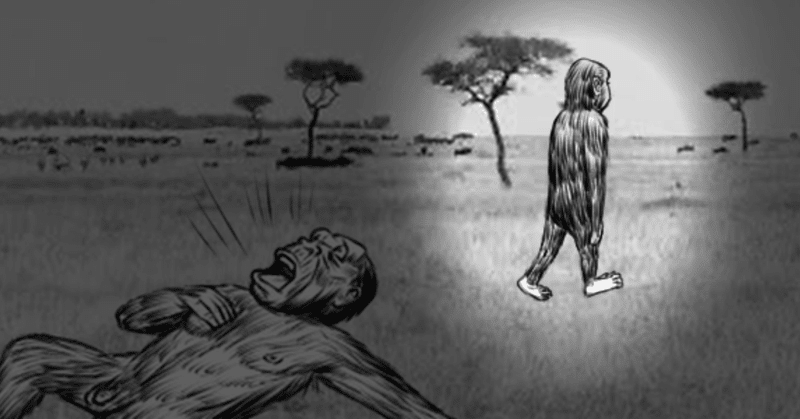

#1『生き残る者と滅びゆく者』

私は、

時代をさかのぼっていくなかで

衝撃の事実を知る。

『かつて日本に人は住んでいなかった、、』

現在、

様々な分野での研究が進み

過去に起きたことが

昔よりも詳しく分析できるようになった。

そしてあらゆるデータから

導き出された答えが、、

人類はみな『アフリカ』を起源にもつ

ということだ。

それは遥か昔のことである、、

そこには、

緑豊かで

果実も豊富に採れる

熱帯雨林が広がっていた。

樹上で暮らす

我々の祖先にとって、

そこはまさに『楽園』であった。

彼らのなかで

時おり、

二足歩行をする者がいた。

これが

我々人類の祖先だ。

長年サバンナで二足歩行は

始まったと考えられてきたが、

発見された化石の形、

年代や場所から、

森林がまだあった頃から

二足歩行をしていたことがわかっている。

なぜ彼らが

二足歩行を始めたのか、

ハッキリとはわかっていないが、

大きなメリットがあった

ことだけは確かだ。

見つけた食料を

他の仲間に奪われないよう、

安全な場所に

持ち運んで食べたり、

異性にプレゼントしたりできた。

結果として、

二足歩行で歩くことが

生存においても

子孫を残すことにおいても

効果的に働いたのであろう。

その後、

この技は彼らの子孫へ受け継がれ

人類最大の危機を救うことになる。

それは、

地殻変動の影響によって始まった。。

アフリカ大陸の東側で

全長6000kmにわたる

山脈が形成され、

西から吹いていた

湿った空気が遮断された事から

乾燥化が進み、

森林は減少し、

サバンナが広がっていった、、

住処と食料の多くを

失ってしまった祖先は、

地上での生活を

余儀なくされていく。。

そこで、

二足歩行が役に立った。

草原のなかで素早く

捕食者を発見できる!

太陽の熱があたるのを

最小限におさえることができる!

四足で歩くよりも低燃費で

長距離移動ができる!など、

新しい環境に二足歩行が

バッチリとハマったのである。

その後、

私たちの祖先の体は

より二足歩行に適した

体へと進化していく。。

どのように変わったのか?

初期の人類である

『サヘラントロプス・チャデンシス』と、

サバンナでの進化を経た

『ホモ・エレクトス』を比べてみよう。

体毛が薄くなった、

汗腺が発達した、

手よりも足が長くなった、

足の親指が前方に揃った、

土踏まずができた、

このように、

かつて木登りの

スペシャリストだった祖先は、

地上で長距離移動する

スペシャリストへと進化したのだ。

これが

人類誕生の『ストーリー』である。

一方で、

二足歩行を

あまりやってこなかった者や、

得意でない者は

サバンナという環境に

うまく適応できず、

生き絶えることになった、、

時流に上手く乗った者は生き残り

そうでない者は死ぬ。

武士の時代にも共通する

普遍の法則である。。

次回、

#2 『そして人になる』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?