【ジェンダーイクオリティ・LGBTQ+に対する世界の今 ~エリックゼミのディスカッションレポート~】

あなたの身近に、LGBTQの性的マイノリティの方はいますか。

電通が2020年に発表した調査によれば、8.9%(約11人にひとり)はLGBTQであると言われています。多様性が叫ばれる時代、我々には多様性を受け入れる姿勢が非常に重要だと思います。

青山学院大学のエリックゼミでは、エリック教授とゼミ生が、LGBTQに関して考える機会を設けました。

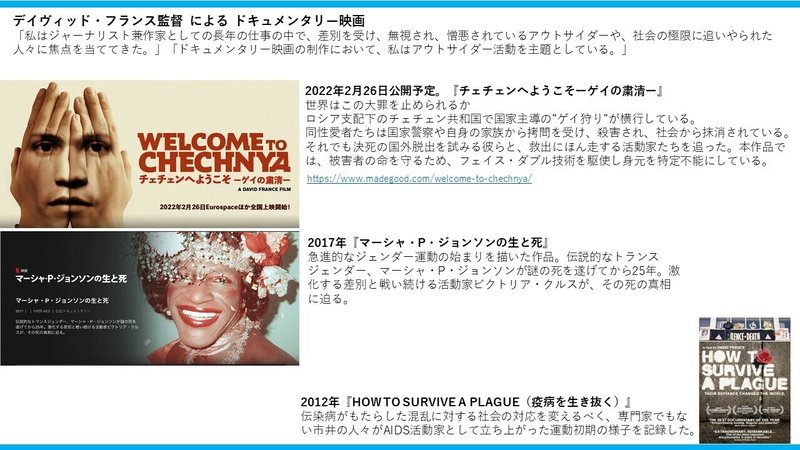

きっかけとなったのは、特別に公開前に視聴させていただいたドキュメンタリー映画「チェンチェンへようこそ〜ゲイの粛清〜」です。この映画の理解をより深めるために、Netflix公開されている「マーシャ・P・ジョンソンの生と死」(両作品とも監督はデイヴィッド・フランス)も視聴しました。

さらに、エリックゼミのアドバイザーにアメリカにおけるジェンダー平等についてのヒアリングを行った上で、「ジェンダーイクオリティ・LGBTQ+に対する世界の今」と題し、ジェンダー平等とは何か、LGBTQに対する日本や諸外国の現状などについて、それぞれの考えやさまざまな視点から、エリックゼミ公開ディスカションを行いました。

今回、noteでは、そのまとめをお伝えします。

最後まで読んでいただけると幸いです。

「チェチェンへようこそ~ゲイ粛清~」・・・2月26日より映画館で公開

「マーシャ・P・ジョンソンの生と死」・・・Netflixで視聴が可能です

出演

エリック教授 / 松永 エリック・匡史(青山学院大学 教授、経営コンサルタント)

けいたろう / 森 慧太郎(青山学院大学 エリックゼミ1期生)

しゅん / 赤澤 峻(青山学院大学 エリックゼミ2期生)

かなた / 荻原 叶多(青山学院大学 エリックゼミ3期生)

知美さん / 細田 知美(エリックゼミ アドバイザー)

「チェチェンへようこそ~ゲイ粛清~」「マーシャ・P・ジョンソンの生と死」を観て

ディスカッションでは、映画を観ての感想を共有するところから始まりました。

かなた:稲妻が走るような強い衝撃を受けました。我々のジェンダーに関する問題に対しての認知が非常にぬるいことを感じました。自分はそれまでひとこと「ジェンダー問題」と聞くと、マイノリティに対する差別や偏見より起こるいじめをイメージしていました。しかし「ジェンダーの問題」とは自分が感じているよりも悲惨で人の生死にかかわる問題であることが明確にわかりました。

しゅん:LGBTQであることで生命の危機をも及ぼし、その人の人生を大きく変え、家族や友人にまで差別の矛先が向かうこと。これは見て見ぬ振りはできないと思いました。権力と圧政の嫌な部分を見てしまったし犠牲となっている人がとても悔やまれてならないと感じました。普段は表に出ることのない、性的マイノリティへの姿勢などの一面を知ることで、ロシアに対する見方が大きく変わりました。あるシーンで男性の顔にエフェクトのような波及が顔についたことがとても印象的でした。これはディープフェイクという技術を活用したものと知り、これもまた衝撃を受けました。匿名にも関わらず人間性を損ないことで、真実と感情が曖昧になることなく伝わりました。

けいたろう:無闇に殺めるものは人間とは言えません。人間は生まれた時から他人に支えられて生きていいます。どんな人であれ同じ人間として接することが、本来求められている姿勢なのではないでしょうか。とても難しいですが、どんな人でも中身を見て欲しいと思います。中身で判断するのが脳と心を持った人間であり、そしてそういう人をしっかり見ようとする行為自体が博愛なのではないでしょうか。

エリック教授:監督であるデイビッド・フランス氏の強烈な訴えかけを感じました。注目してほしいのは、負の流れが存在することです。初めに区別が差別になり、差別が迫害になって、迫害が暴力になり、そして暴力が殺人になっています。映画を通して私たちはこの負の流れの存在を認知するだけでなく、自分たちもその流れを起こしかねないことに気づくべきです。この作品を他人事と捉えてはいけないと思います。私たち自身も、日常生活で区別してしまっていることを理解することが重要です。作品の中で起こっている日本では非現実的なことを、ぜひ自分ごととしてとらえてほしいと思います。

知美さん:日本は平和な国のイメージが強く、他の国に比べて、差別や貧困問題などあまり目立たないかもしれないですが、見えていないのではなく見えなくさせているところがあると思います。もしかしたら、ごく身近でも悲惨な状況があるかもしれないですね。

アメリカの現状

ディスカッションにあたり、エリックゼミのアドバイザーでもある遠山昭二さんに、現在お住んでいるアメリカのサンフランシスコ州のことを中心に、ジェンダー問題の現状について伺いました。

ここでは、ヒアリング通してエリックゼミのメンバーが各々興味を持った点を記述します。

しゅん:アメリカは違いがあることが当たり前だからこそ、それを認める文化が根底にあると感じました。家族間や学校ではカミングアウトが自然な形で行われていて、その形も日本と異なり、より自然な形で行われているようです。例えば、個人を「He is~/She is~.」と言うところを「They is~.」と使うことで、ジェンダーやセクシュアリティを改まってカミングアウトする必要が無く、自然と伝えられるようになったそうです。周りもそれを自然に受け入れていることが素晴らしいと思いました。

かなた:もちろん地域や州によって全く現状は異なりますが、自然に受け入れることができるエリアは増えてきているようです。日本に比べて「相手の立場になって深く考える」ことができている、という印象を受けました。日本は島国ということもあり、マイノリティの概念があまり浸透していないのですが、やはり人種など様々な領域のマイノリティが存在するアメリカならではだなと思いました、日本よりもアメリカの方が、マイノリティを受け入れるマインドが進んでいると感じました。

エリック教授:多くの国で、LGBTQ+に対する差別があります。一方で、人権に関する活動する人も増えています。しかしそこに貧困が絡んでいることが、アメリカの大きな問題だと思います。日本ではないと思いますが、性的マイノリティの人が食べることができず、それを政府が見放している現状があります。アメリカは夢の国でありますが、ここにいたら死んでしまうような地獄も存在することが、残酷です。天国と地獄が共存している現状を感じます。

日々の生活の中での「ジェンダー平等」という観点からの気づき

しゅん:日常生活で、無自覚な「優しさ」に気づくことがあります。日本では、特別ひどい差別意識を日常であまり感じません。LGBTQという言葉も近年だいぶ浸透した実感がありますが、それを拒否する若者にまだ私は出会ったことがありません。けれどその一方でマイノリティに対して”特別扱い”をしてしまうことがあると感じています。日本人は同化意識が強いからこそ、自分と違ったものを良くも悪くも特別扱いする傾向があるのではないかと思います。例えば、「嫌なことあったら相談乗るよ」と声をかけ、味方意識を過剰に見せたり、過保護に扱ってしまうことがあります。

自然に接することが一番の優しさだと思います。カミングアウトした時に「そうなんだね」と自然に受け入れ、カミングアウト前と後で何も変化がないことが大切だと思います。そうすることでカミングアウトしやすい環境が整い、より多くの人々が生きやすい社会をつくることができると考えています。

知美さん:青山学院大学の「ミスミスター青山コンテスト2021」では、いろいろと衝撃的なことがあったようですね。

エリック教授:まず、「ミスミスター青山コンテスト2021」の応募資格に性別がないこと、これは知らなかったですね。様々な大学でこの動きがあることも気がつきませんでした。女装したミスターが「これが僕です」と主張した姿が感動的でした。容姿がいい人が出てくるだろうと思っている場で、出場者の学生たちは自分のアイデンティティを探究していました。また、ミスがスカートではなくスーツパンツで登場し演台に立ち、英語でジェンダーのステレオタイプについてスピーチをした姿にも感動を受けました。ジェンダーの課題に関する現状も、このように学生が主導して進んでいると感じました。

また、ここ数年LGBTQ+を表明している学生が増えているということも感じています。よい傾向にありますね。僕らにできることは、彼らがカミングアウトしてもいい環境を作ることだと思います。今回のディスカッションのような場をつくることもそうですね。

知美さん:日本では約11人に1人が性的マイノリティと言われているので、皆さんの身近にもLGBTQの方はいるはずだと思います。

エリック教授:前に働いていたグローバル企業では、LGBTQの人はいて当たり前でした。LGBTQだとわかった瞬間に「あなたの性的指向は何ですか」と聞くのって、おかしいですよね。時々そういうシーンに出会うことがあります。ストレートの人にはそういったことを何も聞かないのに。それはもはや差別です。LGBTQという区別自体がナンセンスです。みんな人間でいいと思います。

けいたろう:もっと言えばLGBTQを掲げる必要もないのではと感じます。テレビなどでLGBTQ+の特集が組まれて「頑張っているので応援しましょう」みたいな視点が差別的だと感じます。日本って遅れているなと思います。LGBTQの人たちも僕たちと同じように生きて生活しています。そこに特別な目線を持つのは違います。伝えることは大事ですが、知ったうえで自然に受け止めるような姿勢が持てないのでしょうか。

今の日本

エリック教授:エンタテインメントの世界が垣根を越えさせてくれていると思っています。80年代にはゲイカルチャーにカッコいいみたいな流れがあり、アーティストから男性の化粧などが受け入れられるようになった。

今、多くのテレビ番組に出演している、マツコ・デラックスさんはLGBTQの活動家だと思います。私たちは違和感や抵抗感なくマツコさんを観ています。何もも嫌な気持ちがないです。芸能人は一般の人たちがLGBTQを受け入れるきっかけになると思いますし意味のある存在だと思います。

かなた:芸能の話を踏まえると、メディアの力は大きなもので非常に重要であると感じます。「オネエ」という言葉はメディアの作った言葉です。その言葉を発信することによって持つ意味をメディアは真剣に考えてほしいです。僕らの世代だと、はるな愛さんがLGBTQを知るにきっかけになっていると感じます。物心がついた時からLGBTQが存在していました。一方で、親の世代では受け入れに違和感を感じてるなと、普段の会話やテレビを観ているときの態度で感じるます。一瞬で敵にも見方にもなるメディアの影響力は強いことをメディアは認識してほしいです。

エリック教授:テレビは、SNSに習ってインプレッション数を増やすことを目標に、攻撃的になり、弱者やマイノリティを見つけた途端に取り上げるようになってしまっているのではないでしょうか。メディアは報道に対する責任感を感じてほしいと思います。

私たちができること

エリック教授:いろいろなことを学ぶこととそこに疑問を持つことが重要です。世界で起きている事実に偏見を持たずに受け止めなければいけないと思います。そして受け止めたうえで、自分ごとにしていくことが大切です。区別が差別になり、差別になり迫害になって、迫害が暴力になって、暴力が殺人になる。自分はこの悪の流れの一端になっていないかを考えるべきです。

ドキュメンタリー映画は、観た後にディスカッションして初めて完結すると思いますね。あちこちでディスカッションが起こり、それぞれのディスカッションがコラボレーションして、また一つの作品を作っていくというのが理想だと思います。映画を観て、正しいかそうでないかを議論するのではなく、意見を交わし合いお互い受け入れていくことが大切だと思います。

けいたろう:まず知ること、そして発信することが、僕たちにできることだと思います。映画を観たり本を読み知識をつけることで、問題の重大性を正しく理解することができると考えました。無自覚の優しさはマイノリティは差別と捉えてしまう、このことに気づくことが私たち日本人に必要なことだと思いますし、その気づきを少しでも与えられるように尽力したいです。

しゅん:思考して自分なりに発信していくことが僕たちにできることだと思います。世界ではもっと酷いことが起きており、それに気づいていない人々が多くいます。一人ひとりが積極的に発信して、より多くの人に現実を伝え、訴えていくことが、第一歩だと思います。

僕は、ファッションが好きで、メンズだけでなくレディースも着ることもありますし、髪を伸ばしてみたり、ネイルもします。こういうような自分の世界観を、言葉だけじゃなくて行動でももっと表現していきたいと、改めて思いました。

かなた:「良心より知識」を大切にするべきだと感じました。過保護な優しさが差別と思われるのは、現状を正しく理解できていないからだと思います。今回のディスカッションをきっかけにLGBTQ+の概念や歴史などを勉強しました。映画も3本観て小説を一冊読みました。知識を入れることは大事だと思います。現状の悲惨さをより理解することができ相手の立場に立って考えることが可能になると思います。

そのためにも学ぶ機会も非常に重要なポイントだと感じました。また個人で学習するだけでなく、周りを巻き込んで行えたら非常によいと思います。

この映画を少しでも多くの人に伝え、少しでも多くの人の目に心に届けたいと思います。

エリック教授:どんな状況であっても人の命を奪う権利は誰にもないということを、最後に強く言いたいです。私たちは、今回の映画で衝撃の事実を目の当たりにしました。これに対しては抗議は必要だと思います。今回のディスカッションは小さなアクションですが、大きさや影響力に関わらず、誰かがやらないと社会は世界は変わらないので、アクションし続けることで大きなものにしていきたいと思います。

意識を傾けることから変わる。

より良い世の中を目指して。

エリックゼミ(エリックゼミのHPはこちらをクリック)

ディスカッションの詳しい様子はぜひ動画を観てください!(当日のディスカッシの様子YouTubeリンク)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?