手が離れ、子を想う

親ばかみたいに聞こえるかもしれないが、うちの子どもたちは、手がかからない方だと思う。

上の子の夜泣きは2歳近くまで続き、新米パパ&ママであるぼくたちの体力と気力を限界まで削ったけど、それはどの家庭にもあること。下の子も、納豆を手でニチャニチャして床に投げまくるという変な遊びにハマった時期があったが、それもよくある話。

手がかからない子どもたちだが、風邪をひいたときは、それなりに大変だった。苦い薬をゼリーに混ぜては投げられて、アイスに混ぜては口からうぇーと出してしまう。気力は急降下、洗濯頻度は急上昇。思い出してもアレはちょっとキツかった。

キツかったけれども、なんというか。手ごたえがあった気がする。子育てをしているという、たしかな手ごたえ。夜中に体調を崩した次男を抱っこひもに入れる妻。寝ている長男のパジャマの上から上着を被せ車に乗せるぼく。救急病院まで続く夜中の道を4人で走る。まるで4人でかたまって丸くなりながら、その日その日を一生懸命暮らしていた感じが懐かしい。

-

子どもが成長すれば、より手がかからなくなる。下の子も5年生になり、ひとりで留守番もできるようになった。ぼくより背が高くなった上の子は、キッチンの吊戸棚からヒョイっとお皿を取ってくれる。洗濯物は自分たちでたたませてるたためるし、食器の後かたづけも渋々喜んでやってくれる。

それでもまだ、手がかかることはあって。トースターにパンを突っ込んで、ジャムとバターをテーブルに出すだけの簡単な朝食を「ほらっ、食べな。遅刻するぞ!」と出すことも。遠方への習い事に車で送り迎えすることだって。その機会が減ったぶん、手がかかることが嬉しく思える。

親にすぐばれるウソをついたり、まだまだ子どもだな、と思う場面に出会うとあきれながらも安堵する気持ちもあって。子どもがまだ、手が届く範囲にいる安堵感。

その安堵感が、知らぬ間に減っていたことに気づく出来事があった。

-

次男が寝たあとの22時。高校受験を控えている長男が、リビングで過去問を解きだした。いつもは、一階の部屋で黙々と勉強してるのだけど。その日は、設問ごとに時間を区切って解いてみたいというので、妻が10分おきに「残り40分です」みたくアナウンスしていた。

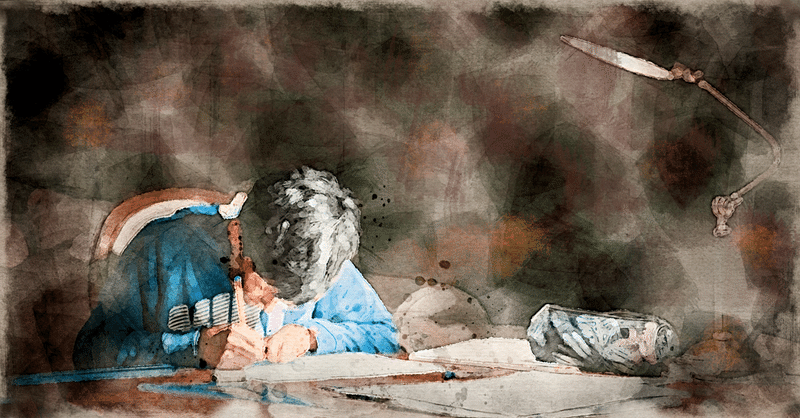

ぼくは、長男の邪魔にならないように、そっと音をたてず洗濯物を干す。ふとしたときに、5メートル先のテーブルで鉛筆を握る長男の、後ろ姿を見たときに感じてしまった。

親は、なにもしてあげられない。

ただ、頑張る姿を見守るだけ。

うまくいきますようにと、想うしかない。

“想う” という言葉には、目に見えないものを思うというニュアンスがある。故郷を想うとか、亡き父を想うとか。目の前にいる長男の背中が、とても遠くに感じてハっとした。

子を想う時間は、だんだんと長くなるのだろう。はじめは林間学校の一泊二日だったかもしれない。「いまごろ何してるんだろね」、ひとり少ない食卓で妻と話したのは随分まえのことだ。次は二泊三日の修学旅行だったか。

いつの日かそれは、四日になり五日になり。一週間がひと月に、そして年になる日がきっと来る。目の前にいない、手がとどかない子のことを想う日々。子どもが独り立ちするのを18歳とするならば、“想う” 期間は何年なのだろうか?

自分が健康でいられたら、18年よりは長いはずだ。20年かもしれないし、30年かもしれない。そう思うと、渦中では永遠に感じた子育ての大変な時期も、過ぎ去ったあとの時間の方が長いということになる。

そんなあたりまえのことに、鉛筆が擦れる音が響くリビングで気がついてしまい、少し淋しい気持ちになってしまったんだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?