(135) 混合研究法とそのパターン(前半)

2021年5月9日(日)

2020年度の「教える技術オンライン研究会(OGOK)」(全10回)から、研究トピックや研究スキルを紹介するシリーズの第9回目です。今回は研究スキルとして「混合研究法」を取り上げます。抱井 尚子『混合研究法入門』(医学書院, 2015) を紹介しています。最後には、そのレクチャービデオ(33分)を紹介しています。

・方法論とは何か

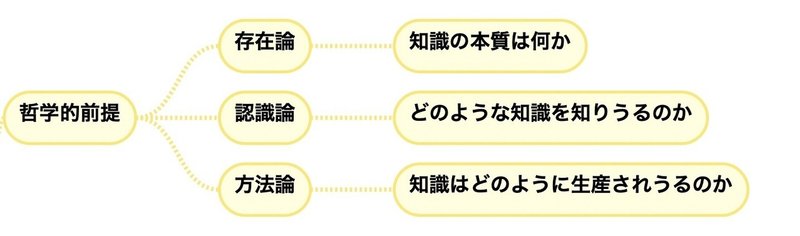

研究者は特定の対象についての知識を扱う専門家です。この知識をどう捉えるかということについて3つのアプローチがあります。1つ目は存在論です。これは、そもそも知識とは何か、知識の本質は何かということを問題にします。2つ目は認識論です。これは、我々がどのような知識を知りうるのかということを問題にします。最後は、方法論です。これは、知識はどのように生産されうるのかということを問題にします。

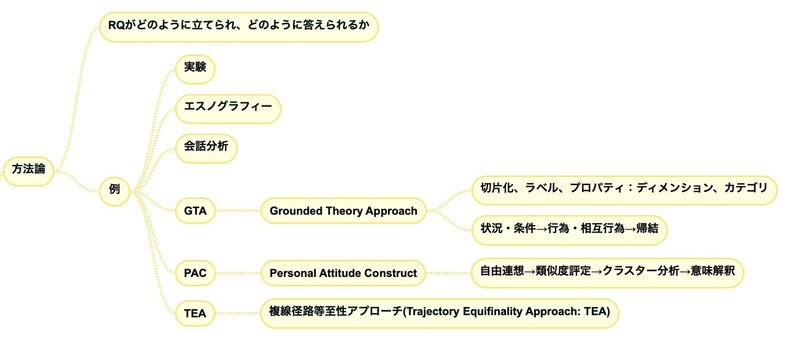

方法論とは、リサーチクエスチョンがどのように立てられ、どのように答えられるかということを問題にします。ポイントは、特定のリサーチクエスチョンを立てると、それに対応して、その問題を解くための最適と考えられる方法が発案されるということです。つまり、リサーチクエスチョンと方法とは一対になっているということです。

たとえば、「この新薬はこの病気に効くのかどうか」というリサーチクエスチョンを立てたとき、ランダム化比較実験という方法が使われます。これは、実験参加者を実験群と統制群にランダムに分けて、それぞれ新薬と偽薬を投与したときに、病気への効き目を比較するという方法です。

また、「特定の部族において人々はどのような生活をしているのか」というリサーチクエスチョンを立てたときは、エスノグラフィーという方法が使われます。これは、研究者がその部族の中に入り込んで、日々の生活の様子を観察し、記録していくという方法です。

このように、まず研究によって知りたいことがリサーチクエスチョンとして立てられます。その次にそれを明らかにするために最適な方法が考案されます。このようにして、私たちが研究方法として使っているものが発明されてきたのです。これを大きく言えば、知識の生産方法、つまり方法論ということになります。

・量的研究法と質的研究法

研究法には大きく分けて、量的研究法と質的研究法の2つがあります。

ここから先は

ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。