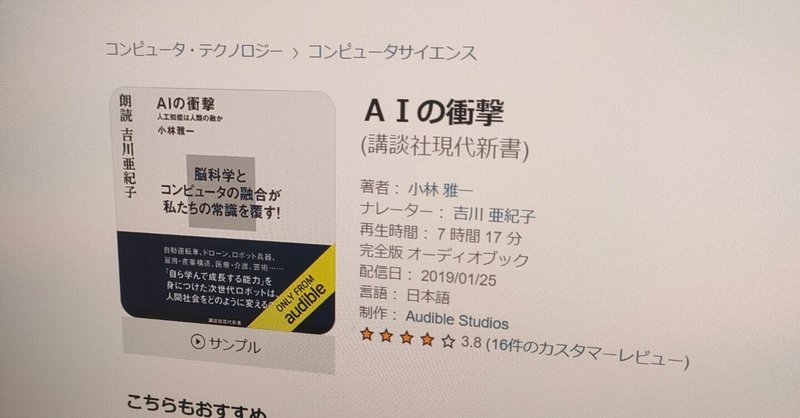

【書評】小林雅一『AIの衝撃』--結局、勘が大事

最近は自動翻訳とか音声入力とかをわりと使うようになってきて、日常的にAIに仕事を手伝ってもらうようになった。というわけで、めちゃくちゃAIに興味が出てきたのである。そんなわけでこの本を読んでみた。

なんで近年急激にAIの能力が進化しているかなどを、とてもわかりやすく書いている。ニューラルネットワークとかディープラーニングとかについての部分は、僕の基礎がなさすぎて、しっかりはとわからなかった。でも、コンピューターが勝手に何を学ぶ学べばいいのかを発見して優秀になっていく、ということが起こっているのはよくわかった。

印象的だったのは、コンピューターに音楽を作らせるプログラムの話である。バッハやベートーヴェンなどを過去の名曲を大量に入力して、それを要素に分解し、合成し直す。そのことで非常に膨大な数の曲が自動で生成される。

その中から、これは人が聞いてもいいと思うだろうという曲を人間が選んで演奏すると、聴衆はしっかり感動してしまう。とは言えそ、れは人間が作曲した、と思い込んでいる間だけで、実はAIが作ったんですよ、と言うと、みんな白けるという話は面白かった。

とは言え、ここにはけっこう重要な教えが含まれていると思う。一つには、創作は決して神秘的な過程ではなく、たとえ人間でも過去の大量の作品を組み替えて新しいものを作っているにすぎないということである。

これは半世紀ほど前に、文学理論でインターテクスチャーリティの理論などで言われていたが、やっぱりコンピューターを使って実際に曲を作ってみると説得力が違ってくる。

もう一つは、とは言えこの曲はいい、この曲はダメ、という価値にまつわる選別は人間がやらざるを得ない、という部分である。ここらへんは究極的には勘の領域に属していて、AIには価値判断はなかなか難しそうだ。

ということは、何だかわからないけど楽しい感じがする、心が動く、感動する、みたいな部分はいまだ人間が強いということである。ここを集中的に鍛えていったら、たとえAIがこのままどんどん発展しても、人間はまだまだ生き残れるのではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?