フィルムカメラ、なすすべもなかった

(写真)model:優愛/TIARA撮影会専属

我が家に最初にあったカメラはリコーオートハーフの初代機だった。ハーフ判は35mm判フィルムの1コマを半分に分割するので36枚撮りフィルムなら72枚撮れる。だけどうちの家族は写真が趣味というわけでもなく旅行とか何かの記念日しか撮らないから、長ければ半年とか1年カメラにフィルムを入れっぱなし。1本で春夏秋冬、カレンダーができてしまうのだ。

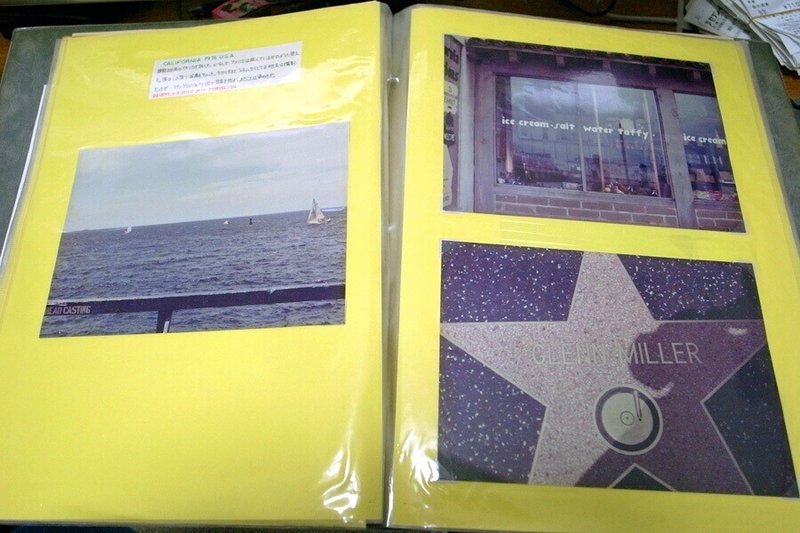

そして僕が初めて自分のものとして手にした本格的なカメラはキヤノンAE-1といって1976年の春に発売された一眼レフだ。それをその年の6月に買ってもらった。中学2年生にとっては宝物だ。夏休みになると、その宝物と一緒にアメリカを旅した。そのために親が買い与えてくれたのだ。

最初の5本ぐらいは黒白フィルムで撮影の練習をした。あの頃は地元のカメラ店でカメラもフィルムも買って現像も同じ店に出すという文化がまだ残っていた。店員さんは初心者にとって最初の講師でありアドバイザーだった。

「志和君、まずこれでカメラの操作に慣れよう」

店員さんが手渡してくれたフィルムは黒白のネオパンSSの36枚撮り。AE-1は35mm判だからハーフ判のように倍撮れるわけではなく12枚撮りなら12枚、20枚撮りなら20枚、36枚撮りなら36枚しか撮れない。僕は1週間で使い切って現像に出し、仕上がりを受け取りに行って、そこで店員さんのアドバイスを受けた。やがて店員さんはカラーフィルムを手渡してくれるようになって、そんなレクチャーを何度も繰り返した。それがもう、学校行くより楽しかったのは言うまでもない。

アメリカでは、アンセル・アダムスなんてまだ知らなかったのだけれどヨセミテの大自然を撮ったり、TDLもない頃にディズニーランドを満喫したり、いい経験をすることができた。サンフランシスコの空港で迷子になったときは、親切な空港のお姉さんが追いかけてきてくれて助けられたり、中学生にとってはちょっとした冒険でもあった。ヨセミテではワウォナのロッジに宿泊したのだけれど、太陽が沈むにつれ芝生のグリーンが刻々と色を変えて行く様は圧巻だった。あんな色は日本ではいまだ見たことがない。言葉では説明しきれない。色が香り立つ。でも当時の僕にあんな色を写真に撮る技術はなく、その圧倒的光景を前になすすべもなかった。

帰国したときにはすっかり写真の魅力にはまっていて、気がついたら45年が過ぎてしまったという感じなのだ、僕の人生なんて。

それで最近いろんな人、とくに10代とか20代の人たちからカメラの相談を受けることが増えたのだが、目立つのが「フィルムカメラで写真を撮ってみたい」という声だ。

そんなとき僕が提案するのは、フィルムカメラでもデジタルカメラと変わりなく、まずちゃんと撮れるように練習してみない?ということなの。よくフィルムっぽいと言われる写真って、色が転んでいたりピントがシャープじゃなかったり、トイカメラや「写ルンです」で撮ったような写真だったりするけれど、そういう写真を撮りたいならスマホにそれっぽくなるアプリもあるしデジカメだってフォトショップで結構なところまでいじれるし、フィルムライクにする現像方法やプリセットなんかもネットを検索すれば出てくるのだから、カメラとフィルムを買うお金がもったいないような気がしちゃう。それこそトイカメラや「写ルンです」のほうが良いかもしれないし。フィルムカメラをペンダントとして使いたいなら話は別だけど。

いまどき写真を撮るのに便利とはいえないフィルムカメラをあえて使うなら、いっそのことフィルムの時代を追体験してみると面白いんじゃないかって思う。どこまでやるかってのはある。自分で現像してプリントまでするのと撮影だけフィルムでやってあとはデータ化するのとではかなり違う話だし。でもとりあえずはデジカメやスマホで写真を撮りたいなと思ったときと同じく、普通にちゃんと撮ることを目指すわけ。そのほうがフィルムならではの作法だったり流儀みたいなものをより感じられると思うの。フィルムの装填から始まってピント、露出、限られた撮影枚数で一枚一枚大事に撮ること、結果がすぐわからない楽しさと難しさ、フィルターで色合いを微調整してみたり、あの頃カメラの開発者や撮影者が目指していたのと同じ地点に立って、できるだけちゃんと写すことを目標に撮ってみるのがいい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?