『魔境』の話② 霊性を求める

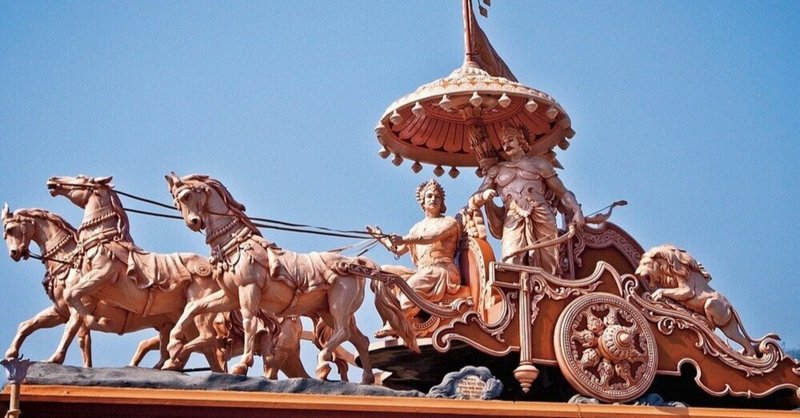

「アルジュナよ、この危急にあって、その臆病や躊躇はいったいどこから来たのか。それは貴人の好まないものだ。天界には導かず、不名誉をもたらす。

弱くあるな。汝にはふさわしくない。敵を滅ぼす者、アルジュナよ、恥ずべき弱さを捨てて、立ち上がれ」

さて“『魔境』の話① 瞑想・ヨガ・生命エネルギーの実践における魔境” では、魔境(副作用)といったものがあるとして、それについて触れました。

今回は魔境を避けるための指針についてです。

関係ないけどバッハ。教会カンタータ BWV 21の最後の合唱(参考:ヨハネの黙示録5章12-14)の「Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen Alleluja!」の部分。

結論

結論として、魔境を避けるための基本的なことは、、、、

・無理な実践は避ける。神秘的なことにのめり込みすぎない。現実的なこととの折り合い・バランス感覚を失わない。

・霊性を求める意志をしっかり維持する。

・霊性に関する実践と適切な節制。

、、、、だと思われます。

以下、できるだけ細かいことは省略して、私の考えを述べてみます。

無理な実践は避ける。神秘的なことにのめり込みすぎない

無理な実践があると、当然に心身に負担があり、魔境の原因になりえます。

「軟酥の法」で有名な白隠禅師も無理したせいで、禅病もしくは魔境になったと言われています。

精神世界をやっている人には、のめりこみ過ぎて現実感覚を失っているような人たちもいます。

注意が必要だと思います。

高藤聡一郎氏によって仙道がブームになった時に、そういった人たちが氏のもとを、しばしば訪れたそうです。

「仙道修行に没頭したい」とする訪問者たち(なかには10代もいたようです)を、高藤氏はまともに相手にせずに「どうやって現実社会で生活していくんだ?」などと言って追い返していたようです。

まぁ、高藤氏は高藤氏で、ずいぶんと神秘的な関心を煽っていたわけですが、、、。かなりの誇張もあったようです。

スピ・精神世界やコンスピ魔境の本ばかり読むのではなくて、懐疑的思考や、科学、科学史なども学んだ方が良いと思います。

ただ、直接的な神秘体験(宗教的体験)がある場合には、たとえ理性を働かせたとしても、冷静でいるのが難しいこともあると思われます。

瞑想や生命エネルギーの実践のある密教的なヨガなどによって神秘体験(宗教的体験)をすることがあるとされます。

こういった神秘体験は、本人の自覚あるなしに関わらずに、人格や人生観に強い影響を及ぼすものもあると思われます。

この神秘体験については、今後、noteでさらに触れることになると思われます。

霊性を求める意志

瞑想などの精神性に関する実践を熱心にする場合には、「霊性を求める意志」を明確に持ったほうが良いと私は考えます。

この「霊性を求める意志」ですが、「菩提心」や「(霊性への)信仰心」「バクティ」などと表現しても良いと私は考えます。

「すべての行為を私に捧げ 私を最高の理想とし 一途なヨーガによって私を瞑想し一心に礼拝する人々を 私は輪廻生死の大海から救い出す。アルジュナよ。

私に専心せよ 私に意識を集中せよ。そうすれば汝は私の中に住む」

瞑想にはいろんな種類があり、心身への影響についても様々な研究があり、様々な考え方を持つ人たちがいます。

しかし瞑想で行っていることは、実際上は、自らの意識に向き合うことであり、内なる意識、霊性に関する実践であると私は考えます。

そのため、健康目的など気軽なものとして以上に熱心に取り組む場合には、「霊性を求める意志」を明確に持ち、方向性をしっかりと定めるべきであると考えます。

このことは内丹(仙道)、クンダリーニ系ハタ・ヨーガなど、密教的な、生命エネルギーの実践がある場合には、特に注意すべきことだと考えます。

もし意志や方向性をしっかりと定めずに、このような精神性に関する実践に取り組むと、ひょっとすると実践者の内部(たとえば表層意識・意識の識閾下領域)で混乱が生じて、心や神経生理の不調として顕れることもあるかもしれません。

また、「人間の意識の内には、未浄化なもの、悪いものもある」という意見もありますが、霊性への意志をしっかりと持つことによって、その悪影響を避けることができるのかもしれません。

霊性とは?

では霊性(スピリチュアリティ)とは何なのでしょうか?内なる意識とは何なのでしょうか?

今までのnoteでチラホラと触れてきましたが、、まぁ、無責任なようですが、未だに正確に定義するのが難しいと感じています。

とりあえず、なんとなくは、人間の意識、精神性、人間性の中の「超越」「普遍的な宗教性」「深い精神性」、、、に関するようなものでしょう。

霊性とは何かという定義は難しいのですが、霊性へ向かう際の適切な実践、霊性に調和する態度については、「顕教」として提案してきました。

関連note:愛(慈悲、四無量心、利他・愛他)の実践。イエス・キリストの物語

エゴを離れた愛他、慈悲、四無量心、、、が霊性に向かう際の徳目であるとしています。

関連note:霊性と智慧と慈悲。水瓶座の時代(アクエリアン・エイジ)?

霊性を求める実践と適切な節制

「霊性を求める実践と適切な節制」というのは、ヨガのヤマ(禁戒)、ニヤマ(勧戒)、仏教の布施、持戒、忍辱、精進のようなものです。

「霊性を求める実践」とは、霊性を求める意志を堅持して、上で述べた「顕教」に取り組むことです。

「適切な節制」については少し説明が必要です。

これについてはさらなる思索が必要だと感じています。

また、密教的なヨガにおける生命エネルギーやチャクラなどといった観点からも説明されるものだと思われます。

霊性(スピリチュアリティ)、内なる意識に向かうということでは ――神経生理においても―― 障害となる要素があると感じられます。

それはたとえば、耽溺と言えるほどの感覚器官の快楽、性欲、味覚、食欲、安逸への没頭・貪り、虚栄心などエゴに関するもの、妬み、憎しみなどのネガティブな感情、怒りなど激情、暴力的な感情などです。

「適切な節制」とはこれら障害になるものをできるだけ避けるというものです。

しかし「完全な禁欲生活をすべし!」としてはいません。

健康的で適切な範囲での節制です。

リトリートなどでは厳しめの節制が有効かもしれません。

密教的なヨガの観点から

上で述べた、耽溺と言えるほどの感覚器官の快楽、性欲、味覚、食欲、安逸への没頭・貪り、、、、といったものは、密教的なヨガでは「低次のチャクラへのとらわれ」「生命エネルギーの乱れや気道の詰まりの原因」などと説明されます。

チャクラ、生命エネルギー

性欲とか、食欲、感覚的な快楽へのとらわれというのは、低次のチャクラと深い関係があるという説明がなされます。

そして、密教的な実践においては、生命エネルギーを低次のチャクラから高次のチャクラへと振り向けるべきという考えがあります。

欲望へのとらわれがあると、そういった実践での障害となるとされます。

関連note:第2チャクラ(セイクラルチャクラ、スワディスターナ)【ヨガのチャクラ】

また低次のチャクラであれ高次のチャクラであれ、未浄化だったり誤った働きがあったりすると、魔境に関係するとも言われることがあります。

チャクラや生命エネルギーというのは、迷信や思想的・概念的なものと考える人もいますが、これは、古来からの実践者による体験的な知見であるとする考えもできます。

たとえば、、、、

・生命エネルギーが第2チャクラ(スワディスターナ)付近に影響する感覚、もしくはそこら辺で活動したり、詰まったりするような感覚が生じた時に、性欲、性的な感覚が生じるなどして、第2チャクラは性欲に関係するんだという知見になる。

・同じく、生命エネルギーが第3チャクラ(へそのチャクラ、マニプーラ)で作用する感覚があり、そして熱感が生じたり、健康感や食欲が増進するなどして、第3チャクラは「火元素」や健康、食欲、「消化の火」に関係するという知見になる。

、、、、などです。

グナ――サトヴァ、ラジャス、タマス

「サトヴァにある者は 高い世界に入る。

ラジャスに翻弄される者は 中間の世界にとどまる。

最低の性質であるタマスに沈む者は 下方に落ちる。

グナだけが行為者であると知り グナ以上のものを知る者は 私のもとにくる。

……

不動のバクティのヨーガによって私に奉仕する者は これらのグナを超越し ブラフマンに達する」

サトヴァ、ラジャス、タマスの3グナの思想も適用できるかもしれません。

この3グナの思想を各チャクラの状態や、気道(中央気道、右気道、左気道)、貪・瞋・痴、サマディーの種類にあてはめる考えなどがあるようです。

ここでは低次~高次のチャクラに対応させる考えを紹介します。

タマスは主に低次のチャクラ、第1~第3チャクラに対応していて、「肉欲」への耽溺、安逸を貪ろうとすること、、などによって、霊性を求める意志が暗く覆われてしまっている、まさに「無知」の状態です。

感覚器官の快楽、性欲、食欲、味覚、惰眠、安逸など受動的で短絡的、感覚的な快への耽溺に覆われている状態です。

下向きの流れのアパーナ気が強く、ウダーナ気が弱い状態とも言えるかもしれません。

ラジャスは第3~第5チャクラに対応して、渇愛し獲得のための活動に駆りたてられ、貪欲、興奮、失望、焦燥、激情、、、に迷い翻弄されてしまっている状態です。

意志、知性、精神の活動はあるけど、外向きの活動で、内なる霊性には向いてない状態です。

サトヴァは第5チャクラ以上に対応して、精神性の明るさ、純粋さに照らされ、霊性の探究にとっては適した状態かもしれません。

「内的状態」のためにあるはず

この瞑想する人noteでは、生命エネルギーの実践は「内的状態」のためにあるとしています。

つまり超能力開発や神秘体験のためにあるのではなくて、心身の状態を「霊性を求めるのに適した状態にするため」にあるということです。

これについては異論があるので、簡単に触れておきます。

・まずやはり、生命エネルギーによってチャクラを開発して超能力を得ようと実践する人たちがいます。

精神世界では、瞑想や密教的なヨガによって超能力、霊能力が得られると盛んに言われてきたので、もちろんこういった人たちはいます。

実際に、たとえば、有名なヨガ本『魂の科学』のスワミ・ヨーゲシヴァラナンダ師には、超能力に関して相当な逸話があるようです。

しかしヨーゲシヴァラナンダ師自身は、超能力には関心がなかったとされ、さらに、こういったことのためにヨーガ修行が脇道にそれることを戒めていたようです。

・高藤聡一郎氏の仙道では、精神性、霊性といったものが必ずしも尊重されてはいなかったと感じられます。

オカルト、神秘、潜在能力開発、物理的現象に偏っていたという印象があります。

仙人の話題や、「気」や精神で構成される神秘的な体とされる「陽神」の話題もあるのですが、これらが深い精神性に結びつけられることは無かったようです。

道徳的行いや善行にも触れられていましたが(袁了凡の『陰騭録』、道教の積善派など)、これらは精神修養というよりかは、主に開運法として紹介されていたようです。

高藤聡一郎氏の仙道は、特殊な健康法や潜在能力開発法として気軽に捉えられていたのかもしれません。

これにはそもそも中国の伝統的思想には、唯物的なところがあって、形而上的な「神や魂など霊的存在」「死後の世界」など宗教信仰は大して説かれず、さらに、気功でも「気」というものは「物理的なものである」とする解釈があり、そういったのが背景にあるのかもしれません。

・「エナジーオーガズム」の実践者たちにいたっては、精神性の探究どころか、むしろ、快楽の追求のためにする人もいるようです。

これについては私はよく分かりません。

このエナジーオーガズムは、おそらくは、「性的ヨーガ」に直接的な関係があるだろうし、そもそも生命エネルギーの体験の神経生理的な側面に直接的な関係があるかもしれないとは感じています。

以上、異論について述べましたが、この瞑想する人noteでは、今回の記事のテーマを振り返ると分かるように、霊性、精神性を無視した生命エネルギーの実践には反対です。

魔境に陥る可能性もあると考えています。

『魔境』の話① 、② 終わり

関連note