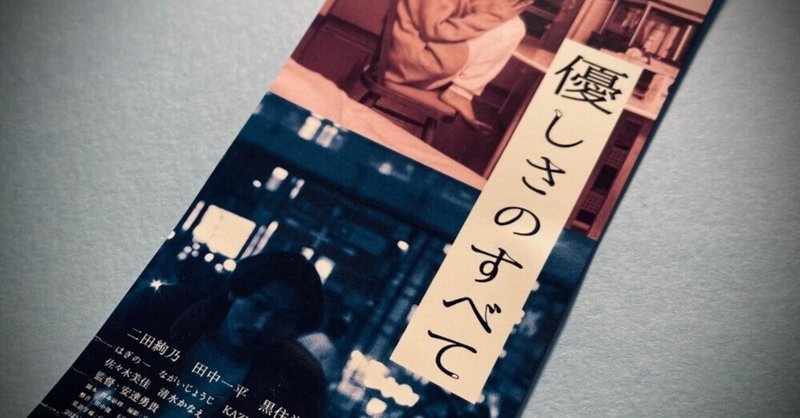

『優しさのすべて』観てきたよ 〰「身体」という呪文でチチンプイ!にはもう頼らない の巻 その2〰

昨日までのあらすじ

イメフォへ『優しさのすべて』を観に行ったコオニユリ。ある程度予想していたものの、それを上回る衝撃をうけて腰ぬかしそうになった。

その核心は「身体」にあると睨んだあたしは、これまでの映画に於ける身体についておさらいをするのであった。

シャビロからヴァレラへ

中々作品解釈にたどり着かなくてごめんね。でも大事なことなので。

さて、認知派も構造主義・ポスト構造主義・精神分析派もなかったことにしてきた、というか観客を「まなざし」に映画作品を「テクスト」に還元し捨象してしまった「身体」の問題を、そろそろやろうぜ!と声をあげたのがスティーブン・シャビロであったのは述べた。

さてどういう風に声をあげたのか?

ジガ・ヴェルトフとバタイユに触れた後にシャビロはこう述べているのね。ちょっと難しいけど。

映画を観るという経験というのは、手に負えないほど具体的で、内在的で、反省前の状態にとどまっているのです。それは、深さと内面性を全く欠いています。暗闇の中に身を沈めて、スクリーンを横断するイメージの戯れを視る時、「生(なま)の現象」からの、感覚の直接性からの、もしくは時間の持続という速さと遅さからのいかなる離脱も、根本的に不可能なのです。

映画は私を誘い、あるいは私を強制して、感覚の範囲のうちにとどまり続けるように仕向けるのです。私は、物理的な現前性に帰することも、また体系化された抽象概念に訳すこともできない感覚の流れに向い合わされて、その攻撃を受けるのです。私は、このイメージにそしてこの音に、内臓に至るほど暴力的に襲われる(affected)のです。いかなる参照枠にも、いかなる超越論的な反省の形式にも、いかなる象徴秩序にも頼ることは出来ません。

pp.31-32.コオニユリ訳 強調ママ()内引用者

つまりね、認知派が前提としている理性的な思考でトップダウンで解釈することや、組織化された無意識が処理するデータ与件としてボトムアップ的に認識すること以前にイメージ(視覚だけでなく広義の)にあたしたちの身体は冒されているんですよってことね。

でここで大事なことが二つあるの。

まず、あたしは「襲われる」、あるいは「冒される」って訳したけど原文ではaffectedなのね。

その名詞形(Affect)は心理学の専門用語として使われるの。

一応心理学の定義では

感情(affect):下の 2 つを含む包括的意味で用いる

情動(emotion):比較的,対象が明確で強度の強い一時的な感情、喜び、悲しみ、恐れ、憎しみ、怒りといった、言葉で表される感情状態

ムード(mood):比較的,対象が不明確(意識化されづらい)で強度の弱い長期的(再起的)な感情、個人の内的状態全体を反映するような感情状態

とされている。日本語だとムードだとミスリードされがちなので、主に「情動」と訳されるから、あたしも情動を使うね。

もう一つ「内臓に至るほど暴力的に襲われる」と訳したけど、この内臓という言葉もとても大事。特に後で述べる演出における身体に関して読み解くキーワードになるので。それは濱口竜介の身体の演出術と『優しさのすべて』を比較をするうえで役に立つので、心のノートにメモっといて。

シャビロの映画の捉え方は情動論的映画論と呼ばれることが多い。

で、これが認知派、ポスト構造主義・構造主義・精神分析派の両派に衝撃を与えた。そして共に、こりゃやばい!ってなって身体=情動を重要な要素として研究しだしたのね。

例えばジャンル論でいえば、ハリウッドの代表ジャンルであるホラー、ポルノグラフィ、メロドラマがいかに情動=身体性と結びついているか、とかね。比較文化映画論、現象学的映画論、映像人類学的なアプローチにも影響を与えた。日本でも多くの論稿が書かれてる。

しかも、この情動なるものがどういう働きをするのか、っていうのを理論的に補完するために、脳科学的で証明しようとする動きもある。

ソマティック・マーカー仮説っていうのがあるんだけど、脳神経学者アントニオ・ダマシオが主張する説。

外部からある情報を得ることで呼び起こされる身体的な情動(心臓がドキドキしたり、口が渇いたりとか)が、前頭葉の腹内側部に影響を与えて「よい/わるい」というふるいをかけるんじゃないの?って説。実験でも実証された。なので、従来の理性的判断には情動を排して取り組むべきだという「常識」に反して、意思決定を効率的にするのではないかという仮説。この仮説にしたがうと、理性的判断に情動はむしろ効率的に働くことになる。

という感じで、身体という位相を盛り込んだ映画論は発展してきたのね。今でも研究が進んでる。身体=情動原理主義とも言える過激派フランシスコ・ヴァレラはこんなことを言っている。

「身体としてある」ということばを用いることで、われわれは二つの点を強調するつもりだ。第一に、各種の運動能力を有する身体のさまざまな経験に認知が依存すること。第二に、これらの感覚運動能力自体がより包括的な生物的、心理的、文化的コンテクストに埋め込まれているということ。「行為」ということばを用いることで、感覚と運動の過程、知覚と行為が生きた認知に於いては根源的に不可分であることを再び強調したい。

『身体化された心ー仏教思想からのエナクティヴ・アプローチ』

田中靖訳(東京:工作舎 二〇〇一年)二四五頁

Francisco Varela,Evan Thompson,Eleanor Rosch

”The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. ”1991MIT Press.

つまりね、認知するってことは身体なくしてはあり得ない。認知どころか言葉も概念も身体があって初めて成立する、そしてそれは心理や文化といったものに埋め込まれているんだよってこと。

さらに言えば、世界というものは、行為を通して身体によって出来上がっている。もちろん映画も例外ではない。まぁあたしもそう思うよ。

昨日も書いたけど、「映画を観る」とあたし達が言う時、視覚的な認知だけでなく、音、座席の肌触りや館内の温度、ポップコーンの匂いが身体を包んでいる。それらをひっくるめてあたしたちは「映画を観る」と言ってる。

であるならば

「映画を撮る」と言った場合に身体はどう関わっているんだろう?

それが次の問いなのです。

スクリーンの(複数の)身体

さて、そもそもあたし達はどうやって自分の身体を観ることができるだろう?すべての人工物が無かったと仮定してみて。

ウホウホの時代ね、ウホウホしてた頃、あたしたちが。

とりあえず川や湖や海に映るぼんやりした像だよね。(やってみると分かるけど自分の身体が光源を遮るからはっきりは映らない)

そして他者の言葉なり他者の姿を観察することで、自分の身体を自分の心の中で積み上げてたはずだとあたしゃ思うよ。

で、鏡が出来た。黒曜石を磨くことによって風景や自分の顔が映ることに気が付いた。歴史的に言うと現存する最も古い鏡は紀元前2800年頃とされてる。エジプトで見つかったんだけどね。もうウホウホしてないよ、王朝戦争とかしちゃってる。まぁとても高価なものだったでしょう。

人工的に自らの身体を映し出すことができる初めてのものとして鏡。だからってわけじゃないけど鏡に異常に執着する映画作家は多い。

あるあるだけど、鏡とかガラスがスクリーンに映ると、カメラ映っちゃわないかな?って不安になるよね。(『優しさのすべて』でも登場しますが)

今年のカンヌ映画祭で審査員賞を獲った『EO』の監督イエジー・スコリモフスキの鏡・ガラス好きはすごい。特に『出発』Le départ(1967)、観ててハラハラする。

話が逸れた。で色々すっ飛ばして絵画、彫刻ができるよね。詳しく知りたい人はゴンブリッチ読んでね。一家に一冊『美術の物語』です。

言語で言えば文芸、演劇が出来た。

言ってしまえば、あたしたち人間の身体の認識っていうものは広い意味での表象を通してしか認識されてこなかった、と言える。

そりゃあ写真が出来た時の衝撃はすごかったろうよ。まして映画なんて、動いちゃってるんだから。

あたし嘘だと思ってるんだけどリュミエール兄弟の『ラ・シオタ駅への列車の到着』L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat(1895)が上映された時に観客が逃げ出したって神話もこう考えると真実味がある。事実VRとかでモノが飛んできたりすると反射的に避けちゃうもんね。

でも、気を付けなきゃいけないのは写真や映画は現実を客観的に写しとるっていうバザン的なリアリズムは間違ってるってこと。

写真も映画も表象にすぎない。ここは抑えておきましょう。

その上で

画像は、なんらかの「意味」をもった平面です。画像は、通常、「そこの外」の時空にある或るものを指し示します。画像はその「或るもの」を抽象して(つまり、空間と時間という四つの次元を二次平面へと縮約して)、私たちにイメージを表象させます。

Vilém Flusser"Für eine Philosophie der Fotografie", European Photography, 1983

ふむ。これはヴィレム・フルッサーっていう哲学者の文章ね。当たり前といえば当たり前なんだけど、もう一度確認しておきましょう。

例えば

白黒の事態というものは、世界には存在しえません。なぜならば、白と黒は限界状況であり、「理念的ケース」であるからです。つまり、黒は光に含まれているすべての波動がまったく存在しないことであり、白はあらゆる波動の要素が完全に存在することです。白と黒とは概念であり、たとえば光学上の理論的概念です。白黒の事態は、理論的なものであるので、実際の世界には存在することができません。しかしながら、たしかに白黒写真は存在します。というのは、それは光学理論のさまざまな概念による画像であるからであり、つまりそうした理論から生まれたものだからです。

つまり人為的なプログラムによって作られた装置によってしか、写真も映画も存在しえない。世界そのものを映しとるのではなく

画像は世界と人間を仲介するものです。

ということですね。重要なことは画像は世界の「空間と時間という四つの次元を二次平面へと縮約して」いるということ。

であるならば写真そして映画のスクリーンに映る身体には、立体的な或る空間における、連続する時間軸の或る瞬間の身体が縮約されているとひとまずは言える。(アニメーションについてはまた今度ね。とりあえず。)

さらに言えば、それが装置によってなされる以上、被写体の身体だけではなく、装置を使うキャメラマンの身体、そのキャメラマンと被写体に指示をする演出家の身体、現像所のエンジニアの身体などなど(ブロックバスター映画のエンドロールを思い浮かべて欲しい)複数の身体が関与しているんだよね。

例えば『勝手にしやがれ』À bout de souffle(1960)監督:ジャン=リュック・ゴダールにおいて、軽やかにキャメラは移動するけれど、ショットは全然ぶれないし安定している。これは撮影監督であるラウル・クタールの身体、すなわち第二次世界大戦中に従軍キャメラマンとして戦地でキャメラを回し続けた身体なしには成立しなかっただろう。

ここでやっとさっきの答えにたどり着く。

あたしたちが「映画を撮る」と言った時、

それは立体的な或る空間の、連続する時間軸の中の或る瞬間における、複数の身体の運動が平面に縮約されたイメージを(映画装置を使って)表象することだとあたしは考える。

自分で書いててアタマ痛くなってきた。まぁややこしい話なので仕方ない。

まとめると、作り手である複数の身体の運動が折り重なった事態が縮約されたイメージを、観客は視覚的な認知だけでなく、音、座席の肌触りや館内の温度、ポップコーンの匂いなどに情動的に身体を晒しながら、体験するということ。

居心地の悪さの正体を探してみよう

ここまで考えてみると、『優しさのすべて』の居心地の悪さについて何らかのヒントがある気がする。

『優しさのすべて』の物語はシンプルだ。と、こう書いておいてまたちょっと整理。

物語について少なくない議論を重ねてきた映画研究で安易に「物語」という言葉を使うのは危ういので、ボードウェルに倣って「ストーリー」と「プロット」を使いわけることにしたい。

ボードウェルによれば「ストーリー」は物語上のすべての出来事のまとまりで構成され、明示される出来事と見る人が推測する出来事の両者が含まれる。この「ストーリー」のなかで展開される事態によって「物語世界」は構成されてるのね。

対して「プロット」は「観客の前に映しだされる作品のなかで視覚的・聴覚的に提示されるものすべて」のこと。つまり「物語世界」に属さないものも含まれる、例えば劇伴音楽とか。普段日本語として使っているのとちょっと違うので混乱しがちだけど、おつきあいください。

であたしが言いたかったのは「ストーリー」の方ね。「プロット」はめちゃくちゃ複雑だ。

どれだけストーリーがシンプルかっていうと、オフィシャルHPに書いてあるそのまま、と言っても過言ではない。わざとやってんじゃないかっていうくらいそのままなのでちょっと笑った。

東京に生きる恋人、マアサ(二田絢乃)とカイ(田中一平)。ケンカが絶えないながらも楽しく、自由に共に時間を過ごしている。 地元の友人アキ(黒住尚生)との再会を楽しんだ二人は、いずれ結婚するであろう彼と、自分たちの未来に思いをはせる。 撃ち合いごっこをしながら駆け抜けていく夜の街。消えてしまった彼らの犬の墓。カイの知らないうちに、マアサは他の誰かと寝て、ダンスを覚える。不器用な愛をぶつけるカイと、それでも孤独を感じてしまうマアサ。2 人の、そしてそれぞれの時間が過ぎる。そんなある時、突然アキが失踪したと連絡が届く。

https://yasashisanosubete.studio.site/

引用してみても、うんそうでしたね。って感じ。

もちろんこの後も続くんだけど、でそこからもめちゃくちゃ面白いんだけど、ほぼこれでストーリーが要約されてると言って良い。

ここにある種のふてぶてしさを感じるんだよね。映画ってそこじゃないでしょ、とでも言わんばかりの自信を。

まんまとひっかかりましたよ、あたしゃ。

んでね、あたしがまず感じたのはマアサもカイも何かがずれてるんだよ。マアサは地上から5㎝メートルくらい上の世界、カイは地下5㎝メートルくらいの世界で生きてるような感じなの。でもあたしたちが生きてる世界と同じような世界として描かれてる。

冒頭のマアサのクロースアップからして異様だもん。それはイマジナリーライン云々とか小津、成瀬がどうとかじゃなくて、マアサの身体がもつ過剰さが物語世界から零れ落ちているような感覚っていうのかな。

DVDになったらショット分析してみたいんだけど(出ないなら毎日通うよあたしゃ)どうもドゥルーズのショットの区分というかイマージュの区分を下敷きにしている節があるんだよね。

と、ここまで書いて寝る時間。

あーあ、今日で終わらせようと思ったけど明日に続きます。

明日で最終回ね。(続)

次回予告:ちょっと書いたけど長くなりそうだからちょい出し

平面のことを理解するために、映画以前の絵画や演劇を研究し、「タブロー(tableau)」ー従来の美術で言う「絵画」という意味だけでなく演劇における「景」(幕と場とは別種の全体を分ける構成単位のことね、第10景とかって使う)、建築における「抱(だ)き」(開口部の左右の壁の外側にでてる厚みのことね)までもひっくるめた言葉ーとして解釈しようとしたのが、ベン・ブルースターとリー・ジェイコブスだった。なぜか邦訳ないんだけど"Theatre to Cinema: Stage Pictorialism and the Early Feature Film"の中で彼らは「タブロー」を物語の因果性、時間的・空間的推移、観客が鑑賞する時間、記号論的な意味作用の方向性なんかが含まれた立体的に表象されたイメージとして定義してる。

おやすみ世界

コオニユリ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?