「かへるとは」 02

(承前)

夫は目をきらきらと輝かせ、

生き生きとして

我を忘れた様に語つたが、

私は胸をかきむしられる様に思つた。

夫は死ぬことばかりをいつてゐる。

なぜひとこと、

かへることをいわないのであらうか。

かへるといはなくとも、

かへるかもしれないがといふ言葉を

残してはくれないのであらうか。

私は思ひあまつて言つた。

「きつとりつぱにお留守をまもります。

家の事はおひきうけ致しました。

御安心なさつて

存分におはたらき下さいませ。

しかしたゞ一つ、

はじめからかへらぬこととばかり

おきめにならないで、

勝つてかへるといふことばを

きかせて下さいませ。

御武運を祈つてをります。

二人の子供を大きくして

おかへりになるのをまつて居ります」

顔を洗ふ様に涙が流れた。

私は泣きながら

涙の中からこれだけのことをいつた。

私は一生懸命にいつた。

かつてこれほど真剣に

夫に対して物を言つたことはなかつた。

否、夫にだけではない、

親にも兄弟にも先生にも

これほど真剣に

物を言つたことはなかつた。

夫は私の顔をぢつとみつめてゐたが、

どうしてか、顔色は悲しみにさつとくもつた。

「はじめから死ぬ約束でゆくのではない。

しかし人間が最も真剣にものをする時は、

命をかけてなす時だ。

命をかけて我を忘れてなす時に、

はじめて本当の仕事が出来る。

それは戦争の場合ばかりではない筈だ。

ことに今の場合は

部下をあづかつてゆくからだだ。

かへるとは決して思ふな」

その言葉は叱る様でもあり、

こんこんとさとしてゐる様でもあり、

一言一句が肺腑をつらぬく様であつた。

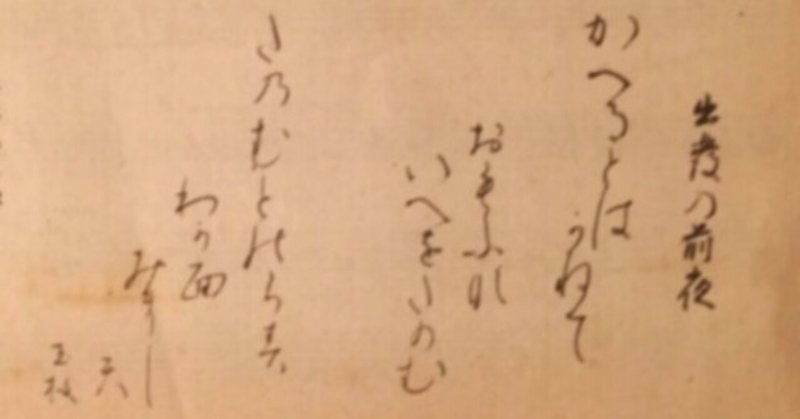

かへるとはかねて思ふな家をたのむ

たのむとのらす我が面みまして

夫は既に我がものではなかつた。

その身は戦場にはないけれど、

身心は既に皇国に捧げつくして、

家にも妻にも子にもあるべきではなかつた。

私は本当にはづかしいことを

言つてしまつたとすまなく思つた。

夫がいふ

「一命を捧げつくしてこそ

本当のことが出来るのだ」

といふ言葉をしみじみと思ひ、

妻としての我が身の立場が、

出で征く夫の気持ちに比べて

如何に余裕のある形にあるかを

つくづくと知つたのである。

私は夫の言つてゐる言葉を

どの程度まで理解出来たか

わからなかつたけれども、

何となくわかつてきた様にも思へて、

おづおづと夫にいつた。

「よくわかる様に思ひます。

うちの事は確かに

御心配のない様にいたしますから、

御安心なさつて御出発下さいませ」

(野村玉枝著『御羽車』より)

※ ※ ※ ※ ※

夫の野村勇平は陸軍大尉だが、

これはおそらく戦死によって

特進してからのものだろう。

出征時点での階級は少尉で、

小隊長の任についていた。

つまり

徴兵制によって徴集された兵士ではなく

自ら志願した軍人で、かつ士官であった。

このことは、歌集『雪華』、

および歌曲集『雪華』を読み解く上で

考慮しておく必要がある。

野村玉枝が夫に対して言った言葉は、

妻として当然の不安であろう。

まして子を持つ身ともなれば

夫に生きて戻って欲しいと願うのも

無理のない話である。

同時に、

夫の語る言葉にも

軍人として、士官として、

部下を預かる身としての重みがある。

彼は部下の兵卒達に

「突撃」を命じる立場なのだ。

言いかえれば、

行軍の間中、顔を合わせている部下に、

「死んでこい」

と命じなければならない立場なのだ。

その立場にある以上、

自分一人が生きて帰ってくることを

考える訳にはいかないだろうし、

そうした士官の妻であれば

そこは覚悟しておいて欲しいという

夫としての思いもあるだろう。

歌集『雪華』、歌文集『御羽車』が

当時の大衆に広く読まれただけでなく、

多くの著名人に絶賛され

曲までつけられて歌われたのは、

単に軍や国が戦意高揚のために

推奨したからだけではなかろう。

そこに描かれているものが

単純に美化された「軍人の妻」などではなく、

等身大の、きわめて自然な

人としての想いが

込められていたからではないかと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?