埋もれない日常

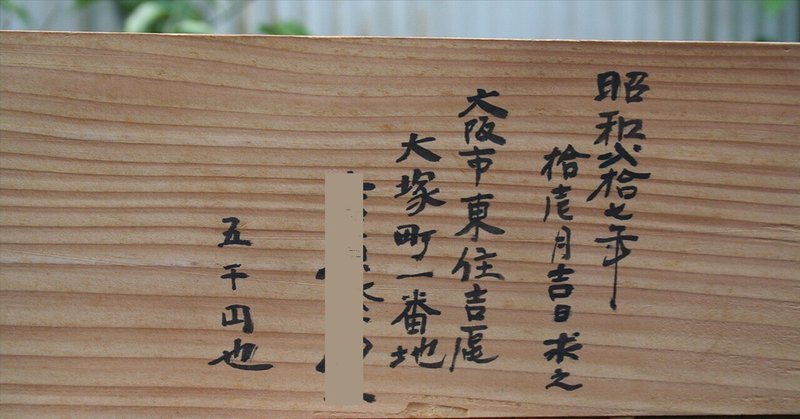

父や祖父もそうだったが、昔の日本人は、木箱に入っている、ひと揃いの汁椀、茶碗や寿司桶、餅箱などがあると、必ず「〇〇氏」と墨書していたように思う。本当に何にでもそれは書かれていた。子どもの頃はその意味がよくわからなかったが、今になってそれは、共同体における貸し借りの際に、間違えず帰ってくるようにとの配慮があったのではないかと想像している。

慶事でも、弔事でも、人が一緒に集まる機会は今よりもはるかに多かった。必要なものを必要以上に持たず、その時々に応じて、貸し借りしていたのだろう。共同体全体ではじめて成立する、社会構造だったことをこの墨書された生活の道具があらわしていたと思う。

一方で、現代社会は、安心安全をたてに個人情報の漏えいを異常に恐れ、ひとがどれだけ匿名になれるかを限界まで競っているように見える。学校の同窓会名簿もなくなった。そんなに昔より危険な時代になったのかどうか。たとえ自分の連絡先が人に知れたとて、それほど恐れるほどのことでもないだろうし、きっと名簿をつくるメリットの方が多いと思う。必要以上のつまらない安心安全を押しつけられているような気がしないでもない。

政治や宗教、スポーツは、社交場の話題としてタブーである、と言い始めたのは一体誰なのか。あたりさわりのない話題だけで会話していると、深いところでの相互理解が叶わず、浅薄な人間関係しか結べなくなる。故意に弱くて愚かな市民をつくるためではないのかと邪推したくもなる。昔の日本人は、もっと生きるための知恵を家族で、親戚で、地域で日常的に共有していたように思う。個人が社会に埋もれずに、もっといろいろ話をするべきである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?