<ネタにできる古典(15)>星の歌(『建礼門院右京大夫集』など)

今夜は星について少し。

星は『枕草子』に「星はすばる。彦星。夕づつ。よばひ星。すこしをかし。尾だになからましかば、まいて。」とあって注目はされていたようです。しかし和歌となると七夕の2星を除き、あまり数がありません。「永久百首」(永久四年・1116年)には星が題として試されていますが、例えば「雪とのみ頭はなりていただきし星をよそ目に見るぞ悲しき(源顕仲)」で詠まれた「星を戴く」は『呂氏春秋』に由来する「戴星出、戴星入」(=星が見える朝早くから星が出る夜まで熱心に働く、の意)という語を借りたものです。七夕等の物語を背負わない星々は歌の対象にならなかったのです。

そうした星を歌わない文化の中で詠まれたのが建礼門院右京大夫の次の歌です。

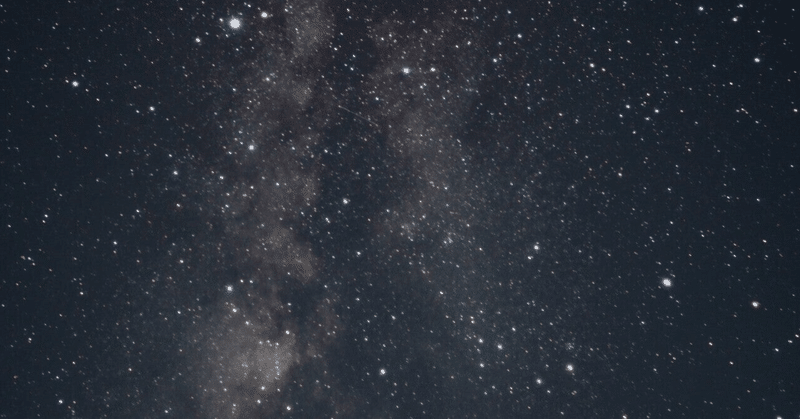

十二月ついたち頃なりしやらむ、夜に入りて、雨とも雪ともなくうち散りて、叢雲さわがしく、ひとへに曇りはてぬものから、むらむら星うち消えしたり。引き被きふしたる衣を、更けぬるほど、丑二つばかりにやと思ふほどに引き退けて、空を見上げたれば、ことに晴れて浅葱色なるに、光ことごとしき星の大きなる、むらなく出でたる、なのめならずおもしろくて、花の紙に箔をうち散らしたるによう似たり。今宵はじめて見そめたる心地す。先々も星月夜見馴れたることなれど、これはをりからにや、ことなる心地するにつけても、ただ物のみおぼゆ。

月をこそながめなれしか星の夜の深きあはれをこよひ知りぬる

現代語訳

十二月一日ごろだったろうか、夜に入って、雨とも雪ともつかぬものが散らついて、群がり立つ雲が忙しなく流れ、すっかり曇り切ってしまわぬわけではないけれど、まばらな星が見え隠れしていた。引き被って横になっていた夜着を、夜が更けてきたころ、午前2時半ぐらいと思しき頃にどけて、空を見上げたら、すっかり晴れて深い藍色である。やたらとよく光る大きな星が一面に出ていたのは、尋常では無く味わいがあって、花色の紙に金属の箔を散らしたようだった。今夜初めてそんな空を見た気がする。以前にも星月夜は見慣れていることではあったけれど、今回のこれは折が折だからだろうか、別格な気がするのにつけても、ただ物思いばかり深まっていく。

月のことは

見慣れておりました。

星の夜が

心を深く揺り動かすということを

今夜初めて知りました。

星そのものに心を動かされたというこの歌。この建礼門院右京大夫の歌は『玉葉和歌集』に入集し、

暗き夜の山松風は騒げども梢の空に星ぞのどけき

暗い夜の

山に吹き松を揺らす風は

ざわざわと騒がしいが

梢の先に広がる空には

星が穏やかに浮かんでいる

の前に置かれています。建礼門院右京大夫歌と永福門院歌をまとめて星の歌と考えていたのでしょう。

建礼門院右京大夫は月との対比。永福門院は地上の山風との対比。「それそのもの」を言葉で説明しづらい星は、何かと見比べること無しにその有り様を掴むのが難しかったのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?