【理想的な現代コミュニテイ】90年代のシットコム『フルハウス』で既に実現されていた!

学校を卒業・成人・就職・マイカー・結婚・マイホーム…

そんな人生設計の既成概念は、"新世代"のうちではもう無くなってしまっています。

強いて言えば、「かつてそうだったスタイル」という名で、数ある自由な選択肢の中の一つとして存在しているのでしょう。なぜなら、その新世代であるZ世代からすれば、人生というものを考え始める年齢に至る疾うの昔にウェブ上で数ある人生の選択肢を把握しているから。

インフルエンサーを目指すも公務員を目指すもよし。月に一回住む場所を変えようが、海外からオンライ出社しようが、同じ性の相手を好きになろうが、夫婦で異なる名字を持とうが、もはやそれを否定される時代ではないのです。到底一言には括れませんが、SDGsの興りとコロナ禍がもたらした新しい生活様式、そしてデジタルネイティブというZ世代の特質が合わさって生まれた、「当たり前がひとの数だけある」時代になったのです。

その時代には、ウェブ上を基軸に、あらゆる種の当たり前モデルケースがコンテンツとして無数に存在。幼くしてウェブ界に参入したZ世代は、成人に至るまでに様々なモデルケースを知識として蓄えていきます。(その意味では、ミレニアム世代以前の世代も徐々にそうしたモデルケースに触れ、時間を経て多様性を備えていき「Z世代化」します)

*

そんなZ世代のひとりとして今回は、「住む場所」について考えを巡らせてみたいと思います。

結論から言えば、コロナ禍を若くして痛感させられた私たちZ世代は、故郷や都市/地方さらには国境を越えることをも厭わず、必ずや「住む場所」への執着心が衰えてきます。

Z世代に限らず、今や働き方・住み方(ひっくるめて言えば「暮らし」)はこのコロナ禍を経て大きく変容しています。核家族や一都集中の問題が叫ばれていた中、コロナ禍が人と人との物理的距離を引き離しリモートワークやアドレスホッピングな新たな生活習慣が誕生。そして、場所の持つ役割が固有のものではなくなり、ワーケーションやホカンスなどといった形で場所の可能性も含め、暮らしの幅が大きな広がりを見せました。

一方で、場所の特質のなかには変化させるのが難しい点もあります。

住む場所は政治・地理・歴史など外的要因に強く根差していて、その場所の特質を捻じ曲げ変質させることは極めて困難。それこそ、その変質にはコミュニティやビジネス、土地開成や歴史再考などといったかたちで、莫大なエネルギーを要します。

ただ暮らしに関して言えば、人口に対する入居者ストックが閾値を超した今、賃貸で仮住まいをつくることはもちろん、ルームシェアやAirbnbのような宿泊サービスを活用したアドレスホッピングも可能。それにより、行政からの法的支援などに不満があれば、より有意な社会保障を施す地域にすぐさま身を移せばいい。(もちろん養育や世帯収入など諸々の問題があり立ち行きならないケースは必ずあるが、ここではまだ単身者の多いZ世代に着目しています)

国内の行政地区というスケールで述べてきましたが、これは国政においても同じことが言えます。納税額や物価、社会保障やマイノリティへの配慮など自身に適した運営地:国家へと越境することもできるでしょう。コロナ禍で実質的な人流が未だ抑えられているものの、上述したような理由から新世代以後の人々は運営地:都道府県/市町村/州/国家という行政規模での流動が激化することでしょう。各行政は治政エリアに人流を入れ込むべく一種サービスとして運営されなけばなりません。

同時に、人流を構成する一人としては、移住する治政エリアでのコミュニティを築き上げこの先課題となる記述したような就職・婚姻・養育・介護などこの先起こりうるイベントに備えなければいけません。住居地に執着心がなくなったから各人が思うように暮らすとなれば、今まで語られていた核家族問題を上回る深刻な事態に陥らざるを得ず、その先には自助が全ての究極の個人主義社会が待ち受けています。

そこで、家族がそれを解決するもっとも効果的な住居方法こそが、婚姻/交際者・その友人など比較的親密度の高い構成員でつくられる"家族的"共同体によるハウスシェアリングだと考えています。

*

一般的に考えられるシェアハウスでは、友人・同僚、同じ専門分野(デジタルクリエイターやアントレプレナーなど)を持つ者同士などで世帯向けマンションや貸家に住まい、費用を分散させています。現に私が住まうシェアハウスでも、紹介のみで信頼性の高い入居者のみを受け入れアントレプレナーシップを持った住人(個人事業主/スタートアップ起業家/アーティスト/フリーランスなど)を中心としており、そこにおいてコミュニティ構成員の共通性が見られます。

ただ前項で述べた家族的共同体は、そうした構成員の共通性は重視されず、「個々の役割と共助」に重きが置かれます。

ここで、突然ではありますが本noteのタイトルにもある90年代に流行したシットコム『フルハウス』をご紹介したいと思います。

1987年にアメリカで放映が開始された『フルハウス』は、妻と死別したダニーとその親友ジョーイ、死別した姉の義弟ジェシーの3人が主人公。妻を亡くした後のダニーは、テレビ局のスポーツキャスターという多忙極まりない仕事をこなしながら1人で幼い3人姉妹を育てることに不安を覚えます。そこで、信頼のおけるジョーイとジェシーに部屋を無料で提供、代わりに子育てを手伝ってもらうことにしました。

3人の男と3人の娘たちの笑いあり涙ありのシチュエーション・コメディというわけですが、男3人は各々の仕事や将来に向けて奔走しながらも子育てや家事というダニー家の家庭任務を手助けします。一家の大黒柱であるダニーが家庭収入獲得を、家事と子育てをジョーイとジェシーが担うという構図がここにあります。つまり、これこそが「個々の役割と共助」なのです。

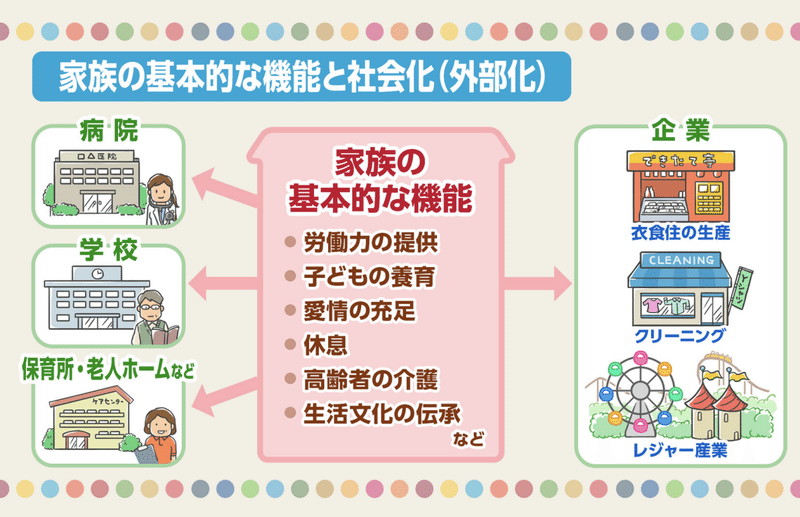

先に述べたような一般的なシェアハウスでも家事に限定すれば細分化させた皿洗いや洗濯、掃除などの役割分担・共助はあるでしょうが、家族の担う子育てや介護、愛情を育むこと、文化の継承、または金銭面でいう世帯収入などの面での共助は皆無です。

確かに、介護や子育てのアウトソーシングはサービスも充実し今や誰でも手軽にアクセスできるものとなっていますが、果たして誰もが継続的に利用料金を支払い続けることは困難です。

よって、つまるに、核家族と地域コミュニティの中間にあたるような家族的共同体こそが、住む場所への執着心を失くすであろう新世代の新しいコミュニティになりうる、と考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?