建築家茂庄五郎の経歴② -地域のお宝さがし-99

■大学入学■

前回は、茂庄五郎の経歴のうち、卒業した中学校を考えました。今回は、卒業した大学を追いかけます。まず、茂の学歴を再掲します。

A:「業を長崎中学校英文部に修め後東京に遊ひ工部大学校に入り次いて工科大学に移り建築学を専攻す明治廿四年業を卒」(注1)。

B:「東京に遊学し明治二十四年七月帝国大学工科建築撰科を卒業」(注2)。

Aでは、入学は「工部大学校」、在学中に「工科大学に移り建築学を専攻」、Bでは、入学には触れず、「帝国大学工科建築撰科」卒業としています。卒業年は、A・Bともに明治24年(1891年)です。当時は、始業は10月、終業は7月でした。

茂が入学した工部大学校をみる前に、その前身である工部省工学寮からみていきます。

注1)『茂庄五郎君小伝』

注2)橋本勉「故茂庄五郎君略伝」(『近代日本建築学発達史』p2,132、以 下、発達史、工部大学校に関する記述で、断らない場合は同書によ る)

●工部省工学寮●

設置時の工学寮 工部省は、明治3年10月に設置され、翌4年には、鉄道・造船・灯台・工学寮など、10寮が設けられました(注3)。現在では、「寮」といえば寄宿舎のように思われがちですが、明治政府は、平安時代の官制にならい、官の下に省、省の下に寮を設置しました。「寮」は、現在の官庁における部局と思えば分かりやすいでしょう。以後、「工学寮」が頻出しますので、役所としての工学寮に下線を付し、後述する、教育機関としての工学寮と区別します。

各寮には、お雇い外国人が現場作業によって技術者を養成する修技校が設けられていました(注4)。修技校での人材養成は、自寮の利益が優先され、省内の移動が禁止されるなど(注5)、各寮の独立性が高く、閉鎖的であったようです。

一方、同じく明治4年、工部省に工部学校(注6)の設置が構想され、その推進を工学寮が担当します(注7)。現場教育を重視する修技校は、「学理を重視する学校(工学寮)」を設けるために閉鎖され(前掲注4)、後述するように、在校生は工学寮に移っています。

工部学校構想の概要は、①工部学校は、小学校と大学校で構成する。小学校は2年制、入学資格は16歳以下の少年、定員は300名。②小学校終業後、試験を経て大学校へ進学し、試験合格者を欧米に留学させる。③教師は外国人を想定する。④授業料は個人負担、という内容でした。

明治5年には、①小学校の開校は、明治5年7月15日。定員は300名、年2回の試験を経て、大学校へ進学する。大学校の開校は、明治7年7月15日。②大学校は4年制、6年で卒業した生徒には留学させる。③教師は、両校ともすべて外国人。④授業料は、両校とも年間10円で個人負担、と構想がさらに具体化され、太政官から「工学校略則」として公布されました。このように、設置時の工学寮は、工部学校を運営する事務組織でした。

その後の工学寮 明治6年6月、外国人教師が来日したことで、工部省は太政官に対し、「工学寮入学式並学課略則」(明治7年制定、以下、学課略則)により、生徒募集の許可を伺い出、明治7年7月に生徒募集が行われますが、願書は「八月十日限リ工学寮ヘ可願出事」と、8月10日までに工学寮へ提出するように布達されます。この「学課略則」には、「工学寮入学」と記されており、「学課略則」が制定された時点で、役所としての工学寮が、教育機関としての工学寮に変貌したことが分かります(注8)。

「学課略則」は、「工学校都検ダイエル」(教頭ダイアー)の構想によるもので、その概要は、①工学寮の入学資格は15~18歳、6年制。②試験は、明治6年8月12~16日、募集定員は50名、うち30名を甲科及第、20名を乙科及第とする。③甲科及第生は、公費(官費)負担で入寮させ、「衣食住ヨリ諸経費ニ至ルマテ官ヨリ給与」というもので、官により生活全般が保障される反面、卒業後7年間の工部省への奉職が義務付けられています。授業料などを官費とした点は、これ以前の構想と大きく異なりますが、一方、乙科及第生は入寮できず、私費による通学生になるなど、その待遇に大きな差がありました。

生徒募集には83名の応募があり、甲科及第生は20人(競争率4倍)と少なかったため、10月に2回目の試験が行われ(応募者約400人)、40倍という超難関を突破した10名の甲科及第生を合わせた30名、乙科及第生20名が第1回工学寮入学生となりました。このうち、修技校から甲科に7名、乙科に2名合格しています。ただし、乙科は第1回入学だけで、第2回以降は廃止されました。

甲科及第生の主席は、タカジアスターゼやアドレナリンの発見で有名な髙峰譲吉(化学科)です。造家(建築)科では、4人(曾根達蔵・片山東熊・佐立七次郎・辰野金吾)の合格者のうち、辰野金吾は当初乙科及第でしたが、2回目の試験において最下位で甲科及第した話しは有名です(注9)。

「学課略則」は、明治7年2月に改訂され、「工学寮学課並諸規則」となります。「学課略則」との違いは、入学資格の上限が18歳から20歳に変更されています。

注3)Wikipedia「工部省」

注4)和田正法「工部大学校の終焉と帝国大学への移行をめぐる評価」

注5)吉田正樹「工部省における技術者養成と修技校の役割」

注6)文献により、工部学校・工学校の表記があるが、ここでは、引用以外は 工部学校で統一。

注7)植村正治「明治初期工学教育機関の設立:工学寮について」。工学寮 に関する記述で、断らない場合は同論文による。後掲の図1は、同論文 より転載・加筆。施設の竣工年・名称の一部は、後掲注11)による。

注8)前掲注7)「明治初期工学教育機関の設立:工学寮について」による と、明治5年に公布された「工学校略則」は、明治6年8月に廃止が布告 された。

注9)工学寮のおける辰野の努力やその後研鑚などについては、東秀紀『東 京駅の建築家辰野金吾伝』(講談社、2002年)に詳しく描かれてい る。

■工部大学校■

●諸施設●

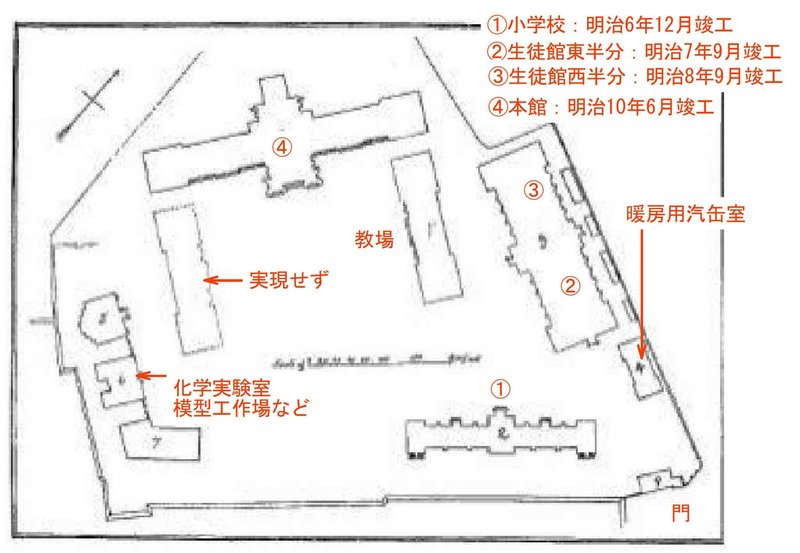

工部省が構想した工部学校のうち、小学校は、私費の生徒を募集して明治7年2月に開校されましたが、明治10年6月に廃止されます。大学校は、工学寮となりますが、明治10年1月に廃止、工部大学校と改称され、本館は明治10年6月に竣工しました。図1により、工部大学校の施設の全貌が窺われます。施設の様子を見てみましょう。

本館(講堂、図2、注10)のファサードには、菊花の紋章、工部大学校の文字の下に、「College of Engineering」と記した額が「本館講堂玄関上に掲げられた」との記述から(注11)、図2は、撮影場所は本館玄関前と判断されます。前列2列目の中央部、白色背広に蝶ネクタイの右隣りの人物は、教頭ダイアーのように見えます。図3の右側、煙突がある建物は生徒館の東半分で、アンダーソンの設計により明治7年9月に竣工しました。この奥(西半分)の増築をボアンヴィルが設計し、明治8年9月に竣工しました。外観を窺うことはできませんが、1棟の建物になっているので、東半分の意匠と大きな齟齬はなかったと思われます。なお、生徒館(東半分)の手前の樹木に隠れている建物は暖房用汽缶室、また、門の左側、塔が設けられた建物が小学校です。

注10)図2・3は、堀越三郎『明治初期の洋風建築』(南洋堂、1973年)より 転載。図2の表題は「工部大学校講堂」とあるが、巻末の「外国建築 家略伝」に、ボアンヴィル設計の建物として、「工部大学校本館」 「同生徒館増築」が掲げられている。図3の表題は「工部大学校生徒 館」とある。

注11)前掲注2)『発達史』p1,814

●学課並諸規則●

明治10年3月に改訂された「工部大学校学課並諸規則」は、「工学寮学課並諸規則」(明治7年2月改定)が踏襲されたため、入学資格や入試科目などに大きな変更がなかったと思われます。

明治12年11月8日、工部大学校を卒業した造家学科の4名は、工学寮の第1回入学生です。このうち、辰野金吾は造家学科を主席で卒業し、イギリスへ留学、明治16年5月に帰国すると、明治17年12月工部大学校教授になります。

翌18年4月に改定された「工部大学校学課並諸規則」によると、①入学資格は15歳以上19歳まで、6年制、4月上旬に生徒募集。②試験科目は、英文和訳・英文書取・和文英訳・英文典・地理学・代数・幾何学など。③官費生は、在学中の学費(7円)を免除されるが、卒業後7年間、官への奉職が義務付けられました(注12)。7円の学費は月別で、年間では70円です(注13)。当時は、官立大学の学費は私立大学より高額でした。ちなみに、明治45年の慶應義塾大学(文化系)の年間学費は48年、早稲田大学(文化系)は50円です。また、明治19年の内閣総理大臣の年俸は9,600円です(注14)。

工学寮では、明治6年に、教頭ダイアーを含め、9人が雇用されましたが、ダイアーの月給は660円(年俸6,600円)、最低が141円、平均324円です。契約年数は、明治6年から最長12年、最短2年、平均6年としても膨大な出費となります。

近代化のために必要な予算といえばそれまでですが、工部省には大きな負担だったといえます。そのため、辰野金吾のような帰国留学生を教授とし、順次日本人教員に置きかえ、その負担の軽減を図ったのです。

注12)和田正法「工部大学校と日本の工学形成」によると、明治15年に官費 生も奉職義務を果たさず民間に出てもよいことになったという。相互 の関連は不詳。

注13)金子元久「受益負担主義と「育英」主義」。同論文では、年間学費 を、「一年に十ヶ月を学年とすれば」との前提で算出している。

注14)『値段の明治大正昭和風俗史』(朝日新聞社、1986年)

●茂庄五郎入学●

入学年 茂の工部大学校入学は、卒業年(明治24年)と修業年限(6年)から明治18年、同年4月の入試を受けたと考えられます。前記A・Bの学歴よると、茂は、中学校卒業後、「東京に遊ひ」・「東京に遊学し」ていますが、その時期に、入学試験の準備を行っていたと思われます。工部大学校の入試は難関で、英語は、「50%以上の得点がなければ入学させなかった」し、入学準備に7年間を費やした例もありますが(前掲注4)、英語に関しては、「英文部」出身の茂には有利であったと思われます。

入学資格 茂の生年(文久3年[1863])からすると、明治18年(1885)には22歳、入学資格(15~19歳)に抵触します。この詳細は不詳ですが、翌19年に工部大学校と合併する東京大学法文理学部では、明治16年には在籍数246名のうち、私費生が117名と急増しています。同様に、工部大学校などでも、「官費制が急速にくずれ、・・国校では私費生の数が半数を上まわるに至っていた」と指摘されており(前掲注13)、工部大学校においても、多数の私費生の存在が窺われます。入学資格は官費生に対するもので、資格年齢を超えた茂は私費生として受験し、合格したと考えられます。

工科大学 茂の大学入学後は、A:「工部大学校に入り次いて工科大学に移り建築学を専攻」、B:「帝国大学工科建築撰科」とあります。まず、工科大学をみます。

茂が、工部大学校に入学した明治18年12月に工部省が廃止され、工部大学校は文部省に移管されます。翌19年3月に公布された「帝国大学令」により、工部大学校は、東京大学工芸学部と合併して帝国大学工科大学となります。茂は、工部大学校最後の入学生で、帝国大学工科大学の1期生ということになります。それが、「工部大学校に入り次いて工科大学に移り」という文言なのでしょう。なお、「工科大学」は現在の学部に相当すると思えば分かりやすいでしょう。

建築選科 選科について、明治19年度の分科大学通則によると、元来、工部大学校と合併以前の東京大学法理文学部に設けられていたもので、合併して帝国大学となるにあたり、工科大学・医科大学にも設けられました(注15)。

専科生は、各分科大学の課程の「一課目又ハ数課目を撰ヒテ専修」するもので、正科生に欠員がある場合に限り入学を許可されました。これ以外、正科生との大きな差はなく、試験の成績が正科生と同程度であれば、卒業証書が与えられました。

そこで、専科生と正科生との違いを考えると、課目(科目)ごとの履修を積み重ねるため、正科生より学費が安かったのかも知れないと、想像してしまいます。実際、茂は、明治24年卒業生として同窓会名簿に記載されています。また、「建築選科」については、明治30年までは造家学科でしたので、「建築選科」と称したのかは分からないそうです(注16)。前記の学歴Bは、建築学科に変更された大正時代の記事ですので、建築学科に合わせて「建築選科」としたと思われます。

注15)『東京帝国大学五十年史上冊』(東京帝国大学、1932年)。選科に 関する記述は同書による。選科は、「撰科」の表記もあるが、ここ では「選科」に統一する。

注16)東京大学工学部建築史研究室のご教示による。

●卒業設計・卒業論文●

茂の卒業設計と卒業論文は、東京大学に残されています。卒業設計のテーマは「A HOSPITAL」(図4~5)です。

立面は、中央部にドームを戴き、その左右に反り屋根が設けられたバロック建築風の意匠です。図面の右下隅に、茂のサインが見えます。

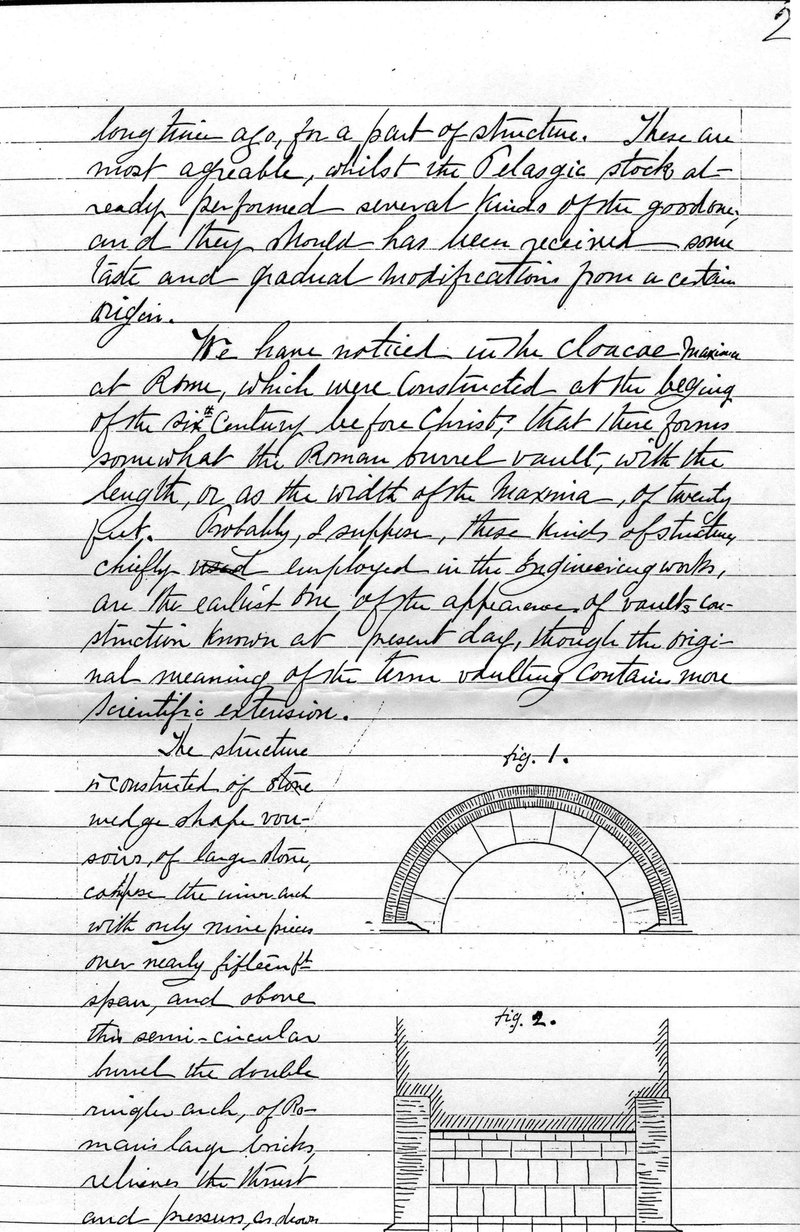

卒業論文のテーマは「An Essay On Vaulting」です(図6~7)。

■閑話休題■

茂の英語の卒論を見たとき、審査した教授は本当に読んでいたのかと思い、他の卒論を見ると、赤鉛筆で、下線や×印が付され、「何いってんだか」などの書き込みを見たとき、思わず笑ってしまった記憶があります。

茂について、「当時として卒業間もなく尼ヶ崎紡績の技師となったことは異色」であるとの記述があり(注17)、何が異色なのかが分かりませんでしたが、既述の、「卒業後7年間官に奉職する義務」を果たしていないことかと思い至りました。とすると、著者は、茂が私費入学生と考えられることや、明治15年に官費生も7年間の奉職義務が免除されたことを見落とされていたのかも知れません。

注17)前掲注2)『発達史』p2,131

次回から、茂の建築活動についてみていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?