#55 旧古河庭園と洋館【たてもの探訪】

2022年9月11日(日)訪問。

オンライン講座で受講している「日本の庭園」に、洋風庭園と和風庭園を融合させた例として古河庭園が出てきたのをきっかけに、無性に見てみたくなったので行ってきました。

本来ならバラの季節に行こうと思っていましたが、めちゃ混みだというので、今回は空いている今の時期に館内ガイドツアーに申し込み、じっくりと建物内も見学することに。

①設計者 ジョサイア・コンドル(1852~1920)

1877年に日本政府の招きで来日し現在の東大工学部の講師に就任。教え子には、東京駅の設計者・辰野金吾、赤坂離宮の設計者・片山東熊がいる。「日本近代建築の父」と呼ばれ、鹿鳴館、岩崎邸、三井倶楽部、ニコライ堂、現・清泉女子大学本館など、数多くの西洋建築を設計。

意外なことに、毎週のように自宅に浮世絵師の河鍋暁斎を招いて日本画を勉強していたことを今回の特別展示で知りました。

また、コンドルの設計した40作品の中で、和風を取り入れたものは4つのみ。その中で現存しているのがこの旧古河邸だけだそうです。

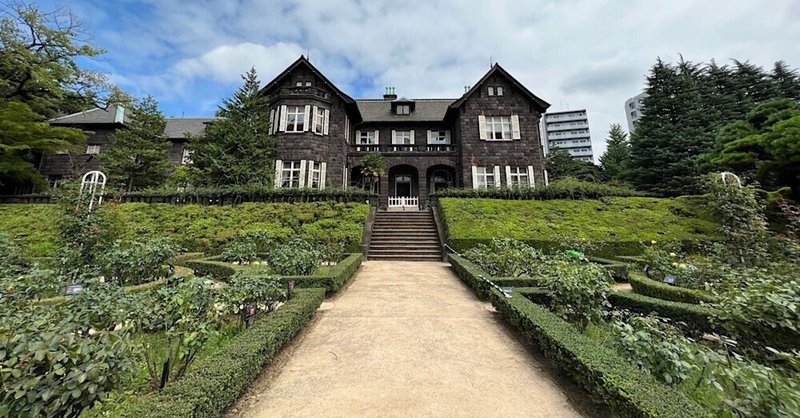

②建物の外観

外壁は赤黒い新小松石の切石積み、屋根はストレート葺きでイギリスコッテージ風のデザイン。玄関のステンドグラスと、外壁の換気口には古河家の家紋「鬼蔦」が。

③コンセプト

洋と和の調和。賓客を迎えた1階は洋風建築、生活の場であった2階は和風建築という構造。

大正時代に流行した和洋折衷の造りとは異なり、洋館の中に和風を収める特徴的な建物だそうです(ガイドさんの話)。

④古河邸と古河虎之助(1887〜1940)

古河財閥の3代目当主。旧古河邸には、大正6年から大正15年まで家族で暮らしていた。引っ越した後は、古河氏の迎賓館として使われていたが、財閥解体によって、後にホテルニューオータニ等の創始者である大谷氏が「公益財団・大谷美術館」として管理。

館内には古河夫妻の写真なども展示されていましたが、なんとなく夏目漱石に似た風貌で、美男美女のカップル!

この屋敷に、たった9年間という短い生活だったのには、養子として育てていた子供が6歳で他界した後に心労がたたり、家の方位とか家相など何か助言があったのか?、この屋敷を引き払い転居。その後、また新たに養子を迎え入れたそうですが、実子には恵まれなかったみたいです(ガイドさんの話)。

湘南新宿ラインで赤羽で、京浜東北線に乗り換えて上中里駅で下車。初めて降りるこの駅、東京なのにローカルな雰囲気にちょっと驚き!

途中に、少し大きな神社や、気になるレトロなお店なども見つけましたが、今回は街中散歩ではないので省略😅

徒歩7分位の道のりで目的地へ到着。この長い塀で、お屋敷に着いたのだとわかりました。

このこげ茶っぽい外壁がなんとも重厚感があって素敵

ちなみに2階にはテラスとかバルコニーはありません

アーチ型の窓と外壁がかわいい☺️

喫煙室で、中に小さな噴水もあるそうです

ガラス越しに見える奥のデザインがとても素敵❗️

また10月以降になるとバラが見事に咲くんでしょうね〜

マントルピースがあるので、青い煙突も全部で11本(航空写真だとわかる)

⑤館内の見学ガイドツアー(1階)

1階のガイドさんはまだ不慣れな若い男性で、アンチョコを見ながら、かなり説明も噛んでいて、ちょっと不安になりました汗。ただ、1階に関しては常時公開しているため説明書きもあるので、たどたどしいガイドさんでも、何とか理解ができました笑。

1. 1階ホール…見所は入り口の家紋と腰壁

2.ビリヤード室

3. サンルーム(喫煙室)

4. 書斎…雨漏りの修理をしたときに天井板を剥がしたら、漆喰の厚さが4センチあり、明治中期で鉄骨が使われていたこともわかった。窓ガラスも、建設当時のものが1枚だけ残っている。

5. 応接室…天井の四隅にバラの彫刻。バラ園が楽しめる部屋で、シャンデリアも当時のものを使用。壁紙の下には和紙が3枚、断熱効果として使われている。マントルピースには銀メッキの鏡を使用。

6.小食堂…掃除がしやすいように、この部屋だけカーペットを敷いていない

7. 大食堂(約40畳)…天井にはフルーツの彫刻、照明は高さを調節できる、腰壁を高くして広い部屋でも遠くまで声が届くように工夫、マントルピースは1枚の板を彫って作製、壁の厚みは50センチ以上あることがわかる

8. 階段…着物やドレスで生活していたため、段差は低く幅広い設計

⑥館内の見学ガイドツアー(2階)

ここから、女性のベテランガイドさんに交代して安心感はあるけれど、慣れている分すごく早口だったため、メモが追いつかずにちょっと大変でした汗。いろいろと質問しても確実に答えが返ってくるので助かりました!

ホール…屋根裏部屋(物置)から自然光を取り入れている

仏間…洋風の扉を開けると調和(狭い板の間)を挟んで和室空間に。火頭口が印象的。

洋室(10畳)…客間として使用。照明は大正当時のもの。

和室(15畳+12畳)…客間として使用。天井は鏡板で交互に貼ってある。筬欄間(おさらんま)、ホールから建物全体を広く見せるために、ホール側は洋風のドア、和室からは板の間を挟んで襖をつけている。(壁にしていたら狭く見えるため)

和室(8+10畳)…家族の居間。富士山をイメージした欄間、火鉢を置いていた。

和室(6畳)×2部屋…子供部屋。養子が6歳で他界したため、ほとんど使われる事はなかったと思われる。

洋室…夫婦の寝室。妻のクローゼットルームは、ここだけ和洋折衷の作りで畳敷きに洋風の建具。

水回り…トイレは当時から洋風水洗トイレ。浴槽は大理石の円形(湯船の中に腰掛けあり)風呂周りのタイルは、当時のまま(職人技術が素晴らしいので1度も張替えしてないようだ)。お風呂のお湯は、使用人がバケツリレーで運んだのではないか?

非公開…厨房、蔵、女中室、ボイラー室、付属棟

ガイドツアーは約60分で終わりましたが、やはり驚くべきは造りの頑丈さ。大正時代の関東大震災でも倒壊することなく、被災した避難者たちに邸内を開放したり、庭園にバラック住宅86戸を建造し、救済活動も行ったそうです。

⑦洋風庭園と日本庭園

主に日本庭園を見て回りました。洋風庭園と日本庭園の間にある、ツツジが調和の役割をしているそうです。

どうやらシニアのサークルのようでした。

とにかく3メートルから5メートル位ある石灯籠が目立ちます。

⑧石灯籠について

余談ですが、灯籠はもともと神仏に火を捧げるためのもので、神社仏閣に設置されていました。庭園に灯籠を設置するようになったのはおそらく桃山期のお茶の文化が発達した(千利休)あたりからだろうと言われています。

茶人たちの見立ての「美」によって、露地(お茶席)に灯籠があると良い照明(目印)になるということから、古くなった灯籠を神社仏閣などから譲り受けたとか。

皇室とのつながりが強い公家の文化においての灯籠は、コンパクトで趣味が良いが、武士の作る権力的な大名庭園は各パーツが巨大化してバランスが悪くなっていったそうです。(「日本の庭園」講師の話)

作庭家でもある講師の方は、灯籠の巨大化について「残念」と言っていましたが、私もその講義を受けてから、なんとなく巨大な石灯籠に目がいくようになり、美観を損ねるなと感じました。大きければいいってものでもないし…

大名屋敷など武家の造る庭は、石にしても灯籠にしても庭にしても、何でも巨大にして権力を示したかったのか?

旧古河邸の日本庭園、巨大灯籠に関してはちょっとイマイチでした。

【今回のまとめ】

なんだかうんちくくさいブログになってしまいましたが、ガイドツアーはやはり参加しといてよかった!

建物の構造とか外観とかより、ここに9年間住んでいた古河一家をイメージしながら、いろいろと思いを馳せることができました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?