フェミニズムと英文学と『源氏物語』(3)〜結婚・就活・恋愛と女性の生きづらさ〜

KUNILABO人文学ゼミ「『源氏物語』を読む」と人文学講座「フェミニズムと英文学──語り直される女たちの物語」2講座コラボスピンオフ企画「フェミニズムと英文学と『源氏物語』」座談会、最終回です。白熱の討議は、恋愛しない女性たちの話から、大黒摩季を経て、女性の就活問題から見た『高慢と偏見』の問題点、そして制度としての恋愛へ…

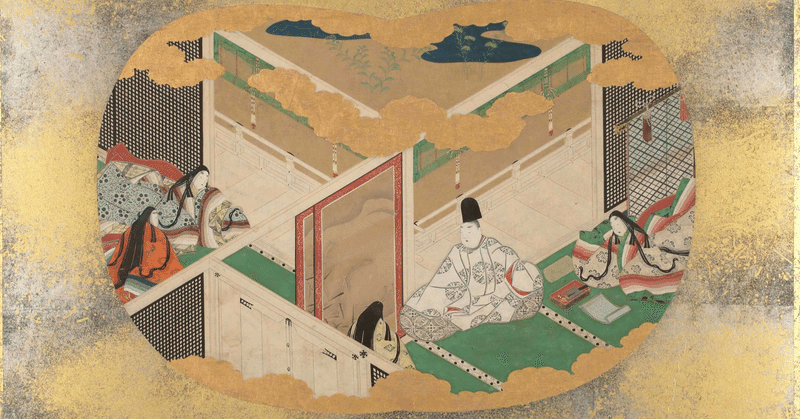

(画像:『源氏物語画帖』 所蔵:国文学研究資料館)

参加者:西原(日本文学者)、かおり(源氏、古文書受講生)、植村(哲学者/源氏受講生)、越智(米文学者)、河野(英文学者)、星本(高等遊民、源氏受講生)、ひつじ(源氏、英文学受講生)、大泉明日夫(小泉今日子さんのファン、源氏、英文学受講生)

【恋愛しない登場人物たち】

植村: 西原先生の女三の宮についての著書(『「源氏物語」女三の宮の〈内面〉』(新典社、2017年)がでたことで『源氏』研究にもだんだんそういう問題意識が出てきたんだけど、オースティンにしても、『ジェイン・エア』にしても、男は女を好きだっていうのが当然っていうふうな前提で書かれていると思うんだけども、でも必ずしもそうじゃないんじゃないかっていうふうに考えることも必要だと思います。例えば、私はチェーホフ大好きで舞台を?よく観に行くんですけども、『三人姉妹』の中の最後の場面で三女イリーナが「私はあなたの妻になります。従順ないい妻になります。でも愛だけはだめ」って泣くんですよね。「私は生まれて一度も人を好きになったことがないんです」って。それが結婚式の前の日で、相手のトゥーゼンバフはそこで決闘で死んじゃうんです。だからあのイリーナの台詞って非常に重要で、実は男と女ってそんな風に愛を感じて、自然に惹き合う、そういうもんだと思ってるけれども、それほどでもないんじゃないかと。だから、アセクシャルって広い意味にとると、実はそういう人も多いんじゃないかっていうふうに思うんです。

西原: 『若草物語』だとジョーが結婚することになってますが、ほんとは作者は結婚させたくなかったそうなんです。また、私べスが一番好きなんですけど、ベスも多分、恋愛しない感じなんだろうなと思いますね。人見知りでそもそも学校にも行けないんですけど、家族が誰もベスを結婚させようとしてないというのが面白くて、生理が来てなかったんじゃないかとも思っています。

植村: 『若草物語』は、一番最近の映画で観て初めて知ったんですが、ジョーが結婚したっていうのも編集者にせかされてそういう筋に変えちゃったんですよね。ジョーが結婚しないようじゃ小説売れないから、そういう風に変えなさいって言われて、オルコット自身が実際に変えたんですよね。オルコット自身も独身だった人だし。どう見てもあの結婚って変じゃないですか。何かあまり必然性感じないしね。だからそう、とってつけたようなところありますよね。

河野: 『ジェイン・エア』もまさにそういう解釈の余地が色々あって、やはり最初の、寄宿舎学校のヘレン・バーンズとの関係が基礎的なところにあったりするので。

西原: いいですね、あれ。

河野: その後ロチェスターのところにいって、ロチェスターとの関係が、魂と魂のあの平等な結び付きというところまでいった時に、それはもはや異性愛なのかどうかという感覚っていうのは多分あるんですよね。だからそういう読みも十分可能になってくるかなと思いますけどね。

西原: 周りの人が「若くて子どもみたい」だと言ってますよね、『ジェイン・エア』って。

河野: その、大人になってからですか。

西原: なんで、ロチェスターがあんな子どもみたいな人を好きなのかわからない、というような言い方を周りはしているので、ちょっとそういう雰囲気あったんですかね。子どもというか、あまり性的な匂いのない感じの人だったのかなあと。

河野: なるほど。僕は90年代の映画版の影響が強いんですけど、確かにあまり性的じゃないっていうイメージですよね。他の貴族の淑女方は匂い立っている。その対照が印象的だったと思うんですが、確実にそういう部分はありますよね。原作の描写もそんな感じですよね。

西原: そうですね。

河野: いわゆる女性らしい女性性を持っていない、というのは確かだと思うんですけどね。

大泉: あんまり美人じゃないみたいな表現はあったんじゃなかったですか。

河野: そうですね。

植村: 映画でいうと『ジェイン・エア』はBBCのやつが一番いいですよね。まさにヒロインがそういう女性だったし。

【『高慢と偏見』から大黒摩季へ】

ひつじ: 90年代に『高慢と偏見』が再び時代に受け入れられたというというお話で、ブリジット・ジョーンズの映画も翻案のされ方が時代を反映しながらで面白かったです。それから、1994年ぐらいに歌手の大黒摩季が出した「夏が来る」という歌がすごく似てるかなと思いました。結婚適齢期といわれる歳の女性の歌だと思います。お父さんにすごく可愛がられてる、でもお母さんとはちょっと馬が合わなくて、あまり評価されてないみたい。だけどそのお父さんは結局お母さんみたいな人を選んで結婚してるんです。まじめに結婚相手を探したいけどなかなかなかうまくいかない、でもくじけない、そんな感じの歌詞があって、私はまだ10代だったんですけど、そういう気分が90年代にあったのかな。そんな時にブリジット・ジョーンズの小説が出たのかなと。(画面上に「夏が来る」の歌詞)

一同: (笑い)

かおり:すごい!

河野: ははは、来た。今、見てました、僕も、それ。

かおり:私も見てた。

西原: これって、恋愛ソングだということになってるけど、就活ソングとも読めますよね。私ずっと、これ、結局、就活でうまくいくのは何もできないお嬢様だよなと思ってたので。

ひつじ:90年代ってそういう感じなのかな。

西原: 結局、可愛い女の子が就職できるんでしょ、みたいなことは思ってましたけどね。私は氷河期の最後ぐらいの世代なので。私は(院進したので)まじめに就活を一度もしなかったんですけど、周りの女の子たちが、なかなか就職できないのを見ていて。

ひつじ:就活ソング。そうですね、それも読める。映画の『ブリジット・ジョーンズ』を観た時に、どうしてエリザベスがブリジット・ジョーンズ的な女性像として90年代に現れたんだろうっていうのが分からなかったわけですけれども、でもやはりこういう歌詞を見るとこうなっちゃうのかもってちょっと思ったりしました。こういう人にむしろ共感してしまう時代になっていたというか、「モダニティの産物」と河野先生の授業で教わりましたけれども。

もうちょっと後ですけど、2006年に酒井順子さんが『負け犬の遠吠え』を書いてわりとそれももてはやされたりして。もう女の人が大学にも行けるようになったし、就職も自由にできるようになってきたようだけれども、ブリジット・ジョーンズの映画は、結局どうやって生きたらいいのか難しいなっていうのをすくい取ってる感じもしたんですよね。

西原: この頃って就職よかったんですかね。どうなんだろう。

ひつじ:私、就活したのが2001だから、もうちょっと後で、まだ厳しかった頃ですね。でも多分この人たちは30代の自分の話をしてると思うから、やっぱり90年代に新卒だったのかなーって感じがしますね。

【女性が生きることの難しさ】

西原: 恋愛がどんな時代も普遍的かどうかはわからないと思うんですが、どうやって生きていくのかは普遍的な問題だと思うんですよね。

かおり:はははっ、そうですね、確かに。

西原: どの時代も。だからやっぱりお金のほうが普遍的なんじゃないんですかね。

植村: そうだと思いますよ。チェーホフの演劇も、モテない男女の悩みがすごく主題になっているんですが、最後に、「でも私たち生きていかなければならないわよね、そう、生きていきましょ」って言うんですよね。あれがチェーホフの演劇のテーマなんです。一番の主題なんですね。「そう、生きていかなくては、私たち、生きていきましょ」。まあ、そういうことだと思いますけどね。

河野: なんかジブリみたいですね。

一同: (笑い)

河野: 「生きねば。」

西原: つらいですねー(笑い)。『若草物語』のベスは死んじゃうじゃないですか、途中で。私、死んじゃう人のほうが好きで。子どもの頃はジョーが好きだったんですが、ジョーは社会と戦っていく人で、結局戦っていくと、どうしても社会と妥協していかないとやれない。それで、妥協しないで死んでいくベスいいなあと。ああやって戦って妥協して生きていくっていうのはしんどいなーと思ったんです。まあ、今は、そんなベスみたいに簡単に死なないので生きていかないといけないんですけど。

ひつじ:猩紅熱で (注1)。うーん、なるほど。

かおり:面白いですね。

注1:『若草物語』のなかでベスは猩紅熱から回復するが、『続若草物語』のなかでは、猩紅熱にかかった後すっかり体が弱くなってしまったとあり、亡くなってしまう。グレタ・ガーウィグ監督の『ストーリーオブマイライフ 私の若草物語』(2019年)では、回復した朝と、亡くなった朝とを重ねて描いている。

ひつじ:なんか、そうですね。結婚以外にもなんとか女の人も自分で生きていきようがあるように見えて実はそれも難しいし。うーん。

西原: 私が就活してた頃、2、3歳ぐらい上の、高校時代に周囲から「あなたはキャリアウーマンにでもなればいいでしょ」と言われていたような女の子は、結局、就活に失敗してるんですよね。

ひつじ:えー。

西原: そういう女の子は採ってもらえないという。だから、結局、社会と妥協して生きていくという意味では結婚も就職も一緒かな、と私は思っております。その頃から。

かおり:なんだろう。うーん。うーん。

ひつじ:なんで採用されないんでしょうね。女性が人事の採用担当とかになると話が変わってくるとか、そういう問題でもない?

西原: どうなんでしょうね。採用する立場になったことがないからわかんない。

ひつじ:私もです。

かおり:やっぱり企業ですと、女性差別はあったんじゃないかなと思いますけど、ここ最近じゃないですかね、政府が女性比率を上げろということを大号令で言い出して、企業のほうにも役員に女性何パーセントみたいなところを求めるようになってから動き出したようなところもあるんじゃないですか。そういった意味ですと、似たような考え方がずっと根っこのところには残っているのかもしれないなあと思います。女性が低いというか、女性の立場がなかなか向上していかないということがあったのかもしれない。

ひつじ:そこにはまる女性を採りたいだけなんだ。はまらない女性は別に欲しくないみたいな。

かおり:(笑い)

西原: 仕事をしていくっていう中での役割が、女性の場合求められるのが周りとうまくやっていくことだったりしますよね。

かおり:あっ、そうですね。

西原: 空気を和ませるみたいなところを期待されることが多い。

ひつじ:あーなるほど。

西原: まあ、今、男性でも女性でもバリバリ戦って仕事する人ってあんまり好まれないような気がしますけど。女性は特にそうかな。

河野: それは、感情のポリシングというやつで、典型的にやっぱり怒りという感情がどうやって排除されてきたのかという系譜があるんですよね。ポストフェミニズムという言葉をよく私も使いますけど、やはり第二波フェミニズムの怒りに対して、それはやめて機嫌良いフェミニズムをやってきましょうというところに限定されてきたプロセスが90年代以降ぐらいにありました。先ほど西原さんのおっしゃっていた、結局妥協という話を聞いて、僕は根本的にそんなにオースティン好きじゃないわけですけど、その理由がよくわかった気もして。妥協しなかったふりをしてるくせに結局うまくいってる話じゃないですか。そこはずるいなっていう。

ひつじ:なるほどー。

越智: そこ、あざといですよね。見かけ上、紆余曲折があったために恋愛のように見えていて、だけど、ちゃんと最後はそういう紆余曲折があったからこそ最も理想的な形で調節が成り立ちましたという、ネゴシエーションの物語じゃないですか、実際のところ。でも、一見して恋愛に見えてしまうというのはすごく上手だということかもしれなくて、考えてみればポスフェミにつながるのはそのあたりかもしれないですよね。男女は平等だからということが、ポスフェミにおいては一応建前ですが、例えば、『セックス・アンド・ザ・シティ』のあのキャリーという主人公の彼女は、物書きであってお洒落にしてるけどいつも金欠で、だから結局のところボーイフレンドはお金持ちのほうがいいわけですよね。あくまでそこのところを恋愛の過程でうまくいくかいかないかというところにくるんでしまっているけれど、実のところ彼女たちにとって恋愛と結婚は経済問題だったりする。それはもう多分ジェイン・オースティンと変わっていないところかもしれません家柄と家柄じゃなくて、個人と個人に、ずれているだけなんですよね。

ひつじ:なるほど。

【恋愛という「制度」】

植村: 僕も最近考えるのはね、結婚っていうのは一つの制度なわけです。それにたいして、恋愛というのは、男と女の一対一の愛情だけで成立するみたいに思われているけれど、恋愛もね、制度とまではいかないけれども、例えばその社会が男女の関係とか結び付く関係っていうものをどういうふうに考えているかというところで色々な規範があって、やはりそういう意味で限定を受けてると思うんですよね。だから恋愛そのものは制度じゃないかもしれないけど、どういうふうな恋愛ならしていい、こういう恋愛は良くないんだとか、ルールがある。だから、源氏物語にしてもオースティンにしても、ブロンテにしても、やっぱり恋愛そのものが制度とまではいかないけれども、歴史的・社会的な関係性の中で色んなタイプの恋愛があるということをとらえる必要があるんじゃないですかね。

越智: すごくえげつない話をしてしまうと、河野さんが階級問題や経済問題とおっしゃいましたけど、実際近代化が進んできて産業化が進むと、いわゆる再生産労働が家庭に引き込まれてくわけですよね。子どもを産んで家庭で養うという再生産と、労働力として自分がもう一回元気になる再生産と。で、そうなった時には、子を産む一単位としての家庭が経済から要請されるために、例えば異性愛にしても強制的異性愛という言い方をするようになるわけです。今のフェミニストの研究からすれば異性愛が強制されるというわけです。で、そこで、産業化が進んで個人がバラバラになってき始めた時に、異性愛を制度と言わずに制度化する一つの感情装置がロマンチックな恋愛だった、と、多分考えていいんだと思うんですよね。

ひつじ:なるほど。

越智: だから、例えば、いくつかの例を考えてみると分かると思うんですが、ロチェスターとジェインってロチェスターがおじさまっぽいおじさまでジェインが子どもっぽいわけです。それはなんとか容認できても逆のパターンは、えぐいものとして描かれがちでではないかしら——おばあさまと若者とか、おばちゃんと若者とか。それは、やはりどこかで再生産というものが想定されている。今では、老いた者同士の性が語られるようになってきましたけど、一昔前までは爺さま婆さまのセックスっていうのは考えてはいけないかのようなものとして扱われてましたよね。だからやっぱり再生産と関わるかどうかっていうのが、微妙にそこの容認可能なものの線引きに関わってるような気がずっとしています。なんていう話をすると、全然ロマンチックじゃなくなるんですよね。

かおり:(笑い)。いやいやいやいや。そんなことないです。

ひつじ:どんな仕組みでこの舞台裏が成り立っているのか。

【オースティンは保守的な倫理学者】

植村: 『高慢と偏見』で一つ思い出したんだけど、シャーロットって女性が出てきますよね。シャーロットはコリンズ牧師と結婚するじゃないですか。そのシャーロットの結婚が結構重要で、当然リジーは批判的に見てるわけだけですが、シャーロットとしても賢くて、コリンズ牧師は嫌な男だからなるべく家でも同じ部屋にならないようしようとしたりとか、とても面白いですよね。

西原: 賢いですよね。

植村: ただ、僕が非常に興味深かったのは、あの時シャーロットはこういうふうに言ってるんです。「私はもうロマンチックな、結婚とかに憧れていません。私、もう26だから、それは」って。あの時、確かにロマンチックな言葉をコリンズ牧師は言ってるんですよね。やっぱりだから、ああいう状況で結婚してしまう女性というのは実際いたと思うし、シャーロットは美人ではないし、そんなお金持ちのお嬢さんでもないから、リジーみたいにモテるわけでもない。その、でもそういうことも色々総合的に判断してね、彼女は結婚してるんですね。だから、単純になんであんな結婚するのってシャーロットの結婚にリジーは怒っていたわけだけど、最終的に見ると、結婚せざるを得ない。その中でシャーロットとして一応最善の選択したのかもしれないと、多分そんなふうにリジーは考えたのかなとも思うんです。学生もあのシャーロットのところはみんな非常に注意深く読みますよ。

西原: 賢いなあと思うんですけど、私だったらコリンズ牧師は無理だなと思っちゃいますね。

一同: (笑い)

西原: 絶対イライラして、血圧上がるわー、みたいな(笑い)。

植村: そこがマッキンタイアーが、オースティンはその保守的な倫理学者なんだと言う一番のポイントだと思いますね。あんまり好きになれない男かもしれないけど、なんとかいいとこ見つけて自分でも納得して結婚する、それが非常に大事なんだと、そういうことですね。まあ、僕はそういうところは全然好きじゃないんですが。だから、『高慢と偏見』は色んな視点から読めるっていうことですよね。やっぱり非常によくできた作品だと思いますね。

越智: 大人になってから読んだほうが面白いかもしれない。

河野: ですね。

西原: そうですね。お金のこととかわかった後に読んだほうがいいですね。

越智: そう。

河野: わかりみが強い。

越智: うん、わかりみが強い。小学生の私にはもうなんか幻滅でしかなかった。だって、ヒーローが出てきた時にかっこいいとかじゃなくて、ねえ、年収なんとかポンドとか、絶対ないって思って。

河野: 身も蓋もない。

越智: 身も蓋もない。もう、ほんとうに身も蓋もない。

ひつじ:でもそうですよね。だって『高慢と偏見』のお金持ちだけど困った人物はそのシャーロットの旦那さんぐらいで、わりとみんないい人が都合よくお金持ちだったり、ビングリーさんも人も良くてお金持ちだったり、うまくできてるな、または、そういう人しか目に入らない小説なのかもしれない。そうじゃない人たちは出てこない。

越智: マッキンタイアー(『美徳なき時代』)読んでみます。

かおり:気がつけば、もう22時過ぎてました。

ひつじ:恋愛と結婚と経済と改めて考える機会に与えていただきました。

植村: たまにはこういうことをまたやりましょう。またまた次の機会に。

越智: ここまでどうもありがとうございました。

一同: ありがとうございました。

(完)

KUNILABOの活動、人文学の面白さに興味や共感いただけましたら、サポートくださいますと幸いです。