「なんで右側を歩くの?」と聞かれたら、「日本に武士がいたからだよ」と答える。

自分で自分のことを評価するのはあれなんだけど、僕は割と交通ルールを守っている方だと思う。

「歩行者は右側を歩く」とか、逆に「自転車は左側」とかっていうルールね。

別に守らなくてもいいものだと思うけど、決まりがあった方がスムーズな通行をすることができる。

という感じでこういうルールは「暗黙の了解」だと思っていたんだけど、しっかり道交法に書いてあることなんだね。

ならばなおさら守らなくてはいけない。

だけど、自動車のような免許システムが歩行や自転車には無いから、割とルーズなところがあると思う。

僕が右側を歩いているのに、向かいから同じレーン(相手が左側歩行)で歩いてくる。

そんな時は僕が避けたり相手が避けたりと、空気を読んで臨機応変に対応する。

別にイラつくことはない。

ただ「お互い右側を歩けば『どっちがどう避ける』みたいな無駄な思考をしなくて済むのにな」と、INTPっぽい効率厨を発揮する。

が、逆に考えれば「なぜ右側を歩かなくてはいけない」のだろうか。

根拠の無い法律ほど意味のわからないものはない。

「ダメだからダメ」なんて子供だましは通用しませんよ!

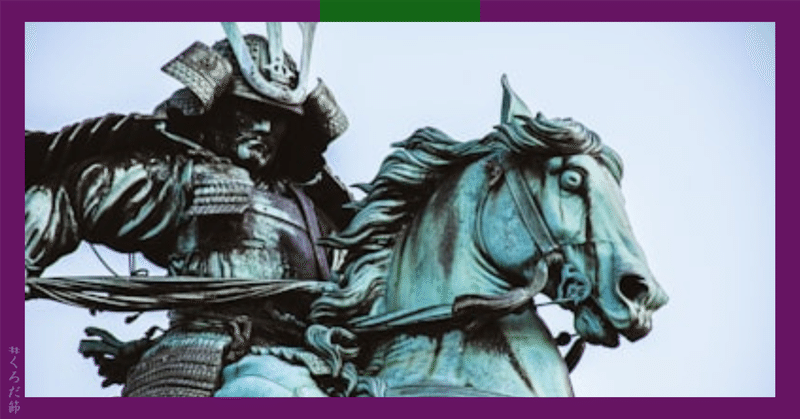

答えは、日本に武士がいたから。

「は?」と思うだろう。

ただ、日本の法律って明治時代に近代化するために作られた節があるから、結構「武家社会の名残」がある法律になってる。

例えば、親が子どもをしつけるための「懲戒権」というやつが割と最近まで民法で規定されていた。

「懲戒」、要は”殴る蹴る”とか、押し入れに入れるとか、「今日のごはん無しよ!」ってのも懲戒権の範囲内。

親や教師からの体罰って「昭和か!」とツッコみたくなるけど、ほんとに最近まであった法律なんだよね(現在は改正されて削除された)。

こんな感じで良くも悪くも「古来の慣習」が残る法律が日本の法律だ。

だから「歩行者の右側通行」も古来の慣習が影響していると考えられる。

武士ってのは腰に刀を差していただろ。

そして帯刀は左の腰にするものだった。

その状態で人とすれ違うとき、右側に避けると互いの刀がぶつかる可能性がある。

当時の人達にとって「刀」というのは「魂」だから、「刀への接触」はご法度中のご法度。

それを「侮辱」と捉えて斬りかかるなんてこともあったそう。

なのでそういうトラブルを回避するために「左側を通行してすれ違おう」というのが決まりとなった。

それがそのまま「車両」に適用されたのが今の道交法だね。

だから車両の左側通行って世界的に見ると珍しいんだよね。

イギリスと、かつてイギリスの植民地だったところは左側らしいけど、それ以外は右側通行のようだ。

そうやって「車両の左側通行」が決まったから、「視認性」や「自転車との兼ね合い」を考慮して「歩行者は右側通行」と決まった。

これまた論理的ではない「文化」からの流れだったのだけど「車両の左側通行」と、それに伴う「歩行者の右側通行」はもう何百年のルールらしい。

1972年に沖縄が日本に復帰するときも、アメリカ式の右側通行から日本式の左側通行にするのに大分手間取ったようだから、今更「世界に合わせて右側通行にしよう」ってのも起きないだろう。

だからまぁ、ルールを守って快適な通行をしようってのが今日言いたいこと。

とはいえ「行きたいお店が左側にあるから」とか「そこの角を左に行くのよ」みたいな理由で左側を歩くときもあるよね。

そういうのもわかるからこそもどかしいのだ。

以上!くろだでした。

読んでくれてありがとうございました。

スキやコメント、フォローをよろしくお願いします。

ではまた👋

【くろだSNS】

note・・・kuroda_letsgotd

X・・・@Kuro_723da

Threads・・・kuro_723da

【くろだについて】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?