映画『鈴木さん』から見る考え、時に常識を疑う必要性

STORY

現人神である「カミサマ」を国家元首にいただき、清く、美しく輝けるとある国のとある街。少子化にあえぐこの街では、45歳以上の未婚者は市民権を失うという条例が制定されており、市民権を剥奪されると、街を出て行かなければならない。あるいは、軍に入隊し、強制的にお国の為に働く道を選ばなければならない。 この街で介護施設を営んでいる未婚のよしこは、45歳を目前に控え、この街から排除される不安を抱えながら、日々暮らしていた。市民権を得ることを諦め、街を出るという選択もあるが、彼女は施設に入居している老人たちを見捨てることはできない。そんな中、老後施設に一人の身元不明の中年男性が突如として迷い込んでくるのであった・・・。

GWが終わる。これを書いてる時は、8日日曜日の夕方だ。

ちょうど、テレビではサザエさんが放送されている頃だろう。

読者の皆様の皆様は、満足のいくGWを送れただろうか? 明日からの長期間祝日のないロードに向けて英気を養えたであろうか?

筆者は、ほとんど何も予定が入らずに、7日になってようやく映画館で映画を一本観ることができた。その映画のおかげで、なんとか最悪なGWにならずに済んだと言える。

そんな退屈な筆者を救ってくれた作品こそが。

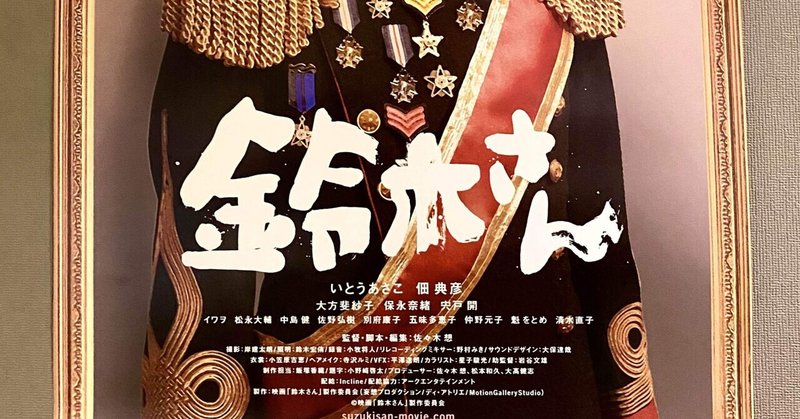

『鈴木さん』

である。

地味な作品で、今流行りのZ世代鑑賞術「早送り・すっ飛ばしの刑」にいかにも合いそうな空気ではあるが、じっくりとした間・静かな空気を楽しめる筆者としては逆に作品から流れる雰囲気が実に素晴らしく感じられた。

(Z世代の鑑賞術は、別に完全否定な姿勢ではないのでどこかで触れるかもしれない)

いい作品に出会うと、筆者は見終わった帰りの電車内で、作品内容を忘れないうちにTwitter上に感想を連投するものである。

以下、筆者の感想ツイートだ。

なかなか面白い作品でした。

単純に『孤独』や『抑圧』などのディストピア要素だけでないところにも興味が及ぶ。

監督舞台挨拶の中で、質問者のネットでの様々な必要以上に過剰な怒りや不安などによる刺々しい発言などに何か感じているかとの質問にも、肯定しているところに何かが感じられた作品。

つまり、あらゆる場面において、現代社会では『息苦しさ』を感じてならないということだな。

それは、もちろん作品内のような『与えられた価値観』が不用意に蔓延しているところにもあるし、個々人でじっくりと思考が巡らずに疑うことを知らない、自然と諦めているところにあるのだろうなと。

監督が挨拶で触れていた、一揆の話で、村を捨てる話はなかなかに示唆的である。

やるかやられるか、という限られた選択だけではない、時に村を捨てるという選択も大胆のようで実に合理的で一考する価値のある選択だと捉えられるかどうか、ということなのだろうなと。

つまり、目の前に広がる価値や考えが本当に正しいのか、従って良いのか、それらを自ら時に疑いもしながら考えろと。

何も考えずに唯々諾々と従っていることの方が危険なのだということでもあるなと。

とは言っても、人は楽な方に流れるもの。脳疲労を覚悟で必死に頭を回らすよりも、何も考えずに誰かのアイデアや価値観に乗っかっていた方が楽。更に、誰もが抜けた発想ができるものでもない。

深く思考を巡らせられない人をどう捉えるのか問題はあるよね。

作品の中でも、町の45歳以上未婚者に対する制度も住民投票で決めたとある。

息子が未婚の老夫婦は投票自体に気がついていなかったし、知ってたのかと問い詰められた主人公は答えに窮した。

この制度に対して、投票時にどれだけの住人がその意味や効果、影響などをどこまで考えたのだろうか?

作品の空気感としては、全体主義、ディストピア社会を描いていて、抑圧と排除、そこに宿るとても小さな義理と救済である。

45歳までに結婚しなければならず、できなかったものは町を去るか軍に入隊し御国のために戦うしかない。どちらを選択しても、希望は見えてこない。

また、結婚できたとしても、国は若者を優遇する傾向にあり、中年以降になった者は肩身の狭い思いをする。

この作品でのポイントは、単純にディストピア社会と受け止めるだけでは不十分だろう。

問題は、筆者の最後のツイートにもある通り、作中では、実はその制度自体は市民自らが投票で決めたものである。拒否することも可能だったのだ。もちろん、そこで否決するような流れになる町なら最初からディストピア社会にはなっていなかっただろうが。

しかし、その制度の被害にあいかけている主人公もまた、市役所にいた年配女性に激しく問い詰められた際に何も答えずにいた。それが答えなのかもしれない。

問題はみんな現状に何も疑問を持たずにおかしな制度を恐ろしいまでに受け入れているところにあるだろう。もちろん、抵抗すれば排除されることは分かり切っているが、作中内では殆どの人間が疑問を口にすることなく従順にしていた。

若者は、むしろ嬉々としてその制度に乗っかって暴走し、大人は誰も止める気すらなかった。

「そういうものなのだ」

「そう決まっているから」

と言わんばかりに、変化を全く求めたりはしない。

上映終了時に、監督の舞台挨拶があり、その中で一揆、もしくはカムイ伝の話などが出てきた。村人が立ち上がり権力者に対して抵抗するのか否か、そう迫られた際、ある村では、その二択とは別の選択肢を選んだという。それが、村を捨てる、村から山に隠れて事態をやり過ごす、というものだ。その選択が正しいかどうかはともかく、第三の選択を求めたことに意味がある。

我々は、日々ぼんやりしていると思考を単純化させてしまいがちになる。100か0か、そんな単純な話に。しかし、よく思考を巡らし状況を見定めれば幾らだって選択肢は浮かんでくるのだ。

「今までそれで問題なかったから」という思考は、実は時に危険な選択へと導いてしまう。変化が激しい現代社会では、10年前までは問題なかったから選択でも、今では昔からあったはずの選択肢そのものが消えかけていることなんてよくある話である。

何も考えずに選択、ということ自体が危険だ。

だからこそ、今この選択で本当にいいのか、ということを真剣に考えなければならない。それは、時に今まで常識であったことも疑いをもって考えることなのだ。

そういう時代になったからこそ、みんな同じ、昔から同じ、が本当に大丈夫なのか疑わなければならない。

この作品は、その危険性に警鐘を鳴らしているようにも感じ取れた。

幸にして、今の日本は作中のようなディストピア社会ではない。個々の意思がハッキリと表明できる。

常識を疑え!

思考を巡らせろ!

45歳で町を去るか軍に入隊するかを迫られていたが、現代社会ではまさに45歳定年説が話題になったばかりだ。

今までのビジネスパーソンとしての生き方は大幅に変わろうとしている。

本当に今までの働き方でよかったのか、45超えてからの働き方はどうすればいいのか。

今こそ、常識を疑い、思考を巡らせるのだ!

支援いただけるとより幅広いイベントなどを見聞できます、何卒、宜しくお願い致します。