花や今宵の―地謡とグレゴリアン〜天神亭日乗9

三月十三日(日)

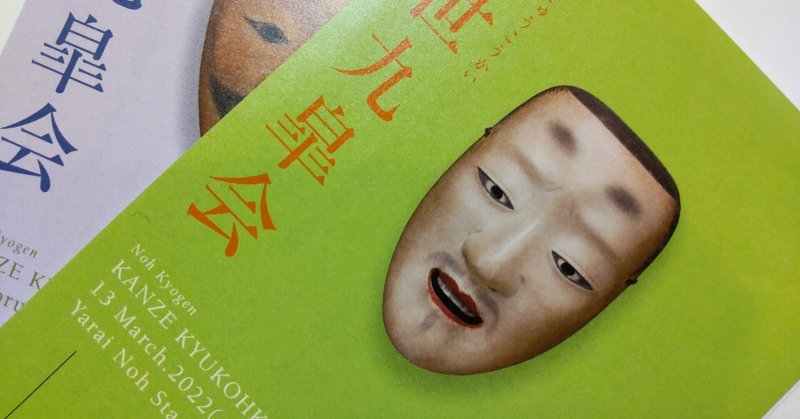

観世九皐会 三月定例会「忠度」矢来能楽堂。

毎月の観世九皐会の定例会、三月は春にふさわしく「忠度」がかかると知り、楽しみに待っていた。

この平忠度という名前は平家物語の「忠度の都落ち」の箇所が高校の古典の教科書に採られているので覚えている人も多いだろう。私もこの忠度の名を聞くたびに、女子高の午後の国語の時間を思い出す。

「昔から、キセルのことを『薩摩守』って言いました。さて何故でしょう?」K先生のお茶目な表情も懐かしい。

また、この平忠度の名は福島泰樹先生の短歌絶叫コンサートの名曲「子等の丘」でも中也の詩「誘蛾燈詠歌」で切なく登場する名前だ。耳にするといつも桜の花びらが心に舞い散る思いがする。

能「忠度」は世阿弥作。

前シテは老人の姿。後シテに若武者、忠度の姿となり、彼の無念と桜の謂れが語られる。笛の音、鼓、太鼓。そして今日はアクリル板もなく、地謡も通常の八人編成だ。地謡中毒の私は脇正面に陣取り、地謡の響きを受けとめる。

私の能への関心はいつ頃からだったろう。高校時代に読んだ立原正秋の小説や、白洲正子の著作が能の入口だったか。伊勢神宮の薪能を見に行ったこともある。それから学生時代に「申楽談義」の講義を受けて、世阿弥の芸談をしみじみ味わっていた。私も演劇をやっていたので、舞台への憧れや執着があったからだろう。この授業のノートは本当に長く捨てられず、机の抽斗に入れていた。しかし、能の公演自体はまだ敷居が高いような気持ちがあり、能楽堂に続けて通うことはなかった。

二〇一六年、私に病が見つかり、手術と治療が始まった。抗癌剤に続けての抗ホルモン剤の治療により、私の心身は崩れた。強制的に更年期の状態を作ることになり、私は眠れなくなったのだ。額の裏にいつも蟲が蠢いているようだった。瞼も痙攣している。中途覚醒を繰り返し繰り返し、そのまま朝を迎えてしまう日が何日続いたろう。睡眠がいかに脳に必要なのかがよく分かった。毎日が寝不足の状態で、私はいつも朦朧と気怠く毎日を生きていた。

そんな日々が続いた二〇一八年の春、またぼんやりと神楽坂を歩いていた。そして矢来能楽堂の前を通りかかった時、「定例会、当日券あります」の貼り紙が目に飛び込んできた。「ああ、能か・・・」ふらふらと入口に近づき、木戸でチケットを求めた。

こんなに近くに住んでいたのに、矢来能楽堂に入ったのは初めてだった。高い天井に窓がとられ、自然光も溢れている。こぢんまりとした、温かな空間に感じた。指定席、脇正面の少し後ろのほうの席に身を沈めた。

能を見たのは初めてだったわけではない。しかし、その時の私の感覚は何と言ったらよいのか。地謡の謡の声が響いた瞬間に、トランス状態のようになった。「眼福」という言葉があるが、この場合は「耳福」なのか「聴福」なのか、耳から頭蓋に響く,地謡の声。

そして、この音の記憶。蘇る、この陶酔の感覚。

思い出した。

あの、ラテン語のグレゴリアン聖歌だ。名古屋の火葬場だった。亡くなった神父の叔父を送る歌声。修道会の司祭や修道士、そして神学生たちが、声をあわせて叔父のために歌った「レクイエム」、鎮魂の歌。無機質な火葬場が、一瞬荘厳な聖堂になったかのようであった。同じ時間に荼毘を待つ人々も思わずこちらを見た。ああ、叔父はこうして天国に送られるのか、歌で天に上げられる、そしてこの響く声、なんと心地よいのか。震えるような体験だった。

そして今、響く地謡の声。

カトリックの修道会や教会で歌いつがれた、グレゴリアン聖歌と、この能の謡。もちろんその生まれも発声法も全く違うのだが、何か私の中でつながるものを感じたのだ。

トランス状態の私の心は令和の世から戦国、キリシタン時代に飛んだ。宣教師たちのことを想ったのだ。この地謡の声を、宣教師たちは聞いている。まだキリシタン弾圧が始まる前のことだ。はるばる波涛を越えてたどりついた日本で、おそらく彼らパードレは各地の戦国武将たちに招かれ、もてなされ、そこで能を体験したはずだ。いわゆる戦国の世では能楽師だけでなく、武将自らが謡や仕舞を習い、なんとシテまでつとめていたという。この地謡の声を宣教師たちが聞いたとすれば、この声をあわせた男声合唱の調べに、グレゴリアン聖歌の声と似た響きを感じていたのではないだろうか。

私の胸は高鳴った。時を経ても、人間の声は変わらない。そうだ。小さん師匠の有名な言葉「狸の了見になれ」ではないが、私は不遜ながら、戦国の世にタイムスリップして、宣教師の了見になって脇正面に座していた。地謡の声の響きが私の身体に沁みわたっていった。

それから私は地謡中毒のようになり、能の公演にも足繫く通うようになった。命のやり取りをしている中で演じられた能の世界、宣教師たちが聞いた調べ、時空を超えた声が私の身体の中で共鳴する体験に毎回震える思いがするのだ。

舞台では一の谷の合戦、「忠度最期」の場面が繰り広げられていた。本日のシテ、遠藤和久先生の朗々とした声が矢来能楽堂に響きわたる。

「〽花や今宵の、主ならまし」

また私の心に、桜の花が吹雪いてゆく。

※歌誌「月光」73号(2022年6月発行)掲載

※写真は観世九皐会 令和四年三月定例会リーフレットより

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?