ルールを疑え。パラスポーツイベントで感じた、「対話」の先にある可能性。

ひたすら怒りをぶつけて、何か解決したことありますか?

私はありません。

この歳になると、思うのです。人間、怒り方にこそ芸が必要だと。

パパ、イベント運営スタッフに噛み付く

というのもですね。先月「BEYOND STADIUM 2023 パラスポーツ ワンダーランド」というイベントに行ったんです。小一の娘と。その名の通り、パラスポーツを知ったり体験したりするイベントでした。

たかだかのスポーツイベントに”ワンダーランド”とは大きく出たもんだな、と思っていたら。

ゲートをくぐるなり、うわぁっ!と興奮の雄叫びを上げてしまいました。

視界いっぱいの人、人、人。来場者が押し合いへし合いしている東京体育館。ナメてました。ごめんなさい。そこは確かにワンダランでした。

私と娘は一気にアリスのテンションに。走ってフロアへ駆け下りました。

会場にはステージも設けられていて、テレビでよく見ているタレントさんや芸人さん、YouTuberさんたちが登場するというじゃないですか。

どなたも子どもの人気者。しかも無料。これは子どもだけでなく、連れていく大人も嬉しい。いや、ありがたい。私たち親子の、というか娘のお目当てもそんなステージショーでした。

なのですが。

「こんなんだったら来ねーよ!」

われわれがステージ前につくなり、誰かが怒鳴っていました。取材で来ていたスチールカメラマン。彼が運営スタッフさんに怒ってたわけです。久しぶりに耳にする、大人のなりふり構わない怒声。

どうやら、客席エリアに取材者席が用意されていなかったみたい。

別のカメラマンからも、やはり同じクレームが。

「プレスエリアがないんじゃスチール撮れないよ」

そんな感じの内容。

(あちゃー。荒れてんなー)

私はそれを遠巻きに見ているしかありませんでした。クワバラクワバラ。

スタッフさんは困り果てた顔で、対応を考えていたように見えました。

たしかに客席エリアには、プレス席がなかったんです。そしてさらに悪いことに、椅子がもう埋まってた。

みんな場所取りしまくり。すべての座席が手荷物で占拠されています。もはや調整の余地はありません。盗難の心配なんてない、安心できる催しだからこその風景ではあるのですが。

ゲートで配られたチラシには場所取り禁止とあり、場内アナウンスもルール遵守を呼びかけていました。でも、みんなそんなことお構い無し。

スタッフさんとしてもそのまま放置するか、全撤去かの二択です。当然、放置しかないわけです。

ま、子どものためを思う親御さんなんて、どこもそんなものです。想定内。

まして、ここには障害があって急いだり列に並んだりするのがしんどい人や子どもがたくさんいるわけで。堅苦しいことは言いっこなし。

私たち親子二人は、座席エリアの後方で立ち見をすることにしました。立入禁止の案内もないことだし。授業参観で保護者が見守るポジションですね。

そして、いよいよステージ開始。メイン司会者の二人がにこやかにトークを始めます。

フレンドリーな口ぶりは、純度100%の好感度。パラスポーツの魅力について、定型文ではない本音な感想がとびでるのも親近感です。

当然、全席が着座済み。だけじゃなく、左右両サイドも立ち見でギューギュー。もちろん座席後方も、さながら満員電車のようでした。子どもも多く、どの顔も「あの人知ってる」「見たことある」の目でキラキラしていました。

その時でした。

「こちらはプレスエリアになります。あちらの両脇でご覧ください」

ニッコリ。スタッフさんが座席後方をまわり、立ち見していた親子たちを追い出しはじめました。あっちにはもうスペースなどないことは分かっていながら、です。

つまり「どいて」。微笑みながら「どいて」。プレスエリアの不足を、お客をどけて補おうという魂胆。

私と娘も「あちらへ」と促されました。

物分かりの良さに付け込もうとする人間特有の悪臭が、鼻につきました。

「え?あっちにはもうスペースがないことは見て分かりますよね?」

私、言っちゃった。

「さっきここに来た時にはもう、ぜんぶ場所取りされてたからここにいるんですよ」

こらえきれなかった。

「場所取り禁止ですよね?ルール破った人は座れて、我々にはどけって、フェアじゃないですよね?」

あぁ、もう止まらない。

「申し訳ありません。ここは取材エリ」

「書いてないでしょ。どこに書いてあります?」

言い訳の語尾を食いちぎる勢いで、食い気味にかぶせます。

スタッフさんの怠慢と無礼に我慢なりませんでして。子どもに大人の事情のシワをよせて、自分達は仕事しましたヅラ。こいつらほんとに義務教育うけてんのか?

さて、ここで少し解説。

まずこういった催しでプレスを入れるなら、スチールエリアを確保する。それも座席エリア最前列を当てるというのは、広報の基本中の基本です。

これは取材メディア様を優遇するというVIP席のようなものではなく、取材のしやすさを最低限に担保することで、お客の見やすさや安全な動線を十分に確保するための鉄則です。

しかも。繰り返しになりますが、障害のある人や子どももたくさん来る催しなのです。椅子を並べた早いもの勝ち、つまり椅子取りゲーム形式は必ず誰かが割りを食います。

マジョリティだけの目線でつくったルールは、間違いなく破綻する。だってそれこそが障害だから。いわゆる社会モデルです。

運営は、お客の理解も不足していたと言わざるをえませせん。

もしプレス席のゾーニングをミスり、客層の行動予測も怠ったのならば。

「イベントの主旨からして客を優先すべきだろう!」

とは言いません。言いたいけど、そこはグッとこらえます。だって運営側からしたら取材の誘致も重要で、メディアも同じくらい大事なお客さんだからです。

では、次の対応検討をどうするか。

それは「融通をきかせるべきメディアは何人くらいいるか?」になります。

私が見た限り、この時のスチールカメラマンは4人。100人以上いたお客の中で、たった4人が自由に撮影できればいいわけです。

ようは座席後方エリアからお客全員を締め出す必要はなく

「ちょっとカメラ入ります。ご協力を」

と、数歩だけ左右に譲り合ってもらえばいいレベル。まして立見席なのです。誰もイヤとはいいません。

しかしスタッフさんはミスったあげく機転まで放棄し、オートマチックに家族連れを所払いしてきた、と。

(あー、テンパってんな)

スタッフさんの感情を感じない笑顔で気づきました。

ここで彼らを追い詰めたってしょうがない。彼らはむしろ、追い詰められている側なのですから。

そこで、私はステージに目をやりました。

スチールが撮影しやすいのは舞台中央に向き合える位置、いわゆる大向うというポジションです。野球場で言えばバックスクリーン。なんで野球場で例えたのか分かりませんが。

そしてカメラマンは4人。つまり座席4席分の幅があればいい。ステージ幅から目算すれば、客席の中央4列の後ろがゴールデンエリアになります。そこだけ空ければ、カメラマンと立ち見客が共存できる。

「たぶんね。画角的にはここの4列だけあければ大丈夫ですよ」

私はスタッフさんに小さく告げて、娘と数歩だけ右へ移動しました。ステージが見えるポイントを確保し、ヒョコヒョコ背伸びしていたよその子を娘の隣りに呼び寄せました。

カメラマンとの間合いは、十分だったはずです。

スタッフさんは全力の営業スマイルで

「フィードバックありがとうございますっ!」

とおっしゃった。

フィードバック、ですか。ワードセンスが印象的でした。当てつけだったのかもしれませんが。当てつけだったのでしょう。

最初こそ

「ズルする人たちズルい」

と、馬から落馬的なことを言っていた娘も、パラッパラッと、よしお兄さんと一緒にダンスを楽しむことができました。カメラマンも無事に仕事できてたみたいだし。とりあえず、解決です。

でも。

その後にも予定されていたステージショーには、もう近寄る気になれませんでした。

車いすエリアが真正面ではなく、両サイドに追いやられていたように見えたことにもウンザリしました。

私たちが追い出されそうになった座席後方は、回を追うごとに人が増えていました。運用が改善されたのかもしれません。

娘はステージから距離を置き、会場スクリーンを見て踊っていました。

パラスポーツだからこそ、「対話」が可能性に変わる

私のクレームは、理不尽だったのでしょうか。部外者だからこそのしたり顔になっていたかもしれません。

怒りを反省しつつも、場所取りの親たちと同じくらいの親心は、私にもあるわけで。

ルール違反者が得をするということを、子どもたちに記憶付けてはならないと思うのです。パラスポーツに関するイベントならば、なおさら。

しかも、これからパラスポーツはさらに認知を上げ、スポーツ・エンターテイメントとして存在感を高めていくでしょう。プレー人口も、ファンやサポーターも増えるでしょうし、そうなることを願ってやみません。

しかしそうなれば、私が体験したような事態も増えてくるでしょう。

それでいいのか?パラスポーツのイベント運営よ、と。

ふたたび、でも。

「ルールは守れ!」

とめくじらを立てる、というのもシックリこない。昭和型体育会系のいいところは、ルールを厳しく守るとこ。悪いのは、ルールを疑わないとこ。私は古いタイプのスポーツのあり方が大嫌いです。

記録が破られるためにあるのなら、ルールは疑うためにある。

「じゃぁ、どうしようね」

そんな対話が生まれる余地が、必要なのだと思うのです。

ルールを上手に疑う、改良する。これが、従来のスポーツではなく、新しいスポーツの真骨頂。

パラスポーツなら、対話を可能性に昇華できるはずです。

だって。

有利なやつがいる。不利なやつがいる。そこをいったんフラットにして、みんなで楽しくプレーするにはどうする?って知恵と工夫を重ねてきたのがパラスポーツだから。コミュニケーションを重ねながら良くしていくことはできるはず。

せっかくまだDIY精神が残っているパラスポーツなんだから、オリンピックみたいに一部の人が強引に決めるという、旧式で閉じた運営なんてやめればいいんです。

解決策はきっと、対話の先にあると信じてます。

そうは言っても楽しかった「BEYOND STADIUM 2023 パラスポーツ ワンダーランド」

とはいえ。イベントは、発見あり興奮ありのとても楽しいものでした。身体、頭、心、すべてがアップデートされるような。

われわれが体験した競技やプログラムは、ざっと9〜10。いや、もっとかも。縁日やゲームセンターのようなアトラクション性があり、娘は「もう一回!」と何度もおかわり。デジャブのように順番待ちをしていると気が遠くなり、途中から数えるのやめました。

特に印象に残ったのが、このゴールボール体験。

両手でゴールボールを受け取ると、娘はギョッとしていました。

「重い。これボール?」

そう。ゴールボールのボールは、重いのです。なんせバスケ球の2倍、1.25kg。しかも大きい。なんならの本人の頭よりも。

小一にとってボールとは、投げたり蹴ったりするもの。しかしこっちのボールの存在感は、その想定を遥かに超えています。彼女の常識がひっくり返った瞬間でした。

そして私は、娘に告げました。

「これ試合になったら、敵のボールを体で止めるんだよ。目隠ししたままな」

「え!こわっ!」

「顔とかお腹とかにガンガン飛んでくるから」

「やだ。絶対やりたくない」

別にやれとは言ってない。観てるだけなら、これが面白い。

音球のド突き合いと言えるほどハードな球技が存在する。娘の常識は再びひっくりかえったのでした。二回ひっくり返ったら表に戻るとかは、この際おいときます。

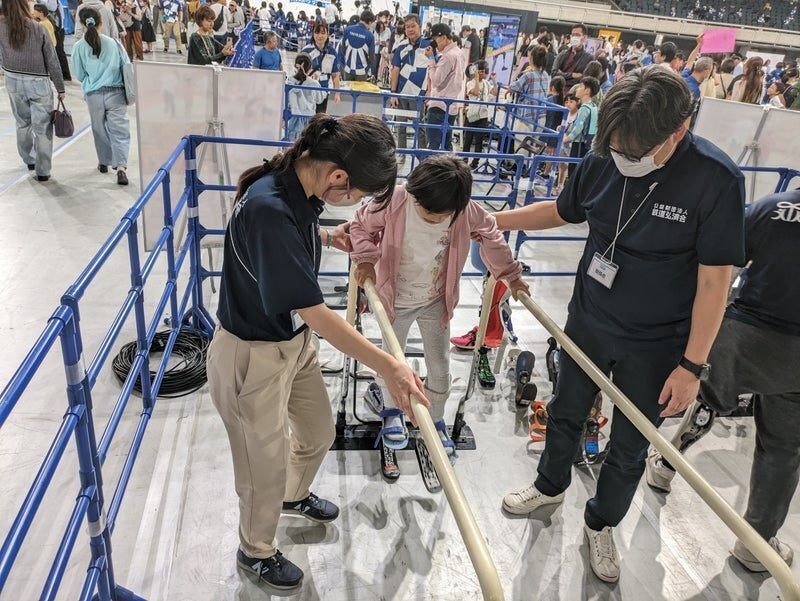

そしてお次が、義足体験。

私も大人用の器具でトライしました。ボヨンボヨンとバネ人間になれるかと思ったら、これがとんでもなかった。

まず、硬い。プレートのチューニングにもよるのでしょうが、あまり弾力は感じず。

なので、歩けない。支えがないと立つことすらできず、すぐに「おっとっと」となります。手を離した竹馬、といえば近いでしょうか。

これを脚として使い、弾力を生み出し、走力や跳躍力に変えるって、いったいどれだけトレーニングを積めばできるのか。

娘もあまりの歩けなさに、これといった感想もわかなかったようです。

でも、この場ですべて理解できる必要はありません。

次にパラ陸上を観戦する時、あるいは街で義足の方を見かける時には、今までとはまったく違った視点を獲得しているはず。そういう伏線回収型の体験も、パラスポイベントの醍醐味だったりします。

他にも上智大学の学生サークル・Go Beyondさんの「目隠し宝探し」や、白杖体験や、トレーニング・パラトレと言われる、パラスポーツの動きを軸にしたトレーニングなども。

「これほどゲームっぽいなら、他の子と来ても一緒に遊べただろうな」

私は娘のお友だちを誘わなかったことを後悔しました。このイベントならパラスポーツに興味がない子も絶対にハマります。

やっぱりパラスポーツイベントは、間違いなく進化しています。よりアトラクティブで、エクサイティングな方向に。それはとても素敵なことだと思います。

だから、次回があれば娘の友だちも連れて行こうと思います。

その時は、運営が少しでも改善されているといいな。

(おわり)

▼よければこちらの記事もご覧ください。こっちは怒ってません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?