竹細工職人 梅沢貞夫さんが亡くなった 竹内敏

昨日、隣の地区の奥山に住む、竹細工職人・梅沢貞夫さんが亡くなった。昏睡状態となってまもなくの一昨日、お宅にお邪魔してお顔を拝見したばかりだった。深い呼吸の連続が最後の生きる終焉の証だった。

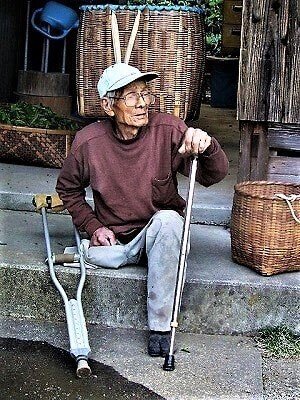

師は、片目と片足を失いその生涯は波瀾万丈であったのは言うまでもない。しかし、梅沢さんはそのことを自分からはいっさい触れず、愚痴を語ることは全くなかった。風雪と赤貧を越えた辺境に生きる哲学者のように思えた。

今年の冬に図書館から借りてきた町報「はるの」(昭和39年7月号)に表彰を受けたときの記事が掲載してあったので、たまたまデジカメに保存しておいた。梅沢さんの真摯に生きてきた経過がコンパクトにまとめられていた。以前奥様の話から当時の赤貧の暮しの大変さを聞いたことがある。しかし、梅沢さんの毅然とした生きざまには揺るぎはない。病気がちの晩年には弟子も辺境の山からまちの病院までの往還を車での支援を続けていた。その途中で、わが家にも寄ってくれて訥々とした話を聞かせていただいた。

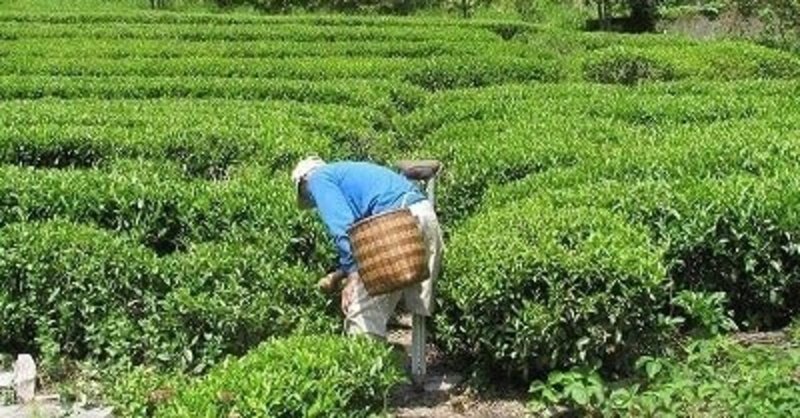

生業の一つだった在来種のお茶を無農薬の自然栽培を貫いてきたことだけでも素晴らしい。オイラも1年に1回きりのお茶摘み援農を続けてきたが、そこから梅沢さんの静かな意志の強さとやさしさを受け取ってきた。急こう配の茶園を松葉づえをつきながらスルスルと肥料や茶葉を運ぶ手際の速さに舌を巻いた。もちろん、生業である竹細工も自分流に工夫しながら丁寧で丈夫な籠作りでまわりの信頼と感動を得ていた。

梅沢さんとは「春野山の村」で開催された「山の楽市」ではじめて出会った。出品した籠はほとんど完売した。その籠を見てから若い弟子入りが始まり、今では4人を越える弟子が参集している。そのきっかけにオイラも間接的に関与している。

その後、弟子と共に各地に出張して竹細工の実演や「教室」をやり、そのわざと人柄の影響は市内はもちろん愛知や川根にも広がってきていた。

こうした弟子やNPOとのつながりで、この5・6年間で梅沢さんの地道だった世界が広く開花した。地元の人はといえば、内向きな世界の中だけで逡巡しているのが普通だ。得体のしれないNPOやよそ者とのかかわりは避けてしまう。梅沢さんはそういう新たな風を受けとめる謙虚さがあった。その進取の精神は自ら暮しを開いてきた結実でもあった。若い弟子たちも単なる籠の技術だけでなく、そうした梅沢さんの生きざまに感動しているのだ。

春野のはずれと川根の境界にある奥深い山々に囲まれたその民家は、慎ましく生きてきた日本の姿がいまも息づいていた。とても梅沢さんのような生きざまはできないが、オイラの心の中はいまも梅沢さんは生きている。梅沢さん、あなたに感動している波動はたしかな広がりとなって生きています。ありがとう、合掌。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?