【論文】世界観としての「思念体」とその構造――メタバース、ヒューマノイドが拓く新しい世界観と「脱身体化」の未来について

この間、さまざまなところで発表してきた「思念体」についての論考を、この度、論文という形でまとめました(共生社会システム学会『共生社会システム研究』第18号投稿中)。これまでさまざまな形でコメントをくださった方に感謝を致します。

また筆者がこのテーマを深めるにあたって、多くの参考文献に支えられましたが、特に、『メタバース進化論――仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界』(バーチャル美少女ねむ、技術評論社、2022年)と、『メタバース革命――バーチャル経済圏のつくり方』(動く城のフィオ、扶桑社、2022年)は、筆者がメタバースの魅力や実像を理解するうえで大きな助けとなりました。

文中でも言及していますが、『メタバース進化論』の「ねむ式イデア論」は、「思念体」論の先行研究としても位置づけられると思っています。

なお、以下の原稿は、まだ査読・校正段階ですので最終バージョンは異なる内容となる可能性もあります。この点ご了解下さい。

【論文】世界観としての「思念体」とその構造――メタバース、ヒューマノイドが拓く新しい世界観と「脱身体化」の未来について

1.はじめに

人間は、技術を用いてこの世界に新たな環境を創出し、その環境を通じて自らの姿をも劇的に変容させてきた。農耕の成立、化石燃料の使用、インターネットの出現を想起するように、われわれがある巨大な変容に直面する際、その前後で人間社会の様相はまるで違ったものとなる。のみならず、そうした変容に応じて、われわれの世界に対する理解の仕方、すなわち世界観もまた著しく変遷してきたのである。

想像してみてほしい。太古の狩猟採集民は、後世の人々が、巨大な建造物に何100人も押し込まれて生活していることなど想像することはできなかった。中世の農耕民は、人々が労働のために鋼鉄の塊に乗って何10キロも移動することなど想像することはできなかった。同じように、半世紀前の人々の感性からすれば、われわれが日々「いいね」の数に気にしながら、掌ほどの電子機器を操って、いかなる疑問をも秒単位で解消できると信じていることなど、はなはだ異常でしかなかっただろう。

したがって50年先、100年先の未来において、現在のわれわれにとって奇異とも思える何ものかが広く常識的であると信じられていたとしても、何ら不思議ではないのである。

本論が問いたいのは、近年急速な進展を見せているメタバースやヒューマノイドといった「ポストヒューマン時代」の技術的帰結が(注1)、仮に新たな世界観の形態をわれわれにもたらすとしたら、それはいかなるものになるのかということである。

例えばサイバー空間上で体験される出来事は、今日のわれわれにとって、たいてい物理世界の現実よりも劣ったものとして認識されている。そこでは、えられた体験がいかに精巧なものに見えたとしても、本来の現実はあくまで物理世界の側にあって、サイバー空間上に現れている私は、あくまで物理世界にいる本来の私の仮の姿でしかないと考えられている。

ところが将来われわれは、これとはまったく異質の世界観のもとで生きるようになるかもしれない。それは、人間の本質を物理世界の身体的な自己にではなく、身体から切り離されたある種の精神体としての自己に見いだすこと、そしてその精神体となった自己が、物理世界の身体やサイバー空間上のVRアバター、遠隔操作のロボットアバターとして現実世界に出現してくると理解される世界観である。

この精神体のことを、本論では「思念体」(tulpa)と呼ぶことにする(注2)。人間の意識や思考は、依然として、脳を中心とした身体に属している。それにもかかわらず、人々には、身体が「思念体」を生みだすのではなく、「思念体」が「身体的な私」となって現れていると想像される。ここでは身体は、数々のアバターと並んで、「思念体」が現実世界に具現化するための、ひとつの選択肢に過ぎないものとして想像されるのである。

確かにこうした世界観は、今日のわれわれにとっては奇異に映る。だが前述のように、人間の未来に確実なことなどひとつもないとするなら、われわれが来たるべき世界への準備として、さまざまな可能性を検討しておくことは十分理にかなっていると言えるだろう。例えば世界観としての「思念体」は、いかなる条件において成立しうるのだろうか。そして少なくない人々がそれを受け入れるようになったとき、そこにはいかなる事態がもたらされるのだろうか。本論では、こうした問題について考えてみたい。

2.「思念体」が成立する技術的背景

(1)メタバースがもたらすもの

最初に見ていくのは、世界観としての「思念体」が成立してくる技術的背景についてである。そして今日のわれわれがその成立前夜を生きているとするなら、そこで最初の舞台を提供するのはメタバースである。

まずメタバース(metaverse)とは、SF小説『スノウ・クラッシュ』(Snow Crash, 1992)に由来し、meta(超越)+universe(宇宙)で、サイバー空間上に構築された三次元空間のことを指す用語である。もっともバズワードと化したこの語について語るためには、われわれは最初に、本論で想定されるメタバースが何を指すのかについて明示しておく必要があるだろう(注3)。

例えば本論では、ブロックチェーンやNFT(Non-Fungible Token)などの技術は、メタバースを支えるものではあっても、それ自体がメタバースであるとは考えない。またAR(augmented reality)を組み込んだMR(mixed reality)やXR(cross reality)は、メタバースの活用幅を広げるものの、メタバースの本質はあくまでVR(virtual reality)にあると考える。

VRを用いたオンラインゲームは、プレイの仕方によってはメタバース的な活用方法も存在するが、ゲームの目的や仕様に拘束されるという点から、やはりメタバースとは見なさない。そしてテキストベースのSNS、2Dの画面越しにアバターを動かす「Second Life」についても、没入感が不足しているという点において、本論ではメタバースの要件を満たしていないと考える。

つまり本論が想定しているメタバースとは、こうしたものから区別され、主としてVR空間を知覚できるゴーグルと、身体の動きなどを再現できるトラッキングデバイスを介して参加し、その高度な没入感のもとでアバターとなった人々が、多人数で同時接続のもと、コミュニケーションや創作活動、売買をも含んだ広く社会的/経済的活動を展開できるような三次元のVR空間のことを指してる(注4)。

では、こうした意味でのメタバースが、なぜわれわれの世界観に重大な影響を及ぼすと言えるのだろうか。そしてこうしたメタバースの、何が新しいと言えるのだろうか。

例えば次のように考える人々がいるかもしれない。メタバースは一見真新しく見えるが、人恋しいなら、われわれにはSNSがあるし、場合によっては直接友人に会いに行けば良い。経済活動といっても、店舗やwebサイトで注文できるものを、わざわざゴーグルを装着して購入する意味が分からない、といったようにである。だが、ここにはメタバースを物理世界の延長として捉えることによって生じる、ある種の誤解が含まれている。

まず、メタバースの新規性を理解するためには、われわれは、それが何より物理的な身体に由来するさまざまな制約を超越しうるものであるという点に着目する必要がある。例えばメタバースの参加者たちは、空間を超えるというだけでなく、年齢や性別、病気や障碍といった身体的な属性/状態をも超えて、望んだ姿形となることができる。メタバース内に創造された別世界に、360度の視界のもとで没入し、身体の動作、表情や目線などをアバターに再現させ、あるいは声まで変えて、なりたいと思える理想の自分になりきることができる。

そしてその自分のまま、プラットフォームを跨いでさまざまな世界を行き来し、そこに集う人々との間に新たな関係を築くことができる。メタバースにおいて実現されるのは、単なるゲームのプレイヤーを超えた何ものかである。われわれはそこで、いわばもうひとりの私と呼べるものとなるからである(注5)。

またメタバースにおける経済活動について論じるためには、われわれはその前提として、メタバースが社交や交流の場として成立しているという点に着目する必要がある。人々がメタバースに参加するのは、それがある種のサードプレイス(third place)として機能しており――それは家庭や職場における立場や役割のみならず、身体に由来するさまざまな制約をも物理世界に置いてくることができる特殊なサードプレイスである(注6)――社交や交流を目的とした多数の人々によって恒常的に利用されているからである。

このとき、メタバースでの生活に馴染んだ人々は、より自身が理想的だと思える唯一無二のアバターを求めるようになるだろう。またさまざまな用途に応じて、集ったり、催し物を開催したりするための空間を必要とするようになるだろう。あるいは体験の質を高めてくれる、家具や小物、ギミックなどが欲しくなるだろう。こうしてアバターの設計や、空間の設計にはじまり、多様なオブジェクトを開発/生産する人々が現れ、そうした産物がマーケットで売買されるようになる。そしてやがてはメタバース内で生計をたてられる人々も現れてくるかもしれない。

つまり物理世界の商品を購入する、宣伝効果を期待するといった観点は、こうした社交/交流の場としてのメタバース、そしてそこから立ち現れるメタバース独自の経済圏といったものを土台として、はじめて語りうるものなのである(注7)。

黎明期にある今日のメタバースの関連技術は、今後ますます向上していくことになるだろう。例えばアバターが知覚した感触や匂いを、今度は身体の側で再現できるようになるかもしれない(注8)。重要なことは、メタバースの真価が発揮されるのは、われわれがそれを物理世界の単なる影法師を超えたものとして理解するときであるということである。

われわれはそこで、なりたいと思える理想の自分になりきりながら、他者とふれあい、仕事をし、多彩な人間関係を築いていく。そのときそこに現れるのは、物理世界に並び立った、まさしくもうひとつの現実と呼べるものなのである。

(2)ヒューマノイドと遠隔操作型ロボット

続いて着目したいのは、ヒューマノイドに関する技術の進展についてである。

まずヒューマノイド(humanoid)とは、human(人間)+oid(~のような)で、人間に似たロボットなどのことを指す用語である。類語としてアンドロイド(android)があるが、アンドロイドは姿形がリアルな人間に似た人造人間という響きを持つのに対して、ヒューマノイドは、より幅広い存在を含むという点で違いがある(注9)。

代表的なヒューマノイドとして知られているのは、2014年に発売されたヒト型ロボット、Pepper(ペッパー)だろう。Pepperは、量産型でありながら、感情を認識し、質問に回答し、知識を学習することができる高性能なロボットである(注10)。とはいえ、現在開発が進んでいるヒューマノイドの水準は、それをはるかに上回るものなのである。

例えば、2021年にMIXI社から販売された会話AIロボットRomi(ロミィ)は、言語を自動で生成し、自然な対話を行うことができる(注11)。見た目は人間とは異なるとはいえ、手頃な価格で購入でき、ペットのように親しみやすく、人々の日常的なパートナーとなるように設計されている。

また、リアルな人間の容姿という点で言えば、ロボット工学者の石黒浩が開発したERICA(エリカ)があげられる(注12)。ERICAは、文字通り見た目が人間らしいというだけでなく、微細な表情、目線の動き、体の揺れる動作など、われわれがそれを人間らしいと認知できるようなさまざまな要素を搭載している。

近い将来、ヒューマノイドと人間が共生する社会が訪れると仮定するなら、そこで最初に問われてくるのは、われわれがロボットに自律した意志や心があると思えるかどうかということになるだろう。その意味において、近年のヒューマノイド技術は、着実にその条件を満たしつつあると言えるのである。

もっとも、世界観としての「思念体」を考えるうえで重要となるのは、こうした自律型のロボットそのものというよりも、一連の技術を応用することによって実現される、遠隔操作のロボットアバターの方だろう。

例えばオリィ研究所の吉藤健太郎が開発したOriHime(オリヒメ)は、事故や難病などで自室や病室を出ることができない人々の代わりに、「外出」や「出勤」を担ってくれる分身ロボットである(注13)。所有者は、たとえ四肢を動かすことができなくとも、目線の動きによってOriHimeを操作することができる。遠隔地に置かれた「オリヒメ」は、所有者に代わって、例えば頷いたり、手を挙げたり、入力された文字情報を用いて、会議中に発言してくれたりするのである。

ここで重要なことは、こうした分身ロボットの用途が、福祉の現場に限定される必然性はないということである。というのも、たとえ身体を動かせる人間であっても、今後はさまざまな事情から、分身ロボットとなって社会活動や経済活動を展開していくことが十分考えられるからである(注14)。

仮に将来、そうしたライフスタイルがひとつの選択肢となる時代が来るのだとしたら、一定数の人々は自分好みのヒューマノイド――その容姿はERICAのようにリアルな人間に似たものかもしれないし、RomiやOriHimeのようにデフォルメされたものかもしれないが――となって生身の人々と関係を築いていくことになる。われわれはそこで、先にメタバースを通じて見てきたことを、ある程度は物理世界においても実現できる可能性があるのである。

(3)「脱身体化」へと向かう社会

ここでわれわれは、メタバースとヒューマノイドがそれぞれに実現していくもののなかにある重要な接点について気づかされたはずである。それは、われわれが他者と関わり、社会的/経済的活動を行っていく際に、物理的な身体に由来する制約をよりいっそう取り除いていくということ、言ってみれば「脱身体化」(de-bodying)という契機に他ならない。

注目したいのは、いまやこうした「脱身体化」を加速させる技術開発が、「ムーンショット目標」の名のもと、国家主導で推進されているという事実である。内閣府が進める「ムーンショット目標」は、国が大型予算を投じ、日本発の「破壊的イノベーション」の創出を狙いとするが、実はその第一目標として掲げられているのが、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」することである(注15)。

もちろん、その背景には、少子高齢化や労働力不足の現状を踏まえ、介護や育児、高齢などで身体に制約がある人々を、より柔軟な形で就労に結びつけたいという政治的な意図がある。しかしそこでの具体的な解決策として、VRやロボットを含む、さまざまな「サイバネティック・アバター」の活用が検討されていることは注目に値する。

つまり、ここで想定される技術の本質が「脱身体化」にあるとするなら、われわれはその先にある未来社会のことを、むしろ次のように言い換えるべきではないだろうか。

そこで当事者となるのは、病気、障碍、加齢、介護、子育てなどで出歩くのが負担となる人々だけではない。たとえ対面でのコミュニケーションに苦手意識を持つ人々であっても、あるいは性の不一致に悩む人々であっても、要するに身体に由来するいかなる事情を抱えた人々であっても、限りなく身体に煩わされることなく、なりたいと思える理想の自分として他者と関わり、自分らしく活躍できる社会である、というようにである。

工学者の稲見昌彦を中心とした「自在化身体」プロジェクトからは、この「脱身体化」が進行した社会のライフスタイルについて、ひとつの示唆をえることができる(注16)。「自在化身体」とは、われわれが物理空間で行っている活動と、サイバー空間で行っている活動とを自在に切り替えられること、また意識的に行っている行動と、無意識的に行っている行動とを自在に切り替えられることを意味している。

つまりここでは「身体としての私」が何らかの作業を行う際に、必要となれば、瞬時にメタバースにいる「VRアバターとしての私」や、遠隔地にいる「ロボットアバターとしての私」に意識を切り替えることができたり、あたかも自転車をこぎながら考え事をするように、「身体としての私」と「アバターとしての私」とが、それぞれ同時並行で別々の作業を行うことができたりするようになる、といったことが想定されているのである。

3.「思念体」の性質とその成立条件

(1)新たな世界観としての「思念体」

さて、本論の問題意識について再度確認することにしよう。それは、これまで見てきた「ポストヒューマン時代」の技術的進展を背景として、近い将来まったく新しい世界観が成立してくる可能性がある、ということであった。

まず、今日主流の世界観においては、サイバー空間上の現実と、身体を含んだ物理世界の現実は、等価なものだとは見なされてない。たとえ前者がいかに精巧に見えるものであっても、「本来の現実」はあくまで後者にあり、サイバー空間上の現実は、物理世界の現実に比べて劣った紛い物であると理解されている。

自己存在についても同様だろう。「本来の私」はあくまで物理世界の身体的な自己であり、サイバー空間上の非身体的な自己は、「本来の私」の仮の姿、影のような存在でしかないと理解されている(注17)。しかしこれまで見てきたように、メタバースやヒューマノイドの技術的進展は、われわれがVRアバターやロボットアバターとして生きること、つまりもうひとつの現実のなかを、「脱身体化」されたもうひとりの自己として生きていく可能性を切り拓いた。「思念体」が出現してくるのは、まさにこうした時代の局面においてなのである。

ここでわれわれが体験するのは、世界観の次元におけるある種の逆転現象である。つまりそこでは、身体的な自己こそが「本来の私」であるとの想定が背後に退き、代わりにその上位概念として、物理世界を超越し、身体をも超越したところにある精神体として自己が想像される。そしてその精神体こそが「本来の私」であるとの想定に基づき、むしろ物理世界の身体の方が、VRアバターやロボットアバターとさほど変わらないもの、「本来の私」が現実世界に具現化する際のひとつの手段であると見なされのるである。

「思念体」とは、現実世界を超越した、この精神体としての自己のことに他ならない。

(2)「思念体」の構造――「クラウドの比喩」と「アカウントの比喩」

こうした「思念体」の構造について踏み込んで理解するためには、われわれはそこに現れる二つの特徴的な性質について考えてみるのが良いだろう。

第一に、「思念体」には、実際には存在していないにもかかわらず、世界観としては存在しているという性質がある。繰り返すように、人間の意識や思考は、たとえメタバースやヒューマノイドが発達した世界であろうと、依然として脳を中心とした身体に属するはずである。重要なことは、それにもかかわらず、人々には、身体が「思念体」を生みだしているのではなく、「思念体」が「身体としての私」を生みだしていると想像される、ということである。

このことを直感的に理解する方法として、「クラウドの比喩」を用いて考えてみよう。例えばわれわれが活用するクラウドコンピューティングでは、クラウドデータは、実際には、世界のどこかに設置された物理的な記憶装置に保存されている。ところがユーザーはそのことを意識することなく、データは、現実世界のあらゆる場所に遍在化(ubiquitous)しているかのように感じられる。世界観の次元においては、人々は、あたかもこの世界に次元の異なるレイヤーが存在し、そのレイヤーから、常時デバイスを通じてデータを取り出したり、格納したりしているかのように想像できるのである。

実はこれと似たことが、世界観としての「思念体」においても生じている。つまりそこでは、われわれの思考や意識が、あたかも身体から独立したものであるかのように想像される。人間存在の実体は、常時「思念体」として、現実世界から独立した固有のレイヤーに浮遊しており、それが現実世界においては、身体やアバターとなって具現化されていると想像されるのである。

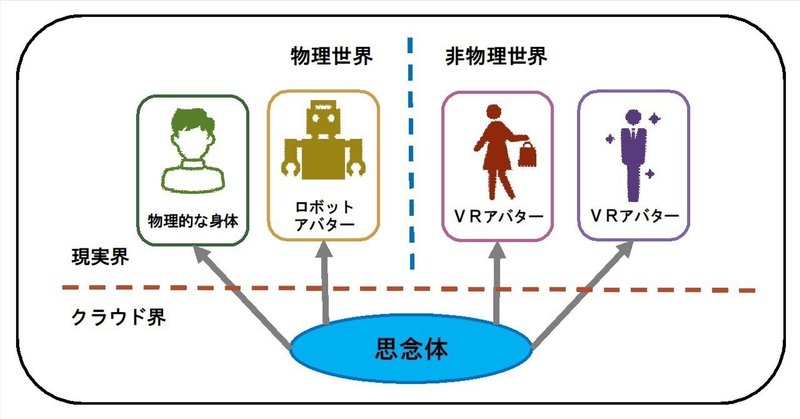

本論では便宜上、この想像上のレイヤーのことを「クラウド界」と呼び、「思念体」が具現化される現実世界を「現実界」と呼んで区別しよう。

第二に指摘できるのは、「クラウド界」に浮遊する「思念体」が、「現実界」において具現化される際、そこではしばしば独立した複数の人格が出現しうるという性質である。つまり「身体としての私」、「VRアバターの私」、「ロボットアバターの私」が存在するとして、それらの人格は必ずしも連続しているとは限らない、ということである。

このことを、「アカウントの比喩」を用いて考えてみよう。例えばわれわれはSNSを使用する際、しばしば複数のアカウントを使い分けている。それらのアカウントは、身体としての私の人格に紐付けられていることもあれば、あえて別人格として演出されていることもあるだろう。SNSでのみ繋がる相手からすれば、その人格が身体と連続しているかどうかなど知るよしもない。われわれはそこで、すでに複数の人格を運用するという行為を日々実践しているのであって、そのこと自体を異常であるとも考えていないのである。

これと似たことが、世界観としての「思念体」においても生じている。われわれはそこで、なりたいと思える理想の自分をアバターによって表現するだろう。そしてそれぞれの現実のなかで、それぞれに他者との関係性を築いていくことになる。そこでは現実が互いに切り離されているのみならず、人格もまた、ときに互いに切り離されているのである。

(3)「思念体」の成立条件――「複合現実の等価性」と「人格の独立性」

以上のことを踏まえたうえで、ここではこうした世界観が、いかなる条件のもとで成立するのかということについて考えてみたい。「思念体」が十全に成立するためには、技術による世界の変容に加えて、事態を受け止めるわれわれの側の問題があるからである。

最初に指摘したいのは、「複合現実の等価性」という条件についてである。例えば目の前に、物理世界の身体として体験する現実と、VRアバターやロボットアバターとして体験する現実があったとしよう。このとき人々が、いずれかの現実がより本質的なもので、それ以外の現実は非本質的であると捉えるのではなく、いずれの現実も、人間存在にとっては本質的なものであり、そこに厳密な意味での優劣はないと捉えられるようになるということである。

この条件は、現在のわれわれのように、未だ身体として体験する現実が圧倒的に優位な状態にある人々には、困難に思えるものかもしれない。

しかし想像してもらいたい。前述のように、近い将来より精密なトラッキングが可能となり、メタバース内での嗅覚や味覚、あるいは触覚といった直接的な感覚が再現できるようになったとすればどうだろうか。また、アバターとしての生活が軌道に乗り、周囲には親しい人間関係が形作られ、仕事を通じて十分な収益がえられ、さらには自分自身、社会的に価値ある活動ができているという実感すら持てるとすればどうだろうか。そのときわれわれは、そこでの体験を価値あるもうひとつの現実として受容していくのではないか、ということである。

次に第二の条件となるのは、「人格の独立性」、すなわちわれわれがアバターとなって関係性を築いていく際、アバターに具現化される人格を、身体を含んだ別の人格から切り離しても良いと考えること、そのことが社会的合意として受け入れられているということである。

この条件もまた、アバターとして生活することに不慣れな人々には、困難なものに思えるかもしれない。というのもこのことは、例えば関係を取り結ぶことになる目の前のアバターに対して、その背後にある身体的な属性や容姿はどうであるのか、あるいはその人が別のアバターとして、他にどのような人格を演出しているのかといったことに重要な意味を見いださなくなることを意味しているからである。

しかしここでも想像してみてほしい。眼前に唯一無二の姿形を纏った何者かがいて、ともに言葉を交わし、ともにふれあい、ともに世界を行き来できるような間柄だとするなら、その人が決して見せようとはしない別の姿について、あれこれ詮索することの意義はどこにあるのだろうか。誰かがアバターとしての自身の人格をありのままに受け入れてくれるのなら、自身もまた、目の前に具現化されたその人の人格をありのままに受け入れることができればいいのである(注18)。

そのように考えれば、こうした条件もまた、人々に受け入れられていく余地は、十分にあると言えるのではないだろうか。

(4)「思念体」という用語、先行研究をめぐって

ここでいったん、「思念体」という用語そのもののについて考えてみよう。

まず「思念体」とは、「思念(常に心にかけること、考え思うこと)」+「体(身体)」で、思考や意志、情念などを含んだ精神的な産物が、身体とは別の実体を獲得したもののことを指している(注19)。本論の場合は、身体を超越した精神体が、世界観の次元において実体を獲得するという意味においてこの語を用いている。

また、その英語表記は敢えて「タルパ」(tulpa)とした。「タルパ」とは、現代ではイマジナリーフレンドや、超常的な力によって創出された何ものかを指す語として用いられるが、もともとはチベット密教などにおいて、修行者が作りだす別人格のことを指す語であった(注20)。つまり「思念体」の概念には、それがメタバースやヒューマノイドといった科学技術によって創出された、現代の「タルパ」であるとの含みがあるのである。

別の角度からも考えてみよう。「思念体」は、伝統的に「魂」(soul)や「霊」(spirt)などと呼ばれてきたものともよく似ているだろう。これらは、いずれも多くの文化圏において長年人間の本質をなすものとして信じられ、またいずれも近代科学的世界観のもとでは、その存在を否定されてきた概念である。興味深いのは、「思念体」とは、かつて理念として存在していた「魂」や「霊」といったものを、現代科学が実体化したものであるとも言えることである。

なお、こうした「思念体」に関する着想として、筆者が知る限り二つの先行研究がある。

第一は、BMI(brain machine interface)――脳と機械を接続し、脳波の信号によって直接機械を操作する技術――の研究で知られる神経科学者の金井良太が用いた「思念クラウド」の概念である(注21)。金井は、BMIが究極的に発達した世界においては、人間は、思考同士で直接コミュニケーションを行うだけでなく、AIやロボットを介して物理世界を意のままに操り、最終的にはマインドアップローディングを通じて、創造を娯楽とする永遠の存在になると述べている。本論が注目しているのは、金井がここで「脱身体化」した人間存在のあり方を、クラウドに例えて説明していたところである。

第二は、バーチャルYoutuberのねむが用いた「ねむ式イデア論」である(注22)。かつてプラトンは、事物の実体であるところのイデアの存在を説明しようとして、洞窟の奥に縛られ、壁面に映しだされた影しか見えない人々のことを比喩として用いた(注23)。ねむは、ここからメタバースにおけるアイデンティティの革新について次のように説明する。

すなわちわれわれにとって、身体として生きる自分も、VRアバターとして生きる自分も、異なる姿であるとはいえ、いずれも核となる根源的なアイデンティティ(魂)を異なる角度から照らした影のようなものである。そしてメタバースの新しさのひとつは、まさにこうした自己存在の複数性をアバターとして具現化できるようになったことである、といったようにである。ここには、これまで本論が「思念体」の構造や特徴として述べてきたことが、すでに先取りされていると言えるのである。

なお、本論では「思念体」を、しばしばメタバースと関連づけて言及される「分人主義」とは異なる概念として位置づけている(注24)。もともと「分人主義」は、唯一の統合的な人格を想定する個人概念を批判し、関係性ごとに異なる自己が存在しうることを示すための概念であった。

端的に述べれば、友人たちの輪のなかで見せる私の顔と、家族のなかで見せる私の顔は違っているし、違っていて良いということである。だが「思念体」は、おそらくよりラディカルな概念として位置づけられる。なぜなら「分人」相互の人格は、身体を核とした緩やかな連続性を保持しているが、「思念体」が具現化した相互の人格は、ときに完全に接点を失ってもかまわないと理解されるものだからである。

4.「思念体」とその世界観から浮上する新たな問題圏

さて、最後に考えてみたいのは、もしも将来、多くの人々が「思念体」の世界観を受容するときがくるとするなら、そこにはいかなる事態がもたらされ、またいかなる問題が浮上してくるのかということについてである。

(1)「思念体」が直面する制度的な問題

第一に指摘したいのは、そこにはおそらく、これまでなかった新しい種類の法的規制や社会制度が求められるようになる、ということである。

例えば前述したように、世界観としての「思念体」が十全に成立するためには、「人格の独立性」という条件が保障されなければならなかった。もしも本人の意図しない形で、アバター間の人格的な繋がりが暴露されてしまうと、それぞれの現実において成立していたアイデンティティは破壊されてしまうおそれがあるからである。こうした行為は、将来的に、名誉毀損に準ずる犯罪行為として位置づけられるようになるかもしれない(注25)。そしておそらく、こうした未知の社会問題が、他にも潜在している可能性があるのである。

(2)「思念体」は「こうでなければならない自分」の幻想に思い悩む

次に指摘したいのは、これまでの議論とは打って変わって、「思念体」の世界観が普及することによって、われわれはかえって苦悩を深める結果に直面する可能性があるということについてである。

これまで見てきたように、新たな世界観の推進力となってきたのは、科学技術によって実現される「脱身体化」であった。つまり身体に由来するあらゆる不都合を乗り越えて、われわれが「なりたいと思える理想の自分」となり、まさしく「自分らしく」生きることが可能となることであった。

そこで解消されるのは、子育てや介護といった身体への制限だけではない。病気、障碍、加齢といった身体に由来するあらゆる不都合が含まれる。それどころか、ここには生来の容姿や性別など、これまでわれわれが決して逃れられないと理解してきた根源的な不平等の解消までもが含まれていたのである。その意味において「思念体」の成立とは、過去の人類が体験したことがなかった水準においての「自由」や「平等」の実現をも意味していたのである。

ところがこのことが、かえってわれわれの苦悩を深める結果になるかもしれないのである。手がかりとなるのは、環境哲学/メディア論研究者の吉田健彦が指摘するように、デジタル化のひとつの本質が「ノイズを消すこと」にあるという事実である(注26)。

例えばメディアアーティストの落合陽一が「デジタルネイチャー」と表現したように、われわれがときに、目の前にある物理的な風景よりも、スマホやカーナビに映しだされる画面の方をはるかに信用できると感じてしまうのはなぜだろうか(注27)。それは、サイバー空間を経由してもたらされる物事が、余計なノイズを除去し、特定の情報によって純化されたものとしてわれわれの前に現れるからである。

同様にして、われわれがときに、対面で対話を行うよりも、VRアバターを通じた対話の方をはるかに濃密な体験として感じてしまうのはなぜだろうか。それは、アバターがある種のフィルターとしての役割を果たし、対話を阻む余計な情報を除去してくれるからに他ならない。情報学者の岡嶋裕史は、メタバースを「現実とは少し異なる理で作られ、自分にとって都合がいい快適な世界」と定義したが(注28)、この表現は確かにひとつの本質を突いたものだと言えるだろう。

したがって、もしも「思念体」の世界が輝いて見えるとするなら、そのひとつの要因は、そこで身体由来の多くの不都合がノイズとして除去され、その意味において「純粋で、綺麗で、優しい」世界が成立しているように見えるからに他ならない。

ところが実際には、われわれはノイズをコントロールすることなどまるでできてはいないのである。むしろ立ち塞がるのは、どこまでいっても人間は、結局ノイズに溢れた世界を生きるしかないという現実である。

よくよく考えてみてほしい。一見公平中立に見える「デジタルネイチャー」の裏側にも、何ものかの利権や搾取、物理世界の生々しい駆け引きが渦巻いている。一見純粋に見えるアバター間の対話のなかにも、われわれはやがて、物理世界と酷似したような、派閥や偏見、同調圧力が潜んでいることに気づかされるだろう。

同様にして、一見「複合現実の等価性」や「人格の独立性」が達成されたかのように見える世界であっても、われわれは結局「脳人間」――身体を完全に捨てて脳だけになり、AIによって自動化された生命維持装置に直接つながることで、生活の舞台を完全にメタバースへと移行させた思考実験上の人々(注29)――にでもならない限りは、物理世界の現実の重さや、身体が及ぼすだろうあらゆる不都合が、「純粋で、綺麗で、優しい」はずの世界に染みだしていくのを止められないのである。

思えば、「思念体」が実現するとされる「自分らしさ」とは何だったのだろうか。それは、身体をノイズとして除去し、不都合な他者や関係性までをもノイズとして限りなく除去した先にあるもの、そうして現れた「こうでなければならない自分」という自縄自縛の鉄の檻ではなかっただろうか。

それでもおそらくわれわれは、一度「思念体」としての生き方を知ってしまった以上、ノイズを除去した「純粋で、綺麗で、優しい」世界を信じずにはいられない。「こんなはずではなかった自分」を前に、「こんな世界は間違っている」との思いが先立ち、ノイズとともに生きねばならない人間の現実を受け止めきれなくなるのではないだろうか。そしてその理念と現実の狭間に生じた亀裂は、技術がより高度となり、われわれの体験する生活実態が「思念体」に近づけば近づくほどに、深まっていくようにも思えるのである。

(3)「思念体」とは、ヒューマニズムである

最後に指摘したいのは、この問題が、実はさらに大きな別の問題、すなわち西洋近代思想におけるヒューマニズム(humanism)に潜在してきた問題と密接に関わっているということについてである(注30)。

ヒューマニズムは、一般的にルネッサンス期以降に形成された、人間の可能性と尊厳を重視する思想のことを指している。注目したいのは、この思想の骨格部分に、とりわけ理性の力を通じて、われわれがさまざまな拘束から自分自身を解放することができること、またその解放の力学を通じて、われわれが思い描いた理想の社会をこの地上に具現化できるとする、強力な信念が含まれているということである。

実際われわれは、ヒューマニズムのこうした側面こそが、歴史的には、政治的に抑圧された人々の解放や、民主的な社会制度の実現に大きく貢献したことを知っているだろう。

しかし近年ヒューマニズムは、政治的な自由や平等というよりも、存在論的な自由や平等という側面に大きく傾倒しているようにも思える。それはしばしば多様性(diversity)としても、またインクルージョン(inclusion)としても語られるが、その中心にある理念とは、人間存在が、自身のあり方を規定しようとする外力から最大限解放され、自身のあり方を自分自身で決定できることこそ望ましいとする、自己決定の理想に他ならない。

ここで重要なのは、こうしたヒューマニズムが求める理想と、これまで見てきた「脱身体化」の推進という趨勢との間には、完全な整合性があるという事実である。

例えば前述したように、われわれは「脱身体化」を通じて、生来の容姿や性別をも含んだ根源的な不平等でさえある面では克服することができる。もしも限りない存在論的な自由、あるいは自己決定こそが人間のあるべき姿だとするなら、「意のままにならない身体」こそ、人間存在を苦しめようとする不自由、不平等、抑圧、強制の温床であるとは言えないか。

ならばわれわれが自己決定を最大化させ、多様性やインクルージョンが極大化した社会を築こうと考えるのなら、われわれはいったん全員が「思念体」になった方が良い、いやなるべきである、ということにはならないだろうか。

別の言い方をしよう。実は「思念体」とは、ヒューマニズムなのである。「脱身体化」のプロセスを加速させること、つまりわれわれは「思念体」になることによって、着実にヒューマニズムを前進させることができるのである。ならばわれわれが「思念体」から「脳人間」となり、ついには脳さえ捨てて完全に情報機器と一体化したときにこそ――つまり想像上の産物だった「思念体」を“受肉化”させることによってこそ――われわれは真の意味でヒューマニズムを完成させるということにはならないか。本来の人間性を追い求めたはずの思想が、ヒトとしての人間的基板を遺棄することによって完結する。この逆説こそが、ここで最も重要な問題なのである。

だが、ここでもう一度思いだしてほしい。われわれは「思念体」に近づけば近づくほど、理念と現実との狭間で引き裂かれるのではなかっただろうか。

前述した金井は、その脳さえ手放した最果ての世界を「天国」と表現したが(注31)、そこに具現化された“ニンゲン”たちは、はたして無色透明の永遠なる自己存在というものに絶望せずにいられるのだろうか。それとも本論の危惧など旧時代の思い過ごしであって、「脱身体化」に伴う人々の苦しみなど、ヒューマニズムが完成する途上に現れただけの一時的な副作用に過ぎないと言えるのだろうか。

その確実な答えをえるためには、いましばらく時間が必要である。時代がその問いに追いつき、われわれがその現実と実際に対峙するとき、その結末はおのずと明らかになることだろう。

5.おわりに

さて、われわれは以上を通じて、世界観としての「思念体」の基本的な構造にはじまり、それが将来的に主流の世界観となったと仮定するなら、そこにいかなる事態がもたらされるかということについて考察してきた。

いまなお、疑念を抱く読者はいるだろう。はたして本当に、世界観としての「思念体」など成立するのだろうか、と。そのことは最終的には誰にも分からない。唯一言えるのは、冒頭で示した以下のことだろう。

確かに、太古の狩猟採集民は、後世の人々が、巨大な建造物に何100人も押し込まれて生活していることなど想像することはできなかった。中世の農耕民は、後世の人々が労働のために鋼鉄の塊に乗って何10キロも移動することなど想像することはできなかった。そしてわずか半世紀前の人々でさえ、後世の人々が、日々「いいね」の数に気を揉みながら、掌ほどの電子機器を操って、いかなる疑問も秒単位で解消できると信じていることなど、想像することはできなかったのである。

そのことを思えば、現在のわれわれにとっていかに奇異に見えようと、世界観としての「思念体」が成立する余地は十分にある。あるいはわれわれは、その成立前夜をいままさに生きているのかもしれない。ならばわれわれは、そのための備えをいまから準備しておく必要があるのである。

〔注〕

ここでのポストヒューマン(posthuman)とは、身体と機械、脳とAI、治療と人体改造の境界が曖昧になることによって、これまで自明とされてきた人間の概念が通用しなくなる事態のことを指している。詳しくは上柿(2022、2023)を参照のこと。

「思念体」という用語をめぐっては、本論の第3章第4節において詳しく論じる。

ブロックチェーンやNFTはメタバースに必須のものではないが、人々がプラットフォームを越えてアバターなどを所有できる道を拓いた。またオンラインゲームの「Fortnite」は、ゲーム内で有名歌手がコンサートを開くなど、本来のゲーム性を超えてメタバース的に活用されていることが知られている。「Second Life」は、2003年発売のオンラインゲームで、参加者はバーチャルな都市を舞台に、アバターとなってさまざまな交流を行うことができた。なかでもオブジェクトや土地を売買することで得られるゲーム内通貨を現実の通貨と交換できたことが当時は画期的であった。メタバースがバズワードとなった経緯については、雨宮(2023)を参照。

何がメタバースなのかをめぐっては、論者によってかなりの幅がある。例えば岡嶋のように「現実とは少し異なる理で作られ、自分にとって都合がいい快適な世界」(岡嶋 2022:25)と捉えるなら、そこにはオンラインゲームも含まれることになり、佐藤(2023)のように「メタコミュニケーション」と捉えてしまうと、そこではSNSからクラウドファンディングに至るまで、サイバー空間を活用したコミュニケーションはすべてメタバースであることになってしまう。古典的な定義として知られるのは、日本バーチャルリアリティ学会の4条件――「3次元のシミュレーション空間(環境)を持つ」、「自己投射性のためのオブジェクト(アバタ)が存在する」、「複数のアバタが。同一の3次元空間を共有することができる」、「空間内に、オブジェクト(アイテム)を創造することができる」(舘ほか監修 2011:251)――であるが、ここでの定義は、当時真新しかった「Second Life」を念頭においたものであることに注意が必要である。今日メタバースを最も体現しているのはVRChatであり、他にもプラットフォームとしてNeos VRやcluster、バーチャルキャストが知られている。人々がメタバースに何を求め、またメタバースのどこに魅力を感じているのかといった、メタバースの実像については、ねむ(2022)やフィオ(2022)らの整理が参考になる。

前掲したねむ(2022)やフィオ(2022)からは、こうしたメタバースの特徴が明確に読み取れる。とりわけねむ(2022)は、後述のように、このことを「アイデンティティのコスプレ」と呼び、「コミュニケーションのコスプレ」、「経済のコスプレ」と並ぶメタバースの革新的要素として位置づけている。

サードプレイスの概念についてはOldenburg(1989)を参照のこと。ここでは特に、個人が受ける恩恵について着目しているが、それが地域コミュニティとの関連においてどのように評価できるのかという点については議論が必要だろう。

例えばバーチャルマーケットでは、メタバース内の会場に、個人クリエイターや一般企業が出展し、サイバー空間で使用するものから、物理世界で使用するものまで、さまざまな商品が販売されている。参加する企業のなかには、店員のアバターとともに高級車の試乗ができるなど、メタバース特有の体験を通じた販売促進の試みを実践する事例もみられる。詳しくは、フィオ(2022)を参照のこと。

触覚スーツについてはbHaptics社のサイトを、匂いの再現については以下の記事を参照のこと(齊藤大将「VRに「匂い」で高い没入感――多感覚メタバースで新たな体験が生み出される可能性」)。

そのためヒューマノイドには、ロボットのみならず、人間に似た別の生物なども含まれる。石黒(2015)も参照。

以下の公式サイトを参照のこと。

以下の公式サイトを参照のこと。

これまで石黒はさまざまなヒューマノイドを制作してきたが、なかでも限りなく実物の人間に近い見た目や動きを可能にしたアンドロイドがERICAである(JST ERATO ISHIGURO Symbiotic Human-Robot Interaction Project)。石黒が制作したその他のヒューマノイドについては石黒(2015)、および研究室のウェブサイトを参照のこと。

吉藤(2017)、およびオリィ研究所のウェブサイトを参照のこと。

石黒は後述する「ムーンショット目標」に参画し、すでにこうした研究を進めている(「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」)。

正式な名称は「ムーンショット型研究開発事業」である(詳しくは科学技術振興機構のサイトを参照)。

そこでは、脚の動作を用いて動かすことができる第三、第四の腕の開発(MetaLimbs)、VR空間上の機械の手足を自らの身体の一部として脳が知覚する研究(VR余剰肢)、ロボットの腕などを遠隔操作し、一部を自動化させ、目の前の作業を同時並行で行えるようになる技術(Detachable body)などが研究されている。稲見/北崎/宮脇ほか(2021)、および「稲見自在化身体プロジェクト総集編」を参照のこと。

われわれはバーチャル(virtual)のことを「仮想」と訳すが、英語の原義には、見かけや表面はそうではないが、効果や本質としてはそのものであるというニュアンスが含まれる(舘ほか監修 2011:2-5)。つまりバーチャルとは、正確には、もともと本質的だとされるものを人為的に抽出したもの、ということになる。

さらなる調査が求められるが、一説によると、VRChatから集めたサンプルうち、75%あまりの利用者が、ソーシャルVRで恋愛をする際、相手の物理的な性別は重要ではないと回答したとされる報告もある(ねむ 2022:221)。

『広辞苑』第七版、項目「思念」/「体」を参照。

金井/駒村(2022)。

ねむ(2022:153、197)。

プラトン(1979:101)。

「分人主義」については平野(2012)を参照のこと。筆者は以前、平野と同様に個人主義を批判する形で、〈関係性〉、〈間柄〉、〈距離〉といった概念を用いて独自に関係主義的な人間存在論を展開したことがある。詳しくは上柿(2021)、上巻、第7章を参照のこと)。

細田守監督のアニメ映画『竜とそばかすの姫』(2022年公開)には、メタバース内の秩序を乱した相手に対して、身体との紐付けを強制的に暴露する「アンベイル」という行為が登場する。「思念体」が成立する世界においては、こうした問題が現実的な課題となる可能性がある。

吉田(2021)を参照のこと。

落合(2018)を参照のこと。

岡崎(2022:25)。注4も参照のこと。

「脳人間」の思考実験については、上柿(2021)の下巻、第10章を参照のこと。

ここで論じるヒューマニズムについての詳しい考察は、上柿(2023)も参照のこと。

金井/駒村(2022:46)。

〔参考・引用文献〕

雨宮智浩(2023)『メタバースの教科書――原理・基礎技術から産業応用まで』オーム社

石黒浩(2015)『ヒューマノイドは人間になれるか』文藝春秋

稲見昌彦/北崎充晃/宮脇陽一ほか(2021)『自在化身体論――超感覚・超身体・変身・分身・合体が織りなす人類の未来』エヌ・ティー・エス

上柿崇英(2021) 『〈自己完結社会〉の成立――環境哲学と現代人間学のための思想的試み(上巻/下巻)』農林統計出版社

上柿崇英(2022)「「ポストヒューマン時代」における人間存在の諸問題――〈自己完結社会〉と「世界観=人間観」への問い」『総合人間学』、総合人間学会、第16号、 pp.162-190

上柿崇英(2023)「「ポストヒューマン時代」と「ヒューマニズム」の亡霊――「ポストモダン」/「反ヒューマニズム」状況下における「自己決定する主体」の物語について」『総合人間学』、総合人間学会、第17号、 pp.34-63

岡嶋裕史(2022)『メタバースとは何か――ネット上の「もうひとつの世界」』光文社新書

落合陽一(2018)『デジタルネイチャー――生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』 PLANETS

金井良太/駒村圭吾(2022)「思念クラウドの世界へ」『法学セミナー』、810号、pp.45-51

佐藤浩之(2023)『メタバースで僕たちのコミュニケーションはこんなふうに変わる』日本実業出版社

舘暲/佐藤誠/廣瀬通孝監修、日本バーチャルリアリティ学会編(2011)『バーチャルリアリティ学』コロナ社

(バーチャル美少女)ねむ(2022)『メタバース進化論――仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界』技術評論社

平野啓一郎(2012)『私とは何か――「個人」から「分人」へ』講談社現代新書

(動く城の)フィオ(2022)『メタバース革命――バーチャル経済圏のつくり方』扶桑社

プラトン(1979)『国家』藤沢令夫訳、下巻、岩波文庫

吉田健彦(2021)『メディオーム――ポストヒューマンのメディア論』共和国

吉藤健太郎(2017)『「孤独」は消せる――私が「分身ロボット」でかなえたいこと』サンマーク出版

増田敬祐(2020)「存在の耐えきれない重さ―環境における他律の危機について」『現代人間学・人間存在論研究』大阪府立大学環境哲学・人間学研究所、第4号、pp. 313-378

R. Oldenburg(1989)The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community, Da Capo Press.(レイ・オルデンバーグ『サードプレイス――コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』忠平美幸訳/マイク・モラスキー解説、みすず書房、2013年)