危ないスキーバスの見分け方

はじめに

軽井沢での痛ましい #スキーバス事故 から一昨々日で6年が経過した。

当該の旅行会社・バス会社と直接接したことはなかったけれど、旅行屋のひとりとして無力を感じる。

御遺族の方に改めて哀悼の意を表し、負傷された方に御見舞い申し上げると共に、少しでも同様の事故が起きる可能性が減らせればいいと思い今日はこの記事を書くことにした。

スキーバスとはなにか

まず #スキーバス とは何か。

今の利用者は実感として95%はスノーボーダーなんだけれども、依然としてスキーバスと呼ばれる。レコードショップみたいなものか。

顧客は変わってもモデル自体はまったく変わっていなくて、貸切バスによる都市とゲレンデの間の輸送、リフト券、宿、それにボードやウエアのレンタルとか温泉入浴券とかのクーポンを組み合わせた旅行パックだ。

大学生の春休みには集中した需要があり、90年代前半には東京ドームの周りをスキーバスが取り囲んで、それでも収まらず飯田橋駅まで列を成して繋がっていたと聞いたことがある。今ではそれに比べたらカワイイ需要しかないけれど、それでも国内旅行専業ないし中心の旅行会社にとっては生命線といえる巨大市場。

国内のパックツアーが組める第一種及び第二種の旅行会社ならどこだってできる。だけど現実はそんなに甘くない。限られたバスと宿の取り合いになるからだ。

特にバスについては確保も当然として、運行ルートの指示や出発時の受付など多大なノウハウが必要になる。出発地も大切な要素で、たくさんのバスを停められてターミナル駅から比較的近いとこなんて滅多にない。単純なようでいて実はイニミタヴィリティ(模倣困難性)が強い世界。

首都圏では特に強いリソースを持った旅行会社による3強状態になっていて、集客のノウハウやブランドもある。特に夜発の場合、横浜・大宮・千葉など首都圏の各地からバスを一度新宿都庁や池袋サンシャインに集めて、そこでゲレンデ別にバスを乗り換えさせて出発させるという、航空会社顔負けのハブ&スポークをやる。

他の会社は3強のバスシステムを借りて自社のツアーを造成するか(こういうツアー形態をメーカーに準えてOEMと呼ぶ)、3強のツアーを代理販売するか、自社で何とかするしかない。

そんなターミナル駅に入れなかった小さな旅行会社が集まって原宿発のスキーバスやってたんだよね。千代田線の人には便利かもしれないけど、やっぱり新宿や池袋、東京駅に比べたらアクセスは劣る。羽田と成田、とまでは言わないけどこれだけで競争力には大きな差があったことは事実。

バスや宿も大量仕入れがしづらいから、価格競争力も弱い。 #規模の経済 ってやつね。

90年代に1800万人いた #スキー ⛷・ #スノーボード 🏂人口は2010年代に600万人を割るまでに衰退していて、スキーバス需要も当然減ってきている。

それでも持ち堪えられたのは2000年に貸切バスの規制緩和が行われて柔軟な運行が可能になったことと、鉄道が先にスキー輸送からほぼ撤退してしまった(ガーラ湯沢と東武スノーパルしかほぼ残ってない)ことが挙げられる。スキーバスはオンライン旅行販売との親和性もあった。

それである程度延命できたにしても、小さな会社にはやっぱり無理が生じてきていた。市場が大きかった頃はフォロワーといえどおこぼれをもらえていたけれど、市場の縮小に伴い大手への寡占が生じる。そこで起きてしまった悲劇が軽井沢ということになる。

劣勢のなかで価格競争力を高めたければ、つまり値下げするには自社の利益を削る、仕入れ値を下げる、ビジネスモデルを革新する、このいずれかになる。軽井沢の事故は仕入れ先であるバス会社から買い叩いたことが原因だ。

よく比較される事故として、2012年4月に関越道で起きたツアーバス事故がある。この時も安売りが事故を起こしたと言われたけど、事故原因としては筋違い。それについてはまた稿を改めたいと思う。

兎にも角にも関越道事故をきっかけに、安全重視で様々な規制を行い、特に安売りをさせないよう徹底したはずだった。この規制の結果、色々と歪みが生じてツアーバスが来なくなり衰退してしまった観光地が出てきたし、予約が取れず盆暮れの帰省を諦めた人もたくさん出たことだろう。

それでもこれまでがあまりにもバス会社を苛めすぎたんだから、フェアトレードと安全を確立するためにみんなで我慢して新しい常識を打ち立てようとしていたはず。しかしながらそれを守らなかった輩がいたことに唖然とした。

彼らの異常さを物語るのは、1月のスキーバスにまで収益を求めたこと。スキーバスは基本的に2・3月に莫大な利益が出るのであり、12・1月はある程度割り切るもの。ツアーは催行が最大の宣伝だし、特に大学生が主要顧客となるとリピートやクチコミを狙える。1シーズンに何度も利用する人が多いのがスキーバスの特徴。バス会社や宿、ゲレンデなどのステークホルダーとの旅行な関係を築く意図もあるし、こういう会社はスキーシーズンのみのアルバイトを沢山入れるから人材育成の機会でもある。12・1月は基本そうやって種を蒔く時なのだ。

そこを彼らは芽すら出ていない樹から実を求めるのだから、余程切羽詰まって損して得を取ることができない状況だったのだ。この年は雪があまり降らず、1月中旬時点で2月以降の予約が全然入っていないという不運も重なった。

だけど「全部、雪のせいだ」とはならない。スキー・スノーボード人口が減っていくなかで彼らのビジネスモデルはとっくに破綻していたんだし、遅かれ早かれ何らかのかたちで崩壊に至ったと思う。外国語対応も大手のようにはできないからインバウンドという成長市場の取り込みも弱かったはず。同じ崩壊なんだとしても、単に彼らが限界を感じて撤退するといったソフトランディングができたらよかったんだけど、最悪のかたちで終焉を迎えてしまった。

危ないスキーバスに乗らないために〜予約編

ここでようやく掲題の件に入る。

どうしたら危ないスキーバスに乗らずに済むのだろうか。

別にバスに限らず徒歩を含む全ての移動手段に言えることだけど、事故の確率自体は必ず潜んでいる。移動するということはロシアンルーレットに参加するということ。だけど、それが例えば100分の1で当たるのと1000分の1で当たるのは全然違う。

ここではできるだけ事故に遭う確率を下げる方法を考えてみたい。

まずはスキーバスを予約する段階ですべきこと。

夜発より朝発を選んだ方がいい。単純に視界が良く事故率が低いというだけでなく、スキーバス独特の運行形態もある。

朝発のバスは都市を朝出て昼にゲレンデに着き、夕方にゲレンデを出て夜に都市に着く。ドライバーにしてみれば他の観光ツアーなり都市間高速バスに乗務するのとあまり変わらない普通のお仕事。

でも夜発のバスは行きは夜行、帰りは昼行で運転する。往復とも夜中に走る一般の夜行バスとはまったく違うのだ。こんなのドライバーの身体にいいはずがないじゃないか。行きは朝発に乗っても、帰りは夜発のリターンに当たる可能性もあるから朝発だからって安心はできないけど、少なくても往路についてはユーザー側でのコントロールは可能。ただ朝発は渋滞リスクがとてもあるけれど。

次に旅行会社選び。軽井沢事故を受けてまともなスキーバス事業者は「安全運行の取り組み」的なページを掲げるようになったので、そこを必ず読んでほしい。もしそれが見つからないのなら、その旅行会社は使ってはいけない。あるんだけど見つけにくい、も論外だ。そんなユーザーインターフェースの旅行会社を信用しない方がいいだろう。

そこに書いてある内容としては、ドライバーは何人で運行するとか、バス会社の選定基準、当社安全講習会を受講したバス会社しか使わない、契約しているバス会社リスト、このコースはどの区間で有料道路に乗るか(軽井沢事故が予定にない一般道を経由したために起きた事故であるため)など。できれば複数の旅行会社の同様のページを比較してみてほしい。内容は同じでも伝え方が結構異なったりする。その旅行会社のスタンスがわかるだろう。

続いて貸切バス会社の見定め。旅行会社に紐付いているバス会社が本当に安全なのかどうか、旅行会社の安全基準を鵜呑みにするのではなく自分自身でも調べる必要がある。契約バス会社を明示しない旅行会社があればその時点でBAN❗️してまったく構わない。

バス会社の見定め方は国土交通省がちゃんと教えてくれている。

一応テキストでも貼っとくね。

🟣貸切バス事業者の安全情報をご確認ください。貸切バス事業者における先進安全技術の導入状況等の安全情報について公表しています。

🟣貸切バス事業者のセーフティバスマークの取得状況をご確認ください。セーフティバスマークとは、公益社団法人日本バス協会において、貸切バス事業者の安全性確保への取組状況を評価された事業者に付与されるものです。

🟣貸切バス事業者の行政処分情報をご確認ください。国の監査で法令違反が確認され、過去5年間(軽微な違反は3年間)に行政処分を受けた貸切バス事業者の情報を公表しています。

そのうえで、もしこのバス会社に当たったらヤバいんじゃないか⁉️って思うバス会社があった時は、そのバス会社の所在する都道府県および市区町村を確認してほしい。首都圏や関西など出発地側のバス会社ならアウトだけど、ゲレンデのある側のバス会社ならば例えば新潟県にそんなバス会社があったとしたら上越や妙高など新潟県行きのバスにしか使われない。北信など長野県に行くなら関係がないわけだ。ただし市区町村も必ず見ること。都道府県境の市区町村にある貸切バス会社は隣接する都道府県で営業することも可能なのだ。このルールを逆手にとって多くの貸切バス会社は都道府県境にある。

危ないスキーバスに乗らないために〜出発・乗車編

ここからは出発当日の話。行きはもちろんだけど、帰りの出発もあるということを忘れないでほしい。このチェックは行きと帰りの2度に分けて行うものだ。

まず乗る予定のバス会社を早めに把握しよう。また、旅行会社による契約バス会社リストをすぐ見れるようにしておき、明示されていないバス会社が来た場合はその場でキャンセルしよう。旅行会社には旅程保証という義務があるのだから、全額返金を要求して構わない。(集合場所までの交通費は無理) だからこそ旅行のパンフレットなんか見ると、「または同等ホテル」とか「交通事情により順番が異なる可能性があります」など逃げの文言が書かれている。そこを逃げられないようにさせたのが軽井沢事故後の規制なのだ。どこの馬の骨かもわからないバス会社を呼ばせないためにね。

続いてバスに傷や凹みがないかを確認してほしい。基本的にバスとドライバーは固定されていることが多く、傷や凹みがあまりに目立つバスはこれから乗るドライバーがあちらこちらぶつけている可能性が高い。またはドライバーはまともでもバスそのものに何か欠陥がある可能性もある。

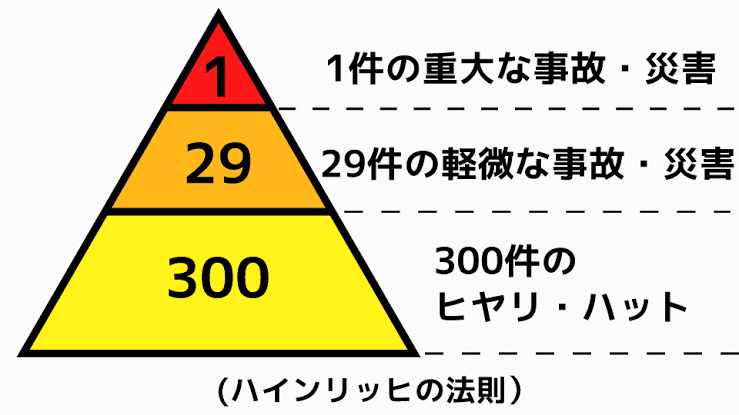

「1件の重大事故の裏には29件の軽微な事故と300件の怪我に至らない事故がある」、これをハインリッヒの法則というのだけど、やっぱりそういうバスは避けた方がいいよね。実際、このような貸切バスが事故を起こした事例を自分は知っている。

このようなバスが来たとして、キャンセルしたとしたら自己都合になるから全額返金は無理。受付前なら半額返金は可能だから、あまりにボコボコのバスが来た場合にはそれを考えてほしい。

バスに乗ったら必ずシートベルトをしよう。そして受付係員やドライバーがシートベルト着用のアナウンスをしているか、また着用の確認をしているか、それをチェックしよう。ドライバーのアナウンスのなかでは運行経路について述べているかも確認して、かつ旅行会社のホームページで明示されていたルートと同じかどうかもチェックしてほしい。

これが甘いと感じたら、この時点でツアーキャンセルするのは難しいけれど、旅行会社やバス会社を評価する上で減点対象になるし各種サイトに情報をシェアすることも大切。

走行中に危なさを感じた時も同様。本当にこれはヤバいと思った時は、サーヴィスエリアでツアーから離団することも選択肢になるけれど、これは最後の最後の手段。サーヴィスエリアから外に脱出するのは通常かなり困難だからだ。例えば関越道の高坂SAは歩いて外に出られる。こういう情報も加味してほしい。そうでないところなら、誰かに車で迎えに来てもらうか、ヒッチハイクということになるけど、コロナ禍でヒッチハイクはかなり困難になっているはず。

おわりに

はっきり言って、ここまで用心深く動くことは全然現実的ではない。みんな楽しくスノボやスキーに行きたいのだ。

あくまで悲しいことになる確率を少しでも下げるならこういう方法がある、ということをお伝えしたまで。

ただ、シートベルトの着用だけは絶対しようね❗️何の因果かこの記事を読んでしまった以上は約束だよ‼️

Clubhouse『 インドの衝撃 (インド大学)』にて月2回程度、インドのツーリズム関連講義を担当中🇮🇳

1月13日の講義、南アフリカ共和国🇿🇦の偉人ツツ元総主教については音声版、note記事(2回)公開中です‼️

次回1月24日月曜日20:00〜、LCCエアアジア✈️日本の国内線からは消えちゃったけど😭 インドではまだまだ飛んでるのでそのお話です。

2月7日月曜日20:00〜は、友人のアジアハンター小林さんが1月下旬にインネパ本を出す予定なのでそれを題材にして話すつもりだけど、刊行が遅れた場合は以前から要望があった山岳鉄道について話します‼️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?