二十四節気の養生法【2024小満】

例年、小満の頃は、初夏の爽やかな季節で農家では田植えが忙しい時期です。今年は5/20~6/5までが小満になります。暦便覧には「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」と書かれ、陽気が旺盛になり万物はますます充満し、大麦などの夏作物が実ってきますが、まだ成熟していないため小満と呼ばれます。

台湾や中国では初夏にお茶を飲むのが養生の基本です。5/1が「夏も近づく八十八夜」でしたが、日本でもこの時期は新茶が美味しい季節。新芽の茶葉は、穏やかな甘味と苦味を持ち、昔から心(しん)を養うとされ血圧を安定させ、心(こころ)を落ち着かせる働きがあるとされてきました。緑茶には、善玉コレステロールを増やし動脈硬化を防ぐ効果やポリフェノールやカテキンが含まれ食中毒やガンの予防に効果があるとされます。これからは食中毒も起こりやすい季節なので緑茶がオススメです。ただし、涼性なので冷え症や陽虚体質の方は控えめにしてカラダの様子を見ながら摂りましょう。

今月の癒しの庭園 「妙心寺 大雄院」

今回は京都東山の「無鄰菴」をご案内します。無鄰菴は明治の政治家山縣有朋の別荘で1000坪の敷地に和風の母屋、洋館、茶室と庭園によって構成され、特に庭園は山縣自らが指示し作庭家として有名な七代目小川治兵衛によってつくられた近代日本庭園の傑作とされています。京都の東山の麓、岡崎という地域にあり、近くには南禅寺をはじめ著名な別荘が立ち並んでいる界隈で、隣には朝がゆで有名な京料理の瓢亭があります。

山縣の庭園というと東京の椿山荘が有名ですね。小田原にも古希庵という別荘があるそうで、庭園づくりにも造詣が深かったようです。

正面には東山を仰ぎ、普通は借景と言いますが山縣は東山を主山と呼びこの東山から自分の庭までを一体感で表し、京都の庭園によくある枯山水や池泉式ではなく躍動感のある流れる小川を取り入れて造営されたそうです。

また京都のお庭と言えば苔が美しいですが、山縣は芝生を用いた自然里山風が好みだったそうです。

2万坪の椿山荘に比べると1000坪という小ぶりなお庭ですが、東山と一体となった見事なお庭で国の名勝にも指定され、現在では植彌加藤造園により常に大切に管理されています。

庭の奥から流れる小川は、一番奥の瀑布から急流、池、瀬落ち、緩やかな流れと水の動きを生き生きと表現し、初夏の朝陽にキラキラと水面が輝いて流れています。

この日は快晴で雲一つない真青な空を真二つに切り裂いていくかのように、一筋のキレイな飛行機雲が伸びていきました。

母屋には庭園カフェがあり、部屋から庭園を眺めながら飲み物やスィーツをいただけます。お抹茶はもちろんスパークリングワインやクラフトビールもいただけるんですよ。

小川のせせらぎと鳥のさえずり声を聞きながら、ビールをいただいてきれいなお庭をゆっくり眺めながら過ごすのも気持ち良いですね。

無鄰菴のすぐ外側を流れる琵琶湖疎水から取り入れられた水は、一番奥に瀑布と呼ばれる滝から流れ落ち、急流をつくって少し広い池を通って庭園を流れ、お隣の瓢亭のお庭を通って白川に注いでいるそうです。

もみじも新芽が色鮮やかな緑になりとても綺麗になってきましたね。目に優しく感じますね。

母屋からの眺めでは池は見えないつくりになっており、遊歩道を通って庭の奥まですすむと里山の風景から池が開け、もみじ林や滝のある深山の景色に変わり母屋から眺めていた東山の中に来てしまったかのように感じます。

川のほとりに群生した菖蒲も綺麗に咲いていて、水の流れる音が優しく響きます。

庭の芝生に植えられた草木瓜も山縣のお好みだったそうですが、少しだけ咲いていました。奥に見える母屋の屋根は別荘風でむっくりした丸みを帯びた仕様になっています。

かわいい形をした灯篭ですが苔生して年代を感じます。川の中の小魚を狙って大きなサギがやってきました。

明治28年に建てられた木造平屋づくり(一部2階)の母屋から東側と南側にパノラミックに広がるお庭。大きな樅の木の向こうに茶室が見えます。

簡素な母屋の内部。別荘の主体は庭園とされ、座敷からゆっくりお庭を眺めることが目的とされ「会室の間」と「居間兼客座敷」からなる簡素な造りとなっています。

母屋の真ん中にも坪庭があり、明るい陽が射し込みお部屋を明るくしています。母屋から洋館に移る廊下にも灯篭と手水が配されています。

1903年4月21日に、山縣有朋のほか伊藤博文、桂太郎、小村寿太郎の4名が集まりこの洋館の2階で「無鄰菴会議」が開かれました。ロシアとの開戦直前でこの会議はその後の日本外交の方針を決定づける非常に重要な会議とされ、当時の様子をそのままに保存されています。部屋は管理のため暗くされていますが壁には金箔が貼られ鶴や桜の木が鮮やかに描かれています。珍しい「阿吽の鶴」が家紋だそうで障子の引手金具や瓦当文様にもこの紋様が使われています。

近くには南禅寺や平安神宮などの観光地もあり年中賑やかなエリアですが、無鄰菴の中は予約制のためか観光客で溢れかえることもなくゆっくりとお庭を愉しむことが出来ます。

近代日本庭園の傑作と言われる無鄰菴、ぜひ京都に来られる機会があれば一見の価値ありです。

立夏の養生法

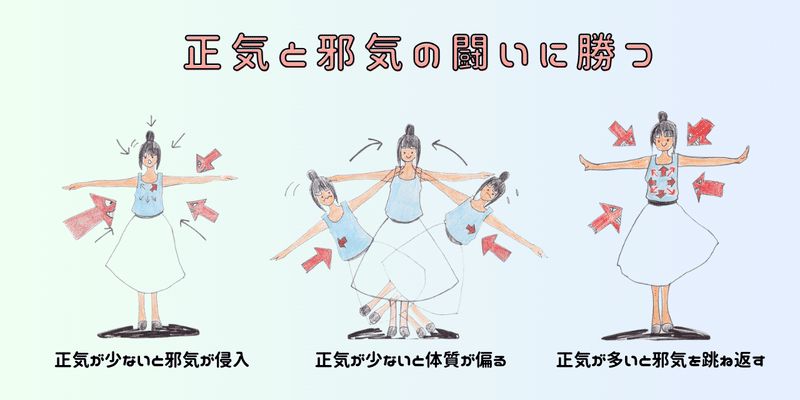

中医養生法では、『天人相応的整体観和正気内存、邪不可干的病理観』ということを強調しており、「人体は有機的な整体であり、人間は密接に関係している自然環境に従わなければならず、養生のために自然の法則を理解し、自然界の気の変化に順応して、自身の正気を補い邪気の侵入を防がねばならない」と教えています。このように、中医学では、病は正気と邪気の二つの面が関係していると考えます。外部の邪気は病気を引き起こす原因になりますが、やはり自分自身 の正気の欠如が外邪の侵入を招く原因です。季節の養生法を取り入れ、自然界と調和して自分自身の内にある正気を高め、邪気の侵入を防ぐことに努力すべきです。

本格的な夏の前に梅雨の養生法

古くから「大落大満、小落小満」という諺があり、「落」とは雨の意味で、雨が多ければ多いほど将来の収穫が良くなるということだそうです。時々、強風が雷雨を伴うこともあるので注意が必要です。雑節では6/10が入梅ですが、沖縄や奄美地方では例年5/10ごろ梅雨入りのようですね。これから約1か月かけて梅雨前線の北上に伴い各地も順次梅雨入りし、東北北部では6/15ごろが平年の梅雨入りです。私の住む京都では例年6/6頃に梅雨入りし祇園祭(7/17)頃に梅雨明けをする感じです。梅雨入り後は約1カ月余りの間、雨が続き湿度も高くジメジメとうっとうしい日々が続きます。降水量が多いと災害が起こりやすくなり心配ですが、逆に少ないと水不足になり野菜などの作物が育たず生活に影響が出るので困りますね。自然界でも私たちのカラダでも同じですが、何事も適切な時と適度な量ということが、穏やかに過ごすために大切ですね。また、小満の頃から気温が大幅に上昇するので熱中症にも要注意ですが、薄着で寝たりすると風邪をひいたり湿疹などを引き起こします。この節気の養生法は特に「未病先防」が大切です。

5/5の端午の節句も、旧暦5/5は新暦6/10になり今年はちょうど雑節の入梅(新暦6/10)と重なり、各地で梅雨入りする時期になります。ジメジメと高温多湿で、毎日雨が降り続き鬱陶しい日が続きます。

中国では、江南地方と呼ばれる揚子江流域では日本と同じような気候でこの時期に梅雨がありますが、北の黄河流域では夏の終わりごろに長夏と呼ばれる梅雨のようにシトシトと雨が降り続く時期があります。

黄河流域ではこの長夏が陽から陰への変わり目だと考え「脾」の養生を行いますが、日本や江南地方では季節の変わり目の土用の期間と夏の前にある梅雨の季節が「湿邪」が溜まり脾を傷めやすい時期とし「健脾利湿」の養生法が必要です。南北に長い日本列島では、約1ヶ月ほど梅雨の期間が異なりますので、ご自分の住んでいる地域の気候に合わせて養生するように調整しましょう。

湿はさまざまな不調の原因

じめじめとした梅雨の時期は、なんとなく身体の重さやだるさを感じたり、食欲がなくなったりと、天気と同じように体調もすっきりしないことが多くなります。

中医学では、雨や湿度の高い時期の体調不良は「湿邪」が原因と考えます。自然界には六つの気、風・寒・暑・湿・燥・火が存在しますが、これが人体に侵入して悪影響を及ぼすと、風邪、寒邪、暑邪、湿邪、燥邪、火邪の「六淫(ろくいん)」と呼ばれる邪気になります。また五臓の働きが低下すると自分自身の身体の中から内風・内寒・内湿・内燥・内熱という邪気を生じこれを「内生五邪(ないせいいじゃ)」といいます。

このように、湿邪は外から入ってくる「外湿」と体内から生じる「内湿」があり、いずれも身体にさまざまな不調を引き起こす原因となり、それぞれに対策が必要となります。

湿邪が身体の中に長く停滞すると、さらに「痰(たん)」呼ばれる邪気に変わり「怪病多痰」と言われ、原因不明や根本的な治療法が無いややこしい病気の多くは「湿邪」が原因と考えられます。

湿邪は湿度の高い季節に発生しやすく、梅雨の時期は特に気を付け、食事や生活の工夫で湿邪を追い払い、梅雨を元気に過ごしましょう。

梅雨だからこそ、毎日を楽しく

雨の日が続くと、外出もおっくうで家にこもりがちになりますが、そんな季節だからこそ、毎日を楽しく過ごす工夫をしたいものです。風通しを良くし、楽しむことを心がけ、心配したり思いつめたりして精神的に思い悩むことを控えることが大切です。

悠々自適な暮らしを表現する「晴耕雨読」という言葉があるように、雨の日に家で読書をするのはなかなか贅沢なこと。読書に限らず、映画を観たり、梅酒づくりに挑戦してみたり、思い切って部屋の模様替えをしてみたりするのも気分転換にオススメです。また、雨の日はホコリが立ちにくいので、部屋の片付けや掃除もしやすくなります。

紫陽花(あじさい)や立葵(たちあおい)など、外に出れば季節の花がきれいな花を咲かせています。傘やレインコート、レインブーツなど、おしゃれなレイングッズもたくさん出回っているので、お気に入りを見つければ雨の日の外出も楽しくなりますね。

梅雨はうつ状態になりやすい時期でもあります。電車やバスも遅れがちなので、出かけるときは時間にゆとりを持つようにするなど、なるべくストレスを溜めない工夫も必要です。食事や生活のちょっとした心がけで、心身ともに明るく楽しく過ごしましょう。

京都伝統中医学研究所の"小満におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

1.梅雨におすすめの薬膳茶&食材

脾を健やかにする薬膳茶&薬膳スープ・薬膳スィーツ

■「湿邪」対策にオススメは

とうもろこしの毛やはと麦など利湿作用のある食材にお腹を温め香ばしい香りでリラックスする「水巡茶」

「四神湯」スープセット 芡実、蓮の実、はと麦、山薬、茯苓など健脾利湿食材を豊富にブレンドした夏の定番スープ。さらに緑豆や小豆などを加えても利湿効果アップ。1袋で5~6杯分出来るので、小分けして冷凍保存出来、食べる時に1椀分ずつ温め直して食べるのもOKです。

五行周流の5種のお豆をセットにした「お豆のお汁粉セット」でダイエット中も食べれるスィーツを作ったりいろいろお豆のお粥にしたり、どちらもOK!

全部食べる薬膳茶「健脾利湿茶 意棗紅豆茶」 なつめ、小豆、薏苡仁(はと麦) お湯を注いでそのまま放置(長めに抽出)。脾(お腹)を調え、特に水の巡りを良くし、湿邪を出し肥満やむくみを改善。

スィーツのような薬膳茶で全部食べられて美味しくてとってもお得。

■お腹の冷え対策にオススメは

「からだを温める黒のお茶」、「黒薔薇茶」、「そろそろダイエット茶」などでお腹を温め脾の働きを高めよう。ほかに「マイカイ花」、「桂花」、「なつめ」、「竜眼」なども

全部食べる薬膳茶「調補気血茶 桂棗黒豆茶」 なつめ、黒豆、竜眼をブレンド、お湯を注いでそのまま放置(長めに抽出)。脾(お腹)を調え、気血を補う。黒豆が香ばしく、なつめや竜眼の自然な甘味があり、とても美味しい薬膳茶。

■胃腸の不調にオススメは

「なつめ薬膳茶(なつめ竜眼茶)」、「なつめ」、「竜眼」、「蓮の実」、「はと麦」など

■血を補うオススメは

「増血美肌茶」、「健やか茶」、「金針菜」、「なつめ」、「竜眼」、「蓮の実」など

■血行不良にオススメは

「気血巡茶」、「紅花」、「マイカイ花」など

■ストレス解消にオススメは

「気血巡茶」、「花果茶」、「酸梅湯」、「麗香龍珠茶」、「さんざし」、「マイカイ花」、「桂花」、「ジャスミン」など

■余分な熱を取るにオススメは

「五望茶」、「理気明目茶」、「菊花」、「緑豆」、「はと麦」など

2.入浴時におすすめ漢方入浴剤

寒湿タイプにオススメ

ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」もカラダが温まりココロの緊張もほぐれ気の巡りを促進。

ヨモギは漢方で艾葉(ガイヨウ)と言い、古来から擦り傷や切り傷など出血時に止血薬などとして使われたり、浄血や造血、デトックス作用(むく みの改善)、冷え性改善、美容効果があり、最近では「よもぎ蒸し」なども流行っていますね。

湿熱タイプにオススメ

エキゾチックでオリエンタルな香りの 「すっきりさっぱり乃湯」暑気あたりの体調不調やストレス解消、気鬱解消に。

藿香(かつこう)は、お腹を温め、湿を追い出冷たい物の飲みすぎ食べ過ぎで傷めた脾胃を補ったり夏カゼの予防など。漢方薬の「藿香正気散」でよく使われます。アロマではパチョリと呼ばれオリエンタルでエキゾチックな香りで人気があります。藿香に生姜や陳皮をブレンドして冷房などで冷えたカラダを温め、爽やかな香りでリラックス。

☆どちらも、漢方の香りが浴室全体に広がり、ココロもカラダも癒されリラックス♪

薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式サイト

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日と「先読み通信希望」と記入してLINEにてお申し込みください。九星気学の本命星による5月(5/5~6/4)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。※こちらは本店ショップのみのプレゼント企画です。上記QRコードを読み込んでお友達登録の上、生年月日と5月先読み通信配信希望と書いて送信してお申し込みください。

京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

次回は、6月5日「芒種」ですね。いよいよ全国的に梅雨入りして、ジメジメと蒸し暑い季節なりますね。しっかり健脾利湿で湿邪の対策をして、落ち込んだり鬱々した気分にならずポジティブに楽しく過ごしましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?