メディアのメタバース活用法!空間メディアでコミュニティ創造-「メディフェスせんだい2023/第18回市民メディア全国交流集会 」に登壇の原稿

「メディフェスせんだい2023/第18回市民メディア全国交流集会 」に登壇しました。

蘭茶みすみは3月19日午後3時に「最新メディアを学び使いこなそう」で「元新聞記者から見たメタバース」について語りました。

時間の都合もあり全部はお伝え出来ませんでしたが、今回は予め用意した原稿を共有します。

メディフェスせんだい「最新メディアを使いこなそう」

こんみすみん!メディフェスせんだいにお集まりの皆さん初めまして!メタバースアイドル、VTuberの蘭茶みすみです。今回はこの場にお呼びくださいまして誠にありがとうございます。さて、皆さんに一つ質問があります。メタバースって何だかわかる方いらっしゃいますか?

メタバースは空間メディアであり、地域である

メタバースは、「空間メディア」であり「地域」です。そして「在りたい私で在れる場所」です。

メタバースは「空間メディア」と言いますが、2021年秋のFacebookの「Meta」宣言以降のメタバースブームは、同社のVRゴーグル「Meta Quest」をはじめとしたVR(仮想現実、日本バーチャルリアリティ学会の教科書によれば人工現実感や実質現実)技術の普及が大きなきっかけになっています。現在、安いゴーグルであれば4万円代で手に入れることができます。

VRの特徴は「自分がその場にいるような現実的な感覚を得られること」です。メタバースを平たく言ってしまえば、ゲームを作る技術を使った立体空間でコミュニケーションを取るSNSプラットホーム。VRと組み合わせることで「体感的に空間を共有する」空間メディアになります。例えば、今は私の視点にしてみると、こうやって私の身体で、この「NeosVR」という立体空間の私のスタジオにいます。鏡を見ると私が映っています。インターネット上でありながら現実と同じようなコミュニケーションを取ることが出来るようになります。

現実と同じようなコミュニケーションを取ることが出来るということで、現実と同じようにメタバースの中で過ごすことが出来るようになっています。なので長時間過ごす人もいて、地点を超えたメタバースという空間には「居場所」としてのコミュニティが既に無数に発生しています。そういう意味ではメタバースはもはや「地域」と言えるかもしれません。

今回は「誰でもメディア、最新メディアを使いこなそう」ということで、私の自己紹介や経験も絡めながら、メディアのメタバース活用法について一緒に考えていきましょう。

生きづらさからメタバースでアイデンティティを解放

私は2022年まで長野県の地方紙に記者として勤めていました。記者時代は地方支局で警察担当のほか社会福祉関係の取材をしていました。仕事は非常に楽しかったです。怪我もあり、最終的にはワクチンを打ったタイミングで体調を崩して辞めてしまいました。一方、大学時代に一時期打ち込んでいたVTuber活動に趣味で復帰し、メタバース空間で過ごすうちにコミュニケーション能力が向上してきました。今では気軽に人に話しかけることもでき、むしろ他の人から性や生活、障がいと言った話しづらいテーマについて相談をされるようになりました。自分自身が体験したことや、VR空間で取材したことを「情況」という雑誌や自分の動画配信やSNS、そしてメタバースと言ったメディアを通じて発信するようになりました。

私は発達障害(注意欠陥多動性障害ADHD、自閉症スペクトラム障害ASD)と性別違和を抱えています。男性の肉体で生まれてしまったものの、女性として生きたいという感覚が常にありました。現実ではメイクをして女性の服装をしている方が落ち着きます。メタバースでも同じで、常に私は自分でデザインした女性型アバターを使用しています。メタバースでは自分自身の身体を含めた空間の全てが表現できるため、自分自身の存在表現としてアバターを自分自身のありたい姿にすることができます。

自分自身が表現したありたい姿で存在することは、コミュニケーションを取るうえで大変気が楽です。肉体の性が不一致な男性の状態では、発達障害特有の症状として、自分自身が変ではないかと気にして恥ずかしくなり、コミュニケーションが不自然になります。上司から「不審だよ」と言われたこともありました。しかし自分のありたい女性の存在では、むしろ自分の存在を気にすることなくある程度自然に振舞うことができました。在りたい私で存在することで、やっと自分が人間としてのスタートラインに立てた気がします。

メタバースでの「ありたい私」を守るため発信活動を始める

Meta社(旧Facebook)が「メタバース」に注力すると宣言した時に、私は一つの懸念を見つけました。Facebookは実名制SNSとして有名です。メタバースが実名や実の肉体の姿でなければ使えないとなってしまったら、肉体の姿や性に囚われない「ありたい私」は簡単に無くなってしまう。私は「ありたい私」を守るために、メタバースでの生活の様子や、人間の生き方、在り方を、自分の身体で試して発信することにしました。

私にとってアバターは自分自身であり、私の表現の対象です。私が現実で女性の装いをする時と同じ感覚です。私は最終的に女性で在りたいと考えていますが、いきなり女性になるのはハードルが高く、最初に今まで現実側で抑圧されてきたアイデンティティを解放して試してみるという意味では、メタバースは素晴らしいきっかけになりました。

メタバースで女性として生きてみると、「在りたい私」であれる楽な感覚や楽しさだけでなく、その属性をもっている人特有の苦しみや困難を体験することもあります。私の場合は望んでいない人物に関係を迫られたり、肉体の属性に関わる発言をされたことがありました。自分という人間ではなく、性や肉体で見られているというある種の人間性を無視されたような感覚。私の一緒に暮らしている法定パートナーさんに話すと「それは女性として生きてきているとよく感じることがあることだよ」と言われました。メタバースで肉体とは異なる属性で生きていた私は、元々その属性として生きてきた人たちの苦労や経験を知る必要性について学びました。

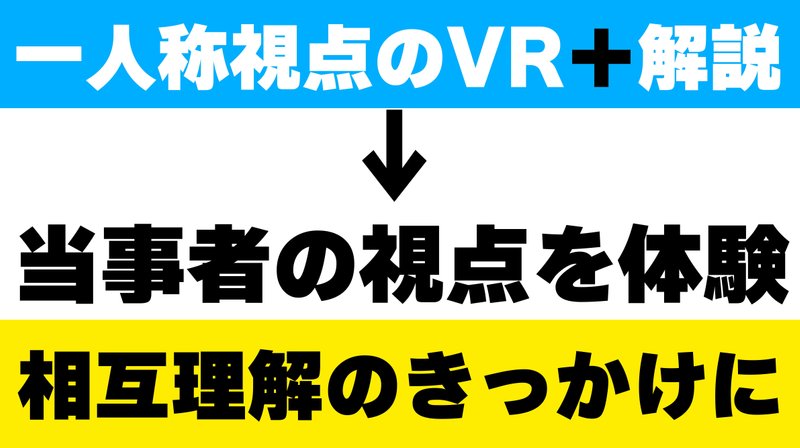

多様な人たちが尊重されることが大切です。一方、多様な生き方を尊重できるようにするためには、相互理解が重要です。生きてきた時間や、実際の感覚はリアルに及ばないものの、人工現実感(VR)は、当事者の人生や経験を主観的に体験し、共有するきっかけになりうる手段の一つではないかという可能性を感じました。

メタバースプラットホームの「VRChat」にはVoxel Keiさんというクリエイターが制作した視覚が不自由な状態を体験できるワールドがあります。ワールド内で眼鏡をかけないと近視状態になっていたり、見える色相を変えられたりします。メタバースは現実の世界と同じ立体空間で、VR技術により実際にその場にいるかのような感覚で体験できる空間的なメディアです。専門家や当事者の方を招いて勉強会を開くこともできます。

「空間メディア」だからできる非現実的な現実感のあるコミュニケーション

2021年3月、東日本大震災10年をきっかけに、私が地理好きな友人の姫乃宮ゆきえさんと一緒に開いたイベントがあります。「空から日本を見る会」です。先ほどご紹介したVoxel Keiさんが制作した巨大な立体日本地図ワールドの上を歩き回り、地理や地学に関する話題を語り合うイベントで、地形から見える断層や火山、浸水部といった災害関係についての話題も語り合いました。VRChatを利用している地方議員の方をお呼びして、地域の課題についても話し合ったこともあります。

メタバースを媒体(メディア)として捉えた場合、「空間メディア」とも言えるかもしれません。文字を中心に、写真や図表で伝える新聞や本のような紙メディア。平面の映像や音声で伝えるテレビや動画配信などの映像メディア。これらに次ぐ存在として、立体空間で見ている光景を情報として共有する「空間メディア」。また、方向性で言うとテレビや新聞など一方通行の情報発信であるマスメディア、インターネットやコミュニティ誌のような相互方向でのメディア、そして現実に近い空間で、身体性によって情報交流をする「空間メディア」になるでしょう。

「空間メディア」の特徴は「メディアがコミュニティをコーディネートできる」点にあると考えています。私はVTuberとしてのチャンネルで、「女性から見たメタバース」や「他者の属性で生きることはどういうことか」といった討論番組を開いたことがあります。一部は視聴者が実際にメタバースで議論の空間に自由に参加できる形式で、私はコーディネーターを務めました。他にもアシュトンさんというメディア関係の大学生の方が開いている「メタカル最前線」というメディアは、ライター参加型で定期的な対談配信や、「年越しメタバース」のようなイベントを開いています。

メタバースの普及とメディアだからできる空間コーディネート

現在私が使っているVRゴーグルは「VIVE PRO EYE」というプロ向けの機材で、大きくて重い。全身が動くセンサーやパソコンを含めて70万円かけました。しかし、Meta社の「Quest2」は6万円。パソコン不要で動かすことができます。また、4万円の「Pico4」のように軽く安い機材も次々と生み出されています。メタバースを活用するためのデバイスはどんどん小型軽量化しており、スマホと接続するなどゆくゆくはメタバースが一般化していくことでしょう。

その時にメディアがメタバースを活用するとしたら、主に3つの方法が考えられます。一つは人工現実感を活用した当事者理解や、立体データを活用した理解のための体験の提供です。先ほどの異なる属性の追体験や、「空から日本を見る会」です。二つ目は取材の活用。メタバースでは語学さえできれば、気軽に外国の人とコミュニケーションを取ることができます。私もイギリスの「RAINDANCE」映画祭でパフォーマンスをしたり、中国武漢の友人や、香港民主派のジャーナリストの友人に取材をしたことがあります。AIなどで通訳ができる環境が整えば、現実より早く言葉の壁も消えるかもしれません。

三つめはコミュニティのコーディネートです。議論の場やイベント開催、当事者や有識者による勉強会や交流の空間を用意することができます。例えば一つのテーマで博物館を作り、当事者と専門家を招いて一緒にそのテーマについて体験して話し合い、それを記事や配信にするほか、そのつながり自体が居場所することができるように、前者の三つと組み合わせれば、「メディアが継続的なコミュニティを創出する」可能性が出てきます。2022年参院選では、立憲民主党泉代表や都民ファーストの小池都知事がVRChatを活用、私がアバターを制作し、ユーザーと候補者が意見交換をしました。

メタバースでは個人でもワールドを作ることができますし、数人いればイベントを開くこともできます。clusterのような国内のメタバースプラットホームもあり、例えば大手メディアならばプラットホーム側と連携して、全国レベルの大きなコミュニティを創出することができるかもしれません。小さなメディアでも、当事者会や同じ出身地で集まることができます。メディアの企画力と情報は、メタバースが普及すると大きな力になります。

メタバースコミュニケーションにはぬくもりがある

今までの文字のインターネットでは、「対話」という観点では、どうしても伝えられる情報に限りがあって争いが絶えませんでした。一方、現実に近いコミュニケーションができるメタバースでは、相手も自分も人間として認識できますから、対話できる可能性が広まるかもしれません。

また、メタバースでの自由な在り方は、現実の自分に自信を持たせることも可能です。私は最近、メタバースだけでなく、現実でも女性として振舞う機会が増えてきました。「在りたい私」は、アイデンティティを抑圧されていた人にとっては解放する機会になるかもしれません。もし、メタバースというメディアを通じて、生きづらさを感じている人が一人でも楽になり、多様な人の在り方を尊重できるようになればいいなと思います。

ご清聴ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?