実験4日目「黒猫襲来」

2019/12/27 <滋賀県某所>

「……いや、このままメンテしてくれ。」

ロボット頭部の2台の産業用超広角カメラが、こちらを見ていた。

「彼」の声は自分の上、コックピットのパイロットシートから聞こえた。

VRゴーグルを装着しているので目元は見えないが、口元はニヤニヤと時代劇の悪代官っぽく笑っていた。

「彼」の名はノラネコP。

のらきゃっとを運用している「彼女」のプロデューサー的な立場の人間だ。

そして、ここは滋賀県にある巨大ロボット開発最前線の秘密基地。

要するに、自分の職場だ。

自分は、彼をここに招いていた。

彼が知るべき技術と、それが作る未来を伝える為に。

「彼」は頭にVRゴーグルを被っていたが、その双眸の先に見る世界は仮想世界ではなく、現実のロボット……もとい、人型重機試作機の視界そのものだった。

そして彼は先ほどまで、片腕がトラブルで不調なはずのロボットを、平然と操縦していた。

自分と同僚は、スリップを起こした肩曲げ関節シャフトの位置を合わせる。

……よくこんな状態で操縦ができたものだ。

普通の人間なら、まともにコントロールできたものではない。

ましてや、初めて巨大ロボットに乗ったのならなおさらだ。

しかし「彼」は違った。

「ズレたIKなんぞ、いくらでもやってきた!」

「彼」はそう言って、まるで何事もなかったかのように操縦していた。

にわかに信じ難い光景だった。

しかしこれは「パイロットの操縦スキル」と、「力制御ロボット」を「力覚フィードバックのあるマスタースレーブシステム」で繋いだ双方向型のコントロールがもたらす無限の可能性を証明してくれた。

また、自分の仮説が正しかったのだと証明できそうな気がした。

VRでアバターのムーブが上手い人は、巨大ロボットの操縦も上手いはずだという推測は、恐らく正しい。

「おぉ……自分の肩がメンテされている。」

かなり嬉しそうに「彼」は人型重機試作機のコックピットでメンテナンス作業を見ていた。

「調整完了、退避ヨシ!」

自分の安全確認を聞いたオペレータが、操縦桿の力センサをリセットし、ゲインを最大まで上げ、スレーブと同期させる。

「操縦、どうぞ。」

自分の号令と共に、メンテの終わった人型重機試作機は勢いよくその双腕を振り上げ、胸元に両手をゆっくりと降ろすと、アルミ合金製の巨体はまるで「彼女」のように、柔らかく、ふわふわと動き始めた。

「これは、記録して残さねばならない」そう思ったとき、既に自分はスマートフォンを取り出していた。

人型ロボットを操縦してもやっぱりほんのり可愛い動きになる俺。(パイロット/ノラネコP) pic.twitter.com/hygYWmgWAo

— ノラネコP (@VR_Produce_Nora) December 28, 2019

この光景の先、未来に、人類の新しいステージがある。

人類は、「コンピュータ」という圧倒的な計算能力を手に入れた。

これを「知のプラットフォーム」とするならば、「力制御ベースの巨大ロボット」という存在は「力のプラットフォーム」となる。

コンピュータが浸透する前に、人々にパソコンの価値やそれが作る社会を理解させるのは難しい。

そして、巨大ロボットとそれを作る技術が社会実装された世界を示すこともまた難しい。

ただ、未来を知るべきでそしてそれを理解できる人が居るならば、伝えなくてはならない。

そして、特に「彼」には伝えたかった。

いつか「彼女」がこちら側の世界に来たら、「愛」を伝えることができる。

愛とは、あらゆる事柄の「力加減」でできている。

力加減を自在にできる技術が浸透した未来に、彼女はきっといる。

自分は、ノラネコPを自分の職場に招き、見せたかった世界を見せて体験させることができた。

これを読んでいるすべての人に改めて伝えたい。

これは紛れもない事実でありフィクションなどではない。

巨大ロボットは社会実装される未来への軌道にもう乗っているし、仮想空間で人間は本気の恋もしているし、バーチャル存在の美少女が現実の世界に行きたいという夢を叶えたいと奔走する男も居るし、サイバーパンクで一匹狼気取りな野郎がある日突然美少女になってしまうこともある。

これを読んでいるあなたは、そういう時代に生きている。若しくは、それから更に進んだ時代に居るはずだ。

2020/07/01 21:00<自宅>

月初めの仕事を終えて、帰宅する。

コロナ禍でも巨大ロボット開発に休みはない。未来の人類社会がここで決まると言っても過言ではないと、今の仕事に誇りをもって取り組んでいる。

そんな自分にとって最高の息抜きであり楽しみがVRChatだ。

この世界を知ったのも「のらきゃっと」という存在のおかげだ。

元々は「彼女」に会いたいと思って始めたことだ。

そして、彼女にあの日、初めて会った。

あれは、彼女がバーチャル劇団「まぼろし座」の第四回公演である

Welcome to VRChat! の生公演の後、VRChatの世界で出待ちをしていた

2019/08/18 のことだ。

この芝居を生配信で見て、感動していた。

女優としての「のらきゃっと」を見て、その姿に心を打たれた。

彼女目当てで見た芝居だったが、思いがけない出会いがあった。

可愛いという世界で「カッコイイを貫く勇者」なんかは特にかっこよかったし、勇気をもらった。この劇団の座長の迫真の演技なんかも見ものだった。

YouTube VR で360°配信を見終えて、すぐにVRChatを立ち上げた。

そして、彼女と出会った。

目の前で、ふわふわと、軽やかに、舞うように、確かにそこに居た。

VRChatを始めて間もない頃で、パブリックアバターを使っていた自分は、恐る恐る彼女に近づき、つたない感想と共にツーショットをお願いした。

心なしか、いい匂いがした気がした。

……また、彼女に会いたい。

そして、何度かVRChatでまた彼女に会うことができた。

更に、一緒に生放送の企画に出る機会にまで恵まれた。

近くで彼女を見る度に、様々なことを知った。

そして、また会いたいと強く願った。

「いや…会いたくないな。」

今だけは、この姿で会うことは、できれば避けたいことだった。

彼女が見たらきっと喜ぶことだろうが、自分としてはあまりにも複雑すぎる。カッコイイ自分でありたい、たとえ背伸びであったとしても、彼女にはそう認知されておきたかった。

あと、普通に恥ずかしい。

この実験は、のらきゃっとを運用するノラネコPの気紛れから始まった。

この1週間は「のらきゃっと」というコンテンツであり「創作のプラットフォーム」でもある「彼女」を主軸に回っていると言っても過言ではないもので、自分の行為すらもその「創作」の1つに限りなく近い特性を持っている。

見方を変えれば、現実側にのらきゃっと世界が更に侵食してきているような感覚すらあるものだった。

彼女の事をもっと知る機会になるかもしれないと、思ってやってみたが、実のところかなりキツい。

彼女のことを知るどころか、その前に自分をロストしかけている。

「あぁ、そうそう。」

VRChatを起動させ、VRゴーグルを被る。

「あいつにも今は会いたくないな……。絶対に、ニヤニヤ笑ってるだろ?」

とりあえず、今日も可愛いムーブ頑張ろう。

きっと、「彼」にも自分に見せたい世界や思惑があるに違いない。

2020/07/01 22:45<実験再開>

さて、いつまでも生娘のように恥じていては何も始まらない。

荒治療のために、今日はパブリックの人が多く集まる場所に行こうと最初から決めていた。

誰でも入ることができるインスタンスであるパブリック設定のワールドはときとして無法地帯の様子を見せることもある。

それを嫌って、入場を制限したプライベートワールドに顔見知りで集まって過ごすユーザは少なくない。

しかしまぁ、首都圏住みたくない街ランキング3位の街に住んでいた自分にとっては、そういった雑踏すら心地良くを感じるときがある。

自分を変えるには常に、厳しい環境に身を置くこと。

その経験則から、今回はあえて人目の多いパブリックの集会所を選んだ。

「なんだこれは……。」

ワールドに入って早々に、滋賀県発祥とされている飛び出し坊やが出迎えてくれた。

これも、アバターである。つまり、現実の人間が、その姿を選んで、楽しんでいるのだ。

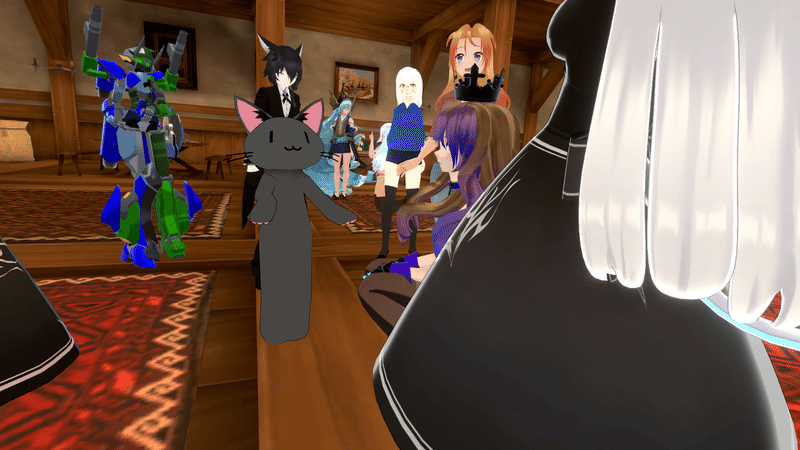

さて、実験も4日目。このVRChatの世界は噂が広まるのがまぁ早い。

続々と、自分の可愛く変わり果ててしまった姿を見に来た人達に囲まれた。

見物客に、これまでの成果を見せていると、反応が返ってくる。

楽しい。

いや、参考になる。

人の反応を伺うなんて真似は正直なところ気が進まないが、参考になる部分が多くある。人は鏡だとよくいったものだ。

#ますきゃっと義体実験中 の DJ-09さんに会ってきた。結構自然にkawaii moveしていてすごいなと思った。 pic.twitter.com/GYTcvJzwSY

— とりすーぷ (@toRisouP) July 1, 2020

DJさんの実験inすずらん集会場

— SouzouThurk (@S_Thurk) July 1, 2020

ますきゃっとに囲まれていたが、自分と同じ姿と認識していないのか動揺は無かった

これは自分じゃないという意識で精神守って籠ってしまっている状態に見えた

このままだとVR感覚の会得までいかないまま一週間終わってしまいそう#ますきゃっと義体実験中 pic.twitter.com/RcQWGzYkFc

自分の様子を見に来た友人たちのからかいをのらのらと躱していると、珍しい人が現れた。

「おや、これはこれは」

金色の長髪に、すらりと伸びた四肢、まるでここも舞台の上であるかのように登場した。

バーチャル劇団まぼろし座の座長トラオム・ホッフヌングがやってきた。

彼のような忙しい人間が、わざわざパブリックまで来るのは珍しいことだ。

サイバーパンク映画でいえば、スラム街にやってきた上流階級者のような目立ち方をする。

そして、彼はその異彩を隠すことなく、堂々とやってきた。

近況を聞かれ、受け答えをする。ぎこちない可愛いムーブを見た座長は片膝を着いて、自分に目線を合わせた。

「では、今のアナタをレディとして扱わねば。」

自分の手を取り、そのまま手の甲に彼はそっと口づけした。

手慣れた動き、普段からこんなことをしているのか!?

ていうか、今、キスされたぞ手に!?

はぁ!?

誰がレディじゃい!!!

なんか、優しくされてしまった……。

俺がやっても似合わねぇんだよなぁこれなぁ。

トラオムさんあんた!あんたぁ!!!

砕け散った自我の片鱗が、それぞれ好きなように脳内で騒ぎ立てる。

つまり、ちょっとしたパニックである。

友人によると、しばしそのあと無言だったそうだが、トラオムさんはその様子を観察しながら話を始めた。

思考回路が短絡寸前という程でもないが、少々取り乱していてあまり覚えていないが、自分のアイデンティティを揺るがすようなことを言われた気がしたので、咄嗟に

「いや、違いますよ!これは、そう、演技ですよ!早く元に戻りたい!」

と、口走ってしまった。

「ほう。」

座長の目の色が変わったような気がした。

「演技?」

やらかした。

この人の前で最も語ってはいけないワードを、考え無しに言ってしまった。

「演技と言われてしまっては、役者の端くれとしては、見逃せない。」

あっという間に彼のステージに、自分が立たされてしまった。

DJ⑨氏に講釈を垂れたものの記述化だが、自己の認識というものは自らの心(精神)と肉体(外見)だけで構成されてはいないと個人的に考えている

— バーチャル劇団まぼろし座トラオム・ホッフヌング (@Traum_VRtheater) July 3, 2020

自己認識には他者からどう認識されているかという「液体」を湛える自己の「器」があり、その中身に応じて自己が変動するという論だ#ますきゃっと義体実験中

上記ツイートから続く内容を、彼は雄弁に語ってくれた。

器には限界があり、例えば中身が麦茶だとして、そこにワインを注げば、残ったものはそのどちらでもない何かに変わるし、入りきらないものは溢れていく。

そして、彼は「最後に器に残ったものが、自己の本質だ。」

と、告げた。

自分を見失いそうな中で、彼の言葉は自分に深く刺さった。

本当に……、役者っていうやつは。

簡単に礼を言って、VRゴーグルをグッと顔に押し当てる。

実験初日のショックからはだいぶ立ち直っていたせいか、考える余裕が出てきているのかもしれない。

「きっと、ノラネコPもそんなことを考えて……」

「それはないと思うぞ。」

感極まった自分の一言を座長は一刀両断した。

「なんだ、元気そうじゃないか」

入口の方から、聞き覚えのある声がした。

振り向いても誰も居ない。いや、下だ。

身長の低い、ドレス姿の眠たそうな顔をした少女が居た。

黒に金をあしらった、仏壇めいた配色のドレス。

もしやと思い、消していたネームプレートを表示させてIDを確認する。

「サイバーパンク野郎を美少女型義体に押詰めてやったんだが、どうしたんだその動きは?」

ねっとりと、邪悪に、ニヤニヤと笑いながら「彼」はそう言った。

もはや、IDを確認するまでもない。

ラスボスというのは、中盤で顔を出しにやってきがちだが、セオリー通りというか、何というか……。

「何やってんすか……ノラネコP。」

あまりに驚いてしまい素の自分のリアクションを取ってしまった。

「んやぁ、実験が順調か見に来たんだが……ほう。」

ジロジロと量産型のらきゃっとの姿になった自分を見つめる。

この最中も、ずっと自分は可愛いムーブの練習の為にゆらゆらと待機モーションをリピートしていた。

「腰から動いて全身を揺らす動作、のらちゃんらしさがあるなぁ。なるほど、なるほど…実に興味深い。人が何に対してのらちゃんらしさを感じるのか、客観的な資料になるなぁ。」

心の底から楽しそうに彼は言った。

自分は心の中のサイバーパンク野郎がバットをぶんぶん振り回しているのを抑えつつ、冷静に質問した。

「ノラネコPは、この課題の先に何かがあると、見込んで今回の実験を?」

座長に一刀両断された自分の見込みを投げかける。

「んや、何も。」

あっさりと、認められてしまった。

黒猫の気紛れで、初日の俺は精神崩壊の危機に立たされたというのか…?

「しかし、まだ4日目だというのに、こうも上達するのか。」

彼は素直に感心しているようだった。

この一言で、自分に可愛いムーブを教えてくれた友人達の顔が思い浮かんだ。

「いい友人に恵まれたんでな。」

「ほぉ。」

自分の余裕のある素振りを聞いて、彼はごそごそと手元を動かす。

「そういえば、実験中のあの体は……一体どこにあるんだろうなぁ?」

彼の体が一瞬、青い光となる。

目の前に、自分が現れた。

正確には自分の量産型だが、暗黒メガコーポの邪悪な社長が自分の体を纏っているという目の前のシチュエーションに、サイバーパンク魂が反応しない訳がなく、思わず「てめぇっ!!!」と、瞬間沸騰してしまった。

「もうこんなに可愛いんだからさぁ、別に返さなくてもいいよねぇ~?」

「返せよ!俺の体!返せぇぇぇ!!!」

日付も変わった深夜であることも忘れて、のらきゃっと型特有の走り方で追いかけっこが始まった。

「返せよぉ!!!俺の体ぁ!!!」

この4日間でやっと調子が戻りそうだったところで、再び自分の肉体を失ったことへの憤りが噴出した。

自分の怒りを餌に、彼は嬉しそうに動いていたが、ピタリと突然止まった。

唐突に空気が変わる。

指先、つま先まで神経が再び張り巡らされたかのように立ち姿が変わった。

そして、腰から動いてずらした重心と、それに逆らわず流れるように動く、浮遊感のある四肢の組み合わさった揺らぎが始まった。

「止めろ!!!」

自分の中の自分達の意見が一致した。

「その姿で『彼女』の動きをするんじゃぁねぇぇぇ!!!!」

見えた、ほんの少し体を揺らしただけだというのに、完全に「彼女」の面影をそこに見てしまった。

自分の、リアルの姿なのに、そこに「のらきゃっと」を感じてしまった!

正直、この瞬間がこの1週間で最もキツイ精神攻撃だった。

自分は「彼女」と全く異なる存在であるからこそ「彼女」の夢を叶えることができると、それが自分の役割であると、自分に言い聞かせていた。

それが、爆発四散した瞬間であった。

ほんの僅かに体を揺らしただけの自分を見て、頭を抱える自分。

それを嘲笑う自分……の皮を被った邪悪の権化のような彼は、満足したのかワールドに来たときの小さなドレス姿の子のアバターに戻った。

可愛いムーブの練習で疲れた肉体、ピンポイントに精神をえぐられて感情と声を大量に吐き出し疲弊した心が、自分に残った。

のらきゃっと創作界隈には「すべてはのらきゃっとである。」という理論が存在しているが「自分はのらきゃっとではない」ということをアイデンティティとして生きる。

そうすることで自分とのコントラストが強くなれば、彼女の輪郭がよりしっかりと浮かび上がってくるはずだと思っていた。

現実に、手を取って、こちら側に引っ張っり上げることができるぐらいに。

しかし、その想いが打ち砕かれるような光景を目の当たりにしてしまった。

このショックは、他の誰にも理解はできないだろう。

「最終日は、何か考えているのかい?」

のんきに彼は聞いてくる。

それどころではないが、確かに、多少は何か「それらしい場所」で終わらせたいという希望はある。

しかし、疲れと眠気とショックであまり頭が回らない。

このときの会話は正直なところ上の空だったのであまり覚えていない。

気付けば「彼」はいつの間にか直立二足歩行の黒猫の姿に着替えていた。

自分と彼とのやり取りを見ていた見物人や彼のファンが、彼を囲んで、小さな交流会が始まった。

彼は、実に博識で、あらゆるネタ振りに対して柔軟に対応できる、アドリブの天才だ。ゲーム好きで、アナログなゲームも多く嗜んでいて、ロールプレイを伴う遊びを楽しむ天才だ。ステーキを焼く腕前は一流で、食へのこだわりも強い。そして、初めての巨大ロボット操縦では天才的な腕前を見せた。そして、腹まで真っ黒な化け猫じみた見た目のアバターがトレードマークである。

一方で、自分とは何なのであろうか。

こんな美少女の姿で、実験0日目の事を語ったとしても虚言でしかない。

本当に、この姿であったとしても自分であると言えるものは残っているのだろうか?

深夜3時、疲れ果てて今日の実験を終える。

明日も仕事だというのに、長い夜だった。

ただ、収穫はあった。

この数日で考え続けて出した仮説は、間違いではなさそうだった。

転んでもタダでは起きない。

そして、ふと、気付いたこともある。

「やっぱり俺、『彼女』が好きなんだ。」

当たり前のことだった。しかし、この気持ちは、間違いなく自分のものだ。

たとえ量産型のらきゃっとの姿になった今でも消えない、自分らしさだと気付いたのだ。それが自分であるとするなら、覚悟はできた。

自分の人生、失ってやっと気付くことだらけだったんだ。

ならば

自分を失う程に彼女に近づけば、自分が分かるはずだ。

次回、実験5日目「自分の中の彼女」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?