「換気の効いたデイサービスが重要!」であることの根拠。

コロナ禍における施策は、身体拘束の原則と

同じでは····?

身体拘束(≒自粛)は、切迫性、非代替性、一時性、

が成立していない場合は発動してはならない。

と厚生労働省は指導しているはずだが···?

非代替性···他に策はないのか?

一時性···いつまで行う?解除の時期は?

と言うことで、要介護者の外出自粛の

弊害について、以下経済的な観点から

少しだけ考えてみた。

1-地域包括ケアシステムの構築と社会保障費

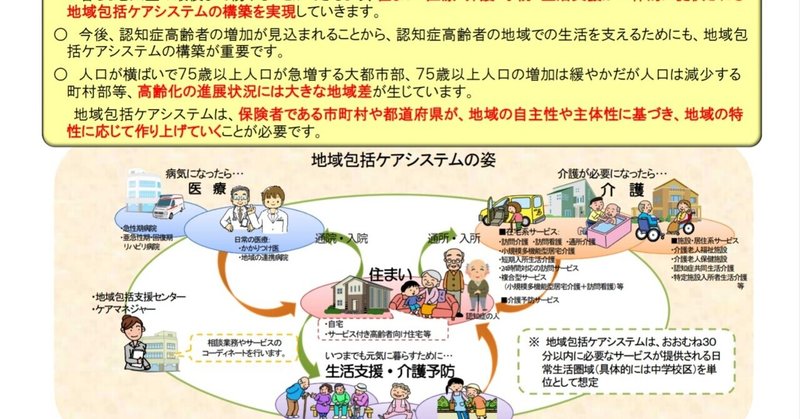

地域包括ケアシステムの構築とは、団塊世代が後期高齢者となる2025年にむけ、医療、介護、行政、その他社会資源が潤滑に連携を

図り、本人が住み慣れた町で最後まで暮らし続けることが出来るように仕組みを構築するとした厚生労働省の掲げる国家的なプロジェクト。

高齢者本人にとっても安易に施設に入居となったり、住み慣れた町を突然離れなくてよければ、理想的な考えに基づいた仕組みであり、

強く共感している。

当然、理想だけがあるわけではなく、これは、

高止まりし続ける社会保障費の抑制も大きな

目的となっているわけで、まず、とてつも

なく高い医療費(入院、検査、治療、薬剤費等)を

抑えるため、入院期間を短くなるように報酬改訂をおこない、

さらにスムーズに自宅等へ移行し介護を

受けることが出来るようにケアマネと医療の

連携を促進させた。

さらには、包括報酬となる特養や有老ホームなども介護保障費を圧迫するわけで、総量規制などはじめ、数や報酬コントロールによって、

在宅サービスで賄ってもらえるように制度を

コントロールしてきた。

しかし、長引くコロナの中、若者の外出は、

止まらなくなっているにも関わらず、

廃用などによって、ADL低下の起こしやすい

高齢者、要介護者の外出機会は減少した

ままであり、2021年1月には介護度を見直す、

区分変更申請が大きく伸びていることが

報じられていた。

医療、介護の社会保障費を抑制は

若い世代のためにも、可能な範囲抑制すべき

ことではあるが···

コロナ対策で国が長期間自粛を要請し続け、

それに従うのが、自由に外出しにくい要介護者···。

社会保障費は減る気はしない。

2-高齢者率の増加と世代別金融資産

誰もが知っている日本の超がつく高齢化、

2025年には、65歳以上の人口は、3600万人を

超える予測。

金融庁か何かのデータに載っていたが、

現在60歳の方の50%弱が、90歳以上まで生きるとの予測データもある。

人生100年時代はリアルな話。

一方で世代別金融資産は、平均値、

中央値で、額面は大きく変わるが、

それでも50代以上の資産額は高く、

平均値であれば、1000万円を超える。

不動産は含まれていないはずなので、

持ち家世代でもある世代の資産はさらに

多く、若者が消費に使える額は、比較すると

非常に少ない。

ここ何十年と物価及び賃金はあがらず、

消費税や住民税などの上昇から、若い世代の

可処分所得は増える気配もない。

3-自粛と経済

倫理的良し悪しは置いておき···

そんなお金のない若い世代が、自粛に我慢できず

多少飲み歩いても、日本経済には微々たる

効果であるとも言える。

そして、自粛によって資産ある中高年、

高齢者はお金を使わない状況は加速する。

さらに自粛の長期化は、フレイル、

要介護者状態の悪化も危惧され、

それは社会保障費の更なる

増加をまねく可能性があり、

高齢者、要介護者はADLが下がり、

若い世代は負担額先々増え、

これは誰が幸せになるのか。

活動を留める施策は、一時的に強く行うには

良いが長期的は、本当に良い効果があるのか。

高齢者が、外出を出来るようにした方が

良い理由の根拠。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?