【エンタメ法務】演者が関わる著作隣接権

セミナーは続くもので、一般社団法人声優事業者協議会様のセミナーに呼ばれまして、こちらでも著作権のお話をさせていただきました。特に、誹謗中傷対策については、昨今、声優をはじめ、芸能人・タレントに対する誹謗中傷といったトラブルも多く、所属事務所も対策チームを作るなどして、ネットトラブル関係に関する質問もたくさんいただきました。

そのあたりはまた改めてというところで、今回はなかなか書かれることの少ない、著作隣接権についてです。

1 著作隣接権とは(著作権との違い

著作隣接権というのは、文字通り著作に隣接する権利ということになります。著作権は、著作物を創作することで発生するわけですが、著作隣接権は、実演家が行う実演について、コントロールをする権利(例えば、当該実演について、録音・録画を許諾する=勝手な録音・録画を禁止する)ということになります(法91条1項)

実演家という言い方をしましたが、著作権法上は、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者、及び実演を指揮し、又は演出する者とされています(法2条1項4号)。

いわゆるエンタメにかかわる方々は数多くいますが、著作権法上は実演家という言い方でひとくくりになっている形です。

2 著作隣接権の全体像

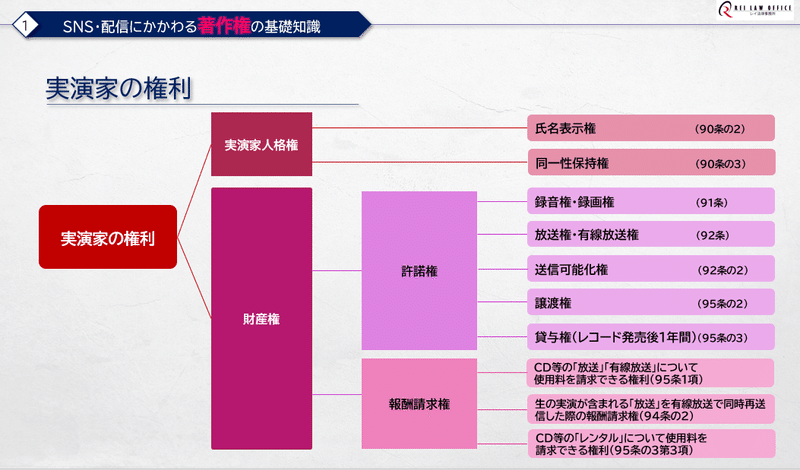

著作隣接権も著作権と同様に、実演家という人格から発生すると考えられる実演家人格権(≒著作者人格権)・実演家財産権(著作財産権)の2つがあり、2つの権利自体もまた著作権と同様に複数の権利の束(支分権)からなりたっています。

全体像としては、以下のようなイメージです。

著作権との違いというと、人格権について公表権がないことですとか公衆送信権と言わずに放送権・送信可能化権としていることなど、多岐にわたりますが、許諾権以外に、報酬請求権(許諾権はなく、報酬請求のみの権利)というところが大きく違うところかなと思います。

また、実演家の権利として大きく著作権と異なってくるのが、次に出てくるワンチャンス主義という制限規定になります。

3 ワンチャンス主義

著作権と同様に、著作隣接権も権利制限規定(法30条以下)を準用する形で、許諾がない場合でも使用ができる場合があるとされています(法102条)。

とはいえ、著作権と異なる制限規定として、ワンチャンス主義という規定があります(法91条2項等)。

この辺は、著作権に関するセミナーのなかでも、二次的著作物と並んでわかりにくいとされているところです💦

ワンチャンス主義とは、許諾するかどうかの機会がワンチャンスというのを意味していて、一度許諾をした場合に、実演を二次利用する場合に許諾を得なくてもよいという考えになります。

例えば、録音・録画でいうと、「実演家の許諾を得て録音され、録画された実演については適用しない」とされており、その後の使用について、録音・録画権が適用されないとされています。

このように規定された趣旨は、実演家と利用者の実演についてその利用関係を調整しようとしたものですが、実演家は許諾するに際して契約によって、その実演の使用について範囲を定めればよく、一方で利用者はその後の実演の利用についてその都度許諾を得るという煩雑さから解放されるというところがあります。

しかし、実際のところ、エンタメ界隈で契約がきちんとなされるということは少なく、権利関係に関するトラブルは枚挙にいとまがありません。

ようやく、最近になって契約書を作成するといったことが盛んになされるようになってきましたが、それでもその内容がどうしてこういう内容なのかと頭が痛くなるものも少なくありません。

そういう意味では、ワンチャンス主義という考えも、方針転換が迫られるかというところもありますが、昨今の契約をきちんと書面等で締結しようという流れが少しずつ増えていることからすると、現状でもなんとかなっていくというところもあるのかもしれません。

4 最後に

著作隣接権というと、規定自体も複雑に入り組んでいたり、制限規定も準用の形式になっているということから特にわかりにくいものとなっています。

著作権法自体、放送の同時配信など改正も重なられていますが、個人情報保護法の抜本的な改正のように骨組みの再更正もあってよいところではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?