画壇の明星 ・ 秋は芸術がてんこ盛り!

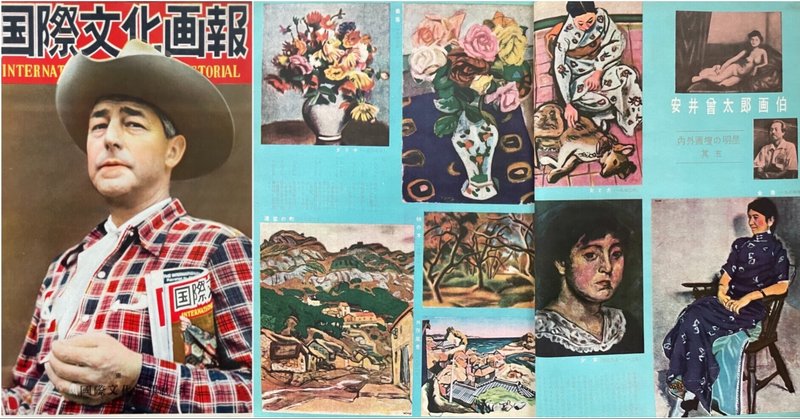

古本屋さんで見つけた1951年〜1954年の月刊誌『国際文化画報』の特集記事【内外 画壇の明星】について投稿しています。

今回は1951年(昭和26年)9月号です。

********************

特集記事【内外 画壇の明星】第5回は大正〜昭和期の洋画家・安井曽太郎「画伯」(1888-1955年)です。

19歳の頃に絵の勉強をするために渡欧した安井氏は、7年間ほど滞在したフランスで、セザンヌに大いに影響を受けたといいます。セザンヌですか…。

紹介記事にはこうあります。

安井曽太郎画伯は健康的な明るさと自由な筆致で、われわれに親しみ易い絵を描く、意味ありげな重圧の感じられない楽しさ、それでいて平凡でなく妥協も示していない。

我が国の洋画界に於いて梅原龍三郎画伯と双璧を成し現代我洋画壇の最高峰に位する。

(註)ここに掲載しました作品が色調その他で原画と相違点があるとすればそれは印刷の欠陥から来るものでありますから念のためお断りしておきます。

「健康的な明るさ」「親しみやすい絵」「意味ありげな重圧の感じられない楽しさ」「平凡でなく妥協も示していない」…。何とも褒めちぎっていますね。

なるほど。この記事が出たときご本人は63歳でご存命だったのですね。日本の洋画界を仕切る巨匠に文句をつけられる人などいないわけです。

これまでの特集で一切触れなかった作品の色合いについても、ことわりを入れています。「印刷の欠陥」である、と(笑)。雑誌社がしっかり気を配っているところ、微笑ましいです。

と言うわけで、ヘッダーの画像ではなくネットで入手した安井氏の作品画像を。

(左)『金蓉』(1934年)に描かれた女性は、リラックスしているように余裕の笑みを浮かべていますが、身体は緊張しているようにも見えます。私には 彼女は生身の人間ではなく、自由に形を変えられる人形がポーズを取らされているようにさえ感じるのです。

(右)『薔薇』(1932年)の黒い背景に浮かびあがる薔薇…よりも色鮮やかにくっきり描かれた花瓶は、伊万里焼だそうです。大胆な組み合わせです。

それにしてもこの花瓶は変形してテーブルに食い込んでおり、このままでは倒れてしまいそうです。

おおーっ、これらがセザンヌの影響でしょうか。

これまで全く興味を持って見てこなかった(←失礼をお許しください)安井曽太郎氏の作品を鑑賞するためのヒントをもらったような気がします。今後はしっかり鑑賞させていただきます。

+++++++++++

今月号で面白かったのは【内外トピック】のページで見つけたこちらの記事。

1951年7月4日に発足した第三次吉田茂体制の第二次改造内閣。

その記念撮影を掲載しているのですが、内閣を構成する その面々が興味深いです。

◉「吉田首相」こと吉田茂氏は、麻生太郎氏のおじい様です。

◉「池田蔵相」とは池田勇人氏のことで、この写真撮影から9年後の1960年から4年以上にわたって内閣総理大臣を務めることになる人です。

◉「橋本厚相」とは橋下龍五氏のことで、橋本龍太郎・橋本大二郎氏のお父様。

◉「佐藤郵政兼電通相」とはこの写真撮影の23年後、非核三原則の制定が評価されてノーベル平和賞を受賞する佐藤栄作氏のこと。そして佐藤栄作氏といえば、安倍晋三氏のおじい様である岸信介氏の弟さんです。

◉そして、「野田建設相」とは何と、先日少子化など大臣に就任した野田聖子氏のおじい様である野田卯一氏のことなのです!!

何だか…面白いです。それ以上の感想は控えますね(笑)。

+++++++++++

1951年9月号は、美術に関する記事が多く掲載されていました。

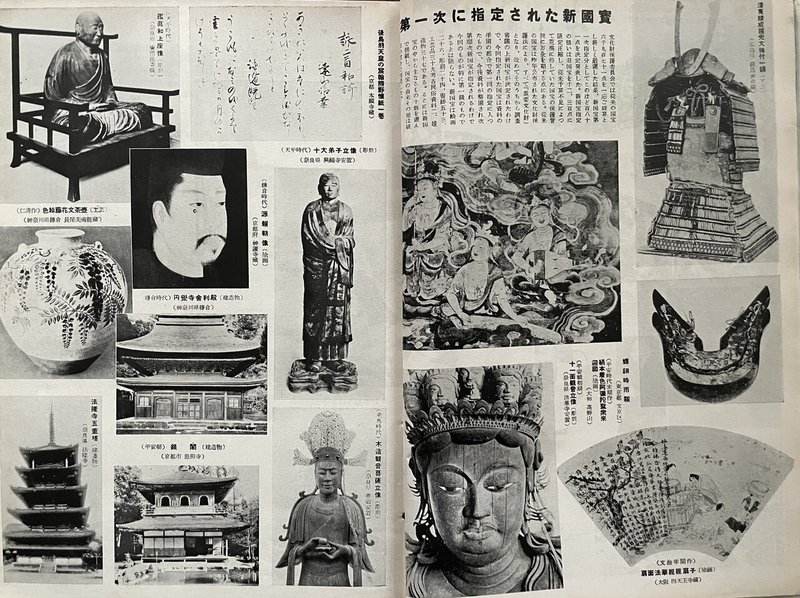

まずはこちら、【第一次に指定された新國寶】。

記事によると、

従来の「国宝」6,971点を、一度ご破産とし 全てを「重要文化財」にするという文化財保護法を制定して適用したそうです。

“ご破産” にするとは、何とも乱暴な…。そんなことが許されたのですね。

その上で改めて第一次に国宝の指定を受けたのは、「法隆寺五重塔」「銀閣寺」「色絵藤花文茶壺」「木造観音菩薩立像」「鑑真和上坐像」などなど。

ふむふむ。見直しを加え、吟味に吟味を重ねて指定された国宝に拍手👏です。

+++++++++++

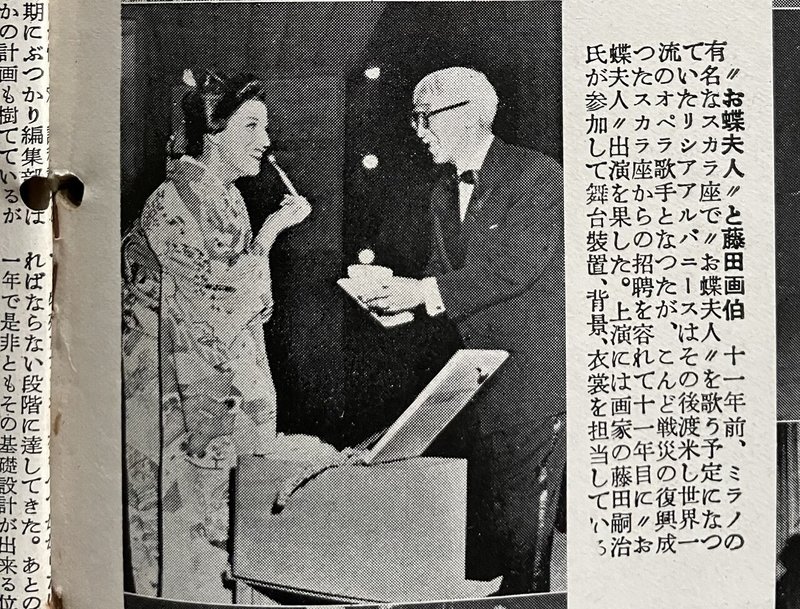

お次は【ニッポン便り あちら版】のページにあったこのトピック。

ミラノにあるスカラ座で上演された『お蝶夫人』の舞台装置、背景、衣装を担当したのが画家の藤田嗣治氏!という記事。

1951年の藤田嗣治氏といえば…。

戦時中に戦争画を描いていたことを非難され、日本を去ってフランスへ移住したのが1949年。フランス国籍を取得する1955年までの間に、イタリアでこんなご活躍もされていたのですね。

あら?ちょっと待ってくださいね。

安井曽太郎氏(1888-1955年)フランス滞在1907-1914年

藤田嗣治氏(1886-1968年)フランス滞在1913-1933年、1949〜

梅原龍三郎氏(1888-1986年)フランス滞在1908-1913年

「梅原氏と安井氏は日本洋画界の双璧を成し」とありました。同時期を生きた藤田嗣治氏は?彼らとの関係は?

検索してみたら、美術展を発見!

2020年10月-12月に笠間日動美術館で<梅原龍三郎と藤田嗣治展>があったそうです!全く知りませんでした(涙)。同時代を生きた日本人画家同士の物語を放っておく手はないですものね。さすがです。

そして日刊ゲンダイDigital、2020年6月のコラムにこんな表現を見つけました。

「梅原龍三郎と安井曽太郎が洋画団の王・長嶋なら、フジタはイチローである。つまり活躍の舞台が違う」__本郷美術骨董館副代表 猪羽恵一氏

うわーーーっ!面白い表現ですね。機会を見つけてしっかり調べてみたくなりました。

+++++++++++

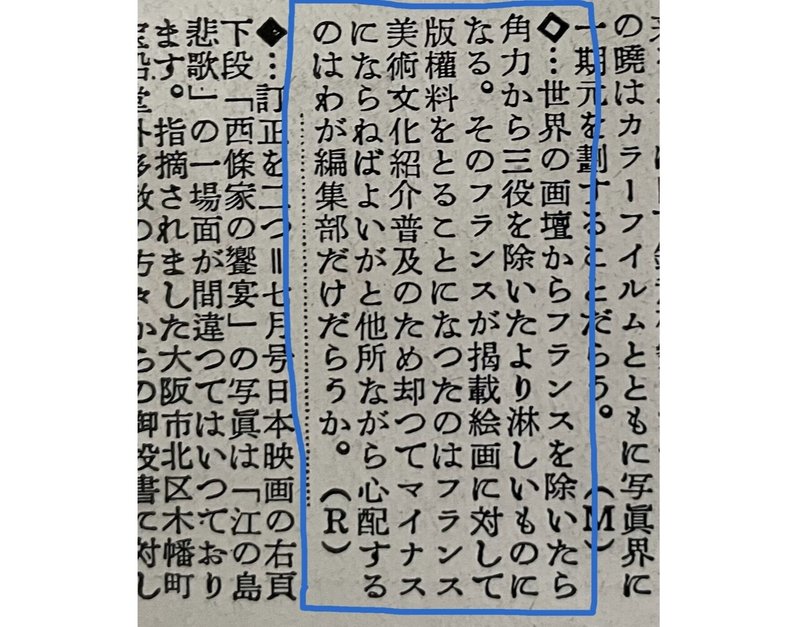

そして最後のページ【編集室】。

毎回編集者の “思い” や苦労を、結構なボリュームで掲載しています。その一部分がこちら。

世界の画壇からフランスを除いたら角界から三役を除いたより淋しいものになる。そのフランスが掲載絵画に対して版権料をとることになったのはフランス美術文化紹介普及のため却ってマイナスにならねばよいがと他所ながら心配するのはわが編集部だけだらうか。

70年前、著作権や その使用に対して料金を支払うという概念は全く浸透していなかったのですね。

版権料を支払うことに対する抗議を「フランス美術文化紹介普及」のために「マイナス」になるのではないか…と “理解を示しつつ、少し上から目線” で書くあたりに「国際文化画報」 の編集者たるプライドを感じます(笑)。

+++++++++++

1951年9月号は美術関係の記事がたくさんあったので、note に投稿するトピックの取捨選択に悩みました。

日本の洋画界、国宝や当時の内閣、そして著作権…。ざっくりですが とても面白く勉強させてもらうことができて、大満足!。

芸術の秋を堪能しています。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?