第1章 ブーダンからモネへ 流れる時間

作品の細部にとらわれ過ぎず、

カンヴァスに「描かれている自然を全身で感じる」こと

「画家と自然の対話を感じ取る」こと

それを通じて私自身が「自然と向き合う」こと

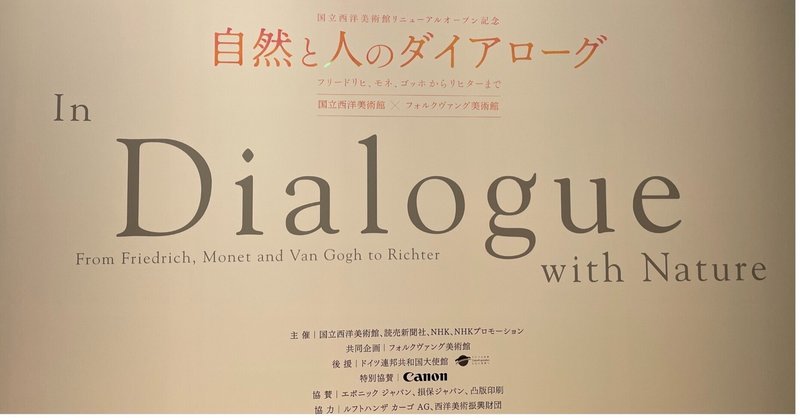

を目標にして臨んだ 《自然と人のダイアローグ展》。

美術展は、19世紀・風景画家ブーダンの描いた海辺で幕を開けました。

私がはじめてウジェーヌ・ブーダンを知ったのは埼玉県立近代美術館の常設展。

まだ十代のクロード・モネに戸外で制作をすることを勧めた師匠として、ブーダン『ノルマンディーの風景』、モネ『ルエルの眺め』(1858年・18歳頃)が並んで展示されていました。師匠の横にカンヴァスを置いて 一生懸命に絵筆を走らせている若きモネの姿を想像して嬉しくなったものでした。

それにしても、何度か観たことがあるブーダン『トルーヴィルの浜』が、こんな風にトップバッターを任されるなんて…ちょっと意外です。

常設展では【ロマン主義】ドラクロワ、【バルビゾン派】のフランソワ・ミレー、【写実主義】のクールベの後で、【印象派】より前に展示されていたかしら。 そういえばじっくり鑑賞していなかったのですね。私の中で ちょっと位置付けが難しい画家だったのかも知れません。

+++++++++++

《自然と人のダイアローグ展》のスタート地点でこの作品に目を凝らすと…。

海浜でリゾートを楽しむ都会の華やかな人々が描きこまれていますねぇ。あらあら ドレスの裾が汚れるよーとか、テントのような簡易更衣室があるので水着に着替えて泳いている人もいるんだねぇとか。

いやいや、ダメダメ。

今回は作品の細部にとらわれ過ぎず、自然を感じることが目標でした。

少し濃い青色の壁に展示されている “海辺” の前で深呼吸をしたら、画面の大部分を占める空と雲が浮かび上がってきました。風に吹かれて形を少しずつ変えて流れていく雲、たなびく旗や女性のドレス。塩分と水分を含んだ少し重たい潮風吹く中でリゾートを楽しむ人々の談笑、小さい子供のはしゃぐ声や 子犬の鳴き声も聞こえてきます。

少し離れた場所でカンヴァスを構え、この景色を微笑ましく眺めながら絵筆を走らせる画家自身も、きっと都会の人たちと同じようにスーツを着込み、風を感じながらこの時間を楽しんでいるのですね。

自然を観察してそれをカンヴァスに収めようとしたブーダンは、自らが描き入れた人々と同じように自分も “自然の風景の一部に溶け込みたかった” のではないでしょうか。

ブーダンが描いた3点の “海辺” を展示している壁に フランスの詩人ボードレールの言葉がありました。

「その形態においてもその色彩においても最も不安定で、最も把握し難いもの、波や雲を基にかくも素早くかくも忠実にスケッチしたこれらの習作…。」

「もしも貴君が時折こうした気象学的な美しさの数々と知り合いになる機会をもったことがおありなら、ブーダン氏の観察の正確さを記憶によって確かめることもおできになるでしょう」

「気象学的な美しさ」ですか…。晴れ、曇り、雨、風や雲など大気中で起こる全ての現象を見事にそして優しく描いているのですね。

ブーダンが若きモネに伝えたのは、自然を自分の眼で観察することだけでなく、自然と対話した自分の感覚を生き生きと画面に留めることの素晴らしさだったのでしょう。

そうか💡。

鑑賞者に思い切り自然を感じてもらうために、ブーダン『トゥルーヴィルの浜』がトップバッターに任命されたのですね。そうだとしたら 大成功です!

*********************

ブーダンは、モネの誘いを受けて1874年第一回【印象派展】に参加しています。そんな流れから展示は【印象派】と呼ばれる画家たちの作品へと続きます。

マネ、モネそしてピサロ。

フォルクヴァング美術館から来日しているこのピサロ、素敵ですねぇ。

スッと、絵の中に入り込むことができました。

私は積もった雪の中に立ち、午後の心地よい光を浴びています。

柔らかな陽に照らされる雪の白さが眩しいッ!。積雪に樹々の影が伸びてきました、冷えてこないうちに家に帰りましょうか。どこからか 溶けた雪が「ドサっ」と落ちる音が聞こえてきました。

【印象派】という言葉ができる2年前、30歳そこそこのピサロはすでに素早い筆致で、自然の厳しさや尊さを捉えていたのですね。

********************

今回 最多の11作品をエントリーしているのがクロード・モネ。

《自然と人のダイアローグ展》第1章の紹介パネルで見つけたフレーズ、

「フレームの内と外を連続させ、絵画空間に現実の時間を流れ込ませることを目指した風景の表現」というのがピッタリの画家です。

モネの描いた冬景色はこちら。

モネが好んで描いたという雪景色には、屋根に積もった雪、路肩に積もった雪、樹々の葉に乗っかってキラキラ光る雪が、微妙な色遣い、筆遣いで見事に描かれています。曇天の中、繊細な光が雪を照らしていますね。降り積もった雪の表面は固く、気をつけないと足を滑らせてしまいそうです。ジャクジャクと足元の雪を踏みつける音が聞こえてきそうでした。

++++++++++++

同じ場所から同じテーマを何枚も描くことで、変化し続ける「いま、その瞬間」を捉えようとしたモネは、“ポプラ並木”、“積みわら” や “睡蓮” などいつくかの連作を残しています。その一つ、“ルーアン大聖堂” がフォルクヴァング美術館から来日していました。

霧の深い朝ですね。壮麗にして繊細なルーアン大聖堂の正面ファザードがよく見えなくなっています。少し紫がかった青色は大聖堂をすっぽりと覆う霧の粒を、大聖堂の上部にわずかに落とされた黄色は 霧越しに到達する朝の光を表現しているような気がします。上空から霧が晴れつつあるのですね。もうしばらくの辛抱です。

++++++++++++

ふと考えました。

“ポプラ並木”、“積みわら”、“睡蓮” などのモチーフは、対象それ自体が季節や時間によって変化するのですが、“ルーアン大聖堂” って⁈。建造物は経年によって変化することはあっても それ自体は短い時間で形や色を変えるわけではないのに、どうして何点もの作品を残したのでしょうか。

“ルーアン大聖堂” の連作を検索して画像でみていると、モネは今回来日している作品とほぼ同じ場所から 同じアングルで33点もの作品を残しているようです。どれも画面いっぱいに大聖堂の正面ファザードだけ。そこには川もなければ空もほとんど描かれていません。それなのにモネは茶色、グレー、白、黄色、オレンジ、青色そしてピンクなど様々な色を使って、明らかに異なる印象の大聖堂を描き出しているのです!

そうか💡。形ある物体ではなく、それ自身だけでは見えない光や水、空気の移ろいを捉えるために、モネはルーアン大聖堂を背景にして さまざまな色や筆触がもたらす効果や変化を試していたのですね。

ふむふむ。これが、最晩年まで取り組み続けた “睡蓮” の連作につながっていったのです。

+++++++++++++

それにしても。

モネや【印象派】の画家たちが 若い頃に描いた作品に近寄って、時には粗々しく 時には精緻なその筆触を見ていると、「なんと自由で屈託のないタッチなんだろう!」と楽しくなります。

ベラスケスの “必要最小限にして的確な筆致” とは異なり、色と筆をカンヴァス上で何度も重ねる手法。その瞬間を必死に捉えようとしている画家の熱意を感じます。

勝手なイメージですが、落ち着いた大人の画家に成長したベラスケスと、いつまでも何かを夢中で追いかけ続け続ける子供ようなモネ(笑)。

どちらも尊敬しています。

そういえば…。3年ほど前に訪れたオルセー美術館でモネ作品が並ぶ小部屋の中央に立った時のこと。

一瞬を切り取ったそれまでの静止画=絵画と異なり、モネの描いた風景は 数秒の揺らめきを見て取れる iPhoneのLIVEモード撮影のようだと思いました。

キラキラ、ゆらゆら、ふわふわ、とにかくカンヴァスから数秒間の動きを感じるのです。

私たちがモネの描いた世界から、光のきらめき、空気の流れ、自然の移ろいを感じる秘密は、こんな「自由で屈託のない」タッチにあるのかもしれません!

**********

おっ!ここでも展示室の壁に刻まれた言葉を発見しましたよ。

「私の眼はしだいに開かれた。自然を理解し愛することを知ったのだ」

素敵なフレーズですね。自然を愛することの喜びはブーダンからモネへと引き継がれていくのです。

そして 5年前に絵画鑑賞に目覚めた私も。

「私の眼はしだいに開かれました。絵画を理解し愛することを知ったのです」

すみません。勝手に真似させてもらいました。

いけない!

《自然と人のダイアローグ展》はまだ最初の12作品だというのに、気がついたら もうこんなに長く書いてしまいました。

続きは次回に。

<終わり>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?